中國省域綠色創新空間格局演化研究

付 幗,盧小麗,武春友

(大連理工大學管理與經濟學部,遼寧 大連 116024)

?

中國省域綠色創新空間格局演化研究

付幗,盧小麗,武春友

(大連理工大學管理與經濟學部,遼寧大連116024)

摘要:綠色發展作為關系我國發展全局的一個重要理念,著重解決經濟發展與環境保護協調、人與自然和諧的問題。綠色創新是實現綠色發展的關鍵因素。本文以中國30個省(直轄市、自治區)作為空間觀測單元,通過建立綠色創新評價指標體系,計算綠色創新度,對2006到2013年中國省域綠色創新的空間格局進行演化分析。研究發現目前中國綠色創新的空間格局相對穩定,省域間差異和空間集中度都呈現波動性增長的趨勢,但綠色創新在少數省份高度集中的空間格局尚未形成;省域間的綠色創新呈現顯著的正向空間自相關,且處于盲點區域的省份數量比例較大;盡管西部地區仍處于不斷被“冷”化的過程中,但存在明顯易被影響特質,未來綠色創新可能出現東部優勢突出,西部跳躍性轉變,中部惰性凹陷的空間格局。

關鍵詞:綠色創新;空間格局;演化

一、引言

2015年3月24日,中共中央政治局會議審議通過《關于加快推進生態文明建設的意見》,首次提出綠色化,并將其與新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化并列,形成了“新五化”的概念。改革開發以來,中國社會經濟高速發展有目共睹,同時為此付出的能源消耗以及由此引發的一系列生態環境問題也日漸凸顯并逐步成為制約中國未來發展的最主要障礙。“綠色化”就是在總結國內外經驗教訓的基礎上,對生態文明提出的新要求。“綠色化”不僅是生產方式、生活方式的“綠色化”,而且是更高級別的“價值取向”,其實現方式是通過生產、生活方式的綠色化轉型,先實現經濟綠色增長,最終實現經濟發展與環境影響的完全脫鉤,達到社會整體的綠色發展。

James(1978)等指出,沒有綠色技術創新與進步就不可能有真正意義上的可持續發展,經濟的綠色增長離不開技術創新[1],綠色創新是綠色發展的關鍵[2]。武春友*來自2015年4月,中國大連,綠色增長理論與實踐國際研討會,武春友代表國家自然科學基金重大國際合作研究項目“綠色增長理論與實踐的國際比較研究”課題組的發言。認為綠色增長是通過技術創新驅動與制度安排,用最小的資源消耗和環境代價,創造出資源效率、環境友好、社會包容與和諧的經濟增長與最大發展效益。由此可以看出創新驅動戰略已經成為突破發展瓶頸的“抓手”,綠色創新是構建資源節約型、環境友好型社會,實現社會進步提高生產效率和環境質量的有效途徑[3]。

創新本身具有顯著的空間依賴,創新活動的空間集中會有效地促進知識溢出,基于地理媒介的知識溢出會對創新活動的地理分布產生重大影響[4],進而影響由創新帶來的更大范圍的經濟格局的改變。綠色創新作為創新發展的新理念、技術創新的新模式[5]必然會具備傳統創新的空間特性,與此同時,綠色創新作為中國經濟綠色發展的關鍵因素,其發展勢必會造成中國總體經濟格局的改變,一些研究顯示綠色創新已經成為中西部等相對落后地區實現經濟追趕,縮小東西部差距的絕好方式[6-8]。因此對綠色創新空間格局的演化特征進行研究,可以發現綠色創新的空間結構,分析中國綠色創新的空間集聚情況,探究綠色創新擴展、演化的空間路徑,從而協調綠色創新的空間均衡,促進綠色創新的全域推進。

二、綠色創新的測度

(一)綠色創新的概念

綠色創新的概念最早出現在Fussler and James1996年的專著《驅動綠色創新》中,是指那些能為消費者和企業提供價值同時大大降低對環境影響的新產品和新工藝。綠色創新也常被稱為生態創新、環境創新和可持續創新[9],這4個概念在描述精度上的差異微小,在很大程度上可以互換[10]。盡管基于環境經濟學、創新經濟學、戰略管理或者產業組織等不同視角的綠色創新研究已經取得了比較豐碩的成果,但總體而言綠色創新研究仍處于起步階段[11]。

國外對于綠色創新概念的研究中,Kemp等(1998)[12]認為綠色創新由利益相關者采取的所有能夠推動(或改善)工藝、產品、技術和管理體系的發展和應用的措施,從而有利于減少對環境的負面影響,實現特定的生態目標。Chen等(2006)[13]提出綠色創新包括綠色產品創新和綠色工藝創新的硬件或軟件的創新,涉及到能源節約、環境污染減少、廢物再利用、綠色產品設計以及企業環境管理等方面的技術創新。Oltra和Jean(2009)[14]認為綠色創新是那些能夠造福環境、實現環境的可持續性發展的新的(或完善后的)流程、實踐、系統和產品創新。歐盟(2008)提出任何能夠對實現可持續發展的目標產生顯著推進作用或者取得明顯進展的創新形式都可以稱之為綠色創新。OECD提出綠色創新不同于其他創新,具有兩個重要區別:第一,這種創新指的是能夠減少對環境影響的創新,無論是有意識還是無意識的;第二,其范圍可能超出了傳統創新組織的邊界,涉及更廣泛的社會安排,可以引起現有社會文化規范和制度結構的變化。

國內研究者也對綠色創新的概念進行了研究。李旭認為只要具備了創新的新穎性、價值性等特征,且能實現資源節約和環境改善,就可以歸為綠色創新[10]。周力認為基于產品創新、技術創新、觀念創新、制度創新等途徑實現的,能夠推進能源-經濟-環境系統協調發展的創造性活動,都可稱之為綠色創新,其結果都將體現為有益于節能減排的技術進步[15]。張剛和張小軍認為綠色創新定義目前主要有三種,第一種綠色創新是為環境影響的降低;第二種將綠色創新看作環境績效的引入;第三種將綠色創新等同于環境創新或環境績效改進[16]。

綜合國內外綠色創新的研究可以看出,盡管目前學術界對于綠色創新還沒有給出一個可以廣泛接受的定義,但是相關研究都不約而同地強調“創新”和“環境收益”[17]。綠色創新的核心特征是能夠減少對環境負面影響的一種創新,即綠色創新是通過產品創新、技術創新、觀念創新和制度創新等方式達到減少對環境負面影響的一種創新,環境收益是其與一般創新的本質區別。

(二)綠色創新指標體系

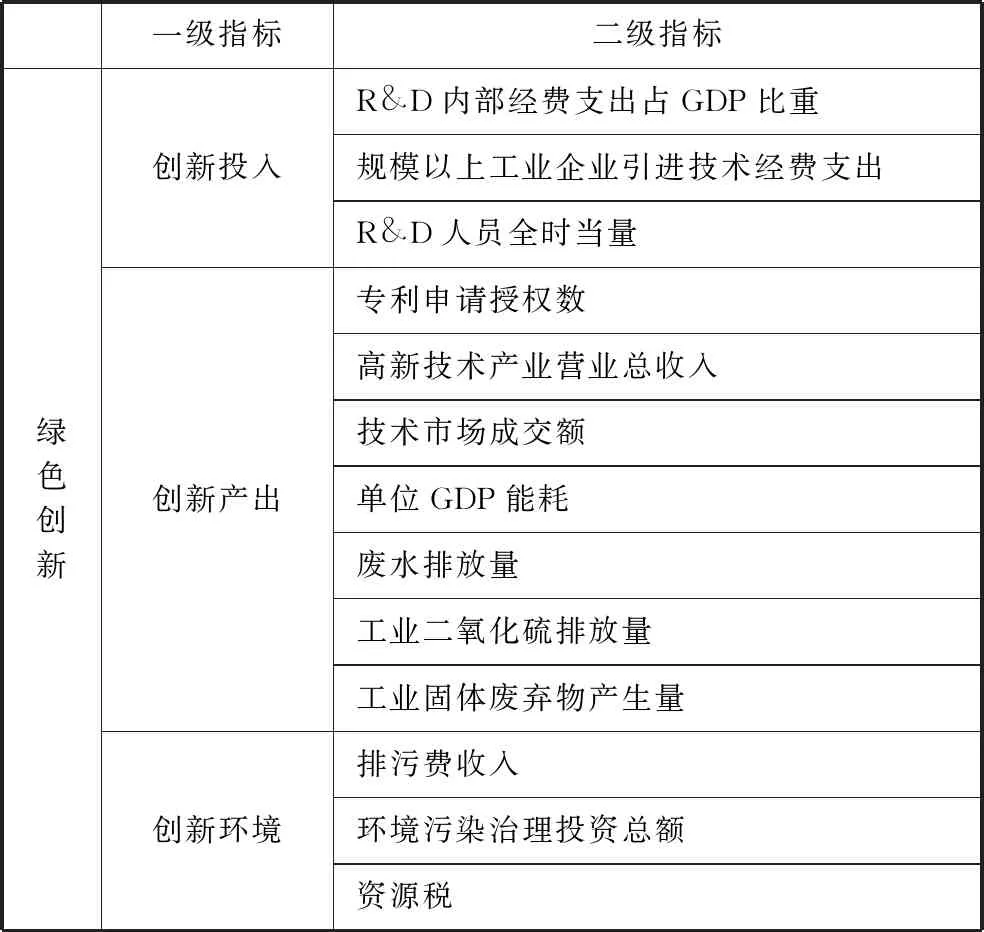

目前對地區層面綠色創新的度量尚不成熟[15],借鑒“傳統創新”常用的指標體系度量方法,根據相關研究成果[2],本文從創新投入、創新產出、創新環境三個方面建立指標體系。

1.創新投入

不論是新古典框架下的生產函數還是羅默的內生經濟增長框架下的生產函數,資本與勞動始終是創新系統中的基本要素,創新投入變量需要從資本與人力兩方面來選擇[18]。馬林在對綠色創新能力及其溢出效應的實證研究中采用R&D投資作為創新能力投入指標[19],曹霞、于娟[20]在低碳綠色視角下對中國區域創新效率進行的研究中在創新投入方面采用與相關研究[1, 11, 18, 21]相一致的R&D人員全時當量和經費支出兩個指標。本文認為創新的資本投入除了包含代表R&D經費支出的研發資本,還應該包括技術的引進資本,因此本文在創新投入方面選擇R&D內部經費支出占GDP比重、規模以上工業企業引進技術經費支出和R&D人員全時當量三個指標。

2.創新產出

基于綠色理念的研究者[1, 11, 18, 20]提出綠色創新產出既要涵蓋傳統創新活動產出又要體現綠色創新的環境效益。傳統創新活動產出指標包括新產品銷售收入、專利申請數等[20, 22],此外華振在對中國綠色創新能力的評價研究中還選取了技術市場成交額來體現創新產出[23],因為技術創新的最終目的是科技成果的市場化、產業化,而技術市場成交額能夠反映技術本身的市場價值[24]。對綠色創新環境效益方面的產出則需要引進環境效益指標,一般采用工業廢水、工業廢氣、固體廢棄物、能源消耗量或者二氧化硫排放量[15, 25],區域能源消耗和環境污染指標[18, 20]等,如馬林將單位能耗產生的GDP作為綠色創新能力產出指標[19]。綜上所述,本文在傳統創新產出方面選擇專利申請授權數、技術市場成交額以及代表新產品銷售收入的高新技術產業營業總額三個指標。綠色創新環境效益方面選擇單位GDP能耗、廢水排放量、工業二氧化硫排放量以及工業固體廢棄物產生量四個指標。

3.創新環境

創新環境是指除了創新投入和創新產出變量,對創新能力與效率有很強促進或約束作用的外在環境因素。OECD(2008)指出“在考慮類似于環境的公共產品創新時,光靠市場拉動是不夠的,除非政府實施規制并嚴格監督企業執行,從而增加環保技術的市場價值”。關于政府環境規制對綠色創新的影響,盡管目前新古典經濟學與波特假說之間仍然存在著分歧,但是二者的研究結果都顯示環境規制會對綠色創新產生影響,只是影響的方式以及作用強度沒有定論[11]。環境污染治理投資、資源稅以及排污費收入是目前國內外文獻中常用的度量環境規制的指標,環境污染治理投資與資源稅分別反映了政府環境規制中的經濟手段與市場機制[24, 26-27],而排污費制度不僅作用于污染物排放,還是減少企業污染的手段,對綠色技術創新具有直接的作用[28-29],如李婉紅對中國29個省域研究發現排污費與制造業綠色技術創新存在顯著的空間自相關性[30]。因此本文選擇排污費收入、環境污染治理投資總額以及資源稅作為創新環境的評價指標。

綜上,建立如表1所示的綠色創新評價指標體系。

表1 綠色創新評價指標體系

(三)數據來源與測度方法

考慮到數據的可獲性及完整性,本文研究范圍包括全國30個省(自治區、直轄市),不包括港、澳、臺和西藏。數據來源于中國統計年鑒(2007-2014)、中國環境年鑒(2007-2014)、中國環境統計年鑒(2007-2014)、中國能源年鑒(2007-2014)以及中國科技年鑒(2007-2014)等。空間分析計算平臺基于ARCGIS10.0以及Open GEODA軟件。

通過綠色創新度空間分布圖以及變差系數和集中度指數雖然可以反映綠色創新的時空演化狀態、省域間差異變化與集中程度,但是無法獲得產生這種演化的原因。基于創新本身所有的空間溢出特性,通過探索性空間分析來深入探究時空演化的趨勢。

1.變差系數

變差系數CV,反映指標對于平均水平的相對離散程度,其計算公式為:

2.集中度指數

集中度指數CRn,用于衡量指標在小部分區域的集中程度,其計算公式為:

其中Si是排名第i的省份綠色創新度占全部省份的比重。本文采用綠色創新度排名前五位城市的集中程度CR5。

3.探索性空間分析(ESDA)

探索性空間分析(ESDA)是一種具有識別功能的空間數據分析方法,主要用于探測空間分布的隨機性或空間自相關性。

ESDA主要使用兩類工具,第一類用來分析空間數據在整個系統內表現出的分布特征,同城將這種整體分布特征成為全局空間相關性,表明現象或事物總體上在空間上的平均的相互關聯的程度,一般用Moran’sI指數等來測度。Moran’sI指數的取值一般在-1到1之間,大于0表示正相關,值越接近1時表明具有相似的屬性聚集在一起(即高值與高值相鄰、低值與低值相鄰),越接近-1時表明具有相異的屬性聚集在起(即高值與低值相鄰、低值與高值相鄰)。Moran’sI指數的計算公式為:

第二類,用來分析局部子系統所表現出的分布特征,又稱為局部空間自相關性,具體表現形式包括空間集聚區、非典型的局部區域、異常值或空間政區等,進一步揭示現象或事物在各自局部空間的位置上的分布格局及相互關聯的程度,一般用局部空間自相關統計量LISA(LocalMoran’sI指數等)、Moran散點圖來測度。Moran散點圖常用來研究空間的不穩定性。Moran散點圖使用散點的形式來描述變量z與其空間滯后向量Wz(即該觀測值周圍鄰近地區的加權平均數)間的相關關系,能夠提供直觀的空間自相關效果。該圖的縱軸對應的空間滯后向量,橫軸對應的是變量z,分為四個象限,分別對應四種地區與其鄰居的相互關系:第Ⅰ象限(高高,標記為HH),表示一個高水平區域被其他高水平區域所包圍,二者間空間差異程度較小,存在較強的空間正相關;第Ⅱ象限(低高,標記為LH),表示高水平區域包圍著一個低水平區域,表示二者空間差異程度較大,較強的空間負相關,即異質性突出;第Ⅲ象限(低低,標記為LL),表示該區域和它周圍的區域都是低水平區域,二者的空間差異程度較小,存在較強的空間正相關,是盲點區;第Ⅳ象限(高低,標記為HL),表示一個高水平區域被周圍低水平區域包圍,二者空間差異程度大,較強的空間負相關,是異質性突出。

三、實證研究結果

(一)省域間綠色創新的相對差異在擴大,呈現出向少數省份集聚的空間發展趨勢

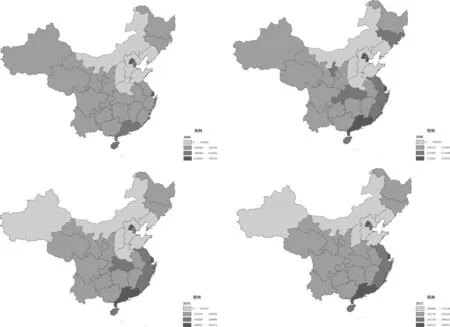

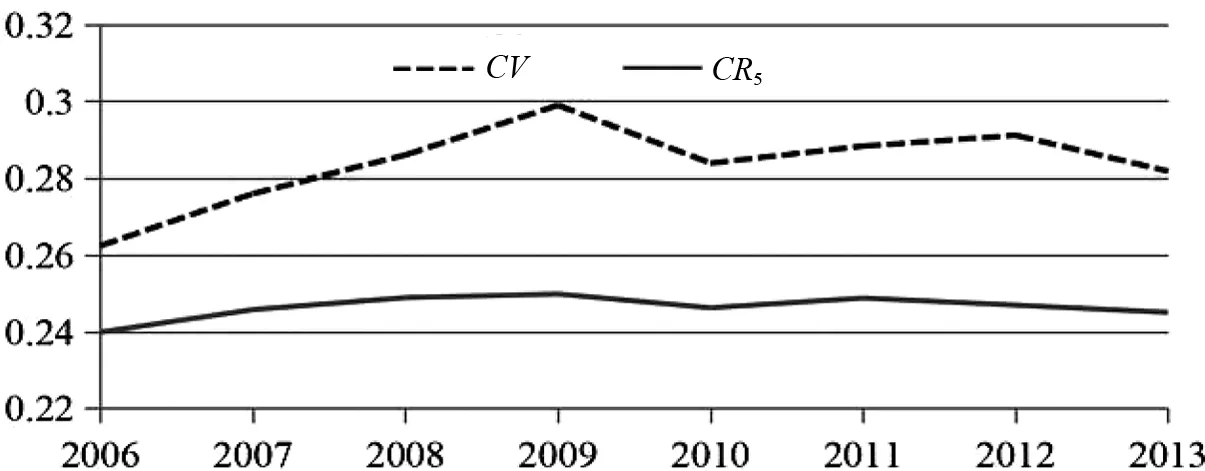

通過比較2006、2008、2010和2012年四個時間綠色創新度的空間分布圖(圖1),可以看出中國省域綠色創新表現出了向少數省份集聚的空間發展趨勢。具體表現為:第一,綠色創新呈現明顯“冷”、“熱”分異;第二,綠色創新“熱”區可分為沿海和內陸兩個部分,沿海“熱”區域相對穩定的集中在東南部沿海省份(江蘇、上海、浙江、福建、廣東、海南),而內陸“熱”區除京、津一直保持“熱度”外,其他均為“閃現式”發展,其中2006到2008年分別出現三個閃現式熱區,即西部活躍區(寧夏)、中部活躍區(湖北、重慶)以及東北活躍區(吉林),到2010年僅湖北繼續保持活躍,2012年三個內陸綠色創新活躍區域全部消失;第三,綠色創新的“冷”區除了小范圍上呈現出西擴(新疆)南收(河南)外,總體上相對穩定。

從2006年到2013年各省份綠色創新度變差系數總體呈現上升趨勢(圖2),CV值從0.262上升到0.282,省域間綠色創新的相對差異在逐漸擴大。同時,8年間綠色創新集中度指數(CR5)從23.989%上升為24.506%,雖然并未出現綠色創新絕大部分份額被少數省份所占有的現象,但是綠色創新在少數省份集中的趨勢卻在不斷強化。

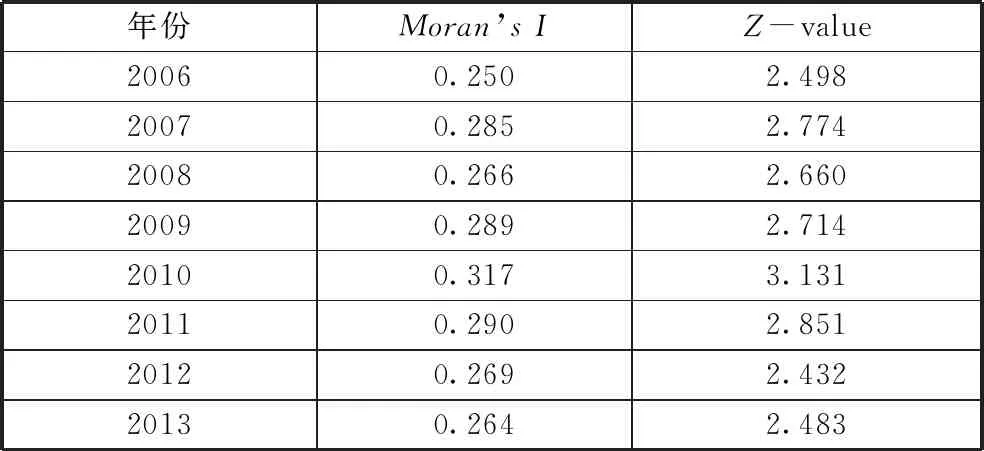

(二)省域間綠色創新呈現顯著的正向空間自相關性,盲點區域省份較多

表2是2006到2013年我國省域綠色創新度空間自相關的Moran’sI指數,指數全部大于0,表示我國省域綠色創新度呈現正空間自相關性。Moran’sI正態統計量的Z值均大于正態分布函數在0.01水平下的臨界值1.96,表明省域綠色創新的正空間自相關性顯著。該結果表明,2006到2013年我國省域綠色創新度呈現相似值在空間上趨于集聚的態勢。這種集聚趨勢從2006年都2010年增強現象顯著,2011年開始出現小幅回落,但是總體上呈現逐漸加強的態勢。

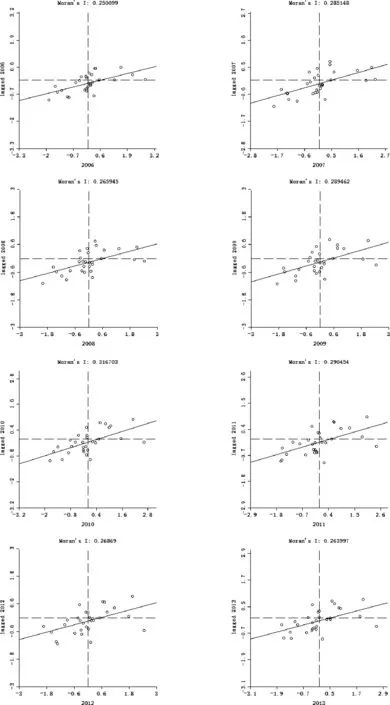

圖3是2006-2013年中國省域綠色創新度Moran散點圖,圖上每一個圓圈代表一個省份,可以看出大部分省份位于第Ⅰ、Ⅲ象限,且第Ⅲ象限的省份比例明顯高于其他象限。這表明中國大部分省份表現為地理空間上的顯著正相關性,同時處于綠色創新弱集聚即盲點區的省份較多。

圖1 綠色創新度地理空間分布圖①

圖2 2006-2013年省域綠色創新度變差系數和集中度指數變化趨勢

年份Moran’sIZ-value20060.2502.49820070.2852.77420080.2662.66020090.2892.71420100.3173.13120110.2902.85120120.2692.43220130.2642.483

(三)目前總體空間格局穩定,未來將出現東部優勢突出、西部跳躍性轉變、中部惰性凹陷的空間格局趨勢

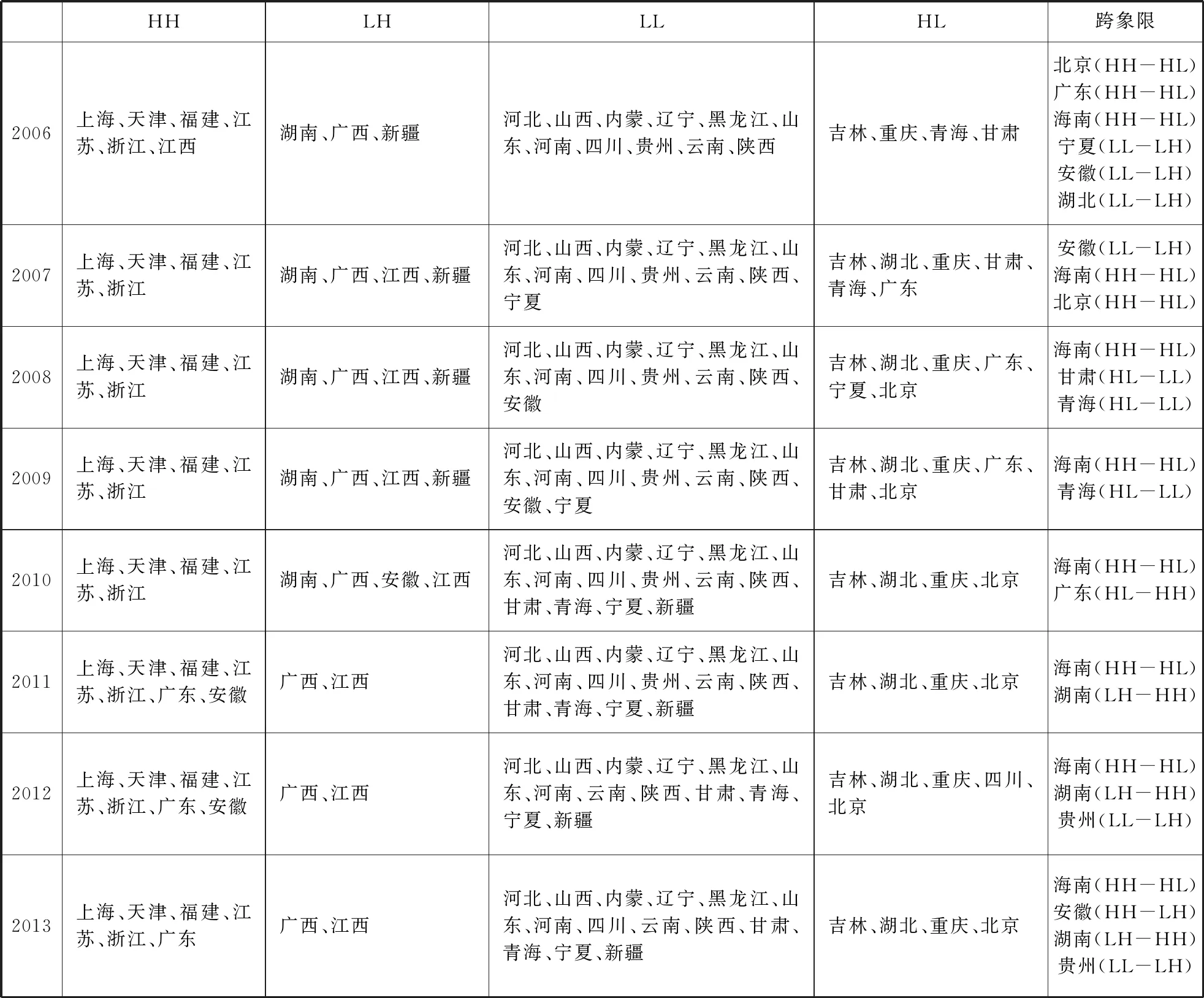

將散點圖中每個圓圈所代表的具體省份表示出來,如表3所示。2006-2013年間大部分省份(20個)所處的代表空間關系的象限并沒有發生變化,如:上海、天津、福建、江蘇、浙江始終位于第Ⅰ

圖3 2006-2013年省域綠色創新度Moran散點圖

象限,表現出綠色創新的強強集聚;河北、山西、內蒙、遼寧、黑龍江、山東、河南、四川*四川省僅在2012年短暫離開第Ⅲ象限,其余時間均穩定于LL區域。鑒于統計數據范圍內的絕大部分時間呈現穩定,因此按照統計數據范圍內的普遍穩定性進行分析。、云南、陜西位于第Ⅲ,是綠色創新的弱集聚區;廣西、江西②位于第Ⅱ象限,表現出弱性異質突出;吉林、湖北*湖北省和江西省除去2006年外均表現為穩定,鑒于統計數據范圍內的絕大部分時間呈現穩定,因此按照統計數據范圍內的普遍穩定性進行分析。、重慶位于第Ⅳ象限,表現出強性異質突出。這表明,總體上中國省域間綠色創新空間關系格局沒有發生大轉變。

盡管大部分省份保持穩定,但是仍有9個省份(分別為北京、廣東、新疆、寧夏、青海、甘肅、安徽、貴州,湖南*海南省始終位于HH-HL區域(跨Ⅰ、Ⅳ象限),因此可以認定為穩定,而非活躍躍遷區域。)表現出躍遷。其中,北京從HH到HL,表明盡管北京自身始終保持著較強的綠色創新度,但是對周圍區域發展的影響卻非常有限,其綠色創新的空間溢出性并未顯現。廣東則從HL到HH,與北京的躍遷方向截然相反,這表明廣東綠色創新的空間溢出性十分明顯,使得周邊區域廣泛受益,形成了區域間強強聯合。貴州從2012年開始由LL進入LL-LH跨象限區域,雖然出現躍遷,但可以發現導致其出現躍遷的原因是周邊區域的熱化,而熱化的區域則是毗鄰的湖南。湖南是從2011年開始由LH進入LH-HH跨象限區域,表現為熱化轉變中,但截至本文計算年限的

表3 2006-2013年省域綠色創新度Moran散點圖具體省份分布情況

2013年,貴州和湖南仍處于跨象限區域內,仍處于尚未穩定的階段。新疆和寧夏均從LH到LL,是“冷”性擴散,被影響的省份是青海和甘肅。隨著青海和甘肅由HL到LL,整個西部區域與中、北部的冷區域連接成片。安徽則從LH轉變為LL,再變為LH,2012年進入到HH區,2013年則又出現由HH向LH發展的趨勢,這主要是因為安徽位于冷、熱區域之間,二者均會對其產生影響,幾次轉變正是冷熱區域向外擴散過程的不斷博弈,但其本質仍然是綠色創新的冷區,因此即使安徽2012年進入到HH區域,2013年開始仍然有向LH回遷的趨勢。盡管安徽省出現回冷趨勢,但其仍然是東部毗鄰區域中唯一曾被熱化的省份。

四、結論與展望

本文在構建綠色創新評價指標體系的基礎上,以全國30個省(自治區、直轄市)為研究單元,計算綠色創新度,并對中國省域2006-2013年的綠色創新度的空間格局演化進行了實證研究,獲得以下結論:總體上,中國綠色創新總體空間格局相對穩定,省域間的綠色創新呈現顯著的正向空間自相關,且處于弱弱相關的盲點區域的省份數量比例較大。具體來說:①中國綠色創新發展的突出區域穩定集中于東南部沿海地區。②東北(除吉林以外)以及中部省份占據了全部弱集聚區以及弱性異質突出區。③西部地區存在明顯易被影響特質。因此,隨著省域間相對差異的擴大和綠色創新的集聚化發展,未來綠色創新可能出現東部優勢突出,西部快速轉變,中部惰性凹陷的空間格局。

根據以上研究結論,若未來想在全國范圍通過綠色創新實現區域綠色化轉型,達到綠色發展的最終目標,需要利用綠色創新的空間依賴性打破弱集聚格局,根據地域發展現狀以及基礎背景的不同,制定不同的東中西部地區發展政策,優化綠色創新空間格局。

1.繼續保持東部地區優勢性的同時增強綠色創新的指向性溢出效應

東部地區是中國經濟發展率先崛起的區域,也是一直以來經濟發展的高地,對于綠色發展,該區域具有經濟、人才、地理區位等先發優勢。但從2006-2013年的8年間綠色創新并沒有表現出從該區域明顯的向外擴展,僅“熱”化了安徽一個省份,先發優勢區域的帶動作用發揮的并不明顯,綠色創新溢出效果有限,未來東部地區的發展重點在于繼續保持優勢性的同時增強其對后發區域的帶動作用。“十三五”期間發展需要更加注重區域間的均衡性,先發區域應該具備回饋后發區域的能力,值得注意的是,以往發展中多是從東到中再到西部的層級性推進發展,普遍認為中部地區擁有比西部地區更好的承接東部創新溢出的能力與環境,但本文研究發現,目前中部地區在綠色創新的發展中活性不足,最易于吸收東部地區綠色溢出的區域是活躍性更足的西部地區。因此應該打破原有從東到西逐步推進的發展思想,通過政策引導綠色創新溢出的方向——發展東、西部指向性對接工作。

2.內部綠色化轉型促進中部地區崛起

中部地區相對于西部地區具有經濟雄厚、人才集聚、更鄰近東南部區域等多種發展優勢,本身具有發展自主創新的能力。但這一區域大部分是資源型城市、重化工城市和老工業基地,“黑色依賴”式的惰性發展是他們未曾轉變的最主要因素,也是未來發展的最大限制因素。因此,著力推進結構性改革在中部地區格外重要,未來中部地區發展的主要模式是通過自身“斷尾式”發展擺脫黑色惰性,挖掘自身綠色創新能力實現綠色化發展。充分利用自身在經濟、人才、區位等方面的既有優勢,努力營造適合創新萌發的環境。借勢供給側結構性改革,從供給、生產端入手,讓市場發揮更大的調節作用,通過市場作用清理僵尸企業脫出市場,在保證需求供給的基礎上通過優化產業結構淘汰落后產能。通過獎懲機制激發企業內部的創新動力,發展從企業到產業再到區域的自下而上綠色化升級;制定分階段分產業的適合中部地區發展的節能減排目標和適當嚴苛的環境規制政策,全力發揮政府政策的倒逼作用,發展從政府政策到產業發展方向再到企業經營理念的思維調整,實現自上而下的綠色化轉型。

3.為西部地區吸收綠色創新溢出創造良好環境

盡管目前西部區域仍處于不斷被“冷”化的過程中,并未表現出明顯的綠色創新突出,但西部省份占據了9個活躍躍遷省份中的5個,是躍遷最多的區域,存在明顯易被影響特質。對比緊鄰“熱”區的中部城市,西部的易被影響特質或會使其更易吸收綠色創新溢出,也更容易轉化成為優勢。未來西部地區推進綠色化發展的重點在于逐步完善西部地區綠色化發展的軟硬件環境,要引進來,也要走出去,借助“一帶一路”戰略,實現西部區域的跳躍式發展與成功追趕。硬環境方面:通過國家投資、社會資本引入等手段,首先全面優化西部地區的基礎設施條件,改善西部地區生產生活環境,縮小區域人文環境差異,尤其需要完善西部地區交通網絡,通過發展高速公路、高速鐵路網以及通過適當增加機場建設完善航空網絡,增強區域可進入性,縮短人流、物流流動時間;其次,發揮邊境口岸優勢,建立同周邊國家和地區的經濟合作,在適當的時候走出去,發展民族優勢產業。軟環境方面:利用政府在科技研發、技術引進、人才培養、國內外投資等方面的政策傾斜,使得西部成為綠色技術轉移,綠色人才引進,綠色投資選擇的優勢區域。同時,從資金、人才、科技等方面優化地區內部環境,使引進來的產業可落地、技術能消化、人才留得住。做好承接東部地區、甚至國外綠色創新溢出的基礎。

本文僅是對綠色創新空間格局的探索性演化研究,仍具很多研究不足。首先,在建立綠色創新指標體系時采用了較多的國內研究中常用的指標,這樣選擇的原因:一方面,中國綠色問題提出較晚,專項統計缺乏,這些國內研究常用的指標,必然是國內統計方式下可獲得的,具備直接采用的可行性;另一方面國內大部分研究都是在參考國外研究的基礎上,找到的對應于國內統計的指標,其本質是經過了中國化轉變的,具備直接采用的可信性。但是正如綠色創新研究的是一個非常新的問題,研究角度和內容都在不斷擴展與細化的過程中,更加全面的綠色創新的指標體系還有待于進一步的完善。其次,在研究方法上也存在不足,比如二級指標采用熵權法賦權,熵權法會對演化分析造成一定影響,此外,一級指標采用均值權重亦存在可改進空間。再次,在研究的時間范圍上,鑒于綠色創新概念較為新穎,國內提出綠色發展或者實施相關政策的時間有限,本文在選擇研究時限的時候沒有過多的向前追溯。對時空格局演變的研究,選擇相對較長的時間范圍可以更好的揭示規律。本文所選擇的時間范圍,雖然不足以揭示總的發展規律,但從大的時間范圍來看,本文選擇的時段是國家綠色化概念正式出臺以前的國內綠色創新格局,是未來大范圍的推進綠色化發展的基礎格局。通過國家概念的提出,未來綠色化發展將會在更大范圍內推進,認清基礎格局,對今后更好的發展必有助力。

參考文獻:

[1]張江雪,朱磊. 基于綠色增長的我國各地區工業企業技術創新效率研究[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2012(2): 113-125.

[2]華振. 東北地區建設區域綠色創新體系的研究[D]. 哈爾濱商業大學, 2012.

[3]付允,馬永歡,劉怡君,等. 低碳經濟的發展模式研究[J]. 中國人口.資源與環境,2008(3): 14-19.

[4]李國平,王春楊. 我國省域創新產出的空間特征和時空演化——基于探索性空間數據分析的實證[J]. 地理研究,2012(1): 95-106.

[5]楊慶義. 綠色創新是西部區域創新的戰略選擇[J]. 重慶大學學報(社會科學版), 2003(1): 35-37.

[6]張璞. 西部大開發中要注重綠色技術創新[J]. 經濟師,2002(7): 91-127.

[7]畢克新,楊朝均,黃平. 中國綠色工藝創新績效的地區差異及影響因素研究[J]. 中國工業經濟, 2013(10): 57-69.

[8]劉紀遠,鄧祥征,劉衛東,等. 中國西部綠色發展概念框架[J]. 中國人口.資源與環境,2013(10): 1-7.

[9] Schiederig T, Tietze F, Herstatt C. What is green innovation? a quantitative literature review[R]. Working Papers/Technologie-und Innovations Management, Technische Universit?t Hamburg-Harburg, 2011.

[10] 李旭. 綠色創新相關研究的梳理與展望[J]. 研究與發展管理,2015(2): 1-11.

[11] 張鋼,張小軍. 國外綠色創新研究脈絡梳理與展望[J]. 外國經濟與管理, 2011(8): 25-32.

[12] Kemp R, Arundel A. IDEA paper[Z]. 1998.

[13] Chen Y S, Lai S B, Wen C T. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan[J]. Journal of Business Ethics, 2006, 67(4): 331-339.

[14] Oltra V, Saint Jean M. Sectoral systems of environmental innovation: an application to the French automotive industry[J].Technological Forecasting and Social Change, 2009, 76(4): 567-583.

[15] 周力. 中國綠色創新的空間計量經濟分析[J]. 資源科學,2010(5): 932-939.

[16] 張鋼,張小軍. 綠色創新研究的幾個基本問題[J]. 中國科技論壇,2013(4): 12-15.

[17] 楊燕,邵云飛. 生態創新研究進展及展望[J]. 科學學與科學技術管理,2011(8): 107-116.

[18] 韓晶,宋濤,陳超凡,等. 基于綠色增長的中國區域創新效率研究[J]. 經濟社會體制比較,2013(3): 100-110.

[19] 馬林,黃夔. 綠色創新能力及其溢出效應與經濟增長實證研究:基于協同演進視角[J]. 生態經濟(學術版),2014(1): 197-202.

[20] 曹霞,于娟. 綠色低碳視角下中國區域創新效率研究[J]. 中國人口·資源與環境,2015: 10-19.

[21] Sharma S, Thomas V. Inter-country R&D efficiency analysis: An application of data envelopment analysis[J]. Scientometrics, 2008, 76(3): 483-501.

[22] 張振剛,白爭輝,陳志明. 綠色創新與經濟增長的多變量協整關系研究———基于1989-2011年廣東省數據 [J]. 科技進步與對策,2014, 31(10): 24-30.

[23] 華振. 我國綠色創新能力評價及其影響因素的實證分析——基于DEA-Malmquist生產率指數分析法[J]. 技術經濟, 2011, 30(9): 36-41.

[24] 張江雪,蔡寧,楊陳. 環境規制對中國工業綠色增長指數的影響[J]. 中國人口·資源與環境,2015(1): 24-31.

[25] 宋馬林,王舒鴻,汝慧萍,等. 基于省際面板數據的FDI綠色創新能力統計分析[J]. 中國軟科學,2010(5): 143-151.

[26] 賈軍,張偉. 綠色技術創新中路徑依賴及環境規制影響分析[J]. 科學學與科學技術管理,2014(5): 44-52.

[27] 陳玲,趙國春. 地方政府環境規制對全要素能源效率影響——基于新疆面板數據的實證研究[J]. 干旱區資源與環境,2014(8): 7-13.

[28] 牛海鵬,杜雯翠,朱艷春. 排污費征收、技術創新與污染排放[J]. 經濟與管理評論, 2012(4): 51-56.

[29] 許士春,何正霞,龍如銀. 環境規制對企業綠色技術創新的影響[J]. 科研管理, 2012(6): 67-74.

[30] 李婉紅. 排污費制度驅動綠色技術創新的空間計量檢驗——以29個省域制造業為例[J]. 科研管理,2015(6): 1-9.

(本文責編:王延芳)

收稿日期:2016-02-16修回日期:2016-05-29

基金項目:國家自然科學基金重大國際合作項目“綠色增長理論與實踐的國際比較研究”(批準號 71320107006);國家自然科學基金“環城游憩帶鄉村旅游發展的影響因素及其驅動機制研究”(批準號 41201174);旅游業青年專家培養計劃“城市化進程下鄉村旅游發展驅動機制研究”(批準號TYETP201520)。

作者簡介:付幗(1986-),女,吉林吉林人,大連理工大學管理與經濟學部博士研究生,研究方向:旅游與環境管理。

中圖分類號:F205

文獻標識碼:A

文章編號:1002-9753(2016)07-0089-11

Research on Spatial Pattern Evolution of Provincial Green Innovation in China

FU Guo,LU Xiao-li,WU Chun-you

(FacultyofManagementandEconomic,DalianUniversityofTechnology,Dalian116024,China)

Abstract:Green development, a critical concept that matters the overall development of the nation, focuses on coordinating economic growth and environmental protection and harmonizing mankind with nature. Green innovation is the key element of green development. This paper has constructed an index system to evaluate the green innovation degree of the 30 provinces (autonomous regions and municipalities) of China. An empirical study has been conducted to analyze the temporal-spatial evolution of the provinces during 2006-2013. The findings reveal that the spatial structure of the nation’s green innovation was relatively stable; the inter-provincial gaps and spatial concentricity both showed a fluctuate growth trend, however, centralization of green innovation within a few regions had not formed yet; a significant positive spatial auto-correlation existed among the provinces/cities, and a large proportion of provinces landed within the weak-correlated blind area; despite being “cooled”, the western regions were easily influenced; therefore, a spatial structure featured as “advanced in east, rapid transition in west, and inactive sink” is likely to appear for green innovation.

Key words:green innovation; spatial pattern; evolution