南蘇丹:最年輕國家的新仇舊恨

蔣昱思

當地時間7月10日,中國維和軍人楊樹朋和李磊在南蘇丹首都朱巴遭遇襲擊犧牲,引發了國人對駐外維和軍人生命安全的擔憂,南蘇丹“剪不斷理還亂”的新一輪內亂也再次吸引國際社會眼球。

新一輪內亂由一次例行檢查引發。7月7日當晚,南蘇丹政府軍在檢查站對副總統馬沙爾護衛部隊的車輛進行檢查,雙方發生爭執后開始互相射擊,造成至少5名士兵死亡。隨后幾天,這場沖突迅速升級,兩支部隊在總統府附近、馬沙爾部隊營地和朱巴國際機場等地激烈交火,甚至使用了武裝直升機、坦克和重型火炮等武器。

躲避武裝沖突的南蘇丹平民

政府軍的一次檢查行為竟然可以引發“由點到面”的國家戰爭?!大約每一個生活在政治穩定國家的人都是難以想象的。事實上,南蘇丹本次沖突從表面上看是由偶然事件引起,實際上卻是該國長期以來內憂外患的必然結果。

部族之亂

南蘇丹是一個部族關系復雜的新興獨立國家,其部族之爭,歸根結底是不同部族間的利益之爭。

南蘇丹自然環境惡劣,各部族常常為了爭奪有限的牛羊和牧場打得頭破血流,即使是在獨立之后,幾百人甚至上千人的死傷也時有發生。此外,為了提高部族地位,謀取重要崗位、就業機會、武裝力量等,政府機構中的各部族也時常發生沖突。

從近幾年反復的部族沖突來看,南蘇丹人往往是先忠于自己的部族,其次才考慮國家整體利益。由于建國時間太短,各部族之間尚未形成統一的國家意識。加上部族間的嫌隙由來已久,各部族又各懷私心,整個國家就像埋藏了無數不定時炸彈,隨時可能引爆。

丁卡族、努埃爾族、希盧克族是南蘇丹三大部族,其中丁卡族勢力最為強大,現任總統基爾就是丁卡族人,政府主要由該族掌權;努埃爾族現為南蘇丹第二大部族,副總統馬沙爾出自該族。

為了解除“三弟”希盧克部落武裝,2010-2011年間,政府軍隊與希盧克族武裝發生兩次嚴重武裝沖突,最終希盧克部落敗北,上萬希盧克平民逃離家鄉。

這次沖突之后,“三弟”勢力被削弱,再也無力與“大哥”和“二哥”爭奪“家產”;丁卡族則進一步鞏固了“大哥”地位,與“二哥”努埃爾族的矛盾上升為南蘇丹主要部族矛盾。

自2011年建國以來,“大哥”和“二哥”在爭權奪利中積累的“愛恨情仇”時刻考驗著這個年輕的國度。他們之間的戰爭,最有名的是2013年12月15日爆發的南蘇丹內戰。

當年7月,總統基爾突然頒布命令,解散政府并解除副總統馬沙爾以及多位部長的職務。這個命令讓建立在部族基礎上的執政陣營開始分解,部族矛盾凸顯,最終演變成武裝沖突。

12月15日,總統衛隊中,同隊卻并不同心的丁卡族和努維爾族士兵在朱巴發生槍戰。總統基爾認為,這是前副總統馬沙爾策劃的政變,“大哥”和“二哥”間的部族矛盾被推上明面。槍戰后,局勢很快被“大哥”的勢力控制,馬沙爾逃往北方瓊萊州的家鄉。

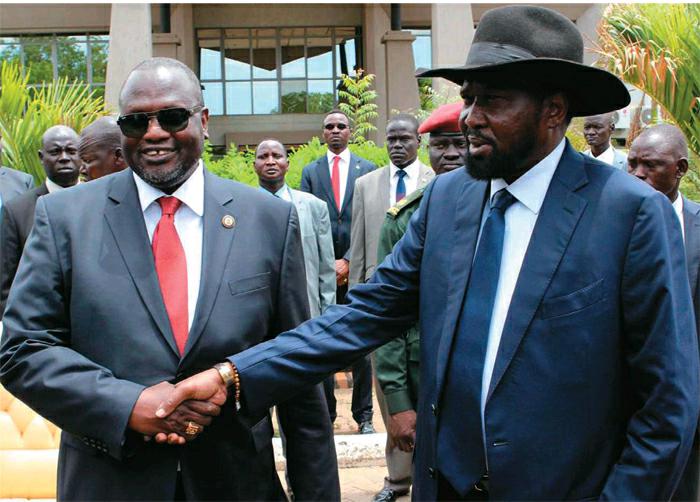

直到今年4月,外逃的馬沙爾返回朱巴,與基爾共同組建民族團結過渡政府,南蘇丹局勢出現短暫“暖春”,但好景不長。

7月以來,努埃爾族部隊多次指責政府軍對他們采取“針對性行動”,兩派敵視情緒再度抬頭,由部族沖突引發的內戰危局一觸即發。

都是石油惹的禍?

在南蘇丹資源版圖中,石油資源無疑是最重要的一環。事實上,在造成南北蘇丹分裂的各種因素中,爭奪石油也是繞不開的話題。

由于經濟貧窮和技術落后,蘇丹的石油勘探幾乎完全依靠外國力量。如果把蘇丹的石油開采史看做一部紀錄片,那么片中的主角都是外國面孔,蘇丹人扮演的角色無疑是對內勾心斗角、對外依賴奉承的龍套。

這些外國面孔中,又以美國人最為強勢。有分析認為,南蘇丹目前的局面是美國對蘇丹政策始亂終棄種下的苦果。這種說法雖有些決斷,但不無道理。

蘇丹第一次內戰后,南北關系開始緩和,直到南方發現了石油。為了搶奪石油資源,南北關系迅速劍拔弩張。

1980年,蘇丹總統尼邁里宣布重新劃分南北界限,將石油資源豐富的尤尼提省劃入北方范圍,引起南方強烈不滿。南方領導人認為,蘇丹政府剝奪了原本屬于南方的石油收入,加上在輸油管線路和煉油廠廠址選擇上各執一詞,石油財富引發的南北沖突一觸即發。

在這一階段的南北石油爭奪戰中,美國為了維護自身的石油利益,完全站在蘇丹政府的立場,對第二次蘇丹內戰的爆發起到了推波助瀾的作用。

即使沒有獲得美國的支持,蘇丹南方石油的發現依然使得南方獲得了更多石油收入,南北雙方的力量對比開始發生改變。20世紀90年代,成功的石油生產和石油出口進一步打破南北力量平衡,南方反叛力量漸強。有人統計得出,石油收入每年給南方反叛運動提供約4億美元的收入。

1989年,美國和蘇丹政府關系徹底惡化,為了獲取在非洲東部的戰略支點,攫取蘇丹南方石油資源,美國改變對蘇丹策略,開始“援助南方,制裁北方”,雙管齊下促成蘇丹南北分裂。

南蘇丹副總統馬沙爾(左)與南蘇丹總統基爾(右)

7月9日是南蘇丹獨立五周年的日子,本應舉國同慶,但其慶祝方式太過特別——給全世界人民上映一場激烈的民族槍戰片。

南蘇丹獨立后,作為曾經最大的外部支持力量,五年來,美國并未盡到一個“好朋友”互幫互助的職責,相反,由于南蘇丹戰略地位和石油資源重要性下降,美國非常“識時務”地在關鍵時刻拋棄了這位小伙伴。不管這位自己曾經“捧在手心里”的非洲小伙伴如何作死,美國都棄之不理。

獨立后的南蘇丹百廢待興,但由于缺乏支持,治國經驗尚淺,加上歷史遺留的部族矛盾等問題,南蘇丹政府正經歷一場前所未有的挑戰。

“立國容易治國難”,南蘇丹獨立五周年之際上演的這場同室操戈的槍戰表演絕非偶然事件。雖然 7月11日當晚,基爾和馬沙爾先后命令各自部隊停火,但沖突背后的問題,卻一個都未得到解決。

是和平發展還是繼續內斗,南蘇丹面臨的,決不僅僅是一個“向左走還是向右走”的簡單選擇題。