側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛的臨床應用研究

張愛明,李青,梁道臣,趙成毅,梅治,姚海燕,范志丹,張非

(中山市人民醫院脊柱外科,廣東 中山 528403)

?

側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛的臨床應用研究

張愛明,李青,梁道臣,趙成毅,梅治,姚海燕,范志丹,張非

(中山市人民醫院脊柱外科,廣東 中山528403)

摘要:目的探討側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛的臨床療效。方法應用側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛16 例,術前術后應用疼痛視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)、Oswestry功能障礙指數(oswestry disability index,ODI)、術后改善率進行疼痛和功能評價,觀察手術療效。結果16 例患者術后疼痛癥狀較術前皆有明顯的緩解,術后疼痛VAS評分和Oswestry功能障礙指數術后改善率分別為為(80.2±3.6)%和(74.6±4.6)%。結論側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛具有療效可、損傷小、恢復快、經濟和安全性高等優點,臨床療效滿意。

關鍵詞:椎間盤源性腰痛;側路鏡;腰椎;椎間盤

椎間盤源性腰痛(Discogenic low back pain,DLBP)是指椎間盤退變后其內疼痛感受器接受疼痛刺激信號后所產生的嚴重腰痛,于1979年由Park等首先提出,曾被稱為椎間盤內紊亂,是“化學介導的椎間盤源性腰痛”,無脊柱畸形和不穩,其病因、診斷及治療尚有較多爭議。我們自2009年9月至2015年4月采用側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛患者16 例,臨床療效可,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料椎間盤源性腰痛患者16 例,男10 例,女6 例。采用的診斷標準為[1]:a)腰部、臀部及大腿疼痛與神經根定位不符,持續大于6個月,經大于4個月的正規非手術治療無效;b)影像學資料顯示無明顯神經根受壓,無節段性不穩定及其他明確的導致腰痛的腰椎疾病;c)磁共振成像上存在椎間盤明顯退變的證據,如黑間盤及纖維環后緣高信號區現象等;d)椎間盤造影顯示椎間盤結構有退變,有疼痛復制效應,且有1個陰性對照椎間盤。年齡22~45 歲,平均33.4 歲。單純表現為腰痛者12 例,腰痛伴有大腿前側疼痛者2 例,腰痛伴腹股溝區疼痛者2 例。術前所有病例均行動力位X線片、MRI、椎間盤造影等檢查。L3~4椎間盤5 例,L4~5椎間盤11 例。X線片示椎間隙輕度變窄者11 例,余無明確改變。腰椎MRI檢查普遍存在椎間盤T2相信號降低,4 例出現Modic改變,4 例可見明確的椎間盤后緣高信號區。所有病例未見明顯腰椎不穩。隨訪8個月~2年。

1.2手術器械GE公司C型臂X線機,德國Joimax經皮椎間孔內鏡系統(TESSYS),包括穿刺軟組織擴張系統、磨鉆椎間孔擴大系統、工作通道、影像光源系統、水灌注系統、可屈性等離子消融系統及各種椎間盤髓核抓鉗、活檢鉗、藍鉗、剝離器、探子等。

1.3手術方法俯臥位,于中線旁開10~12 cm,以1%利多卡因作浸潤麻醉后穿刺,在C型臂下引導下穿刺針達椎間盤,注入美藍染色。置入導針,沿導針的皮膚表面作切口0.6 cm,逐級置入皮膚擴張系統,置入工作通道,再次透視確認位置準確,連接影像、光源和灌注系統,鏡下觀察局部解剖結構,以可屈性等離子消融電極對椎間盤及纖椎環進行低溫射頻消融,同時可以各種鉗子對椎間盤髓核進行摘除,撤鏡后傷口縫合一針,敷料覆蓋,術畢。

1.4療效評估及統計學處理所有病例手術前后按照參考文獻[2]的方法分別對疼痛和功能應用視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)、Oswestry功能障礙指數(oswestry disability index,ODI)進行評價,術后改善率=[(治療前分值一治療后分值)/治療前分值]×100%。療效評定標準:優,改善率≥75%;良,改善率50%~75%;可,改善率25%~50%;差,改善率小于25%。分別于術前1 d、術后1 d進行評價,將以上數據采用SPSS 13.0統計學軟件進行配對t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

全部病例術后腰痛得到明顯緩解,術前、術后VAS、ODI評分及改善情況見下表1。按VAS評分療效評定標準,本組16 例均為優;按ODI評分療效評定標準,本組優11 例,良4 例,可1 例,優良率達到93%以上。術前術后改善率行配對t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。隨訪8個月~2年,未見明顯癥狀加重。

表1 手術前后VAS、ODI評分改善情況比較

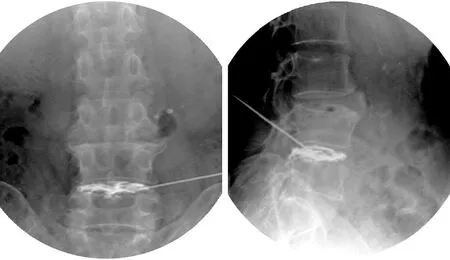

典型病例為一54 歲男性患者,反復腰痛2年余入院,入院后結合臨床、MRI及椎間盤造影診斷為L4~5椎間盤源性腰痛,在側路鏡下行L4~5髓核摘除并低溫射頻消融術,術后療效可。手術前后影像學資料見圖1~4。

圖1 術前腰椎正側位X線片示腰椎退行性變

圖2 術前腰椎MRI示L4~5椎間盤未見明顯突出

圖3 術前椎間盤造影正側位片顯示椎間盤有退變,可誘發術前疼痛

3 討 論

3.1椎間盤源性腰痛的研究現狀椎間盤源性腰痛是一種常見的非特異性腰痛,發病機制仍不明確,其診斷及治療尚有較多爭議。目前認為,椎間盤退變是導致椎間盤源性腰痛的主要原因,,腰椎間盤退變纖維環破裂,髓核組織經破裂的后側纖維環進入椎管,在局部產生自身免疫炎癥反應,導致疼痛[3]。它的發生機制主要有以下幾個方面:a)在椎間盤纖維環背外側、后縱韌帶、腹側硬膜有大量的竇椎神經分布;b)傷害感受器在退變的椎間盤終板、髓核、纖維環內數量增加;c)椎間盤退變,內層纖維環破裂,髓核向外側移動,刺激了炎癥遞質的產生,作用于竇椎神經的傷害感受器引起疼痛;d)椎間盤退變導致椎間隙狹窄,椎間可能會產生一定量的非正常的機械運動,使纖維環神經末梢受刺激而產生疼痛[4-6]。

圖4 髓核摘除并低溫射頻消融術術后腰椎MRI

椎間盤源性腰腿痛的典型癥狀是腰部中線區域疼痛,為非放射性牽涉痛,涉及的部位通常有腰部、臀部、大腿外側,一般位于膝關節以上,多無神經根損害的陽性體征,疼痛區域缺乏典型的神經分布特點。椎間盤造影術是診斷椎間盤源性腰痛目前首選方法,它可以激發原有癥狀,誘發疼痛,即疼痛復制效應。

3.2椎間盤源性腰痛的治療椎間盤源性腰痛的治療分為非手術治療和手術治療。非手術治療主要是臥床、牽引、按摩、圍腰、理療等,大都有較好的效果。對于保守治療無效的患者,首先應該提倡采用微創治療。椎間融合治療椎間盤源性腰痛,創傷大、合并癥多,仍存在很大爭議[7],目前仍是最后選擇。側路鏡技術為椎間盤源性腰痛的微創治療提供了契機,對于保守治療無效且不愿意接受腰椎椎體間融合術的患者尤為適用,是介于非手術療法與開放手術之間的一種治療技術。

3.3側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛的優缺點及注意事項采用側路鏡并應用低溫射頻消融術,其原理為可直接去除部分退變的髓核及炎癥組織,達到椎間盤內“減容”;同時通過低溫射頻消融電極破壞髓核結構,使髓核組織分子鏈斷裂分解氣化,對長入椎間盤內的神經纖維進行消融,使椎間盤去神經支配,減少椎間盤痛覺感受器沖動的傳入而達到治療效果[8]。

側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛的優點主要包括以下幾個方面:a)療效可。側路鏡下不但可直接切除椎間盤內髓核、盤外髓核,尤其是極外側髓核,還能進行低溫射頻消融,療效可、起效快。b)損傷小。經椎間孔入路對椎管內組織尤其是硬膜、神經根沒有干擾、對后路骨性結構及腰背肌無破壞,不影響腰椎穩定性。c)恢復快。局麻下手術,0.6 cm的小切口,術后第2天可以下地活動。d)經濟性好。患者第2天可以出院,易于為患者接受。e)安全性高。局麻下操作,可與患者互動,減少神經損傷發生。

側路鏡手術操作中應注意以下問題:a)必須全程在C型臂X線機監視下操作,正側位透視,做到精準定位,避免誤傷神經根和硬膜;b)對各操作鉗的置入深度作一限位,可防止鉗子置入過深導致的意外損傷,做到術者心中有數;c)持續水流對維持術野的清晰至關重要;d)選擇好適應證,否則療效欠佳。

總之,側路鏡技術治療椎間盤源性腰痛是介于非手術療法與開放手術之間的一種微創治療技術,對于保守治療無效且不愿意接受腰椎椎體間融合術的患者尤為適用。

參考文獻:

[1]湯冀強,黃慶森.椎間盤源性腰痛的診療進展[J].中國矯形外科雜志,2009,17(17):1307-1310.

[2]McKenna PJ,Freeman BJ,Mulholland RC,et al.A prospective randomized controlled trial of femoral ring allograft versus a titanium cage in circumferential lumbar spinal fusion with minimum 2-year clinical results[J].Eur Spine J,2005,14(8):727-737.

[3]胡有谷.椎間盤源性腰痛[J].中國脊柱脊髓雜志,2004,14(6):327-328.

[4]Izzo R,Popolizio T,D′Aprile P,et al.Spinal pain[J].Eur J Radiol,2015,84(5):746-756.

[5]彭寶淦.椎間盤源性腰痛的診療進展[J].中國疼痛醫學雜志,2015,21(5):321-326.

[6]Carragee EJ.Clinical Practice.persistent low back pain[J].N Engl J Med,2005,352(18):1891-1898.

[7]Mirza SK,Deyo RA,Heagerty PJ,et al.One-year outcomes of surgical versus nonsurgical treatments for discogenic back pain:a community-based prospective cohort study[J].Spine J,2013,13(11):1421-1433.

[8]He L,Hu X,Tang Y,et al.Efficacy of coblation annuloplasty in discogenic low back pain:a prospective observational study[J].Medicine (Baltimore),2015,94(19):846.

文章編號:1008-5572(2016)07-0631-03

中圖分類號:R681.5+7

文獻標識碼:B

收稿日期:2016-01-28

作者簡介:張愛明(1976- ),男,副主任醫師,中山市人民醫院脊柱外科,528403。