微創法與傳統手術治療頑固性足跟痛臨床療效的比較研究

董喆

(延安大學附屬醫院骨科,陜西 延安 716000)

?

微創法與傳統手術治療頑固性足跟痛臨床療效的比較研究

董喆

(延安大學附屬醫院骨科,陜西 延安716000)

摘要:目的比較微創法與傳統手術法祛除足跟骨骨刺治療頑固性足跟痛的臨床療效。方法選取2009年2月至2014年3月我院收取的92 例頑固性足跟痛患者,將其隨機分為微創法治療組和傳統手術治療組,其中微創法治療組44 例,傳統手術治療組48 例。觀察和比較兩組患者的手術切口長度、術中出血量、住院時間和功能恢復時間,記錄治療前、治療后1個月、3個月以及末次隨訪的VAS評分。根據臨床評分對兩組患者的治愈率進行比較。結果所有入選患者均獲得15~72個月隨訪,平均48個月。兩組患者的年齡、隨訪時間及治療前VAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。對于頑固性足跟痛,微創法與傳統手術治療均能使患者的癥狀得到顯著恢復與改善。微創法治療組的手術切口長度、術中出血量、住院時間、恢復功能鍛煉時間分別為(1.05±0.41) cm、(20.13±3.54) mL、(4.28±1.46) d和(1.03±0.26) d,均顯著短于傳統手術治療組(P<0.05)。微創法治療組治療后1個月、3個月以及末次隨訪的VAS評分分別為(2.21±0.33)分、(1.02±0.32)分和(2.13±0.71)分,均顯著低于傳統手術治療組(P<0.05)。微創法治療組的總治愈率為100%,顯著高于傳統手術法治療組(P<0.05)。結論對于頑固性足跟痛,微創法治療的臨床治愈效果要顯著高于傳統手術治療,且微創法具有損傷小、出血量少、住院時間短、恢復快、術后治愈率高等優點,值得臨床進一步推廣應用。

關鍵詞:微創法;傳統手術;頑固性足跟痛

足跟痛是臨床上常見的多發性骨科疾病,屬足底癥痛中的一種,多來源于跟骨疾患,多發于老年人。對于非頑固性足跟痛可通過減少活動、局部熱敷、封閉等療法進行治療,但對于頑固性足跟痛的患者療效較差。頑固性跟骨痛的患者往往采取跟骨骨刺切除的治療方式,但這種傳統手術對患者的傷害較大[1-2]。隨著對跟骨痛認識的加深及手術器材的不斷創新,微創手術已經成為一種常見的治療手段。微創手術與傳統手術相比具有恢復快、損傷小等優點[3]。本次研究我們選取92 例分別接受微創手術和傳統手術治療的頑固性足跟痛患者,對其術后療效進行綜合評價與比較,具體報告如下。

1 資料與方法

1.1資料來源選取2009年2月至2014年3月我院收治的92 例頑固性足跟痛患者,年齡在49~70 歲。其中44 例采取微創法治療,平均年齡(56.5±8.9) 歲;男性患者20 例,女性患者24 例。48 例采取傳統手術治療,平均年齡(55.9±2.7) 歲;男性患者23 例,女性患者25 例。全部病例跟骨內側結節處均有明顯壓痛,且行走困難、行走時疼痛加劇。所有患者均在門診經保守治療1個月~2年不等,效果欠佳。X線檢查均見跟骨內側結節處有骨刺生長。將兩組患者的年齡、病情進行比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入研究的患者均告知本研究的目的及方法,所有患者均簽署知情同意書,研究獲得醫院倫理委員會批準。

1.2納入及排除標準

1.2.1納入標準所有病例均符合頑固性足跟痛診斷標準,足跟底部疼痛,行走片刻后減輕,但久行之后疼痛有加重;足跟骨前下方壓痛,有時可觸及骨性隆起;X線檢查均可見明顯骨刺,均需進行手術治療。

1.2.2排除標準排除不符合上述納入標準的患者;排除足部有嚴重的皮膚病或皮膚潰爛者;排除合并有嚴重原發性疾病及精神病患者,如心、腦血管,肝、腎、內分泌系統及造血系統等;排除過敏體質患者;排除不能堅持治療者,資料不全不能隨訪者。

1.3治療方法

1.3.1微創法選擇跟骨骨刺處作為微創手術的中心點,用“十”字記號對其進行標記,患者均采取側臥位,局部麻醉。確定“十”字記號的橫線延長線與足底上1.5 cm水平線的交點為切口處,在切口的中心位點做一個長約1 cm的切口,將皮膚切開后對皮下的組織進行鈍性分離,分離至跟骨的跖骨面,同時對骨刺周圍的軟組織進行適度剝離。取直徑為1 cm的插管,在X線顯示屏下進行操作,沿著切口處進行插管,將插管抵達骨刺表面,將管芯抽出,插入不銹鋼磨輪和電鉆,磨去骨刺并徹底磨平骨刺的基底,用足量的生理鹽水沖洗創面并將殘余的骨渣完全清除,拔除插管并縫合切口。

1.3.2傳統手術法患者均采取側臥位,局部麻醉。沿跟骨后緣至內下緣作5~6 cm弧形切口,切開皮膚、皮下組織,剝離附著于跟骨結節的跖腱膜、拇展肌以及趾短屈肌起點,暴露跟結節及骨剌,向外側牽開跖腱膜、拇外展肌,暴露跟結節前內側足底神經及血管束。以剪刀銳性松解此處內外側神經及血管束與周圍組織黏連,于跟骨內側結節處切斷趾腱膜,用骨刀將跟骨結節處的骨刺全部切除,用骨銼銼平粗糙面,用直徑為2.5 mm克氏針跟骨鉆孔3~4個行跟骨減壓,生理鹽水沖洗創面,放置引流管并接負壓引流瓶引流,縫合切口。

1.4評價指標記錄并比較兩組患者的手術切口長度、術中出血量、住院時間、恢復功能鍛煉時間等指標。所有患者均于治療后進行定期隨訪:3個月內每個月進行一次復診,3個月以上每3個月進行一次復診。記錄對比兩組患者治療前后的VAS評分,評價疼痛治療效果。根據臨床表現,對兩組患者的治愈率進行比較,療效標準為,痊愈:疼痛完全消失,行走負重正常,恢復正常工作;顯效:疼痛明顯減輕,行走正常;有效:疼痛減輕,行走負重時有隱痛,步行久后出現疼痛;無效:疼痛癥狀無改善,影響行走。總治愈率為痊愈、顯效、有效患者的比例。

2 結 果

2.1兩組患者手術治療指標對比所有入選患者均獲15~72個月隨訪,平均48個月。兩組患者的年齡、隨訪時間比較,差異無統計學意義(P>0.05)。微創法治療組手術切口長度、術中出血量、住院時間、恢復功能鍛煉時間分別為(1.05±0.41) cm、(20.13±3.54) mL、(4.28±1.46) d和(1.03±0.26) d,進行方差分析,F檢驗,結果均優于傳統手術治療組(P<0.05,見表1)。

2.2兩組患者手術治療前后VAS評分比較治療前VAS評分比較差異無統計學意義(P>0.05)。微創法治療組治療后1個月、3個月以及末次隨訪的VAS評分分別為(2.21±0.33)分、(1.02±0.32)分和(2.13±0.71)分,進行方差分析,F檢驗,均顯著低于傳統手術治療組(P<0.05,見表2)。

表1 兩組患者手術治療指標對比±s)

表2 兩組患者手術治療前后VAS評分比較±s,分)

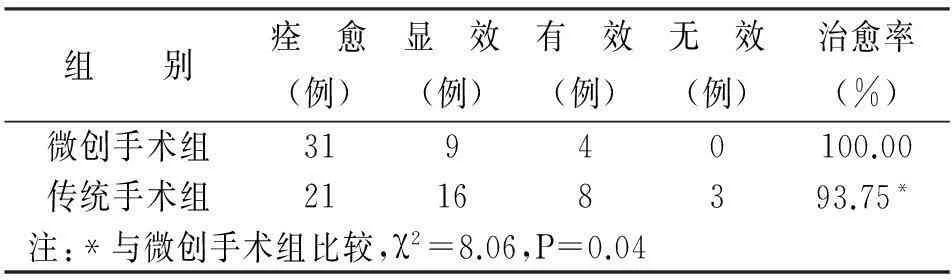

2.3兩組患者手術治療的臨床療效對比微創法治療組的治療總治愈率為100%,進行χ2檢驗,微創法治療組顯著高于傳統手術法治療組(P<0.05,見表3)。

表3 兩組患者手術治療的臨床療效對比

2.4兩組患者并發癥及不良反應比較兩組患者術中及術后均無明顯并發癥發生,未出現全身不適、疼痛加重、過敏等表現,未觀察到與治療相關的血常規、肝腎功能化驗結果異常等情況。

3 討 論

足跟痛是由一系列疾病導致的足踝部疼痛癥候群,好發于中老年人,尤其是運動員及肥胖者。足跟痛的高發人群為中老年體型偏胖的患者,一般單側發病較為多見,部分患者為雙側發病。該病目前的具體致病機制尚未明確,足跟痛最常見的原因是長期、慢性、輕微外傷積累引起的病變,表現為筋膜纖維的斷裂及其修復過程[4-5]。在跟骨下方偏內筋膜附近處可有骨質增生,形成骨嵴[6],在側位 X射線照片上顯示為骨刺。一般認為跟骨骨刺退行性病變為導致跟骨痛的重要原因[7]。初期的足跟痛患者可以采取保守治療,而對于那些經保守治療無效的頑固性跟骨痛患者而言,其最佳的治療方式為進行手術切除跟骨骨刺[8]。

針對足跟痛的治療方法有很多,主要可以分為保守療法與手術療法。臨床上可以通過鍛煉、肢體固定、體外震波治療、離子電滲、消炎鎮痛藥物、局部封閉等方法對患者進行保守治療[9-10]。對于經過6個月以上的非手術治療無效的患者,可采用手術治療。目前手術治療的方法主要有軟組織松解、足底神經松解、跟骨截骨、跟骨骨刺切除及經皮跟骨鉆孔減壓等。微創術是基于手術治療發展起來的一種新的手術治療方法,隨著技術的進步和人們認識的不斷提高,微創法已經逐漸在各種骨科疾病的診斷和治療中得到應用并取得長足發展[11]。

微創術進行跟骨骨刺切除治療足跟痛具有較多優點。傳統手術為了切除跟骨骨刺,必須做一個足夠大的能夠充分暴露跟骨骨刺的切口,在手術進行的過程中要求需將趾腱膜切斷,而趾腱膜切斷后會嚴重影響足弓底部的穩定性,而微創手術則能保留趾腱膜,維持足弓底部的完整解剖生理功能[12-13]。微創法采用小切口,對患者身體造成的損傷較傳統手術要少許多,另外通過管道的插入,能夠直接用不銹鋼磨輪和電鉆將骨刺磨去,不僅能夠減少手術時間,更重要的是能夠直接準確地建立手術通道,防止誤傷其他組織。微創法后患者因為所受創傷小,因而能夠在短期內恢復功能鍛煉,更有利于患者的預后[14-15]。

本文選取了92 例頑固性足跟痛患者,其中44 例接受微創法治療,48 例接受傳統手術治療。通過觀察和對比兩組患者的臨床指標,我們發現對于頑固性足跟痛,微創法與傳統手術治療均能使患者的癥狀得到顯著恢復與改善。微創法治療組手術切口長度、術中出血量、住院時間、恢復功能鍛煉時間均顯著優于傳統手術治療組;微創法治療組術后的VAS評分顯著低于傳統手術治療組;微創法治療組的治療總治愈率為100%,亦顯著高于傳統手術法治療組。綜上所述,對于需進行手術切除跟骨骨刺治療足跟痛的患者,微創法能夠取得更好的臨床效果,且微創法治療具有損傷小、出血量少、住院時間短、恢復快、術后治愈率高等優點,值得臨床進一步推廣應用。

參考文獻:

[1]Solan MC,Carne A,Davies MS.Gastrocnemius shortening and heel pain[J].Foot and Ankle Clinics,2014,19(4):719-738.

[2]Lareau CR,Sawyer GA,Wang JH,et al.Plantar and medial heel pain:diagnosis and management[J].J Am Orthop Surg,2014,22(6):372-380.

[3]Sulliran J,Burns J,Adams R,et al.Plantar heel pain and foot loading during normal walking[J].Gait & Posture,2015,41(2):688-693.

[4]殷秀珍.康復醫學[M].北京:醫科大學出版社,2010:52.

[5]El Shazly O,El Beltagy A.Endoscopic plantar fascia release,calcaneal drilling and calcaneal spur removal for management of painful heel syndrome[J].Foot (Edinb),2010,20(4):121-125.

[6]Tu P,Bytomski JR.Diagnosis of heel pain[J].Am Fam Physician,2011,84(8):909-916.

[7]Van Linthoudt D,Gerster JC.Acute heel pain related to apatite deposition in the plantar fascia[J].Joint Bone Spine,2013,80(3):344-345.

[8]Amlang MH,Zwipp H.Tendinosis and ruptures of the Achilles tendon[J].Z Orthop Unfall,2012,150(1):99-118.

[9]Crawford F,Thomson CE.Interventions for treating plantar heel pain[J].Cochrane Database Syst Rev,2010,20(1):CD000416.

[10]陳文,朱國軍.關節鏡下切除痛性跟骨骨刺的臨床研究[J].海南醫學,2013,24(19):2842-2845.

[11]周雪峰,黃倩,劉洋.跟骨骨刺綜合征治療進展[J].實用中醫藥雜志,2012,28(4):324-326.

[12]Gladman DD,Abufayyah M,Salonen D,et al.Radiological characteristics of the calcaneal spurs in psoriatic arthritis[J].Clin Exp Rheumatol,2014,32(3):401-403.

[13]Heyd R,Tselis N,Ackermann H,et al.Radiation therapy for painful heel spurs:results of a prospective randomized study[J].Strahlenther Onkol,2007,183(1):3-9.

[14]Lee GP,Ogden JA,Cross GL.Effect of extracorporeal shock waves on calcaneal bone spurs[J].Foot Ankle Int,2003,24(12):927-930.

[15]Costantino C,Vulpiani MC,Romiti D,et al.Cryoultrasound therapy in the treatment of chronic plantar fasciitis with heel spurs.A randomized controlled clinical study[J].Eur J Phys Rehabil Med,2014,50(1):39-47.

文章編號:1008-5572(2016)07-0662-04

中圖分類號:R274.9

文獻標識碼:B

收稿日期:2015-11-05

作者簡介:董喆(1964- ),男,副主任醫師,延安大學附屬醫院骨科,716000。