SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折術中復位和固定體會

徐鋼,朱永,趙燕邦,宋長福

(1.沈陽市第十人民醫院骨科,遼寧 沈陽 110044;2.沈陽市第五人民醫院骨科,遼寧 沈陽 110023)

?

SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折術中復位和固定體會

徐鋼1,朱永1,趙燕邦1,宋長福2

(1.沈陽市第十人民醫院骨科,遼寧 沈陽110044;2.沈陽市第五人民醫院骨科,遼寧 沈陽110023)

摘要:目的探討SandersⅢ、Ⅳ型跟骨骨折術中復位和固定的體會。方法自2012年1月至2014年9月間收治的Sanders Ⅲ、Ⅳ型跟骨骨折15 例患者采用切開復位鋼板內固定治療,男12 例,女3 例;年齡20~60 歲,平均35.62 歲。左側6 例,右側9 例。采用切開復位,牽引,克氏針臨時固定,載距突螺釘固定,外側解剖鎖定鋼板內固定治療跟骨骨折。結果15 例患者B?hler角和Gissane角平均分別由術前的(7.30±14.40)°、(130.90±15.30)°,恢復至術后的(29.80±11.20)°、(120.50±11.20)°,術后1年平均分別為(28.20±10.30)°、(122.60±11.10)°。結論通過跟骨牽引恢復跟骨力線,解脫內側柱的嵌插,而內側柱的復位和固定為下一步跟骨關節面的復位提供了基礎和解剖標志。通過外側壁解剖鋼板對跟骨堅強骨質的固定,維持對跟骨良好復位,載距突螺釘進一步加強了固定的穩定性,從而為術后功能恢復奠定了結構基礎。

關鍵詞:跟骨;骨折;復位;固定

跟骨粉碎性骨折多為垂直暴力的高能量損傷所致,跟骨骨折導致跟骨長度縮短、寬度增加、高度降低,距下關節不平整,跟骨軸側向成角,跟骨結節關節角(B?hler角)減小、消失或反角,Gissane角縮小或增大,使足部正常的生物力學特性發生改變,導致多種并發癥的發生[1]。臨床研究證明,切開復位內固定術可獲得比保守治療更為優良的結果[2]。術中復位質量的好壞決定了關節面的平整和跟骨解剖功能的恢復,從而影響了手術的效果,而術中復位技術在這其中起了至關重要的作用[3]。我們自2012年1月至2014年9月間收治的Sanders Ⅲ、Ⅳ型跟骨骨折共計15 例患者采用切開復位鋼板內固定治療,獲得較好效果,現針對跟骨骨折術中復位和固定的體會報告如下。

1 資料與方法

1.1一般資料本組共15 例,男12 例,女3 例;年齡20~60 歲,平均35.62 歲。左側6 例,右側9 例。致傷原因:高處跌落傷11 例,車禍傷4 例。按Sanders分型:Ⅲ型10 例,Ⅳ型5 例。

1.2術前處置所有患者術前行X線檢查(包括側位、軸位X線片)和CT三維重建以明確跟骨壓縮的程度,了解跟骨距下關節面的完整性。患者入院后先行手法復位,防止增寬的跟骨對軟組織產生壓迫或刺激,進而避免繼發性血管痙攣及損傷,同時局部冰敷減輕骨折斷端出血,靜脈滴注甘露醇和激素等減輕局部腫脹,恢復或保護軟組織血供。第2天行石膏托固定制動消腫。傷后8~12 d,局部腫脹明顯減輕,軟組織皺紋出現時進行手術。

1.3手術方法硬膜外麻醉成功后,取側臥位。采用足外側“L”形切口,在骨膜下全層剝離皮瓣,緊貼骨表面向上至距下關節面,向前至跟骰關節面。從骨表面剝離軟組織,跟腓韌帶、腓骨長短肌、腓腸神經均包在軟組織瓣內,將克氏針固定在外踝、距骨及骰骨后,牽引保護軟組織瓣。牽引下恢復跟骨高度,牽引過程中先恢復跟骨的長度和高度,然后外翻糾正內翻畸形,雙手擠壓恢復跟骨寬度。由跟骨結節縱行向載距突方向打入1枚克氏針臨時固定,將跟骨外側骨塊掀起,撬起陷入跟骨體內后關節面,以載距突骨塊為基礎復位結節骨塊,以距骨為模板復位跟距后關節面,用克氏針暫時維持。C型臂透視了解跟骨復位情況,檢查骨折復位情況和距下關節面是否平整,通過跟骨外側鎖定鋼板向載距突打入1枚長螺釘,分別通過鋼板在后關節面下,跟骰關節后方和跟骨體打入螺釘固定。全層縫合切口,放置引流條,彈力繃帶包扎1周。

1.4術后處理術后按臨床用藥規范抗感染、消腫,并根據R.I.C.E原則(制動、冰敷、加壓包扎、抬高患肢)處理。術后24 h內拔除引流條。術后2~3周拆線。術后第2天起進行足趾屈伸功能鍛煉,拆線后開始進行以足母趾為中心的劃圈運動鍛煉距下關節。定期門診隨訪,常規攝患足正、斜位及跟骨軸位X線片以明確愈合情況。測量并記錄B?hler角、Gissane角,末次隨訪采用美國骨科足踝外科協會踝-后足評分標準對術后療效進行評估,該評分包括疼痛、功能、對線各方面,滿分為100分,其中90~100分為優,80~89分為良,70~79分為可,小于70分為差。

2 結 果

15 例患者隨訪至術后1年。B?hler角和Gissane角平均分別由術前的(7.30±14.40)°、(130.90±15.30)°,恢復至術后的(29.80±11.20)°、(120.50±11.20)°,術后1年平均分別為(28.20±10.30)°、(122.60±11.10)°。美國骨科足踝外科協會踝與后足評分為70~100分,其中優4 例,良9 例,可2 例,優良率為86.7%。1 例患者發生切口脂肪液化,皮膚部分壞死,經換藥后治愈。

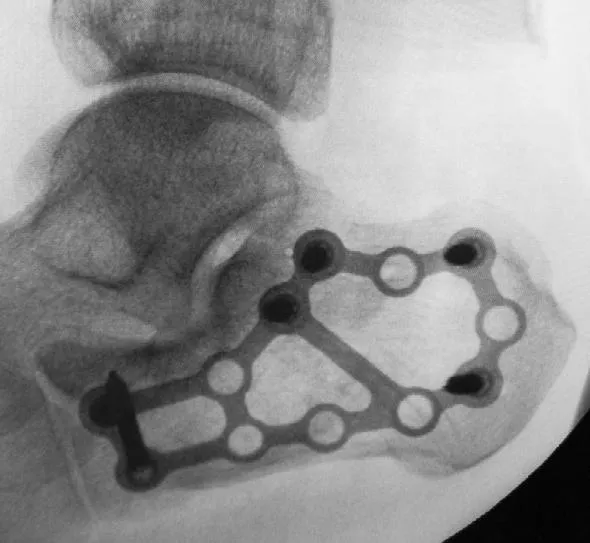

典型病例為一56 歲男性患者,高處墜落致傷,手術前后影像學資料見圖1~5。

圖1 術前跟骨側位X線片示距下關節面塌陷,B?hler角變小

圖2 術前CT示距下關節面碎裂,移位

圖3 術后跟骨側位X線片示關節面較為平整

圖4 術后跟骨軸位片示跟骨軸線恢復,載距突螺釘固定良好

圖5 術后1年跟骨側位X線片示骨折愈合,B?hler角恢復良好,關節面較為平整

3 討 論

跟骨骨折切開復位鋼板內固定的目的是準確對位,恢復關節面的平整,恢復B?hler角、Gissane角及跟骨的高度、長度及寬度,重建距下關節面和跟骰關節面及解剖對位關系[4],保證獲得充分的穩定,允許術后早期功能鍛煉。通過掌握手術適應證、把握手術時機及提高手術技巧,可提高臨床效果,減少并發癥的發生。手術時除要遵循無創技術外,爭取良好的復位和穩定的固定是提高療效的關鍵。

3.1牽引復位當垂直暴力作用于跟骨時,首先會造成跟骨關節面塌陷、翻轉導致丘部后關節面塌陷被擠入到骨松質中,造成塌陷性跟骨骨折,塌陷、粉碎的骨折塊外側壁向外突出,跟骨結節骨塊向上、向前移位,結果使跟骨高度和長度減小、寬度增加[5]。因此,復位過程中必須糾正內側壁嵌插及跟骨結節的外翻。研究表明在手術中不重視內側壁嵌插的解壓及跟骨結節的外翻,最終會導致內翻畸形。因此必須強調內側壁嵌插的徹底松解及內側柱力線的解剖復位[3]。

我們的體會是在術中應用穿過跟骨結節的4.5 mm斯氏針牽引復位,可以實現跟骨內外側的雙側牽引,力量比較均衡,能夠更好的解脫內側壁的嵌插,恢復跟骨的軸線和長度,同時防止應用Schantz針單側牽引造成內翻加重及拔針風險。只有充分恢復跟骨的長度,解脫內側壁嵌插,恢復跟骨力線,跟骨后關節面才有可能解剖復位。

臨床上對于先跟骨牽引恢復B?hler角還是先復位關節面再跟骨牽引恢復B?hler角尚無定論。根據垂直暴力作用于跟骨造成骨折的過程,手術復位順序應按照骨折形態變化的逆順序進行[6]。我們復位中發現先恢復跟骨后關節面骨塊,可能由于跟骨變短導致關節面難以達到解剖復位。而先行牽引可以恢復跟骨的長度及寬度,為跟骨后關節面的復位提供空間,使復位變的相對簡單。

3.2內側柱的穩定跟骨內側柱力線的維持可以保證后關節面、外側柱的穩定固定。有研究表明內側縱向螺釘對于內側柱維持穩定的重要性[7]。我們在牽引時將內側柱復位后臨時克氏針固定,保證了在復位及鋼板內固定過程中內側柱的穩定性,再通過外側鋼板固定使跟骨骨折相對穩定后,拔出臨時固定的克氏針。盡管研究表明縱向螺釘可以加強固定效果和提高內側柱的穩定性,但在我們的手術中因為存在與通過外側鋼板固定螺釘的干涉,故未采用。這主要由于本組病例中骨折較為粉碎,需要打入的固定及支撐螺釘較多,所以存在相互干擾的問題。本組病例中有2 例存在術中C型臂透視骨折復位良好,鋼板固定后跟骨內翻,究其原因考慮與跟骨內側柱不穩及鎖定鋼板塑形不佳有關。

3.3載距突螺釘固定研究表明只要距骨保持完整,無論跟骨發生什么樣的骨折,與載距突相連的骨折塊發生移位的可能性極小[8]。有載距突螺釘內固定跟骨的最大應力明顯小于無載距突螺釘內固定模型,說明有載距突螺釘時跟骨模型應力分散,符合生物力學要求[9]。而在臨床中跟骨外側壁易發生粉碎性骨折,但是可以通過跟骨外側鋼板塑形,通過鋼板的螺釘孔從外側壁向內上傾斜用1枚長的螺釘打入載距突,可使鋼板與載距突形成一個整體,給跟骨內外側壁螺釘提供了把持點,為維持后關節面的穩定提供足夠的強度,從而增強固定的穩定性。由于目前臨床大多應用鎖定鋼板固定,可能對正確打入載距突螺釘產生影響,我們的體會是通過對鋼板的剪裁及塑形大多均可順利實現,而鋼板的塑形應注意防止產生螺釘內聚,造成骨折內翻。

3.4外側鋼板固定在跟骨骨折中,跟骨后關節面骨折塊的復位及穩定固定至關重要,當內側柱復位及穩定后可以為復位標志,將粉碎的后關節面逐一復位,克氏針臨時固定,如果關節面粉碎移位較重,也可以距骨為模板復位關節面。跟骨有4個部分骨質最堅硬,這四個部分是后關節面下、載距突下、跟骰關節后方和跟骨體后方。最強的拉力通常來自最后方和最前方的螺釘,中間的螺釘應該朝向載距突以提高螺釘的把持力。在放置螺釘時必須注意跟骨周圍的解剖結構[10]。

正確而良好復位及骨折的穩定固定保證了跟骨骨折獲得良好愈合,對避免術后并發癥至關重要。通過跟骨牽引恢復跟骨力線,解脫內側柱的嵌插,而內側柱的復位和固定為下一步跟骨關節面的復位提供了基礎和解剖標志。通過外側壁解剖鋼板對跟骨的堅強固定,維持跟骨良好復位,載距突螺釘進一步加強了固定的穩定性,從而為術后功能恢復奠定了結構基礎。

參考文獻:

[1]俞光榮,燕曉宇.跟骨骨折治療方法的選擇[J].中華骨科雜志,2006,26(2):134-141.

[2]Buckley R,Togh S,McCormack R,et al.Operative compared with nonoperative treatment of displaced intra-articular calcaneal fractures:a prospective,randomized,controlled multicenter trial[J].J Bone Joint Surg(Am),2002,84(10):1733-1744.

[3]施忠民,顧文奇,梅國華,等.跟骨關節內骨折術后內翻畸形愈合的原因分析及防范要點[J].中華創傷骨科雜志,2014,16(12):1028-1032.

[4]陳濱,黎潤光,王鋼.跟骨骨折的手術治療策略及療效分析[J].中華創傷骨科雜志,2010,12(8):746-751.

[5]張鵬舉,郭巖鳳.鎖定鋼板治療Sanders Ⅲ、Ⅳ型跟骨骨折[J].中華創傷骨科雜志,2013,15(7):637-639.

[6]孫雪生,黃素芳,王朝亮,等.跟骨骨折撬撥順序復位與傳統術式的對比研究[J].中華創傷骨科雜志,2012,14(1):90-92.

[7]Wang CL,Chang GL,Tseng WC,et al.Strengthof internal fixation for calcaneal fractures[J].Clin Biomech(Bristol,Avon),1998,13(3):230-233.

[8]梅炯,俞光榮,朱輝,等.跟骨載距突的解剖特點及其臨床意義[J].中國臨床解剖學雜志,2002,20(l):9-11.

[9]郭宗慧,龐清江,劉江濤,等.載距突螺釘內固定治療SandersⅡ型跟骨骨折的生物力學研究[J].中華骨科雜志,2013,33(4):331-335.

[10]武勇.足踝部骨折[M].北京:人民衛生出版社,2009:165-203.

文章編號:1008-5572(2016)07-0650-04

中圖分類號:R683.42

文獻標識碼:B

收稿日期:2015-11-05

作者簡介:徐鋼(1972- ),男,副主任醫師,沈陽市第十人民醫院骨科,110044。