兒童住院“一床難求”,咋破?

◇ 文│本刊記者 楊光毅 圖│ 蘇思

兒童住院“一床難求”,咋破?

◇ 文│本刊記者 楊光毅 圖│ 蘇思

2016年3月26日,重慶醫科大學附屬兒童醫院,小朋友正在輸液。

2016年3月1日,《重慶市推進供給側結構性改革工作方案》正式發布。意料之中的是,在“補強基礎設施和民生領域短板”所策劃的三大工程包中,屈謙和李秋這兩位醫衛工作者,都留意到了“醫療事業工程包”。

屈謙是重慶市衛計委主任,李秋則是重慶醫科大學附屬兒童醫院副院長,前者是全國政協委員,后者為全國人大代表。

同樣意料之中:2016年全國兩會期間,屈謙和李秋都曾就兒童醫療發表自己的觀點。核心內容是,在供給側結構性改革大背景下,補齊兒童醫療短板,增加有效供給。

最新統計顯示,目前我國有兒童醫院99所,設置兒科的醫療機構3.595萬個,醫療機構兒科執業(助理)醫生數約為11.8萬人。算下來,中國每千名0-14歲兒童兒科執業(助理)醫生0.53人,與發達國家的0.85-1.3名相比,還存在較大差距。

“兒童住院一床難求。”2016年3月10日,在京參加十二屆全國人大四次會議的李秋如此描述。

在供給側結構性改革背景下,兒童住院“一床難求”的局面,面臨如何有效破局。

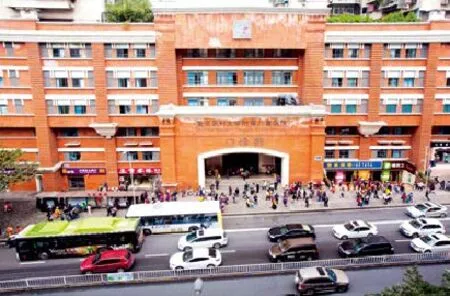

2016年3月26日,重慶醫科大學附屬兒童醫院外景。

現象:數字背后的供需失衡

2016年元旦起,全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策。這意味著,全面兩孩時代開啟。

這對增加兒童醫療的有效供給,提出了更高要求。而且,面臨破局的也并非僅僅是重慶。

也許并非巧合,2016年3月3日,京城媒體報道了北京兒童醫院內分泌遺傳代謝中心主任鞏純秀忙碌的一天:3 月2日早上8點左右,北京兒童醫院門診樓前已經門庭若市,鞏純秀從查房開啟自己一天的工作;她9點開始看門診,到12點50分,已看了27個病人,中途無任何休息;到19點58分,鞏純秀當天的第72位患者離開診室。

算下來,鞏純秀這一天平均約8分鐘就要接待一名患者。

李秋感同身受:“兒童醫院兒科醫生非法定工作時間看病,占到了56%。我自己看門診,有時候每天上午要看四五十個患者。”

由于兒科疾病特征及部分家長為了不至于請假帶孩子看病,所以很多兒科病人就診時間放在了節假日、周末及夜間,兒科醫師超負荷工作、延時工作狀況非常普遍。根據李秋掌握的數據,近期的統計顯示,我國每個兒科醫師接診人次是其他醫生的2.4倍。

“根據我的了解,在重慶,其實兒科醫生不缺,缺的是相關專業技術人才。”李秋說,兒科的專業技術人員如放射、超聲、檢驗、麻醉等缺口很大,兒科專科護士也存在很大缺口。

這導致了兒童醫療供需的失衡。閑聊中,李秋無意中說到一起個別事件:早就到下班時間了,焦急的家長非要醫生給自己孩子看了再走,堵著不讓醫生下班。

李秋說:“家長的心情可以理解,所以,我們也一直在努力想辦法。”

原因:“不足”加上“不均”導致

某種意義上說,兒童住院“一床難求”,最直接的表面原因就是供需失衡。

李秋認為,兒科醫療人力資源不足,是兒童住院“一床難求”、門診量大、醫生超負荷工作的一大原因。據2016年3月10日出版的《瞭望東方》周刊披露,全面放開兩孩政策出臺后,兒科醫生短缺的矛盾可能進一步加劇。

但這并不是全部。

那么,兒童住院“一床難求”深層次的原因在哪?李秋說,兒科臨床醫療技術資源分布不均衡、能力不均勻、設備設施配備不完善等也是很重要的原因。她介紹,目前我國兒科醫療資源區域、城鄉分布不均衡,農村、鄉鎮基本沒有兒童專科醫師配置,區縣醫院的兒科醫療服務能力較弱,只能診治部分常見病和非急重癥。兒科診療器械藥品配置不足,部分綜合醫院兒科的檢查依賴于成人設備,不能滿足兒科需要。

“在這種情況下,本來可以就近在區縣診療的患兒,都往主城區送;本來在綜合醫院兒科也可以診療的患兒,都往兒童專科醫院送。”李秋說,這又形成了區域上的供需失衡,以及綜合醫院兒科與兒童醫院接診患兒數量的失衡。

2016年3月26日,重慶醫科大學附屬兒童醫院門診部,一位家長抱著孩子在診室外等待。

2016年3月26日,重慶醫科大學附屬兒童醫院門診部,一位家長抱著孩子走出診室,診室的門口排滿了帶著孩子等待診斷的家長。

2016年3月26日下午,重慶醫科大學附屬兒童醫院門診部,患兒家長排隊掛號。

藥方:創造條件實施分級診療

是不是簡單地擴大兒童醫院的規模,就可以增加有效供給、解決兒童住院“一床難求”的困局?

李秋并不這樣認為。“兒童醫院不能過度膨脹。”從供給側結構性改革考慮,她認為盲目的擴張可能導致的是另一種過剩,或者用優勢資源診療普通病種。

但凡談到兒童醫療的供需問題,李秋總無一例外要強調她的觀點,即“分級診療”,按照患兒疾病的輕、重、緩、急及治療的難易程度進行分級,不同級別的醫療機構承擔不同疾病的治療,各有所長,逐步實現專業化。將大中型醫院承擔的一般門診、康復和護理等,分流到基層醫療機構,形成“小病在基層、大病到醫院、康復回基層”的新格局。“比如說在我們重慶,可以根據患兒的實際情況,就近在鄉鎮、區縣衛生醫療機構就診;能在綜合醫院兒科就診的,不一定都要往兒童醫院送。”李秋說。

她非常清醒,至少在重慶,如果分級診療做得好,現有的兒童醫院規模和水平完全能滿足需求,但前提是基層醫療機構的能力要提高,要把人才留在基層,這樣就可以把兒童醫院留給重癥和疑難雜癥患者。

分級診療有賴于醫療資源軟件和硬件的均衡配置。李秋認為,這就需要補充基層兒科醫生數量,尤其是提高兒科醫生的診治能力。

要實現這一點,李秋認為需要在統籌規劃基礎上,根據不同需要分層次在大學設立兒科系,加大兒科醫學學生的源頭培養。“比如專科學生培養,主要針對鄉鎮社區;本科生培養,主要針對區縣;研究生培養主要針對區縣和三甲醫院。至于博士生培養,則是針對城市三甲醫院和綜合性兒童醫院,以及教學醫院。”李秋說,這樣就可以很好地配置資源。

李秋說,除了培養,加大對兒科醫生及專技人員的“培訓”,加速提升兒科醫生隊伍的服務功能,也能通過“挖潛”增加有效供給,緩解“兒科醫生荒”。

Children in the hospital: Hard to Find a bed ,What should We do?