凡人皆有匠心

◇ 文│本刊記者 李仕羽 圖│霍智偉

凡人皆有匠心

◇ 文│本刊記者 李仕羽 圖│霍智偉

利用機器加工產(chǎn)品

初進(jìn)造物空間,沒有想象中熱火朝天的活動場景,也不見熙熙攘攘的人群,這只是如同任何一間有溫度有情懷的木工作坊,安靜中木鋸聲有節(jié)奏地響起,夾雜著間或的敲打和木塊鉚合的吱呀聲,猶如一曲溫情的律動。

每天清晨,第一個抵達(dá)的學(xué)徒打開大門,會看見一縷陽光透過天窗,散射進(jìn)工棚,而此時那到處散落著的經(jīng)歷了歲月風(fēng)霜的木頭,便被鍍上一層神秘的光澤。

蔡亞銳的造物空間即誕生于此。

雖然成立時間不到一年,但這間木工老作坊已在黃桷坪的鐵軌邊經(jīng)歷了數(shù)十載風(fēng)風(fēng)雨雨。

2013年底,由于父親病逝,蔡亞銳繼承下了這個曾經(jīng)專門生產(chǎn)文玩底座的工坊。剛接手時,作為一家激光設(shè)備企業(yè)的負(fù)責(zé)人,工坊對于忙碌的蔡亞銳來說,猶如一個燙手山芋。“自己根本沒時間打理,即使有些想法也難以實現(xiàn),甩手不管又會產(chǎn)生無謂的損失,最困難的時候甚至想到轉(zhuǎn)手出去。”

手工修飾產(chǎn)品

但彼時,恰逢蔡亞銳被冠以“父親”頭銜,另一個志同道合的合伙人王成剛也在身邊出現(xiàn),蔡亞銳最終決定把木匠鋪保留下來,“我想給孩子一個可以自己動手創(chuàng)造,以及陪伴他成長的地方。”

從年薪不菲的機械設(shè)備經(jīng)理人回歸原始的手工木匠,蔡亞銳或許并沒有過多猶豫,但無疑他并不滿足于作坊的現(xiàn)狀,“父親是一個傳統(tǒng)的木匠,從他手上流轉(zhuǎn)出了許多精美的作品,但這并不是我想要的,我想做一些改變。”

小時候,蔡亞銳便熱衷于給身邊的小伙伴做玩具,泥巴、石頭、木塊都是他最愛的材料。上了中學(xué),蔡亞銳愛上了拆卸組裝家中各種物件,小到桌椅玩具,大到電視冰箱,鄰居家的東西壞了,也多由蔡亞銳去修理。如今,蔡亞銳決定更進(jìn)一步,把作坊打造為實現(xiàn)心中那些奇思妙想的空間。

造物空間遠(yuǎn)非蔡亞銳自身的“造物實驗”,這里聚攏了一群“跨界者”。“理想中的造物空間,相當(dāng)于一個木工愛好者的線下交流平臺。在這里,來自各行各業(yè)的人都可以‘跨界’到木工,互相探討、交流、學(xué)習(xí)、交易,探究不同木藝門類的技藝、技巧,交流木工制作的審美情趣,通過思維的碰撞,互為助益。”

就這樣,六張木桌拼組成一個大操作臺,臺鉗、雕刻刀、銼刀、鉛筆、木槌,每桌一套、一字排開;后院的工棚依舊被保留,那里如今成為作坊的實驗室與產(chǎn)品開發(fā)室;成捆的新老木料依舊次第堆放,年輪間散發(fā)著歲月的氣息。而當(dāng)記載著無數(shù)昔日榮光的燙金招牌被撤下,代表新生的鏤空“造物”二字立起,2015年10月,造物空間正式成立。

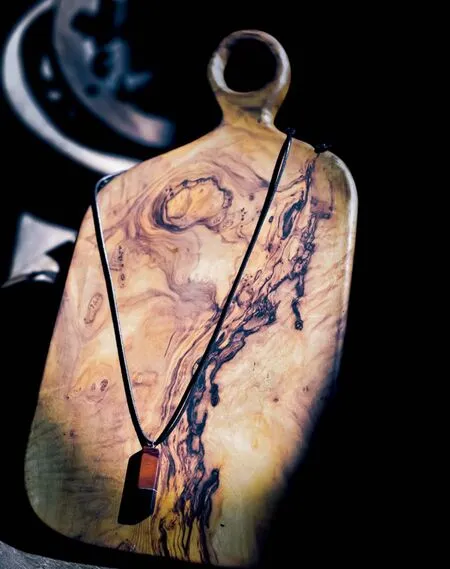

相較于國內(nèi)其他類似體驗式木工作坊,造物空間無疑是一個另類。“我們并不直接開設(shè)木工課程,也不滿足于兜售木工藝制品。”更多的時候,蔡亞銳選擇讓不同圈層的木工愛好者帶著自己的創(chuàng)意與想法而來,無論是一件造型奇特的家裝擺設(shè),抑或一串花樣繁復(fù)的木制首飾,甚至一只簡單的木勺,只要在工藝允許范圍內(nèi),造物空間便會為“造物者”提供一切專業(yè)設(shè)備和技術(shù)指導(dǎo)支撐。

“在造物空間,我見識了很多驚人的創(chuàng)意和驚艷的作品,很難想象他們出自非專業(yè)人士之手。”但更多的,卻是普通人稀奇古怪、萬千不一的想法,“我們甚至建立了一本‘奇葩錄’,專門用來記錄那些令人百思不得其解的創(chuàng)作。”雖然有些調(diào)侃的意味,但在蔡亞銳看來,這正是造物空間最看重的理念之一——包容任何形式的美。

如今,雖偏居黃桷一隅,造物空間已然成為重慶一個小小的“跨界圈”。這里的造訪者,有忙碌的都市白領(lǐng),有理性的IT精英,更有思想天馬行空的文藝大咖,喧囂與寂默,靈動與沉靜,形形色色的人群匯聚在造物空間,只為把自己的“造物夢”付諸于手,“從哲學(xué)上來說,造物是人類最純粹的本性,每個人都會有匠心。”

蔡亞銳拿出一盞烏木切片燈,跟我們一起分享。節(jié)能燈套上一個烏木燈罩,木質(zhì)的古樸溫潤中融合了硬朗凌厲的現(xiàn)代感。“用自己雙手做的東西生命力更持久。”如今,木頭的顏色不斷加深,光澤顯現(xiàn)。“好像一直在生長。”蔡亞銳希望人們不管從事何種行業(yè),都能有這樣一種重拾動手能力、親手感受創(chuàng)作的需求,感受木頭里的“情感和溫度”。

今年三月底,造物空間與“縉云小住”的合作項目已經(jīng)上線,在云和風(fēng)的彼端,開啟另一場“造物”的旅程。

以物載德,以器名志。這幅字掛在蔡亞銳的工作臺前,已經(jīng)有些年頭。

從冰冷的機械設(shè)備到帶上溫度、圓轉(zhuǎn)如意的木銼,或許對于蔡亞銳來說,這并不是簡單的“跨界”兩字足以概括,而更多地產(chǎn)生關(guān)聯(lián)于信念、理想以及生命的含義。

Everybody has a heart to be a Carpender

加工區(qū)墻上的裝飾品

木戒

純手工戒指