中西醫結合治療小兒毛細支氣管炎臨床療效觀察

郭燕華

?

【中西醫結合】

中西醫結合治療小兒毛細支氣管炎臨床療效觀察

郭燕華

山西省太原市婦幼保健院急救醫學科(太原 030012)

摘要:目的探討瀉白散加減佐治小兒毛細支氣管炎的臨床療效。方法將2012年12月-2014年6月我院毛細支氣管炎患兒112例隨機分為2組,治療組55例,觀察組57例。兩組均采用常規西醫治療方法,治療組予口服瀉白散加減治療。觀察2組治療1、3、5天后,咳嗽、痰壅、氣促、肺部聽診的評分及綜合評分變化,腹瀉、食欲不振、睡眠改善的持續時間。結果治療組治療1、3、5天,咳嗽、氣促的有效率均優于對照組(P<0.05)。治療1天痰壅及肺部聽診的有效率兩組無明顯差異(P>0.05),治療3天、5天治療組有效率及縮短上述表現持續時間均優于對照組(P<0.05)。治療5天后呼吸道癥狀、體征治愈的有效率及腹瀉、食欲不振、睡眠改善的持續時間治療組高于對照組。結論瀉白散加減佐治小兒毛細支氣管炎起效快、療程短,值得推廣。

關鍵詞:瀉白散加減;毛細支氣管炎;小兒

毛細支氣管炎多見于2歲以內的小兒。病因由呼吸道合胞病毒引起,副流感病毒、鼻病毒、人類偏肺病毒、某些腺病毒及肺炎支原體也可引起[1],是兒科常見急癥。主要表現為:發病初期即出現發作性喘憋,有明顯支氣管阻塞現象,至今尚無特效治療。我院2012年12月—2014年6月,55例2歲以下小兒口服瀉白散加減佐治毛細支氣管炎,取得較好的療效,現總結如下。

1 資料和方法

1.1一般資料112例隨機分為2組,治療組55例,對照組57例。治療組男26例,女19例;對照組男27例,女20例。兩組年齡均為6月~2歲,全部病例均為西醫治療5天,仍有主要癥狀體征:咳嗽、痰壅、氣促、肺部聽診可聞及中小水泡音及喘鳴音。并發腹瀉62例,治療組30例,對照組32例;食欲不振46例,治療組23例,對照組23例;睡眠不安28例,治療組14例,對照組14例。兩組患者性別、年齡、病程及次要癥狀等方面比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2病例選擇入選標準年齡6月~12歲,男女不限,符合《實用兒科學》制定的小兒毛細支氣管炎的診斷標準。均為西醫治療5天,仍有主要癥狀體征:咳嗽、痰壅、氣促、肺部聽診可聞及中小水泡音及喘鳴音;次要癥狀:腹瀉、食欲不振、睡眠不安等。排除標準:年齡不符合要求;存在并發癥:呼吸衰竭、心力衰竭;有以下并存癥:先天性心臟病、結核感染、支氣管肺發育不良、支氣管異物、嬰幼兒哮喘及喘息性支氣管炎等。

1.3方法臨床用藥:兩組均給予相同的西醫治療,包括吸氧,霧化吸入布地奈德、復方異丙托溴銨等平喘止咳。喘憋患者予琥珀酸氫化可的松靜點,鹽酸氨溴索化痰,及病原學治療。病毒感染者給予利巴韋林、細菌感染者予抗生素,支原體感染者予大環內酯類藥物抗支原體治療。在上述治療5天后仍有咳嗽、痰壅、氣促、肺部聽診可聞及中小水泡音及喘鳴音等癥狀體征者納入本觀察。治療組服用瀉白散加減,具有瀉肺清熱、止咳化痰、健脾利濕等作用。基本方:桑白皮8 g,地骨皮6 g,山藥10 g,甘草6 g,炙麻黃3 g,地龍3 g,烏梅6 g,木香1 g,藿香3 g,茯苓10 g,生姜2片;并發腹瀉者加葛根8 g,黃連1 g,川椒2 g,喉痰鳴加姜半夏3 g;食欲不振加焦山楂8 g,雞內金8 g;睡眠不安加燈心草1 g。每日1劑。中藥煎至60~80ml少量多次服用。體重在12kg以上者服用1劑,體重在12kg以下者服用五分之四量。

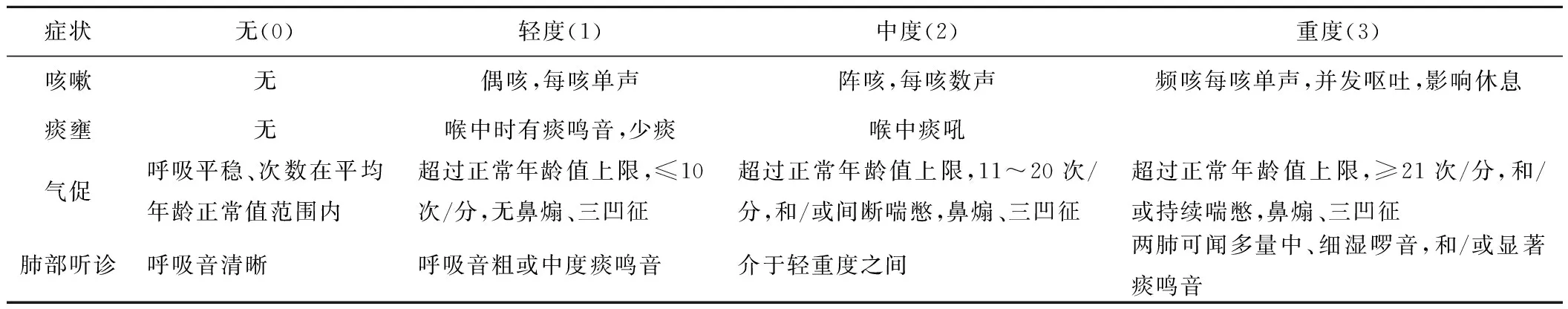

1.4臨床觀察內容和評價指標呼吸道癥狀評分:將治療1、3、5天后主要的癥狀體征記錄在設計好的表格上,評分標準見表1,次要癥狀腹瀉、食欲不振、睡眠不安記錄持續時間。

1.5療效評估標準(1)單個癥狀療效評估 臨床控制:癥狀輕度或消失;顯效:癥狀由3分轉1分或由2分轉0分;好轉:癥狀由2分轉1分或由1分轉0分;無效:癥狀無好轉或加重。有效率=(臨床控制例數+顯效例數)÷總病例數×100%。(2)單個癥狀持續時間:癥狀由3、2、1分轉0分所持續的時間,并作為完全數據處理。若治療5天后癥狀評分為0,則癥狀持續時間為5天。(3)癥狀總積分改善百分率:臨床癥狀綜合改善率=(治療前各單項分值總和-治療后各單項分值總和)÷治療前各單項分值總和×100%。痊愈:服藥后癥狀積分改善百分率≥75%;顯效:服藥后癥狀積分改善百分率≥50%,<75%;進步:服藥后癥狀積分改善百分率≥25%,<50%;無效:服藥后癥狀積分改善百分率<25%。

表1 主要癥狀體征評分方法

2 結果

2.1兩組治療前呼吸道癥狀評分分析兩組呼吸道癥狀評分:咳嗽,治療組(2.4±0.6),對照組(2.2±0.7);痰壅,治療組(1.8±0.8),對照組(177±0.66);氣促,治療組(1.7±0.7),對照組(1.6±0.6);肺部聽診,治療組(2.0±0.8),對照組(2.0±0.6);兩組評分比較無顯著性差異,P>0.05。

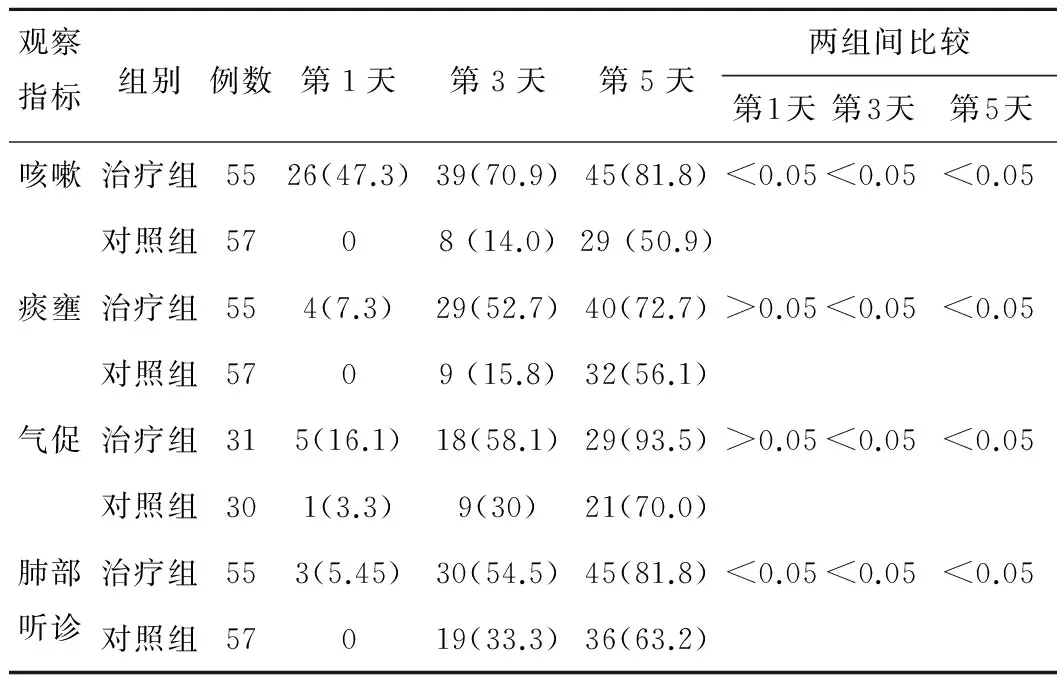

2.2兩組治療1、3、5天后癥狀體征療效比較治療組治療1、3、5天咳嗽癥狀的有效率分別為47.3%、70.9%、81.8%,對照組0%、14.0%、50.9%;痰壅的有效率分別為7.3%、52.7%、72.7%,對照組0%、15.8%、56.1%;治療組氣促緩解的的有效率分別為16.1%、58.1%、93.5%,對照組3.3%、30%、70%;治療組在肺部聽診的有效率分別為5.45%、54.5%、45%,對照組0%、33.3%、63.2%;兩組在治療第1、3、5天后對咳嗽、氣促的療效及治療3、5天后對痰壅、肺部聽診的療效均有顯著差異P<0.05;治療第1天后對痰壅、肺部聽診的療效為無顯著差異P>0.05。見表2。

表2 兩組治療第1、3、5天療效比較 (例,%)

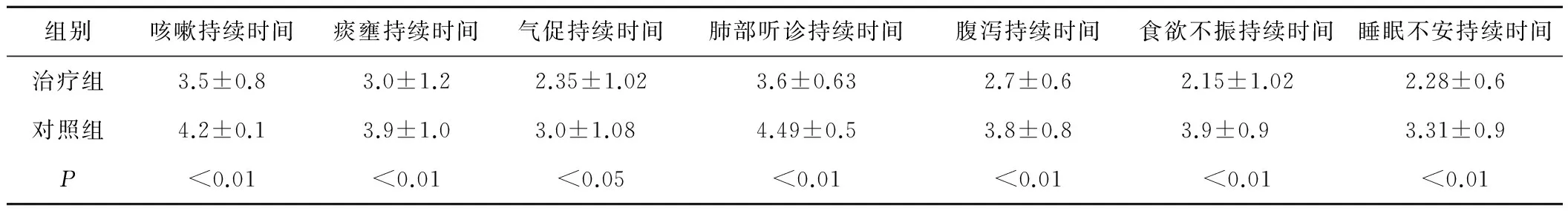

2.3呼吸道主要癥狀、體征持續時間及次要癥狀持續時間治療組咳嗽、痰壅、氣促、肺部聽診等癥狀持續時間及腹瀉、食欲不振、睡眠不安等次要癥狀持續時間明顯短于對照組,經統計學檢驗有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 呼吸道主要癥狀、體征持續時間及次要癥狀持續時間

2.4主要癥狀體征總分分析治療組治療5天后呼吸道癥狀、體征總有效率為92.7%,對照組治療5天后呼吸道癥狀總有效率為75.4%,治療組有效率明顯高于對照組,經統計學檢驗有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

毛細支氣管炎是嬰幼兒常見的下呼吸道感染性疾病,其主要由呼吸道合胞病毒引起。臨床表現為持續性咳嗽經常性呼吸困難及嚴重的呼吸及心力衰竭等癥狀,治療過程比較緩慢,給患兒帶來極大痛苦[2]。目前西醫治療以病原學及對癥支持治療為主,喘憋重其他治療不能控制者,輔以靜點適量糖皮質激素。治療過程中由于疾病影響、抗生素及激素的使用、嬰幼兒自身機能不足,常出現腹瀉、食欲不振等伴發癥狀,不利于疾病快速治愈。恢復期嬰幼兒由于疾病期間體能消耗、自身呼吸道纖毛細胞損傷恢復慢,喉痰壅持續時間長。因此筆者從中醫方面尋求有效治療方法,中藥藥性比較溫和而且大多數是一些植物,可以在很大的程度上減少對患兒的傷害,又可帶來一定的治療效果[3],不僅擴大治療途徑,而且臨床證實取得可喜療效,值得推廣。

毛細支氣管炎中醫學屬肺炎喘嗽范疇。發病為2歲以內的小兒感受風邪或從口鼻而人,侵犯肺衛,肺氣失宣,清肅之令不行,即出現肺炎喘嗽。因脾胃薄弱又易內傷乳食,導致脾胃運化功能失調而泄瀉。“脾為生痰之源,肺為儲痰之器”,因此疾病后期喉中痰鳴消失慢,病在肺與脾密切相關。小兒素體“稚陽未抗,稚陰未長”,體質功能較脆弱,筆者應用中醫藥辨證治療。方中地骨皮瀉肺中伏火,養陰退熱;桑白皮清熱瀉肺,與炙麻黃與烏梅相伍有降有宣,瀉中有收,共達平喘止咳之效。木香、藿香芳香化濕,行氣醒脾;山藥補脾益脾;茯苓健脾利濕,法半夏除濕化痰,濕去脾旺,痰無由生;甘草調合諸藥。諸藥相伍甘寒清潤,清熱不傷陰,寒涼不礙胃,使肺熱得清,肅降有權,脾得健運,喘咳自止。治療中并發腹瀉患兒加葛根、黃連以升陽生津,燥濕止瀉;食欲不振佐焦山楂、雞內金運脾消食;睡眠不安加燈心草清心除煩。現代藥理學研究證明,桑白皮、地骨皮、烏梅、藿香有抗病原微生物作用;炙麻黃、地龍、木香可擴張支氣管平滑肌,緩解支氣管痙攣;薏苡仁、半夏、甘草有鎮咳祛痰及糖皮質激素樣作用;烏梅、山藥、茯苓能增強機體免疫力。

參考文獻

[1]王衛平.兒科學[M]. 北京:人民衛生出版社, 2014:269-270.

[2]胡義德,馮敏,王莊軍. 中西醫結合治療小兒毛支36例療效觀察[J].中醫兒科雜志 2012,3(25):13-19.

[3]曹朝暉.布地奈德聯合特步他林霧化吸入治療小兒毛細支氣管炎的療效觀察[J]. 中外醫療期刊,2013,1(21):13-19.

doi:10.3969/j.issn.1003-8914.2016.02.050

文章編號:1003-8914(2016)-02-0254-03

收稿日期:(本文校對:董曉莉2015-01-17)