基于“5E教學模式”的“血細胞計數板的使用”的實驗教學設計

羅穎茹

(廣東省中山市中山紀念中學 528454)

本節課堂的實驗設計是基于人教版高中生物學教材(必修3)第4章第2節安排的“探究培養液中酵母菌種群數量的變化”實驗進行的。這個實驗的常規做法是現在教室中完成理論部分和實驗設計部分的探索,然后到實驗室完成實驗。一般需要1.5個課時完成理論講解和動手操作,而本設計探索嘗試只花1個課時在實驗室里完成,且對這個實驗的一些問題都能做一定的探究。實驗教學設計是依據“5E教學模式”進行[1],思考如何在實施各個環節時做到環環相扣,實現不同的教學目標,提高教學質量。

1 引入

學生進入實驗室都會被實驗工具所吸引,所以第一步就是讓學生看。血細胞計數板是這節課要用的新工具,與其禁止學生動手,還不如滿足他們的好奇心。在教師的引導下,先觀察這個新工具。教師以問題串的方式引導學生觀察凹槽的數量分布以及兩個計數室的分布,為稍后的顯微鏡操作做準備。

2 探究

學生由于還沒有使用顯微鏡,還不能觀察到計數室中的方格,教師可用幾張圖片加以說明,先讓學生從9個大格中辨認出計數室,再放大計數室看25個中格,此后放大看1個中格中16個小格,讓學生形成1個計數室即1個大格=16個小格×25個中格=400小格,并介紹邊長、深度、體積。接著,讓學生思考討論完成計算公式的推導。

3 精致

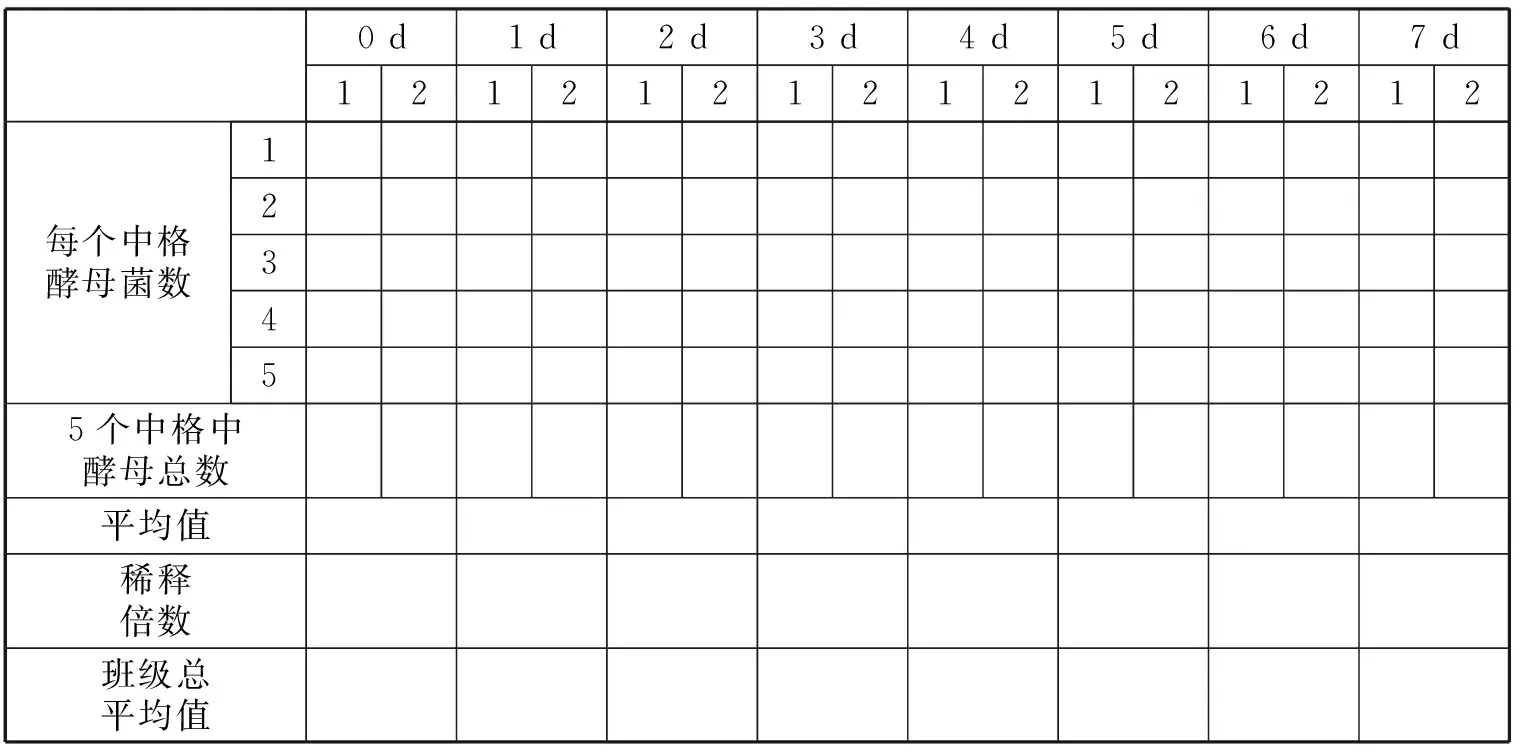

以設計記錄表1中的問題串為抓手,解決教材中探究前討論的7個問題,并進行一步深化。

表1 探究培養液中酵母菌種群數量的變化實驗記錄表格

7個問題是:①怎樣進行酵母菌的計數?②吸取培養液計數前,要將試管震蕩幾次,為什么?③本探究需要設置對照嗎?請說明理由。④需要做重復實驗嗎? ⑤怎樣記錄結果?記錄表怎樣設計?⑥如果一個小方格內酵母菌過多,難以數清,應采取怎樣的措施?⑦對于壓在小方格界線上的酵母菌,應當怎樣計數? 師生共同討論,得出相關結論。

4 學生實驗

運用PPT,呈現在顯微鏡看到的一幅酵母菌圖片。圖片呈現的是模擬酵母菌在計數板的分布,讓學生練習如何進行數數,回顧記上不計下、記左不計右這一原則。然后以流程圖的形式展示實驗步驟,并引導學生思考教學中的細節問題,如材料無色透明下光線的強度應該如何調節?用哪種工具調節?物鏡的倍數等問題,特別要引起學生注意調節光線明暗是能否看到計數板上計數室的一個關鍵技術問題。最后,讓學生動手實驗,教師巡視,對學生在動手實驗過程中出現的問題作及時反饋和討論。

5 評估

在推導血細胞計數板的計算公式時,安排一位學生在黑板上書寫公式,并作解釋。通過交流,指出一些細節問題,最后歸納出計算公式。在完成討論題目后,再以解讀表格來檢驗學生是否已經了解。從實驗記錄表來看,絕大部分學生都完成了兩個計數室的記錄,并在課堂上作了簡單的交流。