淺析西藏甲瑪銅多金屬礦床的成礦分析

■李濤 常華青 楊偉毅(青海省第四地質礦產勘查院青海西寧810029)

淺析西藏甲瑪銅多金屬礦床的成礦分析

■李濤 常華青 楊偉毅

(青海省第四地質礦產勘查院青海西寧810029)

近年來,西藏地區尤其是西藏甲瑪銅多金屬礦的礦產開采得到采礦隊伍的研究。到目前為止探明的夕卡巖型礦體中銅、銀、金、鉛、鉬、鋅儲量均達到大型規模以上。在本文研究中向簡要分析西藏甲瑪銅多金屬礦的成礦地質背景,并根據相關研究文獻及本人多年考察資料整理分析甲瑪銅多金屬礦成礦因素,并在此基礎上構建甲瑪銅多金屬礦找礦模型。

甲瑪銅多金屬礦 成礦因素 找礦模型

1 甲瑪銅多金屬礦床成礦地質背景

西藏地區地質結構比較復雜,整體上由北向南依次分布四個不同的次級構造單元,即:班戈(早燕山期陸緣巖漿弧)——措勤(晚燕山期弧后盆地)——念青唐古拉斷隆——岡底斯晚燕山(早喜馬拉雅期陸緣巖漿弧)[1]。本文研究中選取的甲瑪銅多金屬礦主要位于西藏岡底斯·念青唐古拉板塊的中段偏北部地區。相關礦區勘查文獻報道,甲瑪銅多金屬礦中主要的礦體為夕卡巖型的銅多金屬礦體以及角巖型的銅鉬礦體。夕卡巖型的銅多金屬礦體主要處于出露地層,一般集中在白堊統林布宗組(K1l)砂板巖、角巖以及上侏羅統多底溝組(J3d)灰巖、大理巖底板位置;而角巖型的銅鉬礦體則主要位于林布宗組角巖層,而在少量的崗斑巖脈也有銅鉬礦化現象。

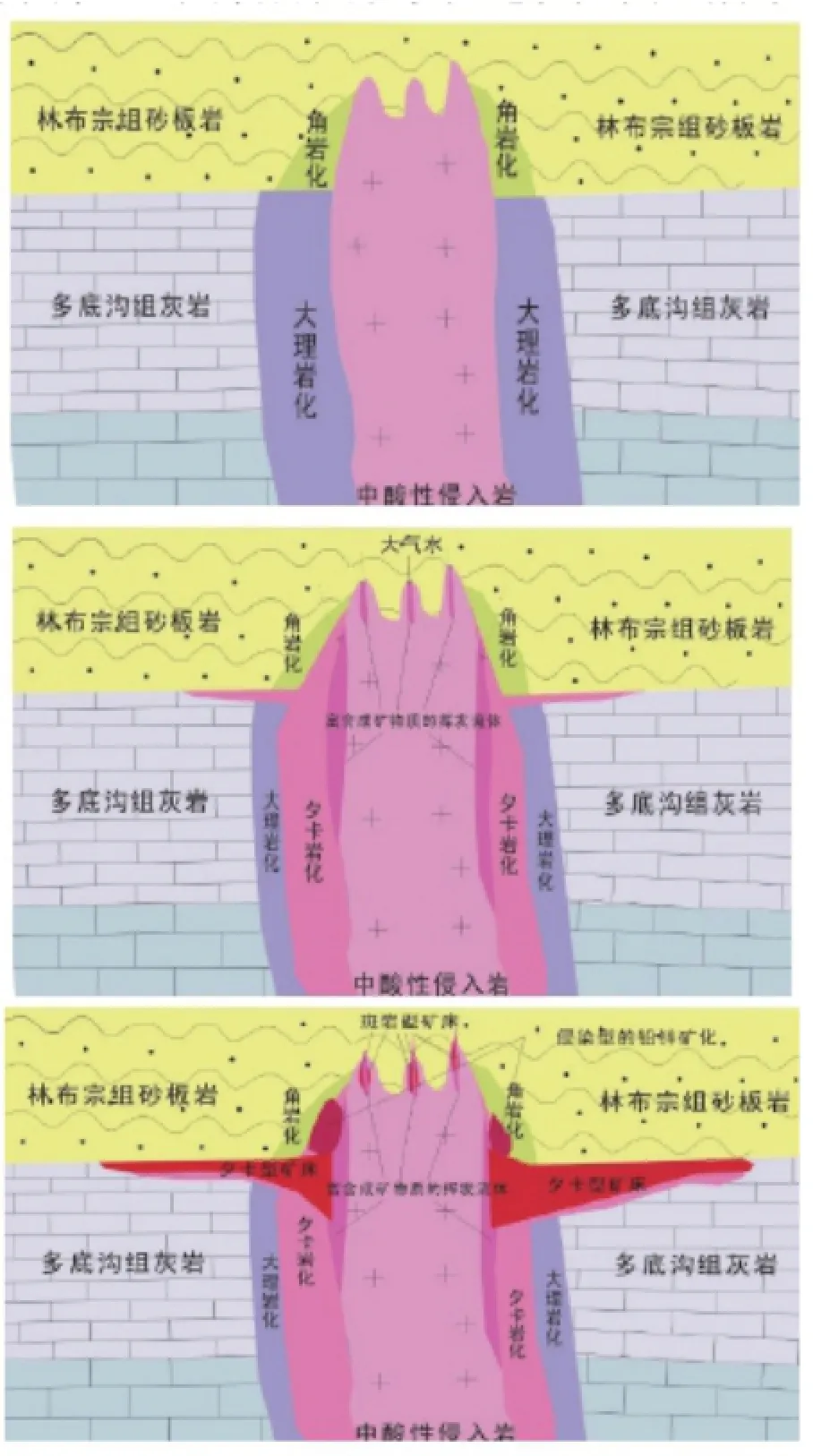

圖1 甲瑪銅多金屬礦床的成礦過程

2 甲瑪銅多金屬礦區成礦分析

西藏的甲瑪銅多金屬礦是在多個地質板塊相互撞擊下形成的伸延結構,在較厚的地殼下部或者上地幔的局部熔融花崗巖漿經不同走向的斷裂通道上侵,在這個過程中在花崗巖的巖漿頂部、內外接觸地帶變形成了一個細脈浸染型的礦化斑巖型礦床,而從巖漿活動的中心地帶向外逐漸外延過程中含有礦氣液,沿著多底溝組、林步宗組接觸地帶或者經巖體外接觸地帶而進入,當和多底溝組中的中厚層灰巖接觸之后,便形成了矽卡巖及銅多金屬礦床。(礦床成礦形象化進程如圖1所示)

通過對礦區的熱液蝕變特征、侵入體類型、礦石組構及相關礦元素進行系統分析,可以確定西藏甲瑪銅多金屬礦床中的礦石類型主要來自于矽卡巖中銅多金屬礦體,整個礦體屬于矽卡巖型、角巖型、斑巖型礦床,礦床的成礦可能與矽卡巖后熱液期有密切關聯性。

3 西藏甲瑪銅多金屬礦找礦模型分析

(1)礦床地質特征。在下白堊統林布宗組(K1l)中主要是以泥質板巖為主,巖層主要為主夾、石英砂巖,而在其底部呈現出明顯的巖石角巖化,其屬于礦體的頂板,而礦體的底板則為上侏羅統多底溝組(J3d)中的夾碎屑灰巖或者結晶灰巖,而礦體中主要成分夕卡巖型礦體主要產于多底溝組的夕卡巖,形態主要以層狀或者次層狀為主(也可稱之為:隱伏一半隱伏),主要分布在多底溝組、林布宗組的層間構建帶矽卡巖之中,且受到地層層位的嚴格控制,整體形態呈上陡下緩狀;角巖型的鉑(銅)礦則主要位于夕卡巖型的礦體頂板角巖中,形態主要以層狀或者厚板狀為主;鉑(銅)礦體主要位于斑巖型的花崗巖體之中。在整個礦區的地表花崗巖斑巖主要經巖脈出產生的,但是絹英巖化、角巖化中的蝕變層狀礦體仍然可以廣泛發生在林布宗組北側,同時在角巖型、斑巖型中廣泛分布有銅、鉑礦體。西藏甲瑪銅多金屬礦區主要呈“三位一體”的礦化特征,而引起西藏甲瑪銅多金屬礦區蝕變空間格局主要是由于礦區北側深部隱伏的花崗斑巖體侵位而產生的。

(2)地質—地球化學特征。通過對甲瑪礦床的地質特征進行分析顯示,本礦成礦主要位于岡底斯造山帶上,礦物質形成與有深源中酸性巖漿活動有密切關聯性,主要金屬由銅、鉑、金、鋅、鉛鋅等多金屬組成,礦床類型為“三位一體”的銅多金屬礦床;主礦體的產狀主要受到地層層段裂影響,因此呈現出層狀或者非層狀,以夕卡巖型為主,在夕卡巖型頂板為角巖型礦體;甲瑪礦區的主要礦石以黃銅礦、斑銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、黃鐵礦等為主,礦石結構主要是塊狀、稠密侵染狀、細脈侵染狀以及條帶狀為主,礦床結構主要是以格狀結構、殘余結構以及反應邊結構,礦床屬于超大型銅多金屬礦床[2]。

4 結束語

在本文研究中通過收集前人研究文獻資料,系統性分析了甲瑪銅多金屬礦床的成礦地質背景及成礦分析,掌握了礦床的形成、形態、成分等相關資料,在“源”→“動’→“儲”→“變”的建模思路下,分析了甲瑪銅多金屬礦的規模、礦體形態、礦物質構成等元素,可為甲瑪銅多金屬礦床研究與開發提供一定的理論支持。

[1]潘風雛,鄧軍,姚鵬,等.西藏甲馬銅多金屬礦床夕卡巖的噴流成因 [J].現代地質,2002,16(4):359~364.

[2]鄭文寶,陳毓川,宋鑫,等.西藏甲瑪銅多金屬礦元素分布規律及地質意義 [J].礦床地質,2010,29(5):775~782.

P61[文獻碼]B

1000~405X(2016)~4~24~1