糖尿病痛性神經病變患者疼痛程度與血糖波動的相關性探討

朱浩良中國人民解放軍第二二二醫院疼痛科,吉林吉林 132011

糖尿病痛性神經病變患者疼痛程度與血糖波動的相關性探討

朱浩良

中國人民解放軍第二二二醫院疼痛科,吉林吉林132011

目的 探討血糖波動與痛性神經病變患者痛域及疼痛程度的關系。方法 對96例痛性神經病變患者采用McGill疼痛評分分為輕中度病變組和重度病變組。對兩組患者進行痛閾測定并行動態血糖監測,計算24 h平均血糖水平、血糖標準差、血糖波動最大幅度、平均血糖波動幅度,并檢測空腹血糖、糖化血紅蛋白。結果 重度病變組血糖標準差、血糖波動最大幅度、平均血糖波動幅度均顯著高于輕中度病變組(P<0.05),且與疼痛評分呈顯著正相關關系。兩組間平均血糖水平、空腹血糖及糖化血紅蛋白無顯著差異(P<0.05)。結論 血糖波動與痛性神經病變疼痛程度有關,積極控制血糖波動有助于對痛性神經病變的治療。

糖尿病患者;痛性神經病變;血糖波動

DOI:10.16658/j.cnki.1672-4062.2016.10.104

糖尿病周圍神經痛是一種嚴重糖尿病并發癥,在糖尿病患者中其發病率可達16%,神經病變可累及自主神經、運動神經、感覺神經等全身神經系統的任何部分。患者的主要癥狀為四肢燒灼痛、鈍痛、刀割樣疼痛、刺痛、痙攣性疼痛、壓縮痛、撕裂痛等。痛性神經病變會對糖尿病患者的生活質量造成嚴重的影響,糖尿病患者為何會出現痛性神經病變是臨床目前的研究重點,相關學者表明痛性神經病變與患者的血糖波動有關,為了探究該論據是否具有可信性,該文的研究目的為探討血糖波動與痛性神經病變患者痛域及疼痛程度的關系,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料

選取該院2014年10月—2015年10月糖尿病伴痛性神經病變住院的96例患者作為研究對象,所有患者均符合美國糖尿病協會提出的糖尿病診斷標準,且具有痛性神經病變。采用McGill疼痛評分將患者分為輕中度病變組和重度病變組,每組患者各48例。輕中度病變組患者中,男性24例,女性24例;年齡35~80歲,平均年齡(62.5±4.6)歲。重度病變組患者中,男性25例,女性23例;年齡34~79歲,平均年齡(61.5±5.8)歲[1]。兩組患者的年齡、性別等一般資料相比差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2研究方法

對兩組患者進行痛閾測定并行動態血糖監測 (佩戴CGMS),計算24 h平均血糖水平、血糖標準差、血糖波動最大幅度、平均血糖波動幅度,并檢測空腹血糖、糖化血紅蛋白。

1.3疼痛評價

McGill含有4類20組疼痛描述詞,每組詞按程度遞增的順序排列,其中1~10組為感覺類,11~15為情感類,16組為評價類,17~20為其它相關類。患者在每一組詞中選一個與自己痛覺程度相同的詞。最后根據現實疼痛強度(PPI)劃分疼痛程度,輕中度病變疼痛評分為1-3分,重度病變疼痛評分為4-5分。

1.4統計方法

將所得數據輸入 Microsoft Office Excel 2003軟件的 Excel表中,經SPSS.19(Statistical Product and Service Solution 19.0)統計學軟件對所得數據實施相應分析,計量資料經(±s)表示、t檢驗,計數資料經n(%)表示、χ2檢驗,當數據對比結果P<0.05提示兩組數據差異有統計學意義[2]。

2 結果

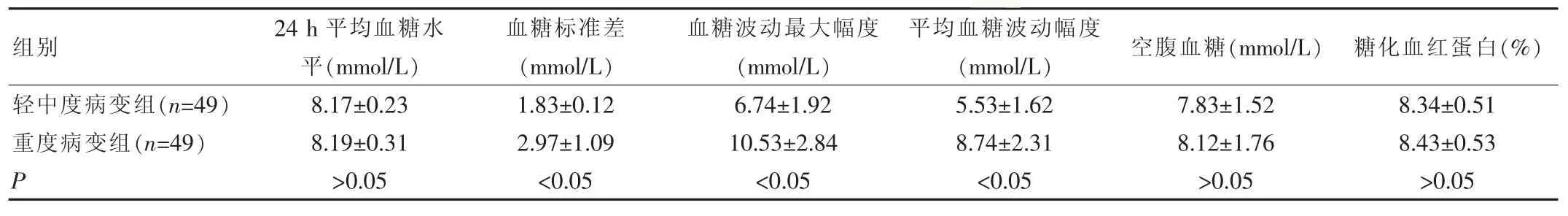

重度病變組血糖標準差、血糖波動最大幅度、平均血糖波動幅度均顯著高于輕中度病變組(P<0.05),且與疼痛評分呈顯著正相關關系。兩組間平均血糖水平、空腹血糖及糖化血紅蛋白無顯著差異(P<0.05)。

3 討論

由于生活水平的提高,患糖尿病的患者逐年增加,近期相關報告顯示,我國目前的糖尿病患者比19世紀初增加了3.7%。糖尿病患者的死因大多為嚴重的并發癥,由于糖尿病患者大多缺少對本疾病的認識,在日常生活中未加以注意,導致疾病的發展迅速,大幅度降低患者短期的生存率[3]。因為糖尿病為終身性內分泌疾病,無有效的治療措施。且大部分糖尿病的患者在晚期常死于并發癥,因此大多數患者對于糖尿病的并發癥均具有一定的恐懼心理。而糖尿病作為一種慢性疾病伴隨患者終生,糖尿病對人體主要的危害是其各種慢性并發癥,而防止并發癥發生和延緩其發展的最根本措施是控制血糖,有效的控制血糖就能有效的控制糖尿病和相關并發癥的發展。糖尿病在現臨床上還無有效的治療方法,只能結合患者自身情況,制定相應的護理措施,從飲食、生活等多個層面針對患者病情做出相應措施[4]。

表1 兩組疼痛評分不同的患者血糖波動(±s)

表1 兩組疼痛評分不同的患者血糖波動(±s)

組別24 h平均血糖水平(mmol/L)血糖標準差(mmol/L)血糖波動最大幅度(mmol/L)平均血糖波動幅度(mmol/L) 空腹血糖(mmol/L) 糖化血紅蛋白(%)輕中度病變組(n=49)重度病變組(n=49)P 8.17±0.23 8.19±0.31 >0.05 1.83±0.12 2.97±1.09 <0.05 6.74±1.92 10.53±2.84 <0.05 5.53±1.62 8.74±2.31 <0.05 7.83±1.52 8.12±1.76 >0.05 8.34±0.51 8.43±0.53 >0.05

相關學者的研究表明糖尿病患者的痛性神經病變的發病機制可用多元醇通路的激活、蛋白激酶C的活性增加,激化了患者體內的氧化應激反應,對組織的損傷進一步加重。此外痛性神經病變可能與患者的髓鞘纖維突變有關,且髓鞘纖維突變早于周圍神經的病變,國際糖尿病控制與并發癥試驗委員會已發表聲明,對患者的血糖水平進行嚴格的控制可延緩痛性神經病變的發展速度,并降低患者的痛性神經病變程度和發作頻率。糖化血紅蛋白作為臨床上常用的檢測患者近期血糖控制水平的指標,其百分比的高低可充分說明近三個月來患者的血糖控制情況如何。血糖的突然升高可增加患者體內一氧化氮的生成,一氧化氮作為一種內皮細胞可在外周和中樞中進行痛覺神經遞質的傳遞和信息的表達而產生痛覺。進行動物試驗的結果表明,減少一氧化氮的生成可有效緩解動物的疼痛。24 h血糖測定該研究中使用的為CGMS,CGMS是目前臨床上測定24 h血糖的常用方法,相關學者[5]的使用CGMS發現糖尿病患者出現的痛性神經病變與血糖的波動幅度有關,波動的幅度越大,患者感到的疼痛會越劇烈。該文的數據顯示度病變組血糖標準差、血糖波動最大幅度、平均血糖波動幅度均顯著高于輕中度病變組 (P<0.05),且與疼痛評分呈顯著正相關關系。兩組間平均血糖水平、空腹血糖及糖化血紅蛋白無顯著差異(P<0.05)。由此可見,血糖波動與痛性神經病變疼痛程度有。其原因可能為血糖的波動會對糖尿病患者的神經細胞造成損傷,其損傷程度遠比持續性的高血糖對神經細胞造成的損傷程度大。對于無髓鞘神經來說,其受血糖波動的影響更劇烈,發生的損傷較早。因此糖尿病患者出現痛性神經病變早期的主要原因為無髓鞘神經受損。當細胞在糖尿病患者的高血糖環境中,可進行適當的調整以維持正常的細胞通透性,不會因外環境的晶體滲透壓增大而發生大面積的細胞萎縮現象,但只限于血糖的濃度不發生變化。當血糖水平發生波動時,細胞可因滲透壓的變化而發生萎縮甚至漲破,而造成大面積的細胞損傷導致機體疼痛的出現。相關學者[6]的研究中表明,痛性神經病變的患者其疼痛的程度不僅與血糖的波動有關,還與情緒有關,情緒較為激動的患者其感受的疼痛程度比情緒平穩的患者大。且血糖波動范圍幅度較大的患者對痛覺的敏感性要比血糖小幅度波動的患者高,但兩者之間的具體作用機制需待下一步的研究。

綜上所述,血糖波動與痛性神經病變疼痛程度有關,因此在治療痛性神經病變的過程中可積極控制患者血糖的波動,這為痛性神經病變的治療提供了新的思路和發展方向。

[1]張雪利.MGO/NF-kB/炎癥信號通路在糖尿病痛性神經病變中的作用[J].山西醫科大學,2015,5(6):305-306.

[2]陳佳麗.神經病理性疼痛評估工具用于痛性糖尿病周圍神經病變患者的評價[J].南方醫科大學,2015,10(23):50-51.

[3]李漓.廣東省超重肥胖2型糖尿病患者神經病變的現況調查研究[J].南方醫科大學,2014,1(15):82-84.

[4]趙佩玉.糖尿病痛性神經病變患者血清8-iso-PGF2α的水平及意義[J].蘇州大學,2014,22(19):35-37.

[5]Shah S,Iqbal M,Karam J,et al.Oxidative stress,glucosemetabolism,and the prevention of type 2 diabetes:pathophysiological insights[J].Antioxid Redox Signal,2014,9(7):911.

[6]Sima AA.Pathological mechanisms involved in diabetic neuropathy:can we slow the process[J].Curr Opin Investig Drugs,2015,7(4):324.

R587.1

A

1672-4062(2016)05(b)-0104-02

朱浩良(1978.8-),男,吉林四平人,本科,主治醫師,疼痛科,研究方向:慢性疼痛疾病治療。

(2016-02-17)