電子廢棄物回收產業鏈協同治理影響因素分析

——基于社會網絡分析方法

彭本紅,武柏宇,谷曉芬,3

?

電子廢棄物回收產業鏈協同治理影響因素分析

——基于社會網絡分析方法

彭本紅1,2*,武柏宇1,谷曉芬1,3

(1.南京信息工程大學經濟管理學院,江蘇 南京 210044;2.上海第二工業大學上海電子廢棄物資源化產學研合作開發中心,上海 201209;3.中國制造業發展研究院,江蘇 南京 210044)

基于探索性多案例分析,使用扎根理論從協同治理層面析出電子廢棄物回收產業鏈治理的影響因素;運用社會網絡分析法進一步辨識影響電子廢棄物回收產業鏈協同治理的的關鍵因素.研究發現:外部環境支撐和提升電子廢棄物回收產業鏈中利益相關者的內外協同能力,進而影響協同治理的行為和效果;企業社會責任和環保責任意識、高層管理者能力及素質、借鑒國外技術與經驗是企業內部協同治理的主要驅動力;環境和經濟持續發展目標、政府鼓勵生產商做拆解、與國內外同行企業溝通與合作則是企業外部協同的引擎.

電子廢棄物;協同治理;影響因素;扎根理論;社會網絡分析

2014年,中國國內產生和國外輸入電子廢棄物共計853萬t[1],中國正日漸淪為全球最大的電子垃圾場[2],電子廢棄物中含有多種重金屬,拆解場直接焚燒、濕法酸洗工藝等方法將導致拆解場大氣和土壤中PCBs各同系物的濃度顯著高于其他介質,會嚴重危害環境和人體健康[3-4].電子廢棄物回收產業鏈涉及多個利益相關者,包括生產商(制造商/進口商)、零售商、處理商、消費者、小商小販、政府以及第三方組織(非營利性組織)等,目前我國電子廢棄物回收產業鏈中基本沒有第三方組織等行業協會的參與,而小商小販等“非正規軍”卻成為電子廢棄物回收處理的主力[5-9];電子廢棄物回收產業鏈中利益相關者發揮不同作用,承擔不同責任,在不同影響因素的作用下,他們在回收產業鏈中會采用不同行為,對電子廢棄物回收產生的影響也有所差異.因此,探求影響電子廢棄物回收產業鏈中各利益相關者協同治理的關鍵要素,把握其影響機理,進而因勢利導,對整合各參與方的分散力量和資源,形成協同效應,促進電子廢棄物的有效回收具有重要意義.

迄今為止,國內外學者已經對電子廢棄物回收影響因素做了較為廣泛的研究.包括企業層面研究[10-14]、消費者層面研究[15-20]、及在產業鏈研究層面[21-26].在研究內容上,電子廢棄物回收影響因素的研究主要集中在企業回收行為、消費者參與回收以及產業鏈回收效果等方面,多數學者把電子廢棄物回收產業鏈上利益相關者分割開進行獨立研究,較少考慮利益相關者之間的協同關系. Jonsson等[27]的研究表明具有協同特征的共生商業模式可以提高回收產業的盈利能力并降低環境影響,電子廢棄物回收或服務優勢越來越體現在各價值創造模塊之間的系統協同[28];李維安[29]也認為協同是網絡組織的必要條件,而產業鏈就是一種由若干子系統(節點企業)組成的特殊網絡組織.在研究方法上,學者大多采取“案例分析—統計數據驗證”的研究范式,研究思路過于單一,而社會網絡分析可以對各種關系進行精確的量化分析,有利于厘清多個利益相關者之間的復雜網絡關系.國內外研究已從多種角度探索了電子廢棄物回收產業鏈的影響因素,但大多數學者把電子廢棄物回收產業鏈上的利益相關者割裂開進行獨立研究,較少考慮到利益相關者之間的協同關系,無法提出以利益相關者協同關系為研究對象的電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素;為反映電子廢棄物回收產業鏈協同治理的全貌和系統的剖析電子廢棄物回收產業鏈影響因素,有必要采用具有理論構建功能的探索性案例研究方法,從電子廢棄物回收產業鏈協同治理實踐出發系統的提取電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素.因此,本文聚焦利益相關者協同,將探索性多案例分析與社會網絡分析相結合,從定性和定量2個角度探索影響電子廢棄物回收產業鏈協同治理的主要因素以及各種因素之間的內在聯系.

1 基于協同治理的探索性多案例分析

由于缺乏系統和具有針對性的可借鑒的理論成果,本文首先對4家電子廢棄物回收產業鏈中的相關企業進行探索性多案例研究,析出電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素,理清其中關系.

1.1 研究方法與案例選擇

選取具有嚴格操作程序的扎根理論研究方法.扎根理論是一種自下而上的歸納式質化研究方法,其基本宗旨是從經驗資料的基礎上建立理論[30-31],是當前中國管理研究必要且適宜的研究工具[32].本研究采用半開放式問卷對案例企業進行訪談,收集一手資料;并根據質性研究方法中扎根理論的研究范式,捕捉電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素和細節,在與相關文獻的不斷比較中,提煉電子廢棄物回收產業鏈協同治理的概念和維度,探尋電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素.

在案例選擇方面,進行兩階段篩選.首先,從發現有電子廢棄物回收產業鏈協同治理現象的企業出發,收集有關備選案例的總體特征和量化資料,確定典型案例應該具備的各項標準;最后,從數量和深度上考慮,Marshall等[33]指出,研究結論的信度和效度會隨著案例研究樣本數量的增加而得到改善,而Eisenhardt等[34]則提出采用4~10個個案進行研究的建議.因此,在對20家具有產業鏈協同治理代表性的電子廢棄物回收企業進行預調研的基礎上,同時兼顧案例典型性和數據可獲得性,選擇TCL集團股份有限公司(TCL)、國美電器(GOME)、格林美股份有限公司(GEM)、華新綠源環保產業發展有限公司(HXLY)4家在電子廢棄物回收中取得較大成就的企業作為案例研究樣本,并且這4家企業分別屬于生產商(TCL)、零售商(GOME)和回收處理商(GEM和HXLY),因此從企業性質來看基本囊括了電子廢棄物回收產業鏈上的利益相關企業.

1.2 案例研究

本研究分別對4家樣本企業高層管理者、相關工作者和對該領域有所研究的專家學者進行個人深度訪談和焦點小組訪談,兩種方式相互結合保證調研者全面了解電子廢棄物回收產業鏈協同治理的發生過程,對訪談內容進行記錄和整理;并結合中國知網獲得的案例企業相關文獻、百度與360搜索引擎搜索的相關度較高的新聞、企業資料和官網獲得的最新動態對數據資料進行歸納總結,保證數據的多種來源;通過專家評審和訪談資料復查等方式保證案例數據的信度和效度.

正式訪談1個月內共進行28次個人深度訪談,每次訪談時間持續30min以上,并組織3次焦點小組訪談,每次參與人員約6~10人,訪談時間約1~2h.在征得受訪者同意的前提下進行訪談錄音,對筆記和錄音進行整理,得到第一手資料;基于理論抽樣進行幾次回訪,對研究數據資料進行補充和完善;在案例分析之前,對收集到的數據進行必要的篩選,對存在爭議的數據,在吸取專家建議的基礎上進行修訂和刪減,選取能夠進行三角驗證的數據進入最終的分析階段,從而確保研究的信度和效度[35].

1.3 案例研究的數據分析

根據Strauss等[36]提出的扎根理論資料分析技術,扎根理論方法可以分為開放式編碼、主軸式編碼和選擇性編碼3個階段,本文根據該研究思路進行層層編碼,從而析出影響電子廢棄物回收產業鏈協同治理的概念和范疇.

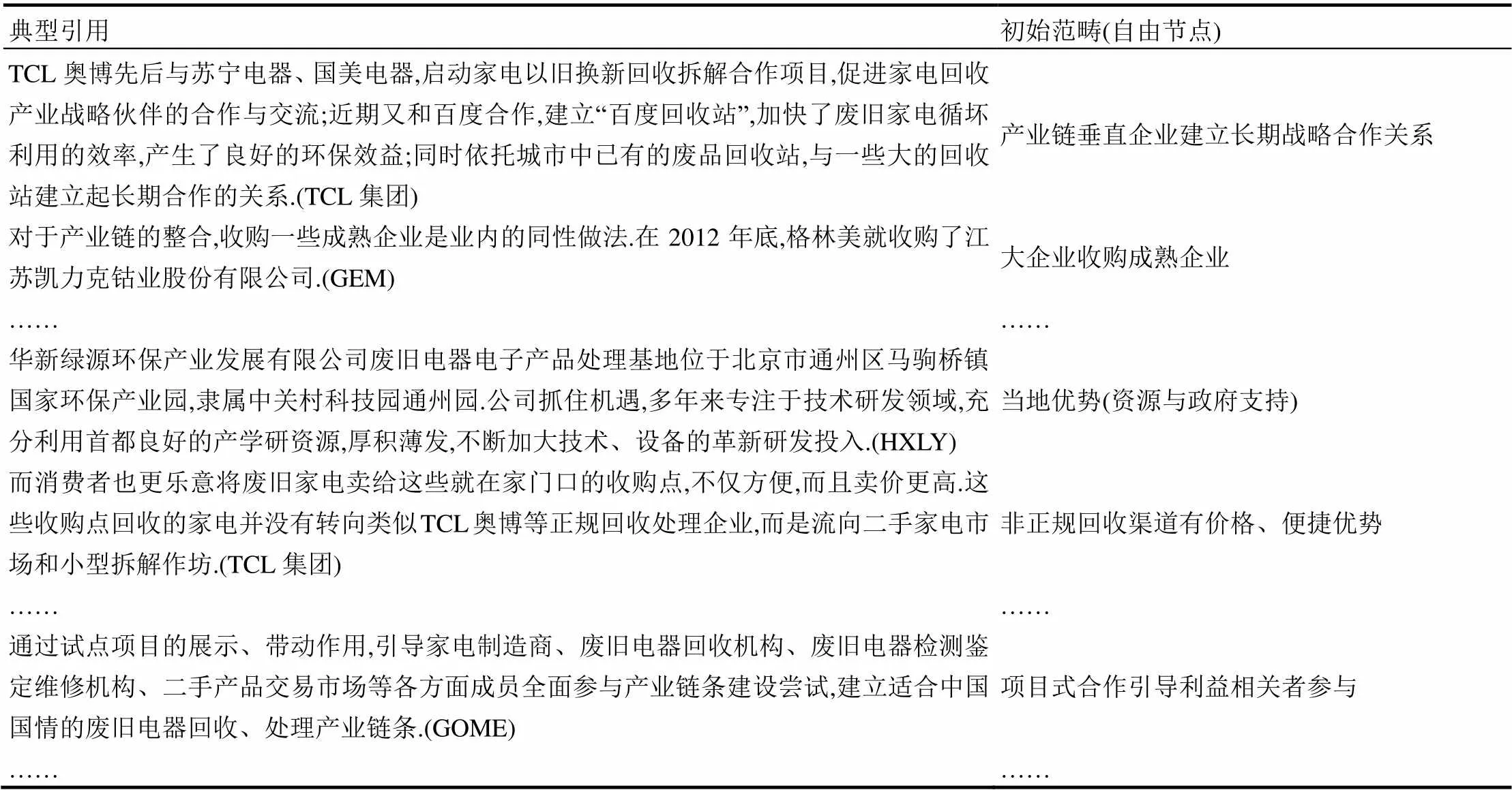

1.3.1 開放式編碼 首先采用“貼標簽”的方式對文本賦予若干個語義標簽,形成以受訪者原話命名的451個“本土概念”;隨后將存在冗余的本土概念進一步分類組合,將具有相同特征或內涵相近的概念歸入各自的范疇,最終得到163個初始范疇,在NVIVO數據庫中同時命名為自由節點.由于初始范疇較多,本研究僅列出開放式編碼的幾個示例,如表1所示,同時表中略去了尋找命名本土概念這一中間過程.

表1 開放式編碼示例 Table 1 Open coding example

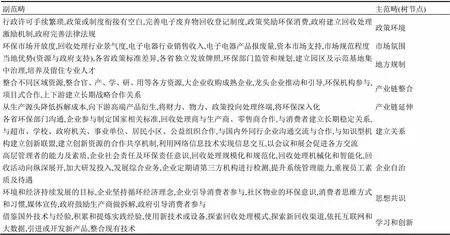

1.3.2 主軸式編碼 主軸編碼又稱二級編碼,其主要任務是發現和建立初始范疇之間的邏輯關系,通過對初始范疇的反復思考和分析整合出更高抽象層次的范疇.該階段并不需要把幾個核心范疇聯系起來構建一個全面的理論學架構,而只是要好好發展主要范疇.在NVIVO數據庫中就是將開放式編碼階段諸多的自由節點進一步歸納,并組合為多個由主副范疇構成的樹節點.在該過程中,研究者使用典范分析模型來探索各初始范疇之間的因果關系,典范分析模型遵循“因果條件→現象→情景(脈絡)→影響因素(中介條件)→行動/互動策略→結果”這一邏輯路線[37].本文借鑒周泯非[38]的觀點,把該分析模型簡化為“條件→行動/互動→結果”,據此來尋找諸多初始范疇之間的聯系,其中條件是指某一現象發生的環境或情境,行動/互動是指研究對象針對該環境或情境所作出的策略性或例行性反應,結果則是行動或互動帶來的實際后果.例如,通過開放式編碼形成的“電子電器產品報廢量多”,“非正規回收渠道盛行”,“非正規回收渠道有價格、便捷優勢”,“非正規回收渠道存在信息泄露、污染環境等危害”,“環保市場開放度低”,“回收處理行業景氣度提升”,“回收品的質量差”,“家電銷售收入降低”,“資本市場支持”等初始范疇,可在典范分析模型下整合為一條“軸線”:目前家電行業收入低、但是電子電器報廢量多,回收處理行業景氣度較高(條件或背景);非正規回收渠道雖然存在信息泄露、污染環境等危害,但是具有價格和便捷優勢,因此消費者還是更傾向于選擇對自身有利的非正規回收渠道(行動/互動);加之環保市場開放程度低,正規回收企業不得不借助資本市場維持發展(結果).因此,這幾個范疇被重新整合并納入到一個主范疇——“市場氛圍”當中,成為說明該主范疇的副范疇.

按照以上思路不斷進行探索直至初始范疇達到飽和,在該階段,開放式編碼中形成的163個初始范疇被重新整合為65個副范疇,并被歸納到9個主范疇(樹節點)當中,名稱及示例如表2所示.

表2 主軸編碼示例 Table 2 Axial coding example

1.3.3 選擇性編碼 選擇性編碼是指在主軸編碼所形成的眾多概念類屬關系中,發現一個或幾個具有較強概括能力、較高抽象程度和較強關聯能力的核心概念,從而將許多相關的概念集中在比較寬泛的理論范圍之內.本階段首先對主軸編碼得到的9個主范疇的內涵和性質進行分析.

主范疇“政策環境”是對案例資料中有關國家對推動電子廢棄物回收產業發展的實踐及存在問題的歸納,如表2所示,該主范疇下的6個副范疇是國家政策存在的問題及其行為的特定表現,共同反映了政府主導下的電子廢棄物回收產業鏈治理的正式制度安排.同理,“市場氛圍”主要是對電子廢棄物回收產業所處市場環境的歸納,其副范疇共同反映了市場自發形成的對電子廢棄物回收處理產業鏈治理的非正式制度安排.“地方規制”與“政策環境”相對應,其副范疇反映的是不同地方政府及其職能部門對電子廢棄物回收產業鏈治理的差異性政策及實踐.

主范疇“產業鏈整合”和“產業鏈延伸”都是對質性數據從產業層面進行的歸納.產業鏈整合主要是主導企業通過協調、優化相關企業關系使彼此協同行動,其副范疇反映的是產業鏈主體整合、重構資源和能力來提高整個產業鏈的運作效能;而產業鏈延伸是將一條既已存在的產業鏈盡可能地向上下游拓展延伸,其4個副范疇反映的是產業鏈主體向上游拓展至基礎產業環節和技術環節和向下游延伸至市場拓展環節.

在電子廢棄物回收產業鏈中不同利益相關者通過不同的方式建立起正式或非正式的關系,主范疇“建立關系”就是對這一現象的概括,主要表現為區域關系、產業鏈縱向關系、產業鏈橫向關系以及利益相關者之間網絡關系的建立.“企業自治”則是對產業鏈中利益相關企業應具備的能力以及相關行為的歸納.“思想共識”是對質性數據中各利益相關者主觀意識層面的共識的概括,環境和經濟持續發展的目標、企業堅持循環經濟理念、企業引導消費者參與、社區物業的環保意識、媒體宣傳、消費者思維方式和習慣、政府鼓勵生產商做拆解、政府引導消費者參與等8個副范疇構成了電子廢棄物回收產業鏈中不同利益相關者在思想上基本一致性.“學習和創新”是對資料中有關利益相關者自我能力提升的行動的概括,代表已有知識的轉移和新知識的產生,其副范疇對于利益相關者能力的建立和提高起到了至關重要的作用.

在對主軸編碼階段進行回顧以及查漏補缺的基礎上,可以發現“政策環境”、“地方規制”和“市場氛圍”中的許多因素都可能對電子廢物回收產業鏈產生一定的影響,促成利益相關者之間的協同,并且都屬于協同團體的外部因素,因此被賦予“外部環境”的概念命名.同理,“產業鏈整合”和“產業鏈延伸”這兩個主范疇分別代表著產業鏈升級的不同路徑,也是電子廢棄物回收產業鏈中各個利益相關者進行協同的目的,因此本文將其歸為“產業鏈協同治理”.“企業自治”和“學習和創新”體現的是企業內部的治理,而“建立關系”和“思想共識”則體現的是利益相關者之間的關系治理,無論是企業內部協同還是企業之間的協同,都可用“協同能力”這一概念來概括.根據以上分析得到的基本邏輯是:在研究所涉及的各種情境下,表現為法律法規、市場現狀、國家或地方相關政策所形成的正式或非正式制度安排會對電子廢棄物回收產業鏈中利益相關者的內外協同能力產生重要的支撐及提升作用,從而進一步影響整個產業鏈的協同治理行為及效果.據此,最終的核心編碼所得到的核心范疇可以表述為“利益相關者協同能力對產業鏈協同治理的影響”,而外部環境是此核心范疇中固有的制度性要素,對電子廢棄物回收產業鏈的協同治理起到驅動作用.本文用圖1描述電子廢棄物回收產業鏈協同治理影響機理的理論模型.

2 影響因素的社會網絡分析

通過案例分析得出的理論模型只能歸納出電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素,并不能反映出這些因素對電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響程度以及這些因素之間的相互影響關系,而把握不同因素的重要性對于采取有效的治理對策具有重要意義.而社會網絡分析是為了適應研究社會結構和社會關系需要而發展起來的一種分析方法.該理論認為任何一個有人參與的社會過程都是由行動者及其社會關系組成的,并且會在特定的情景中形成特定的網絡結構.電子廢棄物回收產業鏈是一個有眾多利益相關者參與的由縱橫關系形成的網絡組織,各個協同治理影響因素相互交織作用于該網絡組織.因此,本文將協同治理影響因素作為網絡節點,并將各個影響因素之間的相互關聯定義為網絡連線或邊,借助社會網絡分析方法對電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素展開分析.

2.1 關聯分析

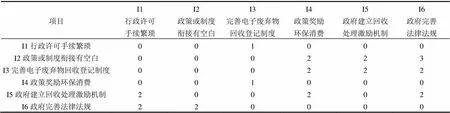

本階段的關聯分析是對主軸編碼階段構建的65個副范疇所代表的影響因素間的相互關聯進行系統分析.主要是構建電子廢棄物回收產業鏈協同治理影響因素的網絡分析矩陣(鄰接矩陣),該矩陣是用來表示各影響因素間聯系程度和相互作用關系的數據方陣,矩陣的各行、各列依次表示各個影響因素的名稱,矩陣中的數值表示各個影響因素之間的關聯(影響)程度.本文借鑒郭永輝[39]的研究方法,設計4級關聯,0表示影響因素間沒有關聯,1表示影響因素間弱關聯,2表示中等關聯,3表示強關聯.本文采用專家打分法,邀請10位對該領域有深入研究的教授級學者以及5位參與“電子廢棄物回收產業鏈協同治理”相關研究的研究生根據自己的經驗給65個副范疇之間的聯系打分,最終確定協同治理影響因素的鄰接矩陣.由于65′65的矩陣涉及的數據很多,因此本文僅給出前6個影響因素之間的鄰接矩陣作為示例,如表3所示.

表3 協同治理影響因素的鄰接矩陣(前6個影響因素) Table 3 Adjacency matrix of the influencing factors of collaborative governance (the first 6 factors)

2.2 矩陣分析

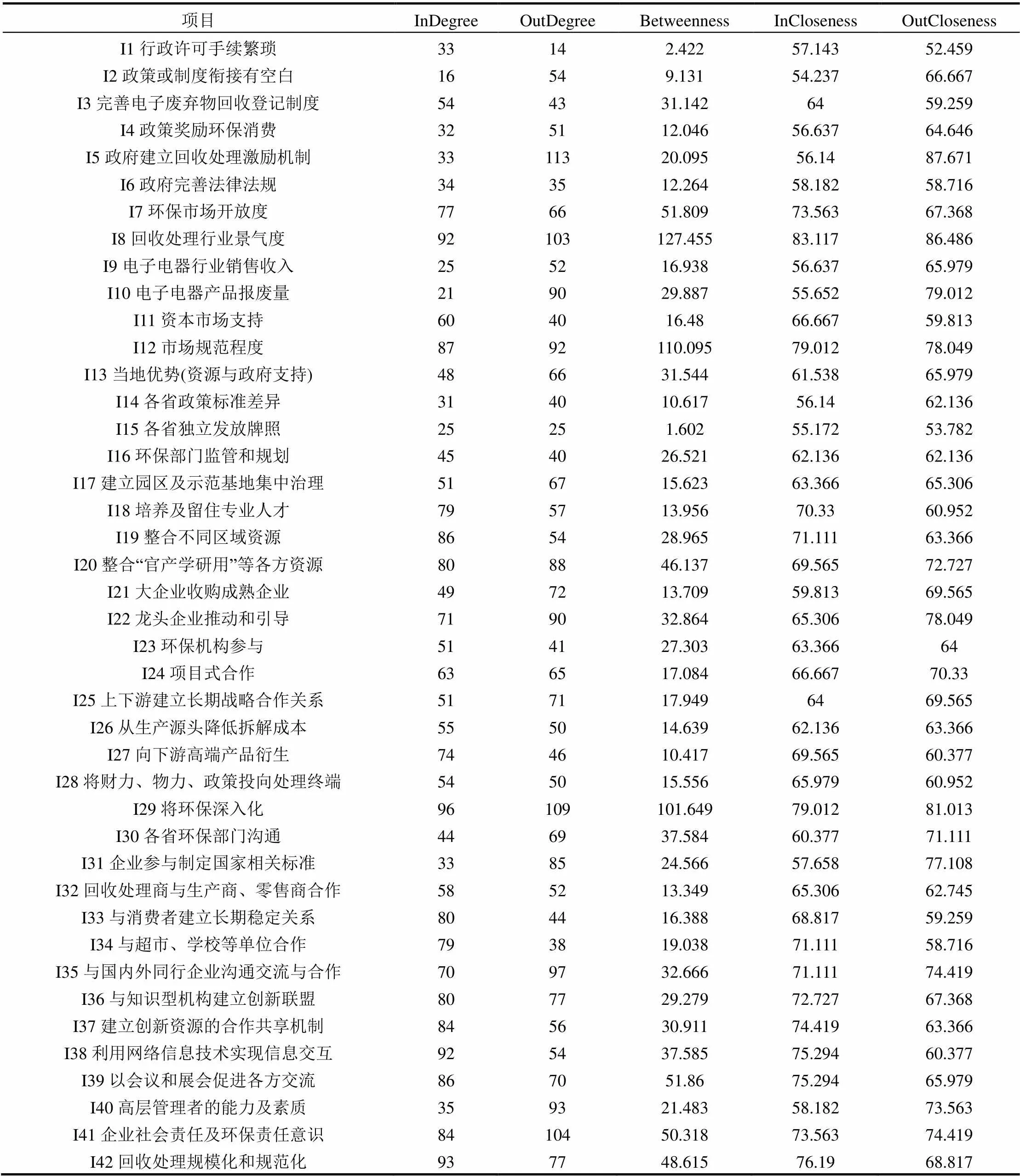

電子廢棄物回收產業鏈各個利益相關者構成的治理網絡中涉及到不同的影響因素,其中起主導作用和支配地位的影響因素在網絡中表現為一種網絡中心性.“中心性”是社會網絡分析中的重點之一,用來定量描述網絡中各個節點所擁有“權力”.這種“權力”指各個節點之間的實存或潛在的互動模式,一般由影響和支配兩方面構成.其中權力的“影響”維度是指網絡中一個節點對其他節點產生影響的能力,即只要某個節點收到其他節點的信息并因此改變了自己的行動,“影響”就發生了;權力的“支配”維度是指網絡中一個節點通過提供恩惠或懲罰來控制另一個節點,意味著其他節點對該節點的屈服,隱含著諸如強力、壓制、控制以及暴力等“支配性力量”.中心性大的因素能夠對網絡凝聚性、網絡質量和協同治理能力產生重大影響.因此,本文主要采用社會網絡分析中的中心性分析方法對電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響因素進行分析.網絡中節點的中心性可以用點度中心度、中間中心度和接近中心度等指標來衡量.其中點度中心度側重衡量一個點與其他點關系的能力,指該點擁有的直接聯系數量,測量網絡中行動者自身的交易能力;中間中心度用于衡量某點對資源的控制程度,測量該點在多大程度上控制他人之間的交往;接近中心度側重分析某點對于信息傳遞的獨立性或有效性,考慮的是行動者在多大程度上不受其他行動者的控制.與點的中心性對應的是網絡整體的中心性,在社會網絡分析中用“中心勢”指標來表示網絡整體的中心性,相應地,中心勢也可以分為點度中心勢、中間中心勢和接近中心勢.中心勢值越大,網絡越具有集中趨勢,網絡中權利的分布越不均勻,網絡越不穩定.本文使用Ucinet軟件對表3中的數據進行分析,結果如表4所示.

表4 協同治理影響因素中心性分析結果 Table 4 Central analysis results of the influencing factors of collaborative governance

續表4

項目InDegreeOutDegreeBetweennessInClosenessOutCloseness I43回收處理機械化和智能化613817.69268.81760.952 I44回收活動向縱深展開915957.8778069.565 I45加大研發投入797120.75772.72764.646 I46發展綜合業務734423.44573.56362.136 I47企業定期請第三方機構進行檢測513111.1196458.182 I48提升系統管理能力684722.07969.56564 I49重視員工素質及待遇47369.36662.74557.658 I50環境和經濟持續發展的目標88100139.29381.01386.486 I51企業堅持循環經濟理念738254.37273.56377.108 I52企業引導消費者參與664623.85369.56562.745 I53社區物業的環保意識354116.67359.25961.538 I54消費者思維方式和習慣454719.42859.81363.366 I55媒體宣傳526445.17863.36677.108 I56政府鼓勵生產商做拆解289814.22355.65284.211 I57政府引導消費者參與31315.24257.14357.143 I58借鑒國外技術與經驗7710585.86571.9186.486 I59積累和提煉實踐經驗875535.02473.56368.085 I60使用新技術或設備794728.02474.41963.366 I61探索回收處理模式807537.6177.10871.111 I62探索新回收渠道867048.50578.04967.368 I63依托互聯網和大數據986745.24577.10865.306 I64引進或開發新產品755140.21371.9162.745 I65整合現有技術844023.37473.56359.813 中心勢(%)18.92126.8552.6932.3841.59

2.2.1 點度中心性分析 根據構建的鄰接矩陣,可以采用點度中心性中的點入度(InDegree)和點出度(OutDgree)來分析各個影響因素的中心性,以此表示與該點具有直接連接或相鄰連接的連線數和連接強度,如表4.結果顯示,政府建立回收處理激勵機制(I5)、將環保深入化(I29)、借鑒國外技術與經驗(I58)、企業社會責任及環保責任意識(I41)、回收處理行業景氣度(I8)、環境和經濟持續發展的目標(I50)、政府鼓勵生產商做拆解(I56)、與國內外同行企業溝通交流與合作(I35)、高層管理者的能力及素質(I40)、市場規范程度(I12)、龍頭企業推動和引導(I22)具有較高的點出度,說明這些因素節點與其他節點關系較緊密,會對其他因素產生直接影響.政策或制度銜接有空白(I2)、電子電器產品報廢量(I10)、電子電器行業銷售收入(I9)、各省獨立發放牌照(I15)、政府鼓勵生產商做拆解(I56)具有較低的點入度,說明這些因素不易受到其他因素的影響.②網絡的內向點度中心勢(18.921%)顯然小于外向點度中心勢(26.855%),說明網絡中輸出網絡資源的利益相關方比起利用網絡資源的利益相關方權力的分布更加不均衡.

2.2.2 中間中心性分析 中間中心度Betweenness測量的是網絡中的節點在多大程度上控制他人之間的交往,測量的是一個行動者“控制”其他行動者的能力.如果一個點處于許多其他點對(pair of points)的捷徑上,則該點具有較高的中間中心度.如果一個點的中間中心度為0,意味著該點不能控制任何行動者,處于網絡的邊緣;中間中心度越高,說明該點連接兩群體的可能性越大,控制其他行動者的能力越強,越處于網絡的核心,同時擁有的權力越大.通過表4中各點的中間中心度可知,①環境和經濟持續發展的目標(I50)、回收處理行業景氣度(I8)、市場規范程度(I12)、將環保深入化(I29)、借鑒國外技術與經驗(I58)具有較大的中間中心度,因此,這幾個影響因素是其他因素節點的往來樞紐,在網絡中處于重要地位,控制資源的能力較大.②中間中心勢值為2.96%,表明網絡中存在能夠有效控制資源的利益相關方,但是總體而言各個利益相關方控制資源的能力相當,差距不大.

2.2.3 接近中心性分析 上述點度中心度刻畫的是局部的中心指數,測量網絡中行動者自身的交易能力,沒有考慮能否控制他人.中間中心度雖然考慮到這一點,卻沒有考慮到避免受到控制.而點的接近中心度是一種針對不受他人控制的測度,是測量一個行動者獨立于其他行動者控制的指標,分為外向接近中心度(OutCloseness)和內向接近中心度(InCloseness)[41].弗里曼等學者根據點與點之間的“距離”來測量接近中心度,如果一個點與網絡中所有其他點的“距離”都很短,則稱該點具有較高的接近中心度,該點就越不依賴于他者.由表4可知,①政府建立回收處理激勵機制(I5)、回收處理行業景氣度(I8)、環境和經濟持續發展的目標(I50)、借鑒國外技術與經驗(I58)和政府鼓勵生產商做拆解(I56)等因素具有較高的外向接近中心度,說明這些因素在資源輸出上較少依賴其他因素.而政策或制度銜接有空白(I2)、各省獨立發放牌照(I15)、政府鼓勵生產商做拆解(I56)、電子電器產品報廢量(I10)等因素具有較低內向接近中心度,說明這些因素在資源輸入上的獨立性較低.②外向接近中心勢(41.59%)和內向接近中心勢(32.38%)都較大,說明網絡中存在接近集中趨勢,即網絡中存在具有較強控制力的影響因素.

從3個不同角度分析影響因素節點在網絡中的重要性結果如表5所示.由于沒有考慮到節點之間的交換或交往規模,3種分析結果產生了一些不一致的結果,但總體來看結果相差不大.其中,政府建立回收處理激勵機制、回收處理行業的景氣度以及市場規范程度等因素是電子廢棄物回收產業鏈協同治理的重要外部環境因素,而被大多數學者認為極為重要的“政府完善法律法規”這一因素在本研究結果中并未表現出預期的重要性,說明對于電子廢棄物回收處理的相關企業來說,政府的激勵比法律法規的約束更有效.企業社會責任及環保責任意識、高層管理者的能力及素質、借鑒國外技術與經驗是企業內部協同治理的主要驅動力.環境和經濟持續發展的目標、政府鼓勵生產商做拆解、與國內外同行企業溝通交流及合作則是企業外部協同的引擎.將環保深入化以及龍頭企業的推動和引導將直接促成電子廢棄物回收產業鏈中各個利益相關者的協同.這說明電子廢棄物回收產業鏈協同治理的關鍵的確有別于傳統產業鏈的治理.由于電子廢棄物回收產業涉及到生態環境、關系到人類的長遠利益,其產業鏈協同治理行為由國家行政驅動,因此諸如政策或制度銜接有空白、行政許可手續繁瑣、電子電器產品報廢量、電子電器行業銷售收入、各省獨立發放牌照等消極環境都對電子廢棄物回收產業鏈的協同治理影響程度不大.

表5 3種分析結果對比 Table 5 Comparative analysis of three results

3 結論

3.1 政策環境、地方規制和市場氛圍等外部環境因素是電子廢棄物回收產業鏈協同治理的催化劑,對電子廢棄物回收產業鏈協同治理具有支撐作用,能有效提升電子廢棄物回收產業鏈協同治理的速率;企業自治、學習和創新體現企業內部協同,建立關系和思想共識體現企業外部協同,共同組成的協同能力,是電子廢棄物回收產業鏈協同治理的驅動力,是電子廢棄物回收產業鏈協同治理的決定性因素;產業鏈整合和產業鏈延伸是電子廢棄物產業鏈協同治理的目標,也是電子廢棄物產業鏈升級的不同路徑和方向;外部環境、協同能力和產業鏈協同治理共同詮釋了電子廢棄物回收產業鏈協同治理的影響機制.

3.2 政府激勵比法律法規約束更有效;電子廢棄物管理的法律體系不完善、機構設置不健全、責任主體與內容未清晰界定、可行的責任分配與核算方法未開發和沒有統一的回收體系和相應電子廢棄物環境管理方面的法規,因此,法律法規約束作用不明顯;相反,資金保證、補貼政策和經濟激勵機制等對電子廢棄物回收產業鏈協同治理影響較大,因為社會對“付費處置”觀念不認可,加上政府激勵政策不僅切實落實,更關乎企業利益,所以政府的激勵比法律法規的約束更有效;雖然激勵政策對電子廢棄物回收產業鏈作用比較大,但對環保設計和環保處理的激勵作用不夠,沒有真正激勵生產商采用環保設計、處理商采用環境友好的處理技術.

3.3 技術和環保理念雙重推進;電子廢棄物回收產業鏈上的利益相關者注重學習和創新,積極借鑒國外電子廢棄物回收處理先行國家的技術和經驗,依托互聯網和大數據,使用新技術或設備探索電子廢棄物新的回收渠道和回收處理模式;同時,政府環保理念宣傳作用下,企業開始堅持循環經濟發展理念,公眾思維方式和消費習慣有所轉變,開始注重綠色消費,企業和公眾環保責任意識逐漸增強.

Zeng X, Gong R, Chen W Q, et al. Uncovering the Recycling Potential of 'New' WEEE in China [J/OL]. Environmental Science and Technolog,http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est. 5b05446, 2015-12-28.

張厚明.灰色產業鏈形成電子垃圾圍困中國 [N]. 中國經濟導報, 2014-01-07(B02).

姚春霞,尹雪斌,宋 靜,等.電子廢棄物拆解區土壤Hg和As的分布規律 [J]. 中國環境科學, 2008,28(3):246-250.

楊 彥,于云江,李定龍等.電子廢棄物拆解場多氯聯苯含量及健康風險評價 [J]. 中國環境科學, 2012,32(4):727-735.

Zhang S, Ding Y, Liu B, et al. Challenges in legislation, recycling system and technical system of waste electrical and electronic equipment in China [J]. Waste Management, 2015,(45):361-373.

Salhofer S, Steuer B, Ramusch R, et al. WEEE management in Europe and China-A comparison [J]. Waste Management, http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.11.014,2015-11-25.

環境污染堪憂 電子垃圾同樣不容馬虎[EB/OL].http://news. feijiu.net/infocontent/html/20153/12/12326675.html,2015-3-12.

Li J, Zeng X, Chen M, et al.“Control-Alt-Delete”: Rebooting Solutions for the E?Waste Problem[J].Environmental Science and Technology,2015,(49):7095-7108.

藍 英,朱慶華.基于利益相關者理論的廢舊家電回收管理體系 [J]. 商業研究, 2009,(5):9-12.

王兆華,尹建華.我國家電企業電子廢棄物回收行為影響因素及特征分析 [J]. 管理世界, 2008,(4):175-176.

李 進.試論電子廢棄物回收管理體系的優化——基于ICT電子廢棄物回收管理及其拓展的思考 [J]. 生態經濟, 2010,(11): 174-178.

劉慧慧,黃 濤,雷 明.廢舊電器電子產品雙渠道回收模型及政府補貼作用研究 [J]. 中國管理科學, 2013,21(2):123-131.

周 旭,張 斌,王兆華.企業履行廢棄產品回收責任影響因素研究 [J]. 北京理工大學學報(社會科學版), 2014,16(2):24-31.

余福茂,何柳琬.中國電子垃圾回收企業的環保意識及行為的影響因素分析研究——以浙江為例 [J]. 環境科學與管理, 2014, 39(1):20-24.

藍 英,朱慶華.廢舊家電回收管理中消費者參與影響因素實證研究 [J]. 生態經濟, 2009,(7):52-55.

Wang Z, Zhang B, Yin J, et al. Willingness and behavior towards e-waste recycling for residents in Beijing city, China [J]. Journal of Cleaner Production, 2011,19(9/10):977-984.

Saphores J D M, Ogunseitan O A, Shapiro A A. Willingness to engage in a pro-environmental behavior: An analysis of e-waste recycling based on a national survey of U.S. households [J]. Resource, Conservation and Recycling, 2012,(60):49-63.

Song Q, Wang Z, Li J. Residents’ behaviors, attitude, and willingness to pay for recycling e-waste in Macau [J]. Journal of Environment Management, 2012,(106):8-16.

Dwivedy M, Mittal R K. Willingness of residents to participate in e-waste recycling in India [J]. Environment Development, 2013,(6):48-68.

陳占鋒,陳紀瑛,張 斌,等.電子廢棄物回收行為的影響因素分析——以北京市居民為調研對象 [J]. 生態經濟, 2013,(2):178- 183.

周三元,赫利彥.基于主成分分析的廢舊家電回收影響因素研究 [J]. 物流技術, 2013,32(9):151-167.

Sansa-Otim J, Lutaaya P, Kamya T, et al. Analysis of Mobile Phone e-Waste Management for Developing Countries: A Case of Uganda [A]. In: Karl Jonas, Idris A Rai, Maurice Tchuente. e-Infrastructure and e-Services for Developing Countries [C]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2013.174-183.

Starr J, Nicolson C. Patterns in trash: Factors driving municipal recycling in Massachusetts [J]. Resources, Conservation and Recycling, 2015,(99):7-18.

Li J, Liu L, Ren J, et al. Behavior of urban residents toward the discarding of waste electrical and electronic equipment: a case study in Baoding, China [J]. Waste Management and Research, 2012,30(11):1187-1197.

Rentería A, Alvarez E. Optimizing the Recycling Process of Electronic Appliances [A]. In: Paulina Golinska, Carlos Andres Romano. Environmental Issues in Supply Chain Management [C]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2012,91-105.

Xavier L H, Adenso-Díaz B. Decision Models in E-waste Management and Policy: A Review [C]//Patricia Guarnieri. Decision Models in Engineering and Management. Springer International Publishing, 2015:271-291.

Jonsson C, Felix J, Sundelin A, et al. Sustainable Production by Integrating Business Models of Manufacturing and Recycling Industries [A]. In: Jürgen Hesselbach, Christoph Herrmann. Glocalized Solutions for Sustainability in Manufacturing [C]. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2011.201-206.

楊傳明.EPR下電子廢棄物回收物流產業鏈模塊化研究 [J]. 科技管理研究, 2011,(1):107-111.

李維安.公司治理學 [M]. 2版.北京:高等教育出版社, 2009.

Yin R. Case study reserch: Design and methods [M]. 3rd Edition. Thousand Oaks: Sage Publication, 2002.

Strauss A L. Qualitative Analysis for Social Scientists [M]. New York: CamAridge University Press, 1987.

徐淑英,劉忠明.中國企業管理的前沿問題研究 [M]. 北京:北京大學出版社, 2004.

Marshall C, Rossman C B. Designing Qualitative Research [M]. Thousand Oaks: Sage Publications, 2010.

Eisenhardt K M, Graebner M E. Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges [J]. Academic of Management Journal, 2007,50(1):25-32.

Yin R. Case Study Research: Design and Methods(3rdEdition) [M]. Thousand Oaks: Sage Publication, 2002.

Strauss A, Corbin J. Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques [M]. Newbury Park: Sage, 1990.

李興旺.案例研究好方法:扎根理論[EB/OL].http://www.docin. com/p-1074005008.html, 2015-2-07.

周泯非.集群治理與集群學習間關系及共同演化研究 [D]. 杭州:浙江大學, 2011.

郭永輝.基于社會網絡分析的航空制造企業合作創新影響因素分析 [J]. 工業技術經濟, 2012,(7):68-74.

劉 軍.整體網分析講義——UCINET軟件實用指南 [M]. 上海:格致出版社, 2009.

Freeman L C. Centrality in social networks: conceptual clarification [J]. Social networks, 1979,(1):215-239.

* 責任作者, 教授, pbh211@126.com

Influence factors analysis of cooperative governance for the e-waste recycling industry chain——based on social network analysis

PENG Ben-hong1,2*, WU Bai-yu1, GU Xiao-fen1,3

(1.School of Economics and Management, Nanjing University of information Science & Technology, Nanjing 210044, China;2.Shanghai Cooperative Centre for WEEE Recycling, Shanghai Second Polytechnic University, Shanghai 201209, China;3.China Institute of Manufacturing Development, Nanjing 210044, China)., 2016,36(7):2219~2229

Exploratory multiple case study method and grounded theory were combined to extract the factors affecting the governance of e-waste recycling industry chain from the perspective of collaborative governance. Social Network Analysis was put forward to identify the key factors influencing the cooperative governance of the e-waste recycling industry chain. The study found that: (1) the external environment had an important role in supporting and enhancing the internal and external collaboration capabilities of stakeholders in the e-waste recycling industry chain, thereby affecting the behavior and effects of cooperative governance; (2) corporate social and environmental responsibility awareness, senior management ability and quality, drawing on foreign technology and experience were the main driving force of enterprise internal collaborative governance; (3) environmental and economic sustainable development objectives, government encouragement of manufacturers’ dismantling, peer communication and cooperation between enterprises at home and abroad were the engine of external collaboration.

e-waste;cooperative governance;influence factor;grounded theory;social network analysis

X705

A

1000-6923(2016)07-2219-11

彭本紅(1969-),男,湖北潛江人,教授,博士,研究方向為物流與供應鏈管理,服務與創新管理,項目治理等.發表論文80余篇.

2015-12-15

國家自然科學基金項目(71263040,71563030);江蘇高校優勢學科項目;上海電子廢棄物資源化產學研合作開發中心開放項目(2014-A-04);中國制造業發展研究院開放課題(SK20130090-5)