經久不衰 FujiXerox DocuCentre S2520/S2011多功能一體機

盧小雷

在應用層面,S2520卻提交了一份令人滿意的答卷,它具有全面的復印的功能,可實現十字分頁,對于雙面操作也有著獨到的理解,在主要規格以及紙張處理能力上都與我們熟知的多功能復合機十分接近。

中國定制的確是個令人興奮的字眼,你能從字里行間體會到廠商對市場的滿滿真情,在這一既定戰略下,富士施樂的中國定制機型歷經數載,從龍井、毛峰到現在的碧螺春,如同膾炙人口的系列劇集一樣經久不衰,富士施樂也由此打造了一系列具有中國特色且家喻戶曉的產品品牌,無疑,這些耳熟能詳的名字非常容易被用戶所接受,而中國定制系列產品也逐漸獲得了市場的廣泛認可。新推出的碧螺春系列除延續了中國定制產品的性價比優勢外,它們還在生產效率、紙張處理能力以及成本控制等方面實現了新的突破。特別是一鍵身份證復印功能更是得到了有效地加強,它可快捷的實現同時復印兩張身份證,切實滿足了中國用戶的實際使用需求。

此次發布的“中國定制”產品包括A3黑白數碼多功能機DocuCentre S2011、DocuCentre S2320/S2520三款新品。三款產品均具備打印、復印和掃描三項功能。通過產品型號的前兩位阿拉伯數字,我們能很直觀地了解到對應產品的引擎指標,其中,S2011的標稱打印速度為20ppm(打印,復印同速);而S2320和S2520的引擎速度則分別為23ppm和25ppm。同時,三款機型的響應速度也非常快,S2320和S2520的首頁輸出時間僅為6.5秒(預熱時間19秒),打印少量文檔時使用感受相當不錯,對提高中小企業的辦公效率有顯著幫助。另外,三款新品除標配網絡打印功能外,還可實現彩色掃描,S2520的彩色掃描輸出速度更是高達每分鐘28頁,在一定程度上還能擴展掃描操作的應用范圍。作為功能全面的多功能產品,三款新品的紙張處理能力自然不會讓你失望,它們支持的紙張重量范圍均達到60至216gsm,可輕松處理卡片、獎狀、賀卡等質地較厚的打印介質。

為滿足中小企業日益增長的打印、復印需求,三款新品的紙張容量均可在標準容量(250頁紙盤+100頁旁路紙盤)的基礎上有所增加,其中S2320/S2520通過選配擴展紙盒更是達到了入門級設備的最大進紙量1850張(4個紙盤+旁路紙盤)。另外,三款新品在成本控制方面也有了較大的改變,均可實現在電腦屏幕上顯示計數器信息,避免了以往通過用戶操作界面顯示屏或輸出報告才可查看計數器讀數的麻煩。針對中國市場,用戶還可以定制紙盤鎖,紙盤鎖無疑是用來鎖住紙盤的,結合多功能機的印量管理系統,紙張的用度在一定程度上具備了可管理性,而紙張的無序浪費也能得到有效改善。

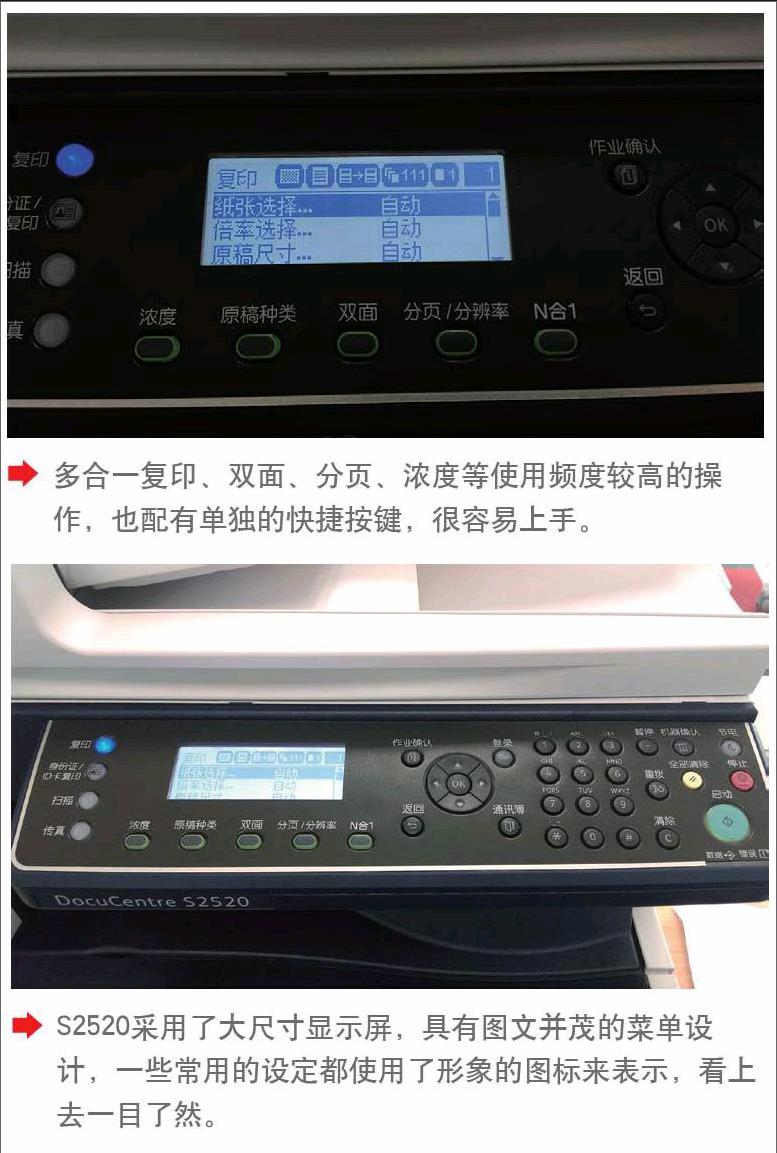

對比上代機型,S2520的造型基本沒有變化,兩者的外觀參數也大致相當,只是,S2520的機身縱深略有增加,但幾厘米的差異并不明顯,從正面看過去,機器的造型依然很緊湊,對空間占用相對來說也并不是很大。S2520的控制界面有了些許改觀,其操作區域較之上代產品略小了點,而按鍵配置則基本保持原樣。S2520同樣采用的是大尺寸顯示屏(4行中文顯示,有背光),具有圖文并茂的菜單設計,些常用的設定都使用了形象的圖標來表示,看上去 目了然。另外,例如多合一復印、雙面、分頁、濃度等使用頻度較高的操作,也配有單獨的快捷按鍵,很容易上手。

身份證復印對于中國用戶來說無疑是再熟悉不過了,日常工作、生活中辦理很多個人業務都可能用到身份證復印。不過,身份證復印有其的特殊性,不僅證件的正反兩面都需要復印,而且正反兩面內容也需要復印在一頁紙上。如果手工操作難免會出現排版(內容重疊)或者裝紙(內容不在紙張的一面上)錯誤,有鑒于此,很多廠商逐漸在一體機、復合機中加入了身份證復印功能,操作時,用戶完全不用操心紙張朝向,復印位置等具體事項,只需根據控制面板上的提示翻轉一次身份證即可。這無疑有效提升了證件雙面復印的執行效率,同時還避免了出錯和不必要的紙張浪費。

S2520的身份證復印功能則在以上的基礎上進一步強化,它能夠一鍵實現兩張身份證同時復印,也就是說,你可以將兩張身份證一同放在多功能機的稿臺上,并最終在一頁紙上同時得到兩張身份證的正反兩面復印件。就其操作流程而言,與復印單張身份證并無本質區別,只是在頁面的排版方面S2520做了特別的優化。毫無疑問,單次處理量的提升(類似串行變成了并行)使得批量身份證復印的效率也成倍提高,這對于很多窗口行業而言絕對是頗具實用價值。

同上代的S2420一樣,S2520也具備彩色掃描能力,并支持豐富的文件保存方式,對于掃描的文稿,它不但能通過USB連接進行傳統的PC掃描,而且可以通過網絡保存在特定的PC或文件服務器上,甚至你還能夠針對不同的目標用戶將原稿掃描后以電子郵件的方式發往不同終端。豐富的發送手段使信息的傳遞渠道得到極大地拓展,相對于傳統的傳真,不僅操作起來更便捷,而且長期使用還能節省筆不小的話費開支。但沒有掃描至U盤讓人感到有點遺憾,事實上,掃描至U盤比USB連接的PC掃描要方便得多,用戶在使用時即不需要考慮安裝驅動的問題,也不用很麻煩地來回往返于一體機與PC之間,操作的便利性更好,也更為實用。

低碳、環保絕對是近年來的熱詞,也是不少用戶關注的要點,在這方面,富士施樂自有看家絕活,S2520和S2011均采用的是富士施樂獨有的EA環保碳粉,不僅顆粒更為細膩,并且定影過程中需要的溫度也相對降低,在打印引擎的整個運行過程中,可有效減少了二氧化碳的排放量。相對來說,設備工作時的電量消耗也不算大,功耗大致與一臺微波爐差不多,而在休眠模式下,則幾乎不怎么耗電(小于2W)。

S2520的引擎速度不是很快,25ppm的指標僅比老款機型快了lppm,看參數的話并沒比常見的小型激光打印機高了多少,但應用在作業不是特別頻繁的辦公室中也不算吃力。測試中,S2520的實際表現良好,批量連續打印時運作流暢,沒有絲毫停滯,尤其是在處理頁面復雜的文檔(12頁Power Point文檔只需40秒)時依然可保持很高的執行效率,將近24.6ppm的實測速度令人滿意。整體來看,S2520的響應速度和批量打印能力都很理想,不到6分鐘的總成績已經很不錯了。

默認設置下S2520文本打印質量出色,文字清晰銳利,筆畫的邊緣很平滑,有助于保持良好的字型,從打印的樣張來看,8號(或5磅英文字符)的小字體文字字型規整,筆畫間無粘連現象,目測距離可獲得很好的辨識率。在打印圖形方面,也許是為了保證輸出效率,默認設置下的圖形質量比較一般,比如灰度層次過渡不夠平滑(有分層,能看到使用簡化算法表現的網點),而且線條的精度也不算很高一斜線有鋸齒。但純色填充還算均勻,畫面上沒有明顯的條帶。灰度照片的打印效果不錯,高質量設置下的畫面精度較高一有助于細節的刻畫,半色調處理也有所提高,而且畫面的對比度適中,不少暗部層次的細節都能較好地表現出來。

S2520的性能算不上出眾,25ppm的指標即便是在桌面級一體機中也不算頂尖,批量打印的性能顯然不會特別優秀,實際使用中很難體會到風馳電掣的感覺。但在應用層面,S2520卻提交了一份令人滿意的答卷,它具有全面的復印的功能,可實現十字分頁,對于雙面操作也有著獨到的理解,在主要規格以及紙張處理能力上都與我們熟知的多功能復合機十分接近。而與性能之間的稍稍妥協,則令S2520的售價變得更為親民,一般的中小企業也相對更容易擁有。別忘了S2520還能處理A3尺寸的文檔,如果你的日常印量適中,不會經常面對大批量文檔的連續輸出,新一代面向中國定制的S2520仍會是不錯的選擇。

FUjiXerox DocuCentre S2011多功能一體機

與S2520一同發布的還有一款配置稍低一些的入門型號DocuCentre S2011,從外觀來看來兩者相差無幾,S2011也擁有獨特出紙口的設計,以及ADF自動輸稿器。而兩者最大的區別在于,S2011的引擎速度更低一點,且使用了完全不同的控制面板界面。事實上,S2011是一款專為復印功能特別優化的型號,它的界面非常貼近傳統的復印機,并配置了大量的常用快捷鍵,操作上的易用性格外突出,也進一步增加了它的整體價值。對于復印作業頻繁,且經常需要大幅面輸出的用戶,S2011無疑是個不錯的解決方案。

和多數一體機類似,S2011同樣擁有寬大的控制面板,但仔細觀察,它的面板結構卻與我們常見的液晶屏+按鍵的模式有所不同一準確的說是有很大差異。它采用的是快捷鍵繁多的全按鍵方式,另外,還配有一個專用顯示屏(僅能顯示預先設定好的內容),可顯示復印份數、縮放倍率、當前紙盒和紙張尺寸等,一體機的所有功能都可通過使用獨立的按鍵來實現,比如分頁方式、多頁合一的排版形式、濃度控制、原稿類型等都有各自的按鍵和相應的LED指示燈表示,配合簡明的圖示或文字說明,變更設置十分簡單了,也很直觀易懂。

其實,S2011不同尋常的控制方式更接近傳統意義上的復印機,而非目前流行的多功能體機或復合機。這種回歸傳統的設定很難去界定它的優劣,如果你用慣了老式的復印機,那么你會發現S2011的控制界面倍感親切,使用起來自然也會很對你的胃口;若你的情況恰恰相反,一段必要的上手適應時間還是需要的,當然,這個過程并不會很長。需要提及的是,除了豐富的復印功能外,S2011在其它應用的實現上就有些乏善可陳了,比如一些類似USB打印、掃描,或是數字發送等便捷性功能都無法在S2011上實現,這些功能雖不是什么特別高級的特性,但都很實用,缺少它們對于辦公的效率以及用戶的使用體驗都會有定影響。

S2011標稱的引擎速度為20ppm,指標相對較低,打印速度不是很快,理論上,其性能甚至要低于一些桌面級的多功能一體機。當然,S2011的優勢更多在于大幅面輸出以及耐用性和可靠性,速度上只要夠用即可。測試中,S2011的表現尚可,批量打印時走紙比較順暢(無明顯停頓),尤其是在處理頁面復雜的文檔時仍能保持很高的執行效率。整體來看,S2011的響應速度和批量打印能力都還不錯,6分56秒的總成績可以接受,若是應用在作業不是非常頻繁且印量不是特別大的辦公室中也并不吃力。

總體來看,S2011的打印效果與S2520基本類似,默認設置下S2011的文本打印質量不錯,文字清晰,字型規整,小字體文字易于識別。圖形質量較為一般,比如灰度層次過渡不夠平滑,而且純色填充也不是很均勻。選用高質量模后,畫質有一定改善,層次過渡細膩了一些,畫面的對比度控制也不錯,很多暗部層次的細節都能表現出來。

S2011在操作層面很接近傳統的復印機,它提供了直觀的圖形指示,各類快捷鍵也相當豐富,復印濃度、原稿種類、分頁、雙面等等都可以直接單鍵進行調整,操作起來非常高效,而且不同的設置也使用了相對應的圖標予以標識,當前的設置狀況一目了然,對于習慣使用復印機的用戶而言,S2011與你無疑是天作之合,你幾乎不需要任何適應過程就能很快上手。