新增世界遺產(chǎn)世紀(jì)建筑大師勒·科爾比西耶系列作品

(臺(tái)灣)+李祇慧

聯(lián)合國(guó)教科文組織世界遺產(chǎn)委員會(huì)第40次大會(huì)7月17日于土耳其伊斯坦布爾閉幕,本屆大會(huì)審議通過(guò)了21處新的世界遺產(chǎn)地。其中,中國(guó)廣西左江花山巖畫藝術(shù)文化景觀和湖北神農(nóng)架榜上有名。

由阿根廷、比利時(shí)、法國(guó)、德國(guó)、印度、日本和瑞士共同申報(bào)的勒·科爾比西耶現(xiàn)代建筑系列作品也成功入選。

勒·科爾比西耶(Le Corbusier)擁有瑞士、法國(guó)雙重國(guó)籍,生于1887年,1965年以77歲高齡過(guò)世。勒·科爾比西耶是近代建筑史上的傳奇人物。這次是勒·科爾比西耶的建筑作品第三次申請(qǐng)世界文化遺產(chǎn),其作品2009年及2011曾被法國(guó)、日本共同推薦但并未成功。

這次列入世界遺產(chǎn)的一系列作品,從勒·科爾比西耶眾多建筑作品中精選了17處,分別位于德國(guó)、阿根廷、比利時(shí)、法國(guó)、日本、印度、瑞士等七個(gè)國(guó)家。勒·科爾比西耶運(yùn)用了全新的方式來(lái)打造建筑,花了超過(guò)半個(gè)世紀(jì)的時(shí)間來(lái)完成這一系列作品,并稱之為“耐心的探究”。

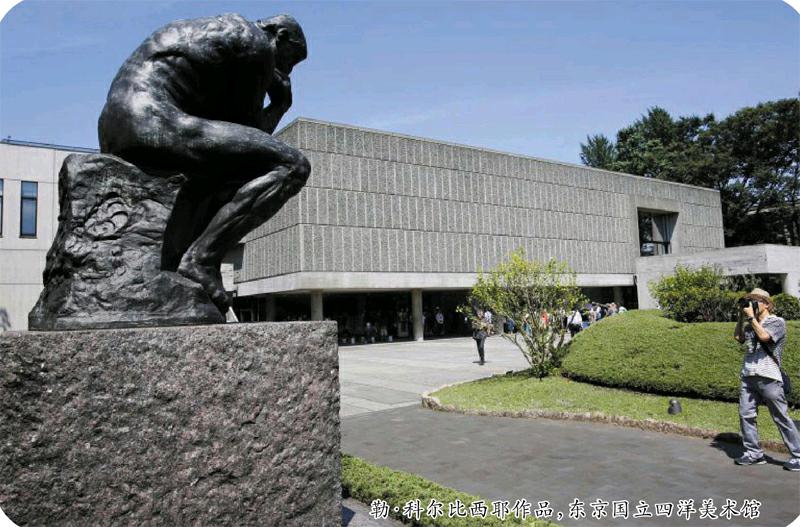

世界遺產(chǎn)委員會(huì)認(rèn)為,勒·科爾比西耶作品代表人類創(chuàng)造性的才能,給當(dāng)今世界的建筑帶來(lái)很大影響,并表示“不論是阿根廷拉普拉塔的庫(kù)魯切特博士宅邸(House of Dr Curutchet)、法國(guó)馬賽的公寓大廈(Unité dhabitation),還是印度昌第加的國(guó)會(huì)建筑群(The Complexe du Capitole)以及日本東京的國(guó)立西洋美術(shù)館,都反映了在20世紀(jì)的現(xiàn)代運(yùn)動(dòng)中,社會(huì)的需求如何被革新建筑技術(shù)所滿足。這批充滿創(chuàng)意的杰作亦象征了建筑實(shí)踐的跨國(guó)界”。

勒·科爾比西耶生于瑞士,年輕時(shí)就讀于藝術(shù)學(xué)校,其后周游各國(guó)學(xué)習(xí)建筑,到過(guò)布達(dá)佩斯、巴黎及意大利、德國(guó)等地,并到埃及和土耳其參觀探訪古代建筑群和伊斯蘭建筑,有“現(xiàn)代建筑旗手”及”功能主義之父“等稱號(hào),不少著名的建筑師都曾在他的工作室待過(guò)。

從建材到設(shè)計(jì),勒·科爾比西耶都對(duì)后世的建筑概念產(chǎn)生很大的影響。20世紀(jì)20年代初,他運(yùn)用新的工業(yè)材料與技術(shù)取代使用已久的混凝土,為后代建筑帶來(lái)新的啟發(fā);他曾提出用柱子代替墻身支撐建筑物,以應(yīng)付第二次世界大戰(zhàn)后人口激增導(dǎo)致的空間需求,雖然不被當(dāng)時(shí)的人們接受,卻被現(xiàn)今的建筑師廣泛應(yīng)用。?笏(編輯/立原)