從小春蟲到FAST 從史前文明到未知星空貴州 我們還有多少未知

文/彭芳蓉

從小春蟲到FAST 從史前文明到未知星空貴州 我們還有多少未知

文/彭芳蓉

GUIZHOUWOMENHAIYOUDUOSHAOWEIZHI

9月25日,世界最大單口徑射電望遠鏡(英文縮寫FAST)項目正式運行觀天。這只世界獨一無二的“天眼”用她世界第一的姿態望向宇宙,探索未知的世界。人們歡呼雀躍,鋪天蓋地的報道遍布全球,平塘、克度、大窩凼……這些詞匯登上各大媒體熱搜榜,關于FAST的一切一直在熱絡地延續。

“天眼”帶來的不僅僅是在國際同類設備保持20年以上領先水平的榮耀,更開啟了人類探索未知世界的無限可能,吸引著全球的關注。從探索宇宙的角度來說,貴州或將成為人類未來的一個起點。

“未知”對人類而言永遠都有著強大吸引力。正如對人類的未來充滿猜測,人類起源也是引發人們極大的好奇心。據眾多資料顯示,目前已知的最古老的生物,是距今大約5.8~6億年的小春蟲動物化石,而這一重大發現,恰好也發生在貴州。

關于生物的始祖和人類的未來,人類的“兩頭”與貴州密切相關。貴州,到底還有多少“未知”值得人們去關注它、探究它?

現在:未解之謎激蕩“蝴蝶效應”

小春蟲

貴州省平塘縣克度鎮,曾生活在大窩凼里的人們早已遷出,少了煙火氣的大窩凼顯得有些神秘,巨大的望遠鏡沉在山谷中,更顯出幾分嚴肅。離大窩凼約250余公里外的甕安縣,其旅游業的發展更強調文化底蘊的挖掘。甕安能拿出手除了千年古邑文化,還有備受科學界追捧的“甕安生物群”,以及幫助人們深入認識生命演化的“貴州小春蟲”。早在2012年,參加第17屆國際寒武系內部再劃分野外工作會議的美國、德國、加拿大、意大利、瑞典、英國、俄羅斯、日本、韓國等10多個國家和地區的專家,深入甕安實地考察“貴州小春蟲”古生物群化石。眼下,甕安縣依此著手規劃籌建“貴州小春蟲古生物群化石博物館”。

無論是蘊藏著未來無限可能的大射電望遠鏡,還是隱藏著過去生命演化秘密的小春蟲,他們對當下貴州的旅游文化發展,都產生著“蝴蝶效應”。放眼整個貴州,還有更多地方因“未解之謎”會讓人類認清自己到何種程度?會為人類帶來多大影響?目前都未可知,唯一已知的是,最先受到切實影響的是當地人的生活。

FAST選址大窩凼,對當地人最直接的影響是遷徙。建設FAST要做到無線電靜默,為此5公里范圍內,有2029戶、9110人需要搬遷,而這次搬遷對祖祖輩輩只能靠傳統農業維生的當地人來說,帶來走出大山謀求發展成為可能。住在周圍的克度、塘邊甚至羅甸縣邊陽鎮上的人們,紛紛開起了酒店,為迎接如潮水般涌來的游客做足準備。而周邊的配套項目建設,將為平塘縣帶來無可估量的“能量”。

平塘縣委書記臧侃就曾在接受采訪中表示:強產業、擴城鎮、打基礎,是平塘縣發展的基本思路。除此之外,平塘縣還將依托獨特的天眼、天書、天坑的“三天”特色,大力發展特色旅游,“目前平塘的旅游人數和旅游總收入在非經濟強縣中已排名第一”。

如今走在甕安街頭,雖然并不是人人都能說出那6億年前古老生物的名字,也許也不知道如何理解那些專業的科學術語,但那神秘的遠古生物,顯然已成為一張炙手可熱的名片,將甕安以文明起源的方式向世界打開,同時又對當下的甕安產生著諸多影響。

以往,在大部分人的認知中,貴州甕安縣是以擁有中國最大磷礦而聞名的“亞洲磷倉”,如今,人們看待這片土地的視角變得更加多維:這里的非物質文化遺產造就了千年古邑的神采;這片“亞洲磷倉”因“甕安生物群”和大名鼎鼎的小春蟲化石而化身為“動物世界的伊甸園”。

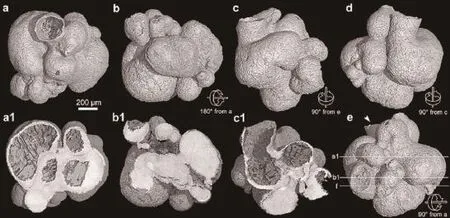

關嶺出土的古生物化石

過去:貴州見證人類進化歷程

6億年前的遠古生物,體積小到不及兩根頭發絲的寬度,通過顯微鏡觀察,發現其“五臟俱全”,有相對復雜的生物學特征。“小春蟲”的重大發現,不僅是科學上的重大進展,也是推動貴州走向世界的科學名片。

甕安的磷礦之下埋藏著無數的秘密。1961年,科學家在此發掘出不平凡的微生物化石,從中窺見6億年前地球陸地生物的樣貌。在此之前,20世紀在蘇格蘭發現的地衣化石,只將地球陸地生物定格在4億年前。

科學家們在這里發現了來自于6億年前的地衣化石。1998年,國際知名古生物學家和演化生物學家、中國科學院南京地質古生物研究所研究員、南京大學生命科學學院教授陳均遠,又在離發現地衣化石不遠的地方,發現前寒武紀多細胞動物和胚胎化石。

這個動物群化石,距今有5億多年。這一重大發現,不僅解答包括達爾文在內的許多科學家的懸念,還將動物世界的歷史前推到寒武紀之前4000萬年,被國際古生物學界譽為20世紀進化生物學最重要的成就之一。

關嶺出土的古生物化石

2003年,陳均遠一行人再次來到甕安,找到了10塊保存精美的兩側對稱動物成體化石,陳均遠把這種甕安動物化石群中兩側對稱的動物,取名為“貴州小春蟲”,以紀念這種在地球走出漫漫嚴冬、動物生命春光乍現時刻誕生的小東西。

在著名歷史學家范同壽眼中,貴州的過去遙遠而厚重,除了“小春蟲”能代表貴州在生物演化過程中扮演重要角色,在關嶺新鋪鄉發現的海百合化石群和在興義縣(今興義市)頂效鎮柳蔭村發現的貴州龍化石,以及陸續被發現的舊石器時代文化遺址和古生物化石等,都表明貴州見證了人類進化的過程。

盤縣大洞

桐梓人

范同壽在他的著作《貴州歷史筆記》中表述:“貴州的舊石器時代文化遺址多達50余處,幾乎每一個時期的舊石器文化,在貴州都可以找到代表。屬于舊石器時代早期的有黔西觀音洞遺址、盤縣大洞遺址;屬于中期和中晚期的有桐梓巖灰洞遺址、水城硝灰洞遺址;屬于晚期的有興義貓貓洞、普定穿洞、桐梓馬鞍山、平壩飛虎山、六枝桃花洞等遺址。”

關嶺出土的古生物化石

盛產玉米、芋頭等農作物的黔西縣沙井鄉井山村看起來非常普通,但1964年,著名考古學家裴文中在此試掘了黔西觀音洞遺址,揭開了貴州“史前文化”的帷幕,使得這個小村莊顯得與眾不同。

“黔西觀音洞文化”提供了舊石器時代早期的諸多文明佐證,“桐梓人”的發現則填補了古人類發展進化年代中一個關鍵的環節。“桐梓人”出現于20多萬年前,發掘過程也頗為曲折,消息公布后,16個國家的電臺、報刊紛紛轉載和報道。不少國家發表文章評價其重大意義。北京電影制片廠還專門攝制了新聞專題片《“桐梓人”的故鄉》在全國放映。

同樣活動于20多萬年前的早期智人還有“盤縣大洞人”,于1990年被發現,大洞遺址也于1996年被列為第四批全國文物重點保護單位。

此外還有晚期智人“興義人”、普定“穿洞人”、桐梓“馬鞍山人”、“白巖腳洞人”和安龍“觀音洞人”等諸多考古發現,共同證明了貴州是古人類的發祥地之一。

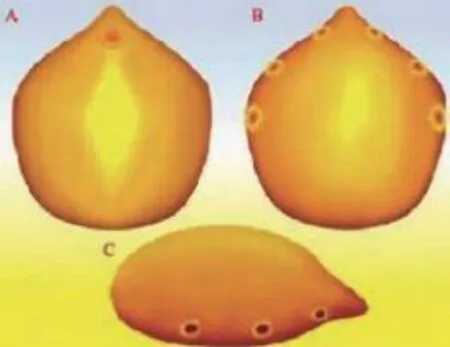

貴州始杯海綿

貴州龍

未來:人類探尋未知世界的新起點

范同壽在多年的研究中觀察到:一個面積110多平方公里的“關嶺生物群省級地質公園”在關嶺自治縣建起,在新鋪古生物保護區,僅從事仿真古生物化石生產的就有100多人;貴州龍化石的發現很快成為國內外古生物學者關注的焦點;居住在盤縣大洞遺址附近的人們,從不懂、不了解將遠古石制品砸碎肥田,到主動將石制品送到科研部門鑒定,這其中反映出的文化價值觀念的進步,令人振奮。

2008年以來,中國科學院南京地質古生物研究所的研究人員,每年都會到貴州甕安開展工作。他們用硫酸溶解磷礦石,在殘渣里尋找化石樣本后,在電子顯微鏡下反復觀察。2015年,他們終于發現了一個米粒般大小的動物成體化石,經研究確定為至今已6億年的原始動物實體化石,是甕安生物群首個“成年”動物。該化石的發現者,來自中國科學院南京地質古生物研究所的殷宗軍等人將該海綿命名為“貴州始杯海綿”。

這一發現使得甕安生物群的潛在價值得到釋放,破解了之前因沒有找到可靠的動物成體化石,而使國際上對我國甕安生物群中動物胚胎狀化石生物學解釋的質疑。

貴州的過去承載著人類生命的智慧。隨著歷史的腳步前行,如今世界領先的FAST或將帶領人類邁向更廣闊的太空。這口“超級大鍋”為貴州帶來的發展機遇也已清晰可見:在曾經不被外界所知的大窩凼里,來自世界各地的科學家正仰望星空,探索宇宙奧秘;在離大窩凼不遠的小鎮上,對科學心懷敬畏和好奇的游客絡繹不絕,打破千年的沉寂。

黎明,從空中俯瞰FAST

居于山中的人們正因種種“未知”的被發現而改變生活軌跡,越發認清貴州深厚文化的價值所在;山外的人們因這些科學發現一次次刷新對貴州的認知。

胡適曾提出“大膽假設,小心求證”的治學方法,當人們在貴州提出種種大膽的假設時,也在為這片土地的文明發展提供種種實證。

絢麗的喀斯特景觀和丹霞地貌,成為貴州最具特色的人文標識,依托這些豐富的文明歷程,貴州在世界文明中不斷推出新的看點。

貴州地理歷史漫長綿延,現在具備著探索未來的最佳條件,人類文明發展中的“已知”和“未知”都能在貴州找到線頭,特別是對“未知”的探知,正助推貴州成為人類探尋未知世界的又一個起點。