半個多世紀考古成果首次集中亮相打開貴安大地的萬年時光

文/袁澤友

半個多世紀考古成果首次集中亮相打開貴安大地的萬年時光

文/袁澤友

DAKAIGUIANDADIDEWANNIANSHIGUANG

一個全國最年輕的國家級新區,為何能夠傳承著數萬年的歷史文脈?9月28日,隨著貴州省貴安新區考古成果展暨藝術精品展的驚艷亮相,貴安新區境內半個多世紀以來陸續出土的文物精品,第一次集中展示在世人面前,從而打開了貴安大地的萬年時光,讓人們近距離領略這片土地上至舊石器時代、下至明清時期的數萬年歷史發展脈絡。

半個多世紀考古成果集中亮相

此次展覽由貴安新區黨工委管委會主辦,貴州省文物考古研究所、貴安新區旅游文化發展中心承辦,是2016中國(貴州)國際民族民間文化旅游產品博覽會的重要組成部分,于9月28日至10月2日期間在貴安新區文化藝術博覽館舉行。展覽集中展示了中科院、貴州省考古研究所等單位在貴安新區境內考古工作中取得的豐碩成果,同時也展現了貴安新區在利用民藏資源推進傳統文化建設發展方面取得的有益經驗。

展覽以“文明探源·天工匠心” 為主題,分為兩大板塊。第一板塊為貴安新區考古成果展,陳列展覽貴安新區境內1954年以來歷次考古發掘中出土的文物精品。整個展覽按時代先后,采取文物標本展示、場景復原模型展示、考古現場圖片展示等手段,結合文字說明和專業現場解說,將貴安新區自舊石器時代至明清時期的出土文物精品進行集中展示。

這些文物精品種類豐富,涵蓋了石器、骨器、角器、陶片、青銅器、鐵器、金器、瓷器、瑪瑙等,是了解研究貴安新區境內古人類活動規律及歷史演進歷程的重要史料和證據,展示了貴安新區厚重的人文底蘊。

據了解,貴安新區境內的考古工作始于1954年。人們在當年的羊昌河水利工程建設中發現了漢代文物,貴州省博物館考古隊追蹤線索,首次在貴州境內發現了漢代墓葬,證明早在漢代,中央王朝已經開始在貴安所在區域經營開發。1956至1959年,考古隊伍對原清鎮、平壩交界處的160多座墓葬進行了清理,墓葬年代自漢代至宋代;1964至1965年,在馬場鎮清理東晉南朝至唐宋的古墓葬34座,出土了大量珍貴文物;1981年,貴州省博物館對平壩縣白云鎮的飛虎山遺址進行了發掘,第一次在今貴安新區境內發現了史前洞穴遺址,炭十四測定的最老年代為距今約1.3萬年。

貴安新區開發建設以來,考古工作并沒有停止,貴州省文物考古研究所對新區境內的文物資源進行了更為詳盡的調查,取得了一系列重要收獲。

展覽的第二板塊,則是貴安新區中國歷代文化藝術品精品展。展覽在新區文化藝術博覽館現有文化藝術展品的基礎上,進一步借助民間力量,精選民間收藏大家們精心收藏的文化藝術精品進行陳列布展。這些文化藝術展品有中國歷代的古玉器、青銅器、漆器、陶瓷器等品類,數量達300余件組,其中有200余件藝術品精品是第一次向社會公共進行展示,它們這一次集中精彩亮相,讓來自世界各地的觀展嘉賓們一飽眼福。這些展陳藝術展品中,不乏商代玉器“寬柄跪俑”、春秋“浮雕虎鏤空戈”等珍貴文化藝術品收藏精品。

守望古老鄉愁 傳承貴安文脈

此次貴安新區考古成果展暨文化藝術品精品展,是貴安新區全面挖掘整理、宣傳展示貴安歷史遺存文明、打造貴安文化黃金名片的重要舉措,生動體現了貴安新區文化建設發展“神工匠意,格物致知”精神內涵,凸顯貴安新區的文脈傳承精神和文化戰略眼光;同時,也讓人們意外領略到貴安這個充滿銳氣的國家級新區溫情與厚重的一面。

人們此次參觀到的大量文物,是這片土地上的先祖們留給貴安新區的寶貴歷史文化資源,凝聚著深厚的歷史記憶和文化沉淀,它奠定了貴安新區這座山水田園城市的文化基調,彰顯了貴安新區的文明厚度。

這些文物的發現看似偶然,但實際上是這方水土對貴安人的文化守望精神的必然回饋。

這種文化守望精神,是一種高度的歷史責任感,是一種對歷史與文化的敬畏,是一種超功利的文化自覺。這種文化守望精神,內化于心,外化于行,影響著貴安建設者的價值觀、歷史觀、政績觀。因此,自啟動開發建設以來,貴安新區就高度重視對新區歷史文化的挖掘和研究,考古工作及時跟進。

通過建區以來多年的田野考古調查和發掘工

作的持續系統推進,貴安的歷史根脈逐漸清晰。僅在馬場鎮境內,人們就發現和核查各類文化遺產81項(含地下文物50處、地面文物27處、非物質文化遺產4項)。其中地下文物包括史前至商周時期的洞穴遺址38處、兩漢魏晉南北朝時期的墓葬和遺址4處、唐宋至明清時期的遺址和墓葬7處、近現代墓葬1處;地面文物包括洞屯及營盤遺址9處、寺廟2處、村落文化景觀7處、古井古橋古塔及碑刻9處;非物質文化遺產包括苗族夫妻舞、布依族六月六等4項。

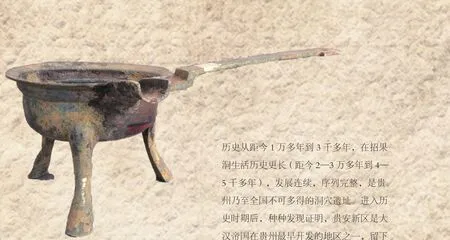

東晉銅鐎斗

尤其值得關注的,是考古專家在史前洞穴遺址馬場牛坡洞、高峰招果洞和漢晉墓葬群等文物點進行考古發掘所取得的重大收獲。這些文物點已經出土石器、骨器、動物化石等各類文物數千件。古人類在牛坡洞生活的歷史從距今1萬多年到3千多年,在招果洞生活歷史更長(距今2—3萬多年到4—5千多年),發展連續,序列完整,是貴州乃至全國不可多得的洞穴遺址。進入歷史時期后,種種發現證明,貴安新區是大漢帝國在貴州最早開發的地區之一,留下數量驚人的漢代遺存。魏晉以降,漢室衰微,當地的土著文化得到了發展機遇,這些土著文化因素成為后來少數民族文化的源流。

獨特的喀斯特地貌,使貴州各地史前洞穴遺址廣布,對于研究人類從舊石器時代往新石器時代過渡時期文化歷史以及從狩獵到農耕文明的轉型等重大學術課題均有著重要意義,這在中國乃至世界范圍內,都有著典型性和代表性、甚至唯一性!

而貴安新區境內河網密布,生態良好,天然喀斯特洞穴發育,是目前貴州境內洞穴遺址分布最為集中的地區,是遠古人類棲息的美好家園,古人類在此繁衍生息數萬年,留下了豐富的遺跡遺物。建國至今,以貴安新區為核心的黔中考古就一直在延續,并陸續有重大發現。從數萬年前開始,每個歷史時段都有時代識別性很好的代表性遺存被發現,如平壩飛虎山洞穴遺址、新區高峰招果洞遺址、馬場牛坡洞遺址和馬場魏晉南北朝墓葬群等,均填補了貴州史前時期和魏晉南北朝時期的很多空白,是貴州境內目前建立起從史前到明清時期完整考古文化序列的唯一地區。

六朝青瓷雞首壺

尹關墓群四系褐釉陶罐(六朝)

最大化釋放文化資源精神價值

隨著一系列公共文化項目的跟進,貴安新區多年的考古成果等文化資源所承載的精神價值,將進一步得到最大化釋放。

據悉,貴安新區將依托境內洞穴遺址,深入開展國內國際學術合作,建設“中國南方喀斯特洞穴遺址公園”項目,休閑之余,成為窺見原始人類生活場景的一扇窗口,也將成為貴安新區文化建設的一道亮麗的風景線。

此外,經省級部門協調,貴州省文物考古研究所、貴州省文保中心將入駐貴安新區月亮湖畔的文化綜合體,并在此建設貴州省公共考古活動中心,中心落成后,將成為貴州首個系統地向公眾展示歷史文化,普及考古知識的科普平臺。同時作為考古成果的科研轉化中心,配備先進的文物保護、檢測分析設備儀器。

貴安新區還決定在馬場鎮熊家坡墓地選址,建設貴州省文物考古研究所貴安整理基地和魏晉南北朝墓地遺址博物館。目前,該中心即將進入施工階段,屆時,公共考古中心將免費對普通民眾開放,人們可以真正參與到田野考古發掘和科研工作中來,真正讓考古走出象牙塔,走近大眾。