燕飲投壺禮為先 談古代游戲投壺

燕飲投壺禮為先 談古代游戲投壺

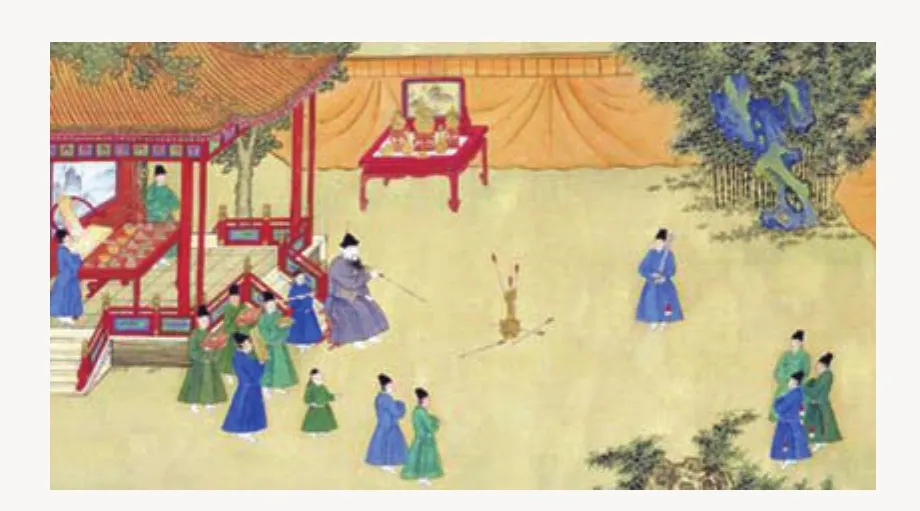

投壺,顧名思義,就是由游戲者輪流站在離壺一定距離的地方,用手把箭投向壺中并計算得分的游戲。這種運動在春秋戰國時期非常流行。當時,諸侯之間友好往來時要投壺,貴族聚會也要投壺,堪稱燕飲必備節目,是愉悅賓客的重要助興手段。

投壺最早由先秦時期的射禮演變而來,射箭是古代優秀男子必備的六藝之一。在很多重要場合,大家都得輪流展示射箭功夫,而且有兩條很重要的成規。第一是射不中靶的人要罰酒,第二是不會射箭的人不能說你不會,而是要以身體不舒服告假。

這兩種情況都是很丟面子的,且有些人確實拉不動弓,總不能回回喝罰酒、請病假吧?為了讓他們不那么難堪,投壺應運而生。因為投壺的運動量很小,所以即使你手無縛雞之力,也能參與。

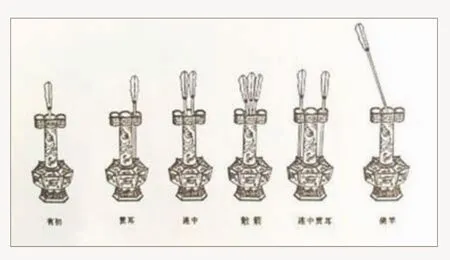

投壺之器有講究

由于禮數繁多,當時為一場投壺游戲服務的人竟有十余之眾,投壺所用的器具,除了壺、箭矢、中、記分的“算”之外,還包括各種盥洗用具和酒樽之類,所以是典型的貴族禮儀活動。

學者們認為,當時所投的箭矢跟打仗時所用是不同的,沒有箭鏃,即沒有金屬箭頭。矢有三種長度,室內用二尺,大廳里用二尺八寸,戶外則用三尺六寸的;壺也有講究,必須“脰(脖子)修(長)七寸,口徑二寸半,壺高尺二寸,受豆斗五升,壺腹修五寸”,壺內裝有小豆,是為了防止箭矢投入后彈出。

由射禮演變而來

國君之間的賭注

投壺的門檻雖然很低,但既然是具有一定競技性質的游戲,輸了是要罰酒的,所以投壺比賽有時也會弄出火藥味來。據《左傳·昭公十二年》記載,公元前530年,晉國發生了一場著名的投壺比賽事件,對陣選手分別是晉昭公和齊景公。當時,兩位國君把諸侯盟主作為投壺的“賭注”,最后卻打成了平手,一場原本和睦的外交宴會也由此鬧得不歡而散。而這場比賽,也是投壺在史料中留下的最早記錄,在古代體育史上流傳數千年的投壺,就此揭開輝煌一頁。

宴飲玩耍樂無窮

其實,在絕大多數流行時間內,投壺體現的并不是火藥味,而是一起宴飲玩耍的其樂融融。這一游戲一來應了射禮的古制,顯示主人盛情待客,可以讓嘉賓多喝酒,二來主賓互動,增加了宴會的喜慶氣氛,所以備受古人歡迎。

春秋戰國以后,除了貴族圈,投壺在民間也開始流行,并在歷朝歷代都涌現出一批準度、花樣令人瞠目結舌的明星投手。直到清代,仍有一些王公貴族和文人雅士對投壺樂此不疲。

投壺幾經演變,流傳了兩千多年,一度極為興盛。之所以如此,首先因為它是一項“古禮”,是一種雅致的娛樂方式。其次,這種娛樂本身可以修身養性,并有健身的意義。但它始終伴隨著一整套繁瑣的禮節。這樣,就使投壺的流傳范圍變得狹窄。隨著西方現代體育的傳入,投壺也逐漸退出了歷史舞臺。