一個王朝遠去的金戈鐵馬湖潮地戲

文/秦 聲 圖/ 劉啟鈞 鄧 剛

一個王朝遠去的金戈鐵馬湖潮地戲

文/秦 聲 圖/ 劉啟鈞 鄧 剛

HUCHAODIXIYIGEWANGCHAOYUANQUDEJINGETIEMA

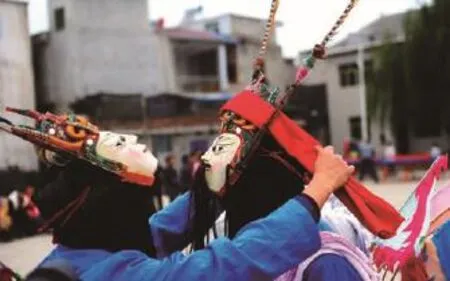

◎每次表演總會引來許多觀眾

“咚咚咚嗆……咚哐咚咚哐……”伴隨著聲聲鑼鼓,頭蒙青巾,額戴面具,手執長矛刀劍,身穿長衫大褂,隨口而唱,應聲而舞,舞蹈多表現征戰、格斗,高亢的唱腔伴以粗獷的舞蹈,讓觀眾在獵獵的旗風中感受來自傳統文化的鏗鏘力量。這就是被譽為戲劇藝術“活化石”的地戲,平地就是舞臺,是貴州省貴安新區湖潮鄉最早出現的戲種之一。

在湖潮鄉,幾乎村村有地戲,全鄉18堂,創貴安新區之最。一堂地戲就是一部歷史。只演正史,不演野史;只有武戲,沒有文戲。劇目分別為《薛仁貴征東》《北宋楊家將》《八虎闖幽州》《大反山東》《三國演義》《岳飛傳》等,均為金戈鐵馬的征戰故事。

六百年地戲 大明朝遺風

80歲高齡的朱世豪老人是蘆官地戲隊年齡最大的成員,打記事起就爬在父親背上看地戲,那時候父親是地戲隊的鼓手。“以前聽父親說過,這地戲是從老祖上傳下來的,父傳子、子傳孫,一代代傳下來,已經有八九代人了。”朱世豪告訴記者,他們的先輩在明初那場戰爭后移民到此,歷經了幾百年的軍旅生涯,雖說湖潮地平土沃,但“尚武精神”傳承至今。為方便演練,他們將以前的真刀真槍換成了木質兵器,將護身的盔甲用木質的面具和寬袍長衫所代替。

◎貴州省貴安新區布依族同胞在馬場鎮平寨村載歌載舞喜慶“三月三”

◎粉墨登場,一招一式,傳遞的是記憶

這是一種獨有的頭戴木刻假面的民間戲劇,以說唱為主,伴之以舞蹈。劇情的發展和貫穿,以說白的形式來推動;人物間的矛盾沖突,人物感情的起伏激越處則通過唱的形式來表達。其唱腔簡單樸實,曲調高亢激越,帶有弋陽腔的遺風。

每逢春節期間,湖潮鄉到處鑼鼓喧天,村民們圍成一個個圈子,津津有味地觀賞著他們自編自演的地戲。在正式演出前,必須擇個吉時,舉行隆重的開箱儀式。將頭一年演出結束后封存于“神柜”中的“臉子”,在香燭錢紙的燃燒祝禱聲中,虔誠地“開箱”“請神”。在當地村民眼中,他們的地戲臉子就是神的化身,敬神祭神的每個過程都莊嚴而隆重。

在地戲表演中,“開箱”要占去一天時間,“開箱”當天不再演出。而地戲表演中最后一道祭祀儀式為“封箱”,“封箱”結束后,娛人娛神的地戲活動就完成了它的使命,人們可以心安理得地投入到新一年的農事活動中,等待著一切良好的祝福和奉賀能夠實現。

鐵馬金戈 王朝記憶

“康王金陵來復位,入朝保駕圣王君。雄心壯志忠良將,要做精忠報國人。”在湖潮鄉文化廣場上,新民村地戲隊正在演繹精忠報國的《岳飛傳》。地戲的展演,始終貫穿著“忠義”二字,體現著家國意識。

在廣場另一邊,蘆官地戲隊也在上演著《北宋楊家將》的精彩選段——“八虎闖幽州”。

“楊令公帶著他的七個兒子攻闖幽州,救出被困于幽州城中太宗皇帝。”飾演楊繼業六郎的楊延昭的孫朝龍向記者解說著戲詞。“從太宗皇帝繼位開始說起,主要講述楊家父子攻打幽州救出太宗皇帝,最后英勇無敵的楊業扼守雁門關的故事。”孫朝龍告訴記者,從頭到尾演完這段中國民間廣為流傳的英雄傳奇故事,需要半個月之久。“楊家四代忠良,我最敬佩的就是楊延嗣,稱‘楊七郎’……”對于這段歷史,孫朝龍早已爛熟于心。

在湖潮鄉,一堂地戲只講述一個歷史故事,每個地戲隊都年復一年的復述著同一堂戲。湖潮鄉藝術團地戲隊隊長金應國介紹說,全鄉18支地戲隊所演的劇目都不盡相同,他們依照自己對歷史的興趣和偏愛,選擇不同的劇目。《三國演義》《大反山東》《薛仁貴征東》《三下河東》……沒有風花雪月,只有金戈鐵馬。

地戲對賢君明主、忠臣良將“歷史”的表演,使湖潮鄉村民世世代代保持著對國家歷史的社會記憶。我們發現,地戲隊的老人們大多連自己的名字都不會寫,但對于中國歷史上的王朝更替、社會興衰、英雄人物等如數家珍。正是在這種村落文化長期的浸潤過程中,使他們保持著對國家“歷史”的恒久記憶。

一臺地戲 演幾代人

一個村子祖祖輩輩只演一臺戲,可以說是“世代相傳”。一茬接一茬的年輕人,有的甚至從孩提時就耳濡目染。

“這是老一輩傳下來的文化遺存,條件再艱苦都不能丟。”湯正強今年78歲,但提起十年浩劫中被燒毀的臉子,仍然心痛不已。“那是幾百年傳下來的古董啊!就眼睜睜看著一面面被扔進火堆,卻一點辦法都沒有。”如今回憶起來,湯正強老人眼里仍會噙著淚花。

◎地戲需要一代一代的堅定傳承

“文革”過后,解散的地戲隊又開始重新組建,大家也想方設法重雕臉子。湯正強當然按耐不住,以木為紙、以鑿為筆,憑借著對地戲的熱愛和深印在腦海中的人物形象,在半年時間里,將《北宋楊家將》劇情中雄渾粗獷、神色各異的角色面具一一雕刻出來。經過神圣的“開光”儀式后,全新的木制臉子又被賦予了新的生命,被信奉為“神”的化身。那一年是1978年,地戲在經歷了一段時間的靜寞以后,又開始活躍起來。

當我們問及如何解決民族民間傳統文化普遍存在瀕臨滅絕的難題時,金應國顯得胸有成竹。“地戲已經融進了村民的血脈,成為村民生活的重要組成部分。每逢過年,村民們都會自發組織在一起跳地戲,從正月初一一直玩到大年十五,硬要跳完整部大戲才過癮。”“好些外出打工回鄉的年輕人,臘月閑著沒事做就提前跟著父輩學戲,從刀法開始學起,操刀、擋刀、追刀,以便正月能正式上場。”

陳光慶是新民地戲隊最年輕的成員,今年40歲,他20歲起就跟著父親跳地戲。哪怕前些年在外打工,都要把戲譜帶在身邊,念著一段段經典的唱詞,以解鄉愁。

責任編輯 袁澤友