復治菌陽肺結核中醫(yī)證候分布規(guī)律研究*

張 東,孫 昕,劉恩順,鄭 莉,杜鐘珍,謝 祎

復治菌陽肺結核中醫(yī)證候分布規(guī)律研究*

張東1,2,孫昕2,劉恩順3,鄭莉3,杜鐘珍2,謝祎2

(1.天津中醫(yī)藥大學研究生院,天津300073;2.天津市海河醫(yī)院,天津市呼吸疾病研究所,國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)藥防治傳染病重點研究室,天津 300350;3.天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院,天津 300150)

[目的]探討復治菌陽肺結核中醫(yī)證候分布規(guī)律。[方法]通過臨床調(diào)查研究,收集362例復治菌陽肺結核患者的常見中醫(yī)癥狀、體征及舌脈信息,采用Epidata3.02軟件建立證候數(shù)據(jù)庫,SPSS 18.0軟件進行描述性分析和聚類分析。[結果]證候出現(xiàn)頻率最高的前4位是陰虛305例(84.25%),氣虛212例(58.56%)、火熱166例(45.86%)、瘀血133例(36.74%)。證候靶點出現(xiàn)頻率最多的是肺、脾、腎。證候要素組合以2組、3組、4組證候組合情況最常見,聚類分析顯示,氣虛與陽虛聚為一類,火熱、瘀血與痰濁聚為一類。[結論]復治菌陽肺結核不僅具有傳統(tǒng)的“陰虛火旺”證候特征,而且兼有脾、腎證候的比例明顯上升,部分患者血瘀證表現(xiàn)明顯。

復治菌陽肺結核;證候分布;聚類分析

結核病是嚴重危害人類健康的傳染病,是中國重點控制的重大疾病之一。近年來隨著結核病的發(fā)病率在全球有所回升,復治肺結核患者也隨之增多。有研究顯示,中國復治肺結核的患病率為45/10萬[1]。隨著復治肺結核患者的增多,肺結核患者的耐藥率逐年上升[2],這無疑為肺結核的預防和治療增加了難度。中醫(yī)藥治療肺結核尤其獨特的優(yōu)勢,辨證論治是其特色之一。目前有關復治菌陽肺結核的辨證分型尚無統(tǒng)一標準,使中醫(yī)藥治療復治菌陽肺結核的診斷和療效評價缺乏說服力。本研究采用臨床流行病學方法,通過調(diào)查、收集符合復治菌陽肺結核診斷標準病例的癥狀、體征以及舌脈象等四診信息,結合現(xiàn)代統(tǒng)計學分析,揭示其證素的分布和組合規(guī)律,為復治肺結核的證候診斷和辨證施治提供客觀依據(jù)。

1 資料與方法

1.1資料

1.1.1病例來源2011年9月—2013年9月在天津市海河醫(yī)院、天津中醫(yī)藥大學第一附屬醫(yī)院、天津中醫(yī)藥大學第二附屬醫(yī)院等確診的362例復治菌陽肺結核患者。男241例(66.57%),女121例(33.43%),年齡分布:31~40歲年齡段最多,為93例(25.69%)。

1.1.2診斷標準參照衛(wèi)生部疾病預防控制局醫(yī)政司制定的《結核病防治規(guī)劃實施工作指南》[3]執(zhí)行。復治菌陽肺結核患者的診斷標準為在診斷肺結核的基礎上,不規(guī)則治療3個月以上或規(guī)則治療6個月痰菌仍陽性者[4]。

1.1.3納入標準1)符合上述診斷標準。2)年齡在18~65周歲。3)對調(diào)查依從性較好,簽署知情同意書。4)天津市或久居天津市復治肺結核患者。

1.1.4排除標準1)年齡在18歲以下或65歲以上者,妊娠或哺乳期婦女。2)合并有心腦血管、肝、腎和造血系統(tǒng)等嚴重原發(fā)性疾病,精神病患者,影響肺結核患者臨床表現(xiàn)的患者。3)合并其他部位結核的患者。4)合并哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)等慢性肺系系統(tǒng)疾病的患者。

1.2方法

1.2.1調(diào)查表設計從臨床實際出發(fā),參考各癥狀出現(xiàn)的頻次并結合專家建議,納入合適的癥狀。并參考《中醫(yī)臨床診療術語·證候部分》(GB/T16751-1997)[5]、《中藥新藥臨床研究指導原則》[6]等,將中醫(yī)癥狀分為無、輕、中、重4級(分別定義為0、1、2、3分),舌象、脈象分為有、無2級(無、有分別為0、1分)。制定《復治菌陽肺結核中醫(yī)證候及相關因素調(diào)查表》。

1.2.2調(diào)查方法采用流行病學橫斷面調(diào)查方法,對天津地區(qū)復治菌陽肺結核患者進行中醫(yī)證候?qū)W調(diào)查,按結核病醫(yī)院等級分層,以分層整群隨機抽樣方法,在各層隨機抽樣,調(diào)查抽樣選中的門診和住院的復治菌陽肺結核患者。由經(jīng)培訓的研究人員搜集記錄四診相關資料并填寫自擬的《復治菌陽肺結核中醫(yī)證候及相關因素調(diào)查表》。

1.2.3數(shù)據(jù)錄入和統(tǒng)計學方法利用Epidata3.02建立調(diào)查資料數(shù)據(jù)庫,將數(shù)據(jù)導入SPSS 18.0,計數(shù)資料以頻率進行描述性分析,對證候要素采用系統(tǒng)聚類分析。

2 結果

2.1復治菌陽肺結核癥狀分布特征結果顯示,在所有納入統(tǒng)計的癥狀(不含舌脈)中,出現(xiàn)頻率較高的前10位癥狀依次為咳嗽、痰少、乏力、低熱或自覺發(fā)熱、盜汗、氣短、痰白、胸痛、食欲不佳、軟便。在舌象、脈象中,出現(xiàn)頻率較高的前10位依次為:舌暗、脈滑、苔薄、脈沉、苔白、舌干、齒痕舌、脈細、舌淡紅、苔薄。

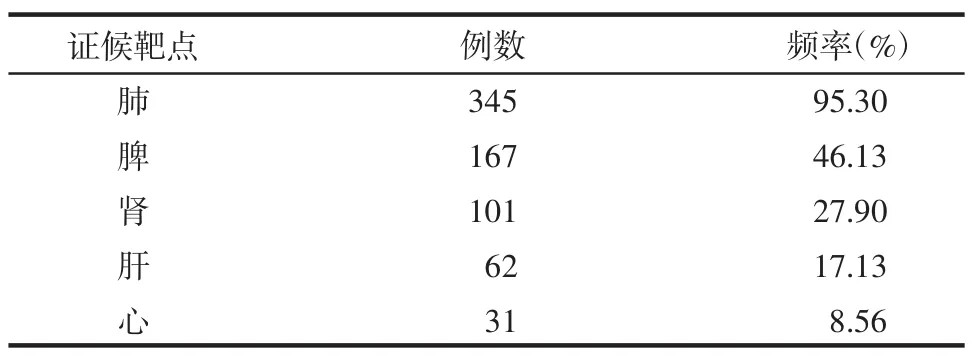

2.2證候要素分布情況362例患者中證候出現(xiàn)頻率最高的前4位是陰虛305例(84.25%),氣虛212例(58.56%)、火熱166例(45.86%)、瘀血133例(36.74%),其余證候依次為痰濁102例(28.18%),陽虛76例(20.99%),血虛26例(7.18%)。證候靶點出現(xiàn)頻率最多的是肺、脾、腎,分別為345例(95.30%)、167例(46.13%)、101例(27.90%)。見表1-2。

表1 證候要素分布情況Tab.1 Distribution of the syndrome elements

表2 證候靶點分布情況Tab.2 Distribution of the syndrome targets

2.3證候要素組合情況兩證組合84例占23.20%,3證組合135例占37.29%,4證組合119例占32.87%,5證組合18例占4.97%,6證組合6例占1.66%。結果表明,2、3、4證組合情況最常見,占93.36%,5、6證組合情況少見。

2.4證候要素聚類分析將X1(火熱)、X2(氣虛)、X3(瘀血)、X4(陽虛)、X5(痰濁)5個指標作為因變量進行聚類分析,結果得出X2(氣虛)與X4(陽虛)聚為一類;X1(火熱)、X3(瘀血)與X5(痰濁)聚為另一類。見圖1。

圖1 聚類分析結果Fig.1 Results of cluster analysis

3 討論

實現(xiàn)結核病“高發(fā)現(xiàn)率和高治愈率”是結核病防治規(guī)劃的最主要目標。高治愈率的實現(xiàn)對于控制復治肺結核患者尤其重要。因此,復治菌陽肺結核患者的治療是現(xiàn)代結核病控制的關鍵與難題之一。當前應用中醫(yī)藥或單用或配合西藥治療肺結核療效較好[7-11],而證候規(guī)律的研究又是臨床取效的關鍵之一。證候是一個由多種因素(高維)通過多種多樣的聯(lián)結形式和聯(lián)結強度(高階)構成的非線性的、多維多階的、可以無限組合的非線性的復雜巨系統(tǒng)[12-13],多呈動態(tài)變化,具有一定的傳變規(guī)律和發(fā)展趨勢,而疾病的病態(tài)和病勢是由疾病各個階段的證候體現(xiàn)的,所以研究疾病的發(fā)展規(guī)律實際上就是研究證候的演變規(guī)律,從而有利于提高辨證水平[14-15]。目前對于初治肺結核辨證要素的研究開展的較普及[16-20],而對于復發(fā)肺結核的證候規(guī)律研究見諸文獻較少,亟需深入研究,以求完善肺結核防治的整體框架。

肺結核的屬于中醫(yī)“肺癆”的范疇,其中醫(yī)證候要素的主癥為咳嗽、咯血、潮熱、盜汗四大癥狀,兼癥則多體現(xiàn)在乏力、氣短、胸痛、食欲不佳、大便的變化、痰的量色等方面。本研究結果發(fā)現(xiàn),雖然復治菌陽肺結核患者出現(xiàn)痰少、乏力的頻率較多,但咳嗽、潮熱、盜汗三大主癥仍是頻發(fā)癥狀,說明其疾病的本質(zhì)仍與肺結核相同,只是部分兼癥表現(xiàn)的較為突出。

此外,本研究結果顯示,復治菌陽肺結核患者陰虛出現(xiàn)率為84.25%,明顯高于其他證候,說明復發(fā)肺結核患者仍未擺脫陰虛這一致病因素。氣虛和火熱出現(xiàn)率分別為58.56%和45.86%,僅次于陰虛,因此可認為上述三者是復治菌陽肺結核的基本證候。值得一提的是瘀血證候出現(xiàn)率在復治菌陽肺結核患者中明顯增加,這可能與病程遷延較長以及其他致病因素直接或間接導致血瘀有關,往往預示病情纏綿或有進一步發(fā)展的傾向,提示臨床治療時要重視瘀血證的出現(xiàn),配合使用活血化瘀法,阻止病情的深入發(fā)展。

從證候要素組合情況分析,復治菌陽肺結核患者以證候要素的2組、3組、4組證候組合情況最常見,占93.36%,5組或者6組證候組合情況少見,說明復發(fā)階段病機日趨復雜,往往出現(xiàn)本虛標實之證。本虛以陰虛、氣虛多見,標實以火熱、痰濁、瘀血常見。且累及的臟腑從肺逐漸擴展至其他四臟,尤以脾和腎居多。部分患者復發(fā)時肺臟本身的癥狀不甚,但脾或者腎的受損癥狀反而較為明顯,提示在復發(fā)階段的治療必須要兼顧先天之本腎和后天之本脾,通過金水相生和培土生金以調(diào)補肺臟。

由于陰虛是復治菌陽肺結核的基本證候,故將其余的陽虛、氣虛、痰濁、瘀血、火熱5個指標進行聚類分析,提示氣虛、陽虛之間相互關聯(lián),而火熱、痰濁、瘀血之間常相關聯(lián)。經(jīng)臨床觀察發(fā)現(xiàn),復治肺結核患者經(jīng)歷反復的抗結核藥治療后,往往會出現(xiàn)陰損及陽的病理變化以及氣陰兩傷的病理轉(zhuǎn)歸,陰虛未愈復加陽虛或氣虛,導致病情更加纏綿難愈。此外,肺結核患者多呈陰虛火熱之象,火熱煉液成痰或火熱煎熬血液,易致火熱、痰濁、瘀血互凝,水液和血液代謝均受影響,進而阻礙氣血生化,復致陰液虧損,肺失濡潤,肅降失職,漸成沉疴。

綜上所述,通過362例復治菌陽肺結核證候要素分析,與初治肺結核相比,復治菌陽肺結核不僅具有傳統(tǒng)的“陰虛火旺”證候特征,而且兼有脾、腎證候的比例明顯上升,部分患者血瘀證表現(xiàn)明顯。因此,不能生搬硬套既往治療肺結核的經(jīng)驗,需建立復治肺結核的診療規(guī)范,這樣才能彰顯中醫(yī)辨證論治的優(yōu)勢和特色。由于本研究僅限于天津地區(qū)以及病例相對較少,故所得結論尚需大樣本驗證。

[1]全國結核病流行病學抽樣調(diào)查技術指導組,全國流行病學抽樣調(diào)查辦公室.2000年全國結核病流行病學抽樣調(diào)查報告 [J].中國防癆雜志,2002,24(2):65-108.

[2]朱浩,胡君,張華芳,等.肺結核患者肺部感染的病原菌分布與耐藥性分析[J].中華醫(yī)院感染學雜志,2015,25(1):50-52.

[3]衛(wèi)生部疾病預防控制局醫(yī)政司.中國結核病防治規(guī)劃實施工作指南[S].北京:中國協(xié)和醫(yī)科大學出版社,2008:27.

[4]中國呼吸病專業(yè)協(xié)會.肺結核化學療法(1982年全國結核病防治學術會議修訂)[J].中華結核和呼吸雜志,1982,6(6):381-385.

[5]國家技術監(jiān)督局.中華人民共和國標準——中醫(yī)臨床診療術語證候部分[S].北京:中國標準出版社,1997:1-17.

[6]國家食品藥品監(jiān)督管理局.中藥新藥臨床研究指導原則(試行)[S].北京:中國醫(yī)藥科技出版社,2002.

[7]江秀成,馬萍.托毒固金湯加減治療頑固性肺結核51例[J].成都中醫(yī)藥大學學報,2000,23(4):15-17.

[8]劉樹梅.中醫(yī)藥治療肺結核臨床觀察[J].光明中醫(yī),2010,8(25):1391-1392.

[9]林文鋒.中西醫(yī)結合治療難治性肺結核24例觀察[J].實用中醫(yī)藥雜志,2004,20(7):376-377.

[10]韓龍蜂,喻新華.中西醫(yī)結合治療肺結核的臨床觀察[J].湖北中醫(yī)雜志,2007,29(1):30.

[11]陳福連.中西醫(yī)結合治療浸潤型肺結核病88例[J].江蘇中醫(yī)藥,2002,23(2):28.

[12]趙暉,陳家旭.試論證候診斷規(guī)范化的研究思路和方法[J].天津中醫(yī)藥,2008,25(6):465-467.

[13]王永炎.完善中醫(yī)辨證方法體系的建議[J].中醫(yī)雜志,2004,45(10):729-731.

[14]朱文鋒.創(chuàng)立以證素為核心的辨證新體系[J].湖南中醫(yī)學院學報,2004,24(6):38-39.

[15]張志斌,王永炎.辨證方法新體系的建立[J].北京中醫(yī)藥大學學報,2005,28(1):1-3.

[16]張尊敬,劉忠達,李權,等.初治肺結核中醫(yī)辨證分型相關因素研究[J].浙江中醫(yī)雜志,2011,46(4):242-243.

[17]王勝圣,李玉春,劉嵋松,等.肺結核中醫(yī)證候的研究概況[J].光明中醫(yī),2011,25(5):903-904.

[18]趙琳,尤輝,任郭俠,等.肺結核中醫(yī)證候規(guī)律的臨床研究[J].陜西中醫(yī),2011,32(2):173-174.

[19]郭曉燕,張惠勇,耿佩華,等.基于現(xiàn)代文獻的肺結核中醫(yī)證候及證候要素分布規(guī)律研究[J].遼寧中醫(yī)雜志,2012,39(1):68-70.

[20]周興華,鐘森,鐘振東,等.中醫(yī)藥辨證治療肺結核證候規(guī)律研究[J].遼寧中醫(yī)藥大學學報,2012,14(11):49-51.

(本文編輯:滕曉東,高杉)

天津中醫(yī)藥大學期刊編輯部RCCSE權威、核心期刊排名再創(chuàng)佳績

由武漢大學中國科學評價研究中心 (RCCSE)、武漢大學圖書館、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)共同研制的第4版《RCCSE中國學術期刊評價研究報告——權威、核心學術期刊排行榜》已于3月完成,在112種中醫(yī)與中藥學科參評期刊中,《天津中醫(yī)藥》被評為“RCCSE中國核心學術期刊(擴展版A-)”,排名第25位,《天津中醫(yī)藥大學學報》由準核心期刊(B+)升為擴展核心期刊(擴展版A-),排名第28位,較上次排名前進了13個位次,取得了較大進步,獲得了同類評比中的最好成績。

據(jù)悉,本次學術期刊評價工作主要分為全部65個一級學科(含3個綜合性學科)的期刊學術質(zhì)量和影響力的綜合評價和高職高專成高院校學報綜合影響力的獨立評價兩個部分。此次評價工作加大了學術期刊的篩選力度,按照新聞出版廣電總局的學術期刊評定要求進行嚴格篩選,最終確定6201種學術期刊作為《RCCSE期刊評價報告(2015~2016)》的評價對象。其中,產(chǎn)生權威期刊(A+)316種,核心期刊(A和A-)1572種,準核心的學術期刊1848種,一般期刊1828種,較差期刊637種。

Research of the distribution law of traditional Chinese medicine syndromes in patients of retreatment pulmonary tuberculosis with smear-positive

Zhang Dong1,Sun Xin2,Liu En-shun3,Zheng Li3,Du Zhong-zhen2,Xie Yi2

(1.Graduate School,Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300073,China;2.Tianjin Haihe Hospital,Tianjin Institute of Respiratory Diseases,Traditional Chinese Medicine Key Research Laboratory for Infectious Disease Prevention for State Administration of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300350,China;3.The Affiliated Hospital of Tianjin University of Traditional Chinese Medicine,Tianjin 300150,China)

[Objective]Investigation on the distribution of traditional Chinese medicine(TCM)syndrome types of retreatment on smear positive pulmonary tuberculosis.[Methods]This is a multi center,large sample clinical research.To collected the common symptoms of TCM,physical signs,tongue and pulse examination from the 362 patients of retreatment smear positive pulmonary tuberculosis.Epidata3.02 software was used to build the database of TCM syndrome,SPSS 13.0 software for descriptive analysis and clustering analysis.[Results]According to the frequency of TCM syndrome,the most common was Yin-deficiency(305 cases,84.25%),the second was Qideficiency(212 cases,58.56%),next was fire-heat syndrome(166 cases,45.86%),the fourth was blood-stasis(133 cases,36.74%).The most common target of TCM syndrome were lung,spleen and kidney.The most common combination of syndrome factor was the second,third and the fourth TCM syndrome.The clustering analysis showed that the Qi-deficiency and the Yang-deficiency were copolymerized as the same category,the fire-heat syndrome,blood-stasis and phlegm-turbid were copolymerized as the another category.[Conclusion]The retreatment on smear positive pulmonary tuberculosis was not only characterised by“fire excess from Yin-deficiency”but also increased ratio of TCM syndrome combination of spleen and kidney.Some patients showed obvious blood-stasis syndrome.

smear positive pulmonary tuberculosis;symptoms distribution;clustering analysis

R521

A

1672-1519(2016)02-0083-04

10.11656/j.issn.1672-1519.2016.02.06

天津市中醫(yī)藥管理局中醫(yī)、中西醫(yī)結合科研課題資助項目(11094)。

張東(1980-),男,碩士研究生,主治醫(yī)師,主要從事肺結核病臨床和研究工作。

孫昕,E-mail:13302031999@126.com。

(2015-10-11)