北京“天壇祭天及儀仗表演”15年始末

□本刊記者 胡志強 文/圖

北京“天壇祭天及儀仗表演”15年始末

□本刊記者胡志強文/圖

斷斷續續在天壇公園舉辦了十一屆的“皇帝祭天表演”,在2015年取消了儀仗表演部分。2016年春節期間,因各種原因徹底停辦,國內外游客以各種方式詢問取消原因;

國內學界及祭天活動組織者有一個相近的觀點:應該將祭天活動更正式地確定為北京天壇的官方活動內容,可適當消解其群眾娛樂活動屬性,更關注于活動可以助益我國傳統文化的傳承發展;

關于祭天表演活動的意義,總導演、原北京群眾藝術館館長、群文工作專家賈乃鼎說,意義不可低估,我們做任何事情不能只認同結果,而忽視了過程的意義。

公元前兩千年,中國開始有正式祭祀天地的活動。中國古代帝王自稱“天子”,對天、地非常崇敬,天子祭天活動,自明代建造北京天壇開始,達于鼎盛。

始建于明永樂十八年(1420年)的北京天壇,是明成祖朱棣用工14年與紫禁城同時建成的。嘉靖13年改稱“天壇”,后經清乾隆、光緒兩代重修改建,形成現在北京天壇公園的格局。1998年獲批人類文化遺產。

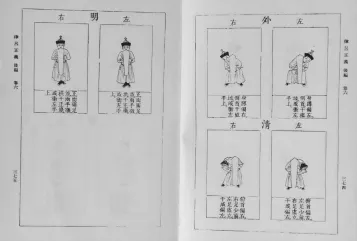

明朝初年,皇帝祭天為天、地合祭,嘉靖9年改為天、地分祀,在安定門外建地壇祭地,在天壇建圜丘壇,由殿內祭天改為殿外圜丘祭天,這里也始得“天壇”一名。清廷入關后,一切依明朝舊制不改,但在乾隆十二年(1747年),天壇內外墻垣開始重建,改土墻為城磚包砌,中部到頂部包砌兩層城磚。改建后的天壇內外壇墻,更加厚重,周延十余里。天壇的主要建筑祈年殿、皇穹宇、圜丘等也是那時改建的,并一直留存至今。

天壇的占地面積比故宮還要大,可見封建帝王未敢讓自己的家逾制“過天”,超過祭天的專用場所。

2001年,北京天壇公園開始搞春節期間的皇帝祭天表演,但那時的規模很小,后因非典爆發,活動在2004年暫停。2008年活動恢復,形制及規模都遠超初期,祭天及儀仗表演,也成為轟動世界的中國春節民間活動典儀。2014年12月31日,上海發生的外灘游客踩踏傷亡事件,公共安全隱患顧慮難消。2016年,北京以安全為主要原因,加上其他方面的考慮,將祭天表演取消。

嚴肅的新春娛樂

剛剛退居二線崗位的原天壇公園文物科科長武裁軍,是最早參與策劃公園祭天活動表演的人之一。他后來在祭天儀仗表演活動中,一直擔任總策劃人的工作。

武裁軍介紹,進入2000年后,北京各公園都開始以具有自己特色的廟會活動吸引游客,原天壇公園文物科科長姚安找到了自己。姚安是非常專業的清史學者,她和武裁軍商量:“如何打造一個屬于天壇公園自己的廟會活動,把單調的天壇公園的節日氛圍活躍起來?”二人的話題很快說到了天壇公園的本工項目“皇帝祭天”。

古代皇帝祭天的時間和現在人們的春節游園活動時間非常接近。農歷中,依照天干地支計算,每月30天中有3個辛日,第一個叫“上辛日”。每年的孟春期間,第一個上辛日大約在春節前十天左右,這天就是皇帝祭天的日子。他們決定做一個皇帝祭天儀仗的表演活動,打出天壇公園的春節的游園的活動特色。

2001年,天壇公園的祭天表演正式推出,立即成為北京春節期間影響最大的一個游園活動。盡管前三屆的導演來自戲曲界,夾雜了很多的戲曲程式,缺少了更多、更準確的歷史依據,但作為節日表演活動還是受到了游客的青睞。

有缺憾的前三屆活動,立刻遭到了一些輿情質疑,盡管數量不是很多。

如,中國孔子學院研究員任重說,天壇祭天表演“非禮”。他在中國人民大學孔子研究院禮學中心成立儀式上的發言中說,在國家層面,傳統的祭天、祭孔、祭祖這“三祭”禮,沒有得到很好的恢復。除了曲阜祭孔極不“合禮”外,每年春節期間在天壇搞的祭天表演,“更顯得好笑之極”。他的質疑主要是主辦者找演員來假扮皇帝來祭天。“聯想到傳統祭天的主體、政治意義及其背后的道義考慮,現在這種表演秀式祭天是不是很荒謬和不可理喻?”他在微博上曾就此事對天壇公園進行提醒,闡明天地在中國傳統思想和實際生活經驗中的重要性以及祭天禮背后的義理考慮,指出此類祭祀表演秀,無絲毫莊重恭敬可言,可謂對“天”的大不敬。他建議,政府應該研究恢復在天壇的祭天典禮。

實際上,任重的質疑早在姚安、武裁軍這些組織者的顧慮之中。記者采訪的時候問過所有采訪對象一個問題:天壇祭天表演能最大限度地或者說原汁原味地還原當年的形制嗎?得到的回答也基本差不多:進入21世紀的今天,“中國皇帝在哪兒?”這個回答很智慧和政治——中國封建王朝被推翻已逾百年,對于傳統文化精髓的繼承和表現形式之間的矛盾,現在已經無解。

文明,流布百世遺憾難免。采訪中記者無時無刻不感覺到當事人五味雜陳的文明遺憾。所以,武裁軍說,在天壇公園搞祭天儀仗表演,是一個嚴肅的娛樂活動。

天壇祭天儀仗表演總導演賈乃鼎,是我國群眾藝術活動的專家。作為核心人物,他同樣表達了自己的遺憾。他說:“天壇公園曾經想把祭天及其儀仗表演申請非物質文化遺產保留下來,但非遺專家審核后說,這個儀式后人加工的成分過大,完全不具備申請非遺的條件了。這是事實。我們在做整理工作的時候就遇到了很多困難,比如找不到標準的史料。儀仗行進中和皇帝祭天三獻時,都有一些舞蹈動作,但在資料最全的天壇公園文物科里,我們也只能看到彩色的線描舞譜,那些舞蹈動作的連接就是大問題;還有表演時擊鼓的節奏,叫‘緊十六慢十六’,它們到底是怎樣的,要到臺灣去找,但臺灣的資料也不完全。沒辦法,我們只能把‘祭天’活動的再現與表演,當做是在傳承中華文化去做了,轉換到了一個理念的角度去處理,就算是表現國泰民安吧。”

難以復原的“祭天大禮”

華夏祭天,歷史源遠流長。

在華夏文明的遠古史中,就有“皇帝封天禪地”、顓頊“排列諸神”、堯“乃命義和,欽若昊天”的傳說。后來國家產生,歷代帝王開始以“天之子”自居,“王者,父天母地,為天之子”,以“敬天禮地”為己任。明代開始的北京天壇祭天,有“春正月天地合祀”、“祈谷大祀”等。祀典規定,祭天典禮包括“擇吉日”“題請”“滌牲”“齋戒”“上香”“行禮”“慶成”等等多項儀程,其過程冗長繁復,耗資巨大,意在“禮莫大于敬天”。1914年12月23日,時任民國大總統的袁世凱攜政府官員在天壇圜丘舉行了中國歷史上最后的一次祭天大典。他死后,民國政府將祭天大典廢棄,有史料記載的華夏3000年的國家祭祀制度至此終止。

2001年開始的春節天壇祭天活動表演,因2003年非典爆發停止后,2007年再議恢復。面對表演色彩濃烈和輿論呼吁盡可能接近史實等問題,公園方面做了諸多研判工作,決定請群文活動專業人士出面,在更加嚴謹的歷史真實與民族文化、文明傳承方面做足文章,然后再恢復表演。賈乃鼎此時被請出山,擔任總導演一職,他開始會同文、史專家全面重新編排祭天大典及儀仗表演。他對記者說:“我們是認真的,不是在玩!”

顯然,活動的組織者在二次組織祭天及儀仗表演活動的時候,“心”很大!他們的初衷是盡可能靠近歷史真實,盡可能原汁原味——祭天,就是祭天,他們要復原深植于民族文明血脈中的那種順天地之規的文化基因,通過表演喚醒人們物欲壓迫下的精神遺存。但那個必然的矛盾躲不開——活動完全沒有政府背景,策劃者也僅僅是一個被開發為公園的原皇家祭天的場所。他們能把假扮的皇帝及其皇家儀仗在一個公園里的節日表演,和數千年華夏文明的精要意旨合起來,讓已經是國家公民的海內外游客去領悟嗎?

賈乃鼎告訴記者,他們極盡所能做的,是先把活動分為了儀仗和祭天兩部分,再進行整理、編排。“這個活動所包含知識性、民族文化的理念傳承、國家和民間的關系,這次我們都要表現出來。為此,公園方面投資了好幾百萬元,力求還原祭天的原形制,而不是在玩。”

已過花甲之年的賈乃鼎開始查閱大量資料,在武裁軍和故宮博物院等歷史、文物專家指導下,設計活動形式。

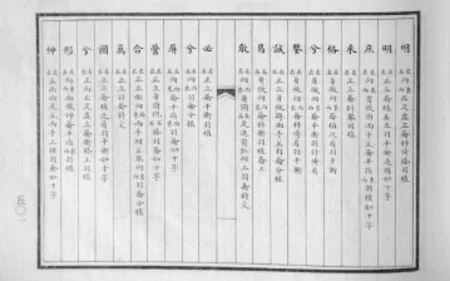

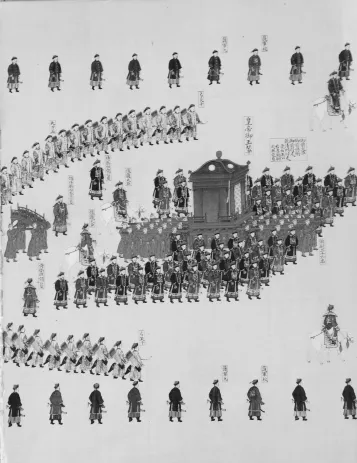

天壇祭天的歷史資料,絕大部分收藏在天壇公園的文物部門資料庫里,查閱這些資料沒有遇到任何問題。但有些問題,比如歷史上皇家儀仗的道具到底是什么樣子的,天壇沒有實物,賈乃鼎只有去故宮了解。幸好,清王朝離今天并不遙遠,那個時代的歷史文化、文物遺存幾乎保存完好。賈乃鼎真的見到了當年皇家儀仗的道具實物,甚至當年清代繪制的儀仗隊伍的彩色線描圖片。通過查閱資料和咨詢專家,他們才知道,天壇祭天,是皇天后土中的“命運”類的祝禱。當年皇帝是不允許走丹陛橋中間道路的。那條路是“天道”,“避行天道”是當時的國家制度。而2001年的表演中,這些都被忽略、搞錯了。他們還知道了皇帝祭天時的儀仗是從天安門走出來,是個由3600人組成的龐大隊伍。當時,祭天的隊伍先導儀仗已經到了天壇西門的位置,皇帝的鑾駕還在金水橋里,沒有走出天安門,綿延時長會達幾個時辰。

問題出現了。今天的祭天表演不是國家行為,性質上就是一個春節期間的公眾游園活動,所以,全部儀仗不可能在公園外面出現。他們就采用按比例壓縮的辦法,3600人的皇家規制,變為360人的表演隊伍,縮比之后從公園西二門開始安排表演。當年,祭天行進的距離自金水橋到天壇,是4.5公里左右,壓縮之后僅僅安排在公園之內不足一公里的范圍內完成。

表演的編排工作從未間斷,可以說一直貫穿在斷續15年的每次祭天表演當中,而且有些改動工作很被動和無奈。

2008年祭天表演再次開始后,轟動世界,天壇公園也因此成為華人世界到古都北京過春節時必到的場所之一。人們不再把祭天表演看成像北京大觀園里春節“元妃省親”一樣的廟會娛樂活動,而是往往心存敬仰來圍觀這個每年僅一次的祭天儀式。但冥冥之中,有的觀眾一時間有了時空錯位的感覺,他們會沖到皇帝的鑾駕跟前,用手去摸扮演皇帝的演員的臉,和他握手,甚至有人還希望請正在表演當中的演員簽字、合影。記者曾經跟隨儀仗隊伍拍照采訪,親眼看到人山人海的觀眾群里,每張臉的表情都是那么虔誠、莊重。當記者問一位來自湖南的觀眾“此時此刻是什么感覺”的時候,他先是一愣,然后才回過神來說:“很真實,很莊重。”他說,這種感覺很長時間沒有過了,“這是北京啊,是天壇。當年皇帝不就是這樣在這里,從我現在站的這個地方走過去,再到那兒(他的手指了指祈年殿)為國家為百姓祭天的嗎?”那天在現場的賈乃鼎告訴記者,很多時候,執行安全保衛工作的武警部隊和保安人員都攔不住觀眾。“有幾次,扮演皇帝的演員因為過來握手的觀眾太多,手被抓破了,甚至臉上都有了血印。”出現幾次這樣的情況之后,導演組“違背皇家祖制”,在皇帝演員的前后左右專門增加了幾個“黃馬褂”皇家護衛。這個辦法非常靈,當初觀眾不顧武警戰士和保安人員的勸阻,拼了命去與皇帝握手拍照。自從有了黃馬褂護衛在皇帝身邊之后,觀眾們再也沒有那樣做。賈乃鼎說:“觀眾非常敬重那種‘皇家威儀和規制’。他們認為,皇帝身邊的黃馬褂是護衛皇帝的,自己不能破壞了皇家的規矩。”

組織者告訴記者,到袁世凱時代結束的祭天大典,恢復原樣是不可能的。因為它與今天的社會現實距離太大。但后來縮比十分之一的表演,就因為是在北京這個古都,是在天壇這個當年皇帝祭天的地方進行,人們還是愿意把它當成真的。“在現場,我們能看出觀眾的情緒流動走向。他們的內心里有了一種回歸。這正是我們做這件事要達到的效果之一。”

祭天文化是什么

當年皇帝祭天的儀式,要提前三天開始。開始后,皇帝就要遠離女眷和武士兇器。賈乃鼎說,歷史上皇帝坐龍攆來的時候,走得很慢,“到了天壇之后,他要先到齋宮,在里面住三天。這和現在我們看到的表演不一樣。當時皇帝到了齋宮之后,大隊人馬、儀仗是要離開的。皇帝在齋宮的三天,每天要沐浴更衣而且不近女色。最重要的一點是,這三天里,皇帝要以二等公民的心態三思己過、吃齋。今天依然保存完好的齋宮里,沒有龍的圖案而且那個屋子非常小,就一張床,有帳幔,十幾平方米的樣子,還有兩把椅子和一個臺子,至今規制沒有變。到了冬至當天,皇帝才會走出齋宮,然后要降等,出來坐的是32人大轎,不是在外面的64抬以上的鑾駕了。有清一代,程序到宣統就亂了。光緒的時候,因為西太后的緣故,又有了些變化。康熙年間,因為皇帝未成年,開始是由顧命大臣代為祭天的。”

賈乃鼎曾經設計過有小皇帝參與的祭天儀式,但后來未實施,因為,在天壇的祭天活動始自明代,今天到底是依照明代的規制還是清代的規制去復原整個過程,學界和民間都有過爭論,最后確定按照清代形式編排,更多是出于觀賞性的考慮。

天壇,舉世無雙,無可替代,她已經是中國國家的符號——中國國家旅游局的LOGO就是天壇的造型,所有在中國舉辦的世界級的文化活動,天壇也是唯一的國家符號。而故宮,雖然外形規模比天壇更宏大,文化和文物遺存更豐富,可惜的是,它僅僅是皇帝的家而已,不能代表國家。

天壇,代表中國、代表華夏文明的唯一理由,就是因為她是歷史上的那些封建王朝及皇帝自降人格為民祭天、祈禱天佑的專用場所。今天我們很幸運的是,當年封建帝王后期祭天的規制,在天壇文物科有全部的資料,包括全部的儀仗、音樂、器物等原始文字資料。而文革期間,天壇也是極少沒有被破壞的歷史遺跡之一。

古代中國,皇帝以“天之子”的身份,都要建祭壇于“國之陽”。北京的天壇就建在京城中軸線旁的東南面,即為“國之陽”位。

明清時期的祭天典禮都是由禮部主持,如皇帝親自參加,滿朝大臣、皇親國戚還必須陪伴隨行。

史上歷代皇帝祭天,源自“父天母地”的理念。早期帝王祭天為“天地分祭”,西漢初年(公元1~5年),王莽奏請漢平帝改為“天地合祭”,時間為每年正月的上辛日。將祭天改回到“天地分祭”的是明嘉靖皇帝,時間也改定為“冬至”了。在改為天地分祭之前,明代9位皇帝共在天壇舉行了102次天地合祭大典。

明代祭天典制是這樣的:用28頭牛、33只羊、34口豬、2只鹿、12只兔,祀前一個月,將準備上供的動物供養在“犧牲所”。前兩日,由官員省牲,隨后這些動物被送到“宰牲亭”制作為貢牲。再次日,官員向皇帝復命,確定24名分獻官。到了正祭日,皇帝出齋宮東門去祭壇開始祭天大典。此時,鳴太和鐘、舉燔爐火,皇帝就位壇上,典儀唱樂舞生就位,執事官各司其職,陪祀官、分獻官各就其位。導引官引皇帝至御位,內贊奏就位……此后,典儀唱《迎神曲》,皇帝四拜,百官隨之。一段儀式之后,皇帝祭天的“三獻”開始。

一為“初獻”。皇帝到“上帝神位”前,執事官以“爵”跪進于皇帝右,皇帝獻爵、獻禮,樂止。此時由內贊奏“讀祝”,祝文為:“維×年,歲次××(甲子)正月×日,嗣天子臣(御名)敢昭告于皇天上帝、后土皇地祗。時為孟春,三陽開泰,敬率臣僚,以玉帛犧牲、粢盛庶品恭祀于大祀殿,備茲燎瘞,皇考太祖高皇帝配神,尚享。”讀畢,樂聲大作,皇帝及百官跪拜。后面開始“亞獻”和“終獻”禮。

清代又改回過合祭大典,但后來還是天地分祭了。此時的大祀祝文也有了比較大的變化。

通觀歷史上的祭天大典,我們不難發現,它的實質就是在推崇一種人要敬天、畏天的理念,承認人在改造自然時難以改變的對自然規律的依賴。當然,這是我們依據現代科學理念作出的解釋。我們該有的判斷是,人類改造自然的事情自古有之,和今天相比,本質上也只是改造的程度、改造的層面不同而已。但我們很清楚的是,今天人類科學技術的大發展,恰恰正是對自然認識更深、理解更透,更順應了自然的結果。天、地,這兩個物質世界的本源存在,我們改不了什么,因為人類也只是這個存在的一部分而已。作為自然的一部分,我們除了與自然和諧共存,沒有別的出路。所以,僅就構建和諧世界、和諧社會這樣的角度而言,古人的祭天和今天我們復排的祭天典儀,都一樣具有很現實的社會意義。

基于此,天壇祭天大典復排劇組就確定了一個原則——最大限度地尊重歷史,盡可能完整、準確地展現古人的天地觀、人與自然之間的和諧相處甚至不乏敬畏理念。

復排祭天大典的那些故事

后來,在天壇公園里舉行的祭天及儀仗表演的復排是按照清朝的規制進行的。那是一個很不簡單的工作歷程,回憶起來,組織者、參與者乃至觀眾都有很多故事。

總導演賈乃鼎的故事

參與到祭天大典及儀仗表演的工作當中,出乎總導演賈乃鼎旳意料。他是被自己北京群眾藝術館的老同事、原副館長石振懷拉進來的。那時,賈乃鼎已經退休,正在發揮余熱,應邀為全國各地的地方群眾藝術管理工作做演講,在家撰寫專著。

2007年的一天,石振懷一個電話打到了賈乃鼎的家里。他對老領導說:“您是不是再出山一回啊?”賈乃鼎問什么事情要出山?石振懷說,因為長年從事北京市非物質文化遺產的申報管理工作,天壇公園的人和自己很熟,他們想再次復排天壇皇帝祭天大典和儀仗表演。“2001年開始的那個表演,人家不滿意,要請北京群眾藝術的專家參與進來,重新打鼓另開張。這事就非您不可了。”后來的實踐證明,公園找賈乃鼎這個北京群眾藝術館的老館長來做這件事很正確。總策劃武裁軍對記者說,賈老師太專業、太敬業了。從他接手這個項目之后,表演才真正地步入正軌,才很好地實現了公園對這個項目的設想。現在從國際和國內的反響看,他擔任總導演的祭天表演“是對的”,連業內專家也這樣評價。

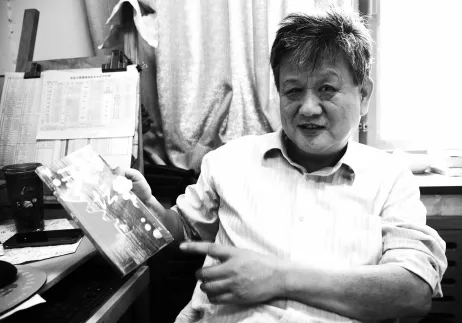

從2007年61歲開始接手這個項目擔任總導演,一直干到了68歲,賈乃鼎導的這版“祭天表演”已經定格在了中國祭天文化的歷史記憶中。

賈乃鼎給記者講了很多故事,這些故事的時間跨度是10年時間。

賈乃鼎不缺乏對北京皇城文化的了解和認知,所以在同意參與這件事的時候,他已經首先確定了自己主持復排工作的基本理念:依托于北京豐富文化遺產基礎上的非物質文化遺產,是北京精神的重要組成部分,而歷史上滿漢文化融合的重要標志,就是天壇及其祭天文化。

他用自己的“賈”姓舉例說,他家的這個“賈”姓就有好幾個民族的基因遺存。“但天壇的祭祀活動到后來是純漢化的。自明代朱棣遷都北京后,開始把天人合一作為皇族文化的核心開始建設。到了清代最繁榮的時候,形成國家慶典是從康熙朝開始。每年冬至那天,皇帝進行祭天大典。鎮三藩勝利之后,大典全部形式也最終完成,祭祀活動的內含也加進了保家衛國的理念,因為那時社會開始全面穩定,皇帝通過祭天大典,把希望滿漢和諧共處、百姓對天地的敬仰全部融了進去。”

他調閱了第一次祭天表演時的資料,發現問題頗多,不光是和他既定的復排理念不吻合。那三年的祭天表演不僅規模很小,而且“太舞臺化,幾乎就是戲曲表演,難怪社會輿論中有一些不好的評價”。于是,賈乃鼎在發揮群文工作余熱的生活之余,一頭扎進了包括武裁軍、石振懷在內的這些中國古代文化史研究的專家圈子里,去夯實復排工作的史實基礎。那段時間,他找武裁軍、石振懷一起開專題會議,到故宮博物院去查找當年祭天活動的道具實物,到圖書館去查找歷史資料,到天壇公園內的“神樂署”反復聽專業人士演奏的原汁原味的宮廷音樂……總之,那一年,賈乃鼎確實不能用一個“忙”字概括。但直到記者采訪天壇公園的相關人士的時候,人家也不知道賈導曾經得過嚴重的美聶爾綜合癥,他給人家的印象是:“60多歲了,身體很棒!”

復排的史實依據越來越多,多到賈乃鼎的腦子里幾乎有了當年皇帝祭天時情景再現的地步,多到他把自己“看到”的情景對專家們講出來,大家的意見是“對了”的時候,他告訴導演班子的人“可以復排了”。

沒想到,尋找皇帝儀仗的演員們隊伍,成了很不簡單的一件事。最初,他們請了北京昌平一家少林武校的孩子來做。但演了幾場之后,只能換掉,因為,這些孩子們的身高實在不夠,多數人都撐不起預制的演出服裝;而且孩子們很淘氣,在天壇這個世界人類文化遺產里,少不經事地用儀仗道具打鬧,隨時有損壞文物的危險,一旦出事,任何人也擔待不起。他們只好換人。賈乃鼎又通過關系找到了駐京海軍部隊幫忙,試過幾次之后,表演上問題不大,那些正在新兵訓練階段的戰士們也很好管理,但因為部隊的特殊情況,這個合作最終也沒有堅持下去。

“那幾年來天壇看祭天表演的觀眾都覺察出來了,說這個儀仗隊伍的演員又換了,后來的比前面的好。”賈乃鼎說。最后還是公園方面自己解決了這個問題。在天壇公園里有北京武警部隊的一個小編制駐軍,在發現同部隊合作優勢更多之后,公園方面向武警部隊提出以“軍民共建”的方式合作這個項目。原本駐園武警部隊和公園方面就情同一家,雙方一拍即合,北京武警部隊每年新兵入伍訓練期間的新戰士,就成了天壇祭天表演儀仗隊演員的不二人選。

總導演賈乃鼎和王慶全在祭天表演現場

武裁軍:我們盡最大努力去尊重歷史

這個合作是最成功的,一直堅持到了2014年的告別演出(2015年是祭天表演最后一次,因為安全原因,這次取消了儀仗表演)。

在確定了最終合作的單位之后,賈乃鼎開始在北京大興的武警部隊駐地和北京城區之間來回奔波。武裁軍記得很清楚,從那以后,一到演出季,賈導就會到大興的部隊去,和舞蹈編導一起親自指導戰士們排練舞蹈。賈乃鼎自己說,祭天舞蹈的編排很吃功夫,“史料中的舞蹈圖片,畫得很好,但缺少動作連接的說明,從‘一動’到‘二動’直到最后一個動作的完成,我們找不到歷史依據。但還原史實是我們這次復排的原則,怎么辦?2001年時的祭天表演在這方面問題就很突出,外界的反應是‘太假了,假到了怎么看都不對的地步’。”武裁軍說,那種假讓人不能忍受。

可“真的”是什么樣,沒人知道。賈導根據自己了解到的中國古典舞的知識告訴編導人員:“動作連接的基本原則是‘圓’,不是其他。”最后在這個原則下,祭天舞蹈編排完成。專家們審查的時候,雖然大家都不知道古人是怎樣舞的,但結論是“這次很對!”祭天舞蹈部分成功了。

接下來他們就遇到了音樂的問題。

史料記載,祭天大典過程中,音樂不斷,而且有很準確的說明。在武裁軍自己撰寫的專著《天壇》中,那些音樂有比較詳細的記載,而且在“神樂署”里有完整的工尺譜傳世。最終他們選定了“中和韶樂”為祭天大典的主樂,并配了合規制的唱詞。準備停當,專業歌唱演員被請到了錄音棚試錄。大家一聽錄音小稿,覺得效果“不著邊際”,像是帕瓦羅蒂從意大利穿越到了中國的清代在演唱。他們一笑否決了專業演員的演唱。又有人提出請佛教界的人士試一下,聽了之后也覺得完全不對,“祭天不是念經”!怎么辦呢?崇文文化館專業譯譜編曲的老師和在錄音現場的賈乃鼎、石振懷等人犯了愁。已經疲憊不堪的賈導散著嗓子說:“要不咱們幾個老頭用老百姓的聲音試試?”老師同意。幾個老頭先在棚外唱了幾聲,沒想到編曲老師覺得靠譜,說:“進棚,進棚,試錄一下聽聽!”老哥幾個走進了錄音棚,按照剛剛調整好的方法試錄起來。隔著玻璃他們看見編曲老師伸出了大拇指。出來一問,人家說:“這就對了,來吧!”幾個小時之后,這幾個完全和聲樂不著邊際的老頭完成了在祭天大典上《中和韶樂》的配音演唱。那天他們一遍一遍地唱,直到把聲音翻倍到合唱的效果為止。幾個老頭累壞了,曲子也完成了。

現在,雖然祭天和儀仗表演已經停演,但這幾個老頭演唱配詞的《中和韶樂》被中央電視臺收進了中國古典音樂資料庫永久存檔了。

在必須堅持盡可能恢復歷史原貌原則下,賈導和他的導演團隊費盡了腦筋,受苦無數。

看過祭天表演的觀眾都知道,從祭天儀仗表演開始,天壇公園的音響里就會播放著一個古樸不失神韻的男聲解說,那個聲音從那一刻起就導引著公園里皇帝和儀仗,慢慢走近和蕓蕓眾生無限貼近卻又不得一見的天神。記者在采訪現場能夠深刻地感覺到,不僅是300多名表演者,連旁邊觀看表演的觀眾,在那個聲音出現之后,大家的神情立刻肅穆起來。幾千人的觀眾隊伍,夾裹著幾百人的表演隊伍,莊嚴肅穆地開始向丹陛橋、祈年殿行進,沒有一絲雜音。

記者采訪了這個聲音的主人王慶全。他說,自己是被賈導的愛人在賈導找不到合適的聲音之后忽然想到的人選。“賈導那時候因為找不到合適的解說人,正急得上火。”王慶全說,在他之前,中國最有名的兩個人張家聲、瞿玄和都被劇組找過試了音,可“就是感覺不對”。是賈導的愛人忽然對他說,在北京文聯工作的王慶全“聲音很好,可以試試”。

誰都不知道,王慶全當時正在遭受癌癥之苦,王慶全也沒有告訴他們,接到賈導的電話就到了在魏公村的錄音棚,試錄解說詞。大約半個小時的時間,王慶全就給劇組留下了一個“非常對”的聲音。那以后他又因為要調整內容補錄過幾次,最終在武裁軍將解說詞更改為“通用版”之后,完成了解說詞的錄制工作。

賈導對記者說:“我非常佩服王慶全這個人,他的能力超強而且全面,對不起他的地方就是在整個錄音階段,我們不知道他得了癌癥,沒有對他進行照顧。”其實,錄音期間他們還是發現了王慶全的變化。最后一次補錄時,王慶全剛剛做完手術,聲音受到了不小的影響,一旁的人感覺到了,問他∶“怎么了?”他回答:“累了,休息一會兒就好。”王慶全告訴記者,幸虧那次補錄的時間不長,如果時間很長的話,他肯定堅持不下來了。

賈乃鼎對記者說:“沒想到,自己退休之后還受朋友之邀,與人家合作干了天壇祭天儀仗表演這件大事,很值得!”“現在,這個表演不搞了也好,說實在的,我有些累了。”

記者問他:“萬一要恢復這個表演的話,你還會擔任總導演嗎?”他說:“不好說,恐怕在找到接班人之前還要做點事情。”

兩個專家的故事

在采訪了總導演之后,賈導告訴記者,武裁軍、石振懷是兩位非常了不起的史學和非物質文化遺產方面的專家。沒有他們的參與,祭天表演遑論成功,根本就不會有。

曾經擔任天壇公園文物科長現在退居二線的武裁軍,是文博館員,清史研究專家。采訪時,他應記者要求在辦公室里拿出了很多相關史料的書籍。記者問,這些材料是如何收藏存檔的?他說,很多都是他自己到地壇書市或者北京的舊書攤上“淘換”來的。武裁軍淘換來的很多資料,已經成為天壇公園發展演進的珍貴史料。

正是武裁軍和當年公園的主管領導一起,為了讓春節活動單調的天壇公園有些變化,吸引更多游客,讓這個身負國家形象重任的公園更加精彩,想到了開發天壇自身資源優勢,復排祭天大典及儀仗表演的主意。現在可以非常肯定地說,這個主意是成功的,成功到了接近拯救國家非物質文化遺產的地步。

在擔任天壇公園文物科長期間,武裁軍接續已調任首都博物館副館長的原任科長姚安的天壇公園的清史研究工作,加大了公園史料的整理和具有非遺性質文化遺存的保護工作的力度。在賈乃鼎擔任祭天表演總導演工作后,根據自己專業研究的成果,他建議導演組“要充分開發利用公園保存的祭天史料,比如,開發利用‘神樂署’的音樂”。10年文革后,中國音樂學院的學生和天壇公園里的老職工一直沒有放棄皇家音樂的整理恢復,他們平時沒事的時候就會義務地整理和演奏那些皇家音樂,這種演奏后來就成了天壇公園旅游開放的內容之一。

天壇公園決定復排祭天典儀的時候,北京的相關活動還沒有人搞,武裁軍沒有前車之鑒可學。那是2000年以前。

復排祭天大典,史料的搜集整理工作大部分就落到了武裁軍的肩上,甚至表演編排的歷史淵源、依據,他也要向公園參與演出的職工群眾進行講解。他自己說:“最早,是希望賈導一個人能全部管下來這件事,但看到工作量實在太大,加上其他很多問題,我只能自己也參與進來,為賈導和他領導的導演組減輕管理和組織壓力。”

他曾經親自到了合作的武警部隊駐地去看望子弟兵,沒想到那里的辦公條件很艱苦,因為經費問題,冬天暖氣溫度都不足以御寒。是這次軍民共建聯手復排祭天典儀之后,部隊的經費得到了一些補充,條件開始變好了。“毫不夸張地說,我們這次在祭天大典儀仗表演方面的軍民共建活動,是一個很成功并且值得效仿的好范例。”復排祭天表演,歷史史料缺乏和現實問題不斷的兩個尷尬,都壓到了武裁軍這個“總策劃”的身上,最嚴重的就是現實當中資金不足。

總導演賈乃鼎一直很佩服天壇公園能夠投入數百萬元啟動這項工作,但開始的時候他并不知道,作為一項專項活動,如此大的開支,壓得公園方面喘不過氣來。武裁軍告訴記者,換掉少林武校的學生演員,當然主要是因為他們的基本條件不足,但也不能否認,孩子們得到的勞務費也是不夠的,他們的家長就很有意見。到第二次換儀仗隊演員,資金就幾乎成了唯一的問題,部隊新兵參與的時候,投入的管理成本很大,要組織車接車送、組織餐食保障等等,而公園方面能支付的費用遠不能滿足實際需要。

但武裁軍代表公園一方,以總策劃人的身份,硬是和導演組一起,聯合社會力量把種種困難克服掉,按照最初的設想,出色地完成了這個在有些人眼里“困難重重”的工作。

武裁軍有和賈乃鼎一樣的感受——這輩子,做了這件事,值了。

和武裁軍不一樣,在賈乃鼎的眼里是非遺工作專家的石振懷,更像一個為天壇祭天典儀表演提供幕后支撐的人。一個最簡單的例子是,沒有他的推薦,就不會找到總導演賈乃鼎,再說的庸俗一些,若不是他出面聯絡,換個人也未見得能請動已然退休在家的賈導。

石振懷是北京群藝館原副館長,在老館長賈乃鼎領導下,主管北京非物質文化遺產的整理和申報工作。

開始,天壇公園找到石振懷,希望他能幫助做成這個項目,因為他的視野更開闊,他也更能從歷史文化的角度幫助公園把控項目的分寸。果不其然,公園方面剛剛找到他并提及希望在項目做成后申請非物質文化遺產的時候,他就告訴人家,這個項目不具備非遺的特質,盡管主辦方確實是在竭力恢復歷史原貌,但從這個項目可利用的史料來看,完整復原歷史是不可能的。“他們后天創造的東西太多。我知道這是沒辦法的事情,任何人也不可能原樣恢復祭天典儀的原樣。而后人加工的成分太多,就是非物質文化遺產申報中的硬傷。”石振懷對記者說明道。

但他主動承擔了項目背后支撐人的職責,在導演組中盡自己最大可能的去拾遺補缺,調動自己的專業知識,使這件事做得盡可能完美一些。而正是他及時地制止了公園方面把“祭天表演”申請非遺的想法,讓這個項目節省了不必要的人力物力支出。

在這個項目中,石振懷發揮的作用很值得一些政府官員在行政履職的時候效法和深思。

和總導演賈乃鼎、總策劃武裁軍不約而同,石振懷也對記者說,“我是業務干部,參與、協助人家做祭天表演這件事很和我的心意。”他的態度十分謙遜,事實上他和總導演一起都是組建復排祭天典儀的導演班子成員。

作為總導演眼中的專家,在復排和多年的表演過程中,石振懷一直在幫助劇組在活動定位的問題上解疑釋懷,幫助劇組借助兄弟單位的經驗完善項目的一些細節,還為大家提供必不可少的精神支撐。比如,他一直在鼓勵大家——天壇的神樂署完整歷史文化遺存,讓人們現在還能知道哪里的音樂是皇家音樂。“我們緊保護,就會被人遺忘。”

他就曾經提醒天壇公園方面說:“你們做錯了一件事。”

因為急于申報非物質文化遺產,2006年左右,公園拿出來了“中和韶樂”的送審樣品交給了國家的非遺申請專家審聽,但那個樣品是由中央電視臺的一個人編曲演奏的。非遺專家聽了之后馬上指出:“這不是原生態的皇家音樂。”一句話就把神樂署的音樂非遺申請否定了。專家還強調了一句中國所謂的“皇家音樂”1911年就遺失了。石振懷說,在這方面,公園方面有些著急,沒有做到很原裝的還原自己完整保留的皇家音樂。他說:“我的觀點是,當年皇家保留皇家音樂的手段,在天壇公園神樂署里,其保存手段已經是當年最高級、最全面的了,當時的樂譜、配器、樂隊編制都有文字記錄,那么全面,完全可以整理出來。”

現在,石振懷還在為“中和韶樂”等未獲得非物質文化遺產的認可覺得遺憾,他還在嘗試做出自己的努力,他堅持認為《中和韶樂》具有非遺申請的資格。

石振懷說:“我覺得‘祭天儀式’還是應該搞下去。”

仲繼先:我成了最后的“皇帝”

祭天大典表演,儀仗輝煌,皇帝惹眼。2008年進了劇組負責劇務工作的公園古樹小組的青年職工仲繼先,2010年一個偶然的機會被總導演發現,扮演了6年的清朝皇帝。

今年32歲的仲繼先,身高192公分,十多年來是最得觀眾和劇組認可皇帝扮演者,在天壇公園綠化隊負責古樹登記、編擋和保護工作,大學學的是園林綠化專業。2016年停辦演出,他覺得有些遺憾,“不知道今后還能不能再恢復”。在記者面前他自言自語又像在詢問記者。他說:“扮演皇帝,給我帶來了很正面的變化。”

“我演皇帝的時候,第一年做了很多的準備,包括走臺、總導演給我說戲等等。我知道自己就是一個‘道具’演員,也沒覺得觀眾會把我真的當成皇帝去看,但我一開始就知道必須好好地做這件事,包括在劇組做的2年的劇務工作。那兩年的時間里,我每次都愿意看人家的表演,而且很用心。盡管做劇務工作比當演員還要累,要求早來晚走。后來賈導發現了我,就被選中了。”

自從接了扮演皇帝的任務,仲繼先私下里看了大量的歷史書籍,還為了演好角色,看了大量清廷的宮廷戲,向專業的演員“學習”表演。賈乃鼎說,仲繼先在接了角色以后,非常用功。“你去采訪他,他會把整個表演的前前后后,把皇帝這個人物給你講的清清楚楚。那可都是這個年輕人自學的結果。”仲繼先也告訴記者,這么多年來,導演具體給他講戲也不是很多。“我自己看了很多歷史書籍之后,有一個自己的體會,就是祭天中的皇帝是來‘求天辦事’的,他的狀態是認真、謙遜的,不能隨隨便便。我在表演中,就很注意把握這個表演的尺度。”

第一次演出,仲繼先有些發蒙,那是2010年。

彩排的那天,國內外的記者圍在了他的身邊,但那天他說自己忘了緊張,但感覺自己有些發蒙。那次彩排沒出什么差錯,算是完成了。后來加進了皇帝從齋宮出來坐16抬大轎的部分,他坐在了轎子里,有了一段與外界分開的時段。“在轎子里你會放松一些,想些自己的事情嗎?”記者問他。他說:“沒有。每次進了轎子之后,我都是一直保持著表演的狀態,盡管觀眾看不見,我覺得那是一口氣,這口氣要貫穿全過程,我不能泄氣。”

仲繼先演皇帝,一次表演大約需要2個小時,每天兩場,很辛苦。他說,每年表演之后自己都會減幾斤體重。

每年表演之前都要彩排一次,仲繼先會不為人知地做一件事情,自己在表演之前沿著表演的路線走一下場,通過走場讓自己的心靜下來,提前進入他自己設定的表演狀態,這件事他要連續做幾天。到了正式演出的時候,每年初一到初五,每天兩場演出,五天的時間里,他不能像別人那樣吃大魚大肉,告誡自己不能得病。他說“全世界的人都到這里來看祭天表演,我這個皇帝要是病了不能出場,那就是個大亂子了,我不能出任何問題。”

有意思的是,仲繼先的愛人也是天壇公園的員工,由于在廣播室工作,盡管春節期間耳邊都是愛人出場演出時的音樂、解說,卻從來沒有機會看到他的演出。

祭天表演過程中仲繼先有一次換裝,就是在儀仗表演之后,回到更衣室,把黃龍袍換為藍色的祭天龍袍,以顯示皇帝降低身份表現對天的敬畏。這些細節在他的心里引起了極大的震動。他說,一個封建皇帝都那樣尊崇上天,敬仰自然天威,在服裝這么小的細節上都謹小慎微地不敢怠慢上天,我們這些普通人怎么能違逆自然,胡做亂來呢?“自從扮演了皇帝之后,我知道自己變了。那種鍛煉很難說得清,但很深刻。說個玩笑,扮演皇帝之后,我的朋友們在春節期間給我發微信,就會開玩笑說:‘給您請安啦。’但畢竟我只是在公園里的活動中扮演皇帝,沒有影視演員那樣的社會反響,所以,社會上認識我的人依然很少。”

記者問他:“有沒有向演藝界發展的想法?”

仲繼先有些不解地看了記者一眼,說:“沒有,沒有,我沒有因為扮演皇帝就進入影視圈的想法。現在我的工作就很好,我很喜歡,是學有所用。每月稅后6000多元的收入也可以了,我會踏踏實實在天壇公園工作下去。”

一個疑問:祭天表演何時再來

這似乎是個題外話,但記者采訪過程中被多次問及,卻無從回答。石振懷“我覺得‘祭天儀式’還是應該搞下去”很有代表性。他的觀點是,祭天可以考慮變成類似國家行為那樣的活動,可以不讓群眾觀看參加,就是變為一個正式的活動保留下來。“但我的想法存在缺陷是顯然的,就是需要我們的領導人轉變觀念,但這個問題太大,幾乎不能解決。我只是覺得每年搞一次這樣的活動,對中華文化的發展及繼承還是有益的。

天壇祭天及儀仗表演還會恢復嗎?目前記者了解到停辦的幾個原因中,最主要的就是安全問題。接受采訪的人都對記者表示,安全問題其實還是有解決可能的,但北京是中國的首都,按照現在國際大環境的現狀,國家對安全問題的擔憂很可能還不是普通人可以理解的,比如境外恐怖活動頻發,誰也不能肯定地說恐怖分子不覬覦中國這塊依然平靜的土地。

據記者了解,停辦的天壇祭天表演,不僅留在了世人的心里,也依然沒有脫離人們期盼恢復演出的目光。但人們似乎也理解停辦的原因,因為自媒體向公眾公布活動因安全原因停辦以后,它并未成為互聯網時代的一個熱門話題。

我們還能再看到這個很有意義的群眾文化活動嗎?人們希望和它再見,因為它是社會和諧、天人合一最生動的現實體現。