黃道周的人品與書藝

◇鞏林

黃道周的人品與書藝

◇鞏林

丙申暮春,疾風,細雨,天氣微涼。于書房偷閑讀書,偶遇石齋先生。他在書卷的文字后面一點一點地豐滿起來,滄桑,剛毅,但我還看見了悲戚惋惜。我的案桌上,一副剛剛寫就的長卷正在散發出陣陣墨香,這是我最喜歡的味道。

石齋先生本名黃道周,祖籍莆田文賦里雙牌鋪(今莆田山牌村),為唐朝桂州刺史黃岸三十世孫、北宋樞密黃中庸二十一世孫、南宋潭州知府黃豐的十八世孫。黃道周乞言自序狀云:“先代從莆田徙居銅海(今福建省東山縣)再世矣。”雖年少家貧,自幼聰穎好學,五歲就學于銅山崇文書院;十一歲即善文章;十四歲游學廣東博羅,獲譽“閩海才子”;十八歲居銅山海中塔嶼耕讀攻《易》;二十歲開始與靈通山結緣,即有靈通神仙之譽;二十三歲始致力講學著作;二十五歲攜母遷居漳浦縣城;二十八歲后隱于縣城東郊的東皋攻書。天啟二年(1622)三十八歲的黃道周中進士,與倪元璐、王鐸同科。道周先后任明天啟朝翰林編修、經筵展書官,崇禎朝翰林侍講學士、經筵展書官。崇禎九年(1636),黃道周遷左諭德,擢詹事府少詹事,兼翰林侍讀學士,充經筵日講官。崇禎十一年(1638),黃道周因指斥大臣楊嗣昌等私下妄自議和,七月初五崇禎帝在平臺召開御前會議,黃道周“與嗣昌爭辯上前,犯顏諫爭,不少退,觀者莫不戰栗”。崇禎帝袒護楊嗣昌,斥黃道周:“一生學問只辦得一張佞口!”黃道周高聲爭辯:“忠佞二字,臣不敢不辯。臣在君父之前獨獨敢言為佞,豈在君父之前讒謅面諛者為忠乎?”他厲聲直逼皇上:“忠佞不分,則邪正混淆,何以治?”這場有名的辯論之后黃道周被連貶六級,調任江西按察司照磨。崇禎十三年(1640)江西巡撫解學龍以“忠孝”為由向朝廷舉薦黃道周。解學龍說:“我明道學宗主,可任輔導(相)。”崇禎一聽大怒,下令逮捕二人入獄,以“偽學欺世”之罪重治。由于幾位大臣力諫,改為廷杖八十,永遠充軍廣西。此番杖謫,使黃道周聲名愈重,“天下稱直諫者,必曰黃石齋。”

崇禎十四年(1641),楊嗣昌暴病而亡。崇禎回想起黃道周當初的預言,便下旨將黃道周復官,入京召見。此時,河南已被李自成農民軍攻占,關外大明領土也皆被清軍占領,黃道周見朝廷昏庸無道,國運已盡,遂告病辭官,回到老家福建漳浦,結廬先人墓側,專心著述。

明亡后,任南明弘光朝吏部侍郎、禮部尚書,“嚴冷方剛,不偕流俗”,楊廷麟曾力薦他充講官兼直經筵。弘光亡后,回福建,至福州。隆武帝封武英殿大學士,拜少保,太子太師,兼吏、兵二部尚書。時清廷頒布剃發令,江南人民求救于南明隆武朝廷,芝龍養兵自重,不發一兵一卒。

隆武元年(1645)九月十九日,道周慨然返鄉籌兵籌糧與清兵抗擊。夫人蔡氏嘆道:“道周死得其所了!”十月初抵達廣信(今上饒),募得三個月兵糧,分兵三路,向清兵發起進攻,一路向西攻撫州(今臨川),另兩路北上分攻婺源、休寧,不久三路皆敗。二十四日,抵明堂里時遇伏,參將高萬容逃隊,于是全軍崩潰。道周被徽州守將張天祿俘獲,送至南京獄中,獄中吟詠如故,其中有詩云:“六十年來事已非,翻翻復復少生機。老臣擠盡一腔血,會看中原萬里歸。”清廷派使洪承疇勸降,黃道周寫下這樣一副對聯:“史筆流芳,雖未成功終可法;洪恩浩蕩,不能報國反成仇。”將史可法與洪承疇對比。洪承疇又羞又愧,上疏請求免道周死刑,清廷不準。后絕食十二日,期間其妻蔡氏來信:“忠臣有國無家,勿內顧。”可見。石齋公人生完美的畫卷里,有妻子蔡氏濃墨重彩的一筆。

隆武二年(1646)三月五日就義,臨刑前,他一早就盥洗更衣,對仆人說:“以前某人曾向我索字畫,不能食言。”取得紙墨,先寫小楷,后寫行書,畫水墨殘山剩水一副,又畫一幅長松怪石,并題上款識,蓋上印章,并給家人留下了遺言:“蹈仁不死,履險若夷;有隕自天,舍命不渝”。就義之日,其老仆哭之甚哀,道周安慰他說:“吾為正義而死,是為考終,汝何哀?”乃從容就刑。黃道周因抗清死節,大義凜然!至東華門刑場上,向南方再拜,道周撕裂衣服,咬破手指,留血書遺家人:“綱常萬古,節義千秋;天地知我,家人無憂。”臨刑前大呼:“天下豈有畏死黃道周哉?”最后頭已斷而身“兀立不仆”,死后,人們從他的衣服里發現“大明孤臣黃道周”七個大字。其門人蔡春落、賴繼謹、趙士超和毛玉潔同日被殺,人稱“黃門四君子”。訃訊傳至福建,隆武帝“震悼罷朝”,特賜謚“忠烈”,贈文明伯,并令在福州為黃道周立“閔忠”廟,樹“中興大功”坊;另在漳浦立“報忠”廟,樹“中興藎輔”坊,春秋奠祭。百年后,清乾隆帝為褒揚黃道周忠節,改謚“忠端”;道光四年(1824),旨準黃道周從祀孔廟。

略知黃石齋公生平之后,不禁掩卷哀嘆,滿腹惆悵,心緒難平。環視窗外,勁風疾馳,院內花枝仰俯搖擺。歷史深處的黃石齋公似于雨夜里仰天長嘯,他一臉疲憊,面容模糊地向我走來。淫雨霏霏,但愿老人家有書香溫暖,不覺得寒意料峭。

我不僅僅是感慨黃石齋公一生幾多波折,更多的是佩服他的節義和人格。他的老師袁可立是明萬歷年間著名的言官,曾因直言進諫被萬歷皇帝先是鐫三級,再貶再諫,后被罷官回籍二十六年,對黃道周一生影響很大。書載:黃道周、倪元璐、王鐸三人是同科進士,由于他們不愿意和魏忠賢同流合污,因此得不到朝廷重用。于是他們三人相約研習書法藝術,時人陳他們是“三株樹”。這“三株樹”在書法藝術上都取得令人矚目的成就,對后世有極大的影響。黃道周不僅通天文、理數諸書,還工書善畫,詩文、隸草皆自成一家,先后講學于浙江大滌、漳浦明誠堂、漳州紫陽、龍溪鄴業等書院,培養了大批有學問有氣節的人才。世人尊稱之黃圣人、石齋先生。他被視為明代最有創造性的書法家之一。他的書法擅長楷書、行書和草書。他的行書和草書,行筆轉折剛勁有力,體勢方整,書風雄健奔放。有力量,又有姿態,是黃道周行草書的主調。他以隸書鋪毫和方折行筆,點畫多取隸意;字雖長,但強調向右上橫勢盤繞,讓點畫變得綿而密,奇崛剛勁,形成了自己獨特的形式語言,尤顯出其人剛直不阿的個性。

黃道周的書藝注重個性,標新立異,富于開拓創新精神,在當時的書壇上獨領風騷。他的另一特色“遒媚”也在其書法中淋漓盡致地表現出來。他在《書品論》中提到:“八分以文征君第一,王百谷學《薦福》,備得大旨,惜其態多施于八分,卻清截遒媚,亦不易得。”在《書秦華玉鐫諸楷法后》言:“早歲浪書,不擇楮筆,又怪河東不用會稽精毫。比見秦華玉所鐫諸楷法,筆筆遒媚,洞精陣意……”《書顏魯公郭公帖后》言:“平原此帖初不盛傳,晚始出自陳編。今盛行者,若《中興頌》之宏偉,《家廟碑》之矜麗,以此兩種括諸精妙,即懷素所述筆意具矣。天下共傳,以為壯體。今觀此帖,遒媚翩然,高者欲齊逸少,卑亦不近米顛,雖有唐室之風,尚宏永和之裔矣。”《與倪鴻寶論書法》言:“書字自以遒媚為宗,加之渾深,不墜佻靡,便足上流矣。衛夫人稱右軍書亦云“洞精筆勢,遒媚逼人”而已。虞、褚而下,逞奇露艷,筆意偏往,屢見蹊徑。顏、柳繼之,援戈舞錐,千筆一意,自此以還,遂復頗撇略不堪觀。才姿不逮,乃詆前人以為軟美,可嘆也!宋時不尚右軍,今人大輕松雪,俱為淫遁,未得言詮。”可見,“遒媚”二字對黃道周的書法藝術起到重要的影響。

他對書法創作的論述,主要精神體現在“遒媚”和“己意”方面,這也是他在書法作品中自然流露的特質風骨和獨創精神。他強調“以遒媚為宗”“遒媚逼人”的審美觀點,以期達到“豐骨”與“美韻”的統一。黃道周認為學習書法,要從“摹本”而來,強調學習古人法帖,他在《題自書千字文貼后》說:“書未有不摹本而能佳者。如古人草法中有極嫩放而不堪觀,細思之,乃不得不如此。數變屢反,復歸其貫,乃知作者之精也。”

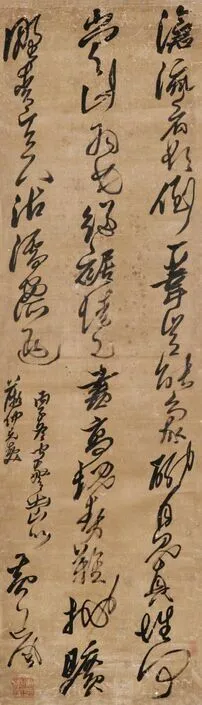

黃石齋公不僅汲取漢魏古法,崇尚魏晉韻致,融匯唐宋諸家,還深受時風影響。其立軸代表作有行草書《贈蕨仲兄聞警出山詩軸》《聞奴警出山詩軸》等,兩作均加大行距,以連綿草書而成,有奮筆直下之勢,激情燃紙,振迅耳目,如聞鐘聲、蹄聲于道。他的楷書主要學習鍾繇,比起鍾繇的古拙厚重來,更顯得清秀、飄逸。黃道周又工隸書。他的楷書如《孝經卷》《張溥墓志銘》,字體方整近扁,筆法健勁,風格古拙質樸。其小楷取法鍾繇,用筆生辣,點畫峻折、渾厚,行筆轉折方健,結字欹側多姿,以頓駐為涵容,結字奇崛,夸張得體,以茂密寓散落,創造出了一變鍾繇嚴謹規正而獨具隨意不羈的小楷風格。不同處是鐘書于古拙中顯得渾厚,黃書則見清健,可以看到其受王羲之楷法的影響。他的行草書,如《五言古詩軸》,大略類其楷書的體勢,行筆轉折方健,結字欹側多姿,樸拙的風格同樣接近鐘繇。

從黃道周書論中,反映出他對魏晉書法是比較傾心的,尤其對鐘繇、索靖等具有古樸書風的書法更為欣賞,而對其當代書法,如董其昌的書法,則并非如此。宋犖《漫堂書畫跋》稱“石齋先生楷法尤精,所謂意氣密麗,如飛鴻舞鶴,令人叫絕”。清王文治稱其:“楷法格調適媚,直逼鍾(繇)、王(羲之)。”秦祖永謂“行草筆意,離奇超妙,深得‘二王’神髓”。黃道周傳世書法代表作品楷書有《孝經》《石齋逸詩》等,行草書有《山中雜詠卷》《洗心詩卷》等。《草書七言詩》為黃道周典型書風的代表作品,書法用筆遒勁,綿里藏針,渾樸厚重而顯氣格高古,張揚郁勃沉雄的格調。

黃道周生活在沒落的明代末年,在這樣一個社會劇烈動蕩、江山易幟的特殊時代,懷著一股滿腔熱血,棄筆從戎,精忠報國,兵敗被俘,不受高官厚祿的引誘,英勇就義。他的書法如其人,具有忠孝節義的凜然氣概。唐代張懷瓘《文字論》說:“文則數言乃成其意,書則一字已見其心。”漢代楊雄在《法言·問神》里說:“書,心畫也;心畫形,君子小人見矣。”項穆在《書法雅言》中認為:“論書如論相,觀書如觀人。”清劉熙載在《藝概》中認為:“書,如也。如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”由此可見,黃道周錚錚鐵骨的氣節與他的書法有著必然的內在聯系,他的堅韌、凜然、剛烈之氣形成了他在書法上與眾不同的特殊風格。以至于后人公認他的書法“嚴冷方剛,不諧流俗”,“別具一格”。

在中國藝術史上,黃道周以書法名世,畫名為書名所掩,書名又被他的政名和氣節所掩。按照黃道周對書畫的認識:“作書是學問中七、八乘事,切勿以此關心。”他甚至說:“余素不喜此業,只謂釣弋余能,少賤所該,投壺騎射,反非所宜。若使心手余閑,不妨旁及。”(《黃漳浦集》卷十四《書品論》)可見,黃道周從骨子里是視書法為其學問中七八乘的余事,起初也是他作為讀書人必修課業,為科舉服務而已。至于后來黃道周、倪元璐、王鐸三人約研習書法藝術,也是不愿意與魏忠賢往來而找的托詞和借口。誰也沒有想到,被他視為第一、二乘的《黃漳浦集》169卷,里面集有大量的疏、表、策、論、辯、考、說、詩等等,大多都被人們忘記,淹沒在歷史長河之中了,而偏偏是這個他不喜歡的余事卻影響極為深遠,被三百年后的書法學子們愛之、敬之、學之、嘆之,成了中國書法史上的一座豐碑。他的書論,給我們指出又一條藝術探索之路。

康縣文化體育廣播影視局)

責任編輯:劉光

[明]黃道周 草書聞警出山詩軸 綾本 故宮博物院藏