對襲警妨害公務犯罪的思考

杭穎華

近期,上海市公安局開展全市交通大整治。據市公安局通報,自3月25日交通大整治開始的一個月內,全市共查處抗拒民警執法案件264起,共計刑事拘留109人,行政拘留97人。另外據寶山公安分局通報,自交通大整治至5月初該區發生妨害公務案件近40起,56人被刑事拘留;嘉定公安分局通報,自交通大整治開始至6月初該區有64人因妨害公務被刑事拘留。

以普陀檢察院為例分析襲警案件的特點

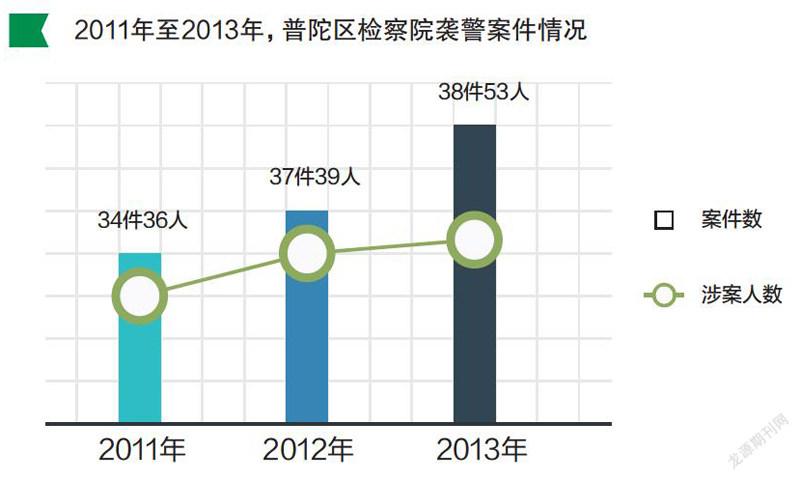

2011年至2013年這三年中,普陀區檢察院共受理公安機關移送審查起訴妨害公務案件109件128人。其中2011年34件36人,2012年37件39人,2013年38件53人。三年來,受理案件數呈逐年小幅上升趨勢,對此筆者作了進一步總結分析。

1.行為對象多為接報出警的民警及執法交警。在受理審查起訴的109件案件中,侵害的對象為公安機關執法人員的共有106件占97.2%;其中78件侵害的對象是公安民警,主要發生在警察出警時妨礙執法工作,在娛樂場所盤查涉嫌吸食毒品、賣淫人員時拒不配合;28件侵害的對象是公安交警,主要發生在交警糾正和處罰違規駕駛、盤查可疑車輛人員、摩托車非法營運搭客等實施違法和犯罪行為的人員過程中;另外對市容綠化及城管人員侵害的僅有3件,主要發生在城管執法人員查處亂擺亂賣、占道經營、無牌無證三輪車非法營運等執法環節。

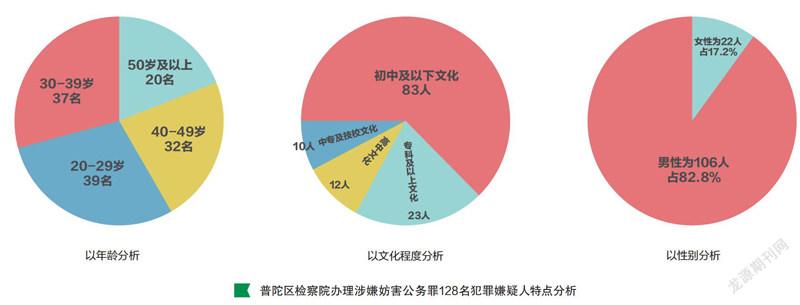

2.年齡低,文化低,男性為主,外來人員多。在128名犯罪嫌疑人中,以年齡分析,其中20-29歲39人,30-39歲37人,40-49歲32人,50歲及以上20人。40歲以下中青年犯罪嫌疑人占妨害公務總人數的59.3%。中青年人相對生活壓力較大,面對強制執法容易沖動。以文化程度分析,專科及以上文化23人,高中文化12人,中專及技校文化10人,初中及以下文化83人(其中文盲及半文盲6人),占所有人數的64.8%。文化程度低導致犯罪嫌疑人法律觀念薄弱,在面臨問題時較少考慮走法律途徑,而是以簡單暴力行為抗拒執法。以性別分析,128人中男性為106人占82.8%;女性為22人占17.2%。男性占絕大多數。據統計,在涉嫌妨害公務罪的128名犯罪嫌疑人中,外來人員為90人,占總數的70.3%。由于109件案件中有106件案件屬于襲警類妨害公務案件,上述人群又是最容易被公安機關直接管理甚至查處的對象,因此更容易發生正面沖突。

3.參與人數較少,妨害執法的暴力程度不高。從近三年受理的妨害公務案件來看,非共同犯罪的有100件,占全部妨害公務案件的91.7%。此類犯罪行為人大多事前沒有預謀,共同犯罪較少,多因在管理與被管理、處罰與被處罰中矛盾對立激化而發案。暴力手段一般為謾罵廝打及破壞警用設備,較少使用器具,造成人身傷害后果一般都為輕微傷。從案件發生后行為人的表現來看,被告人大都非常后悔,并主動要求賠償,屬于沖動型犯罪。

4.行為具有突發性,酒后滋事居多。隨著我國法制宣傳的不斷普及,群眾法制意識不斷增強。在一般情況下,面對執法人員嚴格依法、文明執行公務時,被執行對象大都能予以配合。然而,在被執行對象呈醉酒狀態時,無法理智認清自己的行為對執法行為的妨害,由此引發抗拒執法,甚至辱罵、毆打執法人員,造成執法人員身體損害的嚴重后果。據統計,在2011至2013年的妨害公務案件中,因酒后滋事暴力抗拒執法的有36件,占所有妨害公務案件的33%。而酒后滋事暴力針對的都是公安機關的執法,占襲警類妨害公務案件的34%。

襲警妨害公務犯罪成因分析

由于在妨害公務犯罪中絕大多數都是屬于襲警類型的妨害公務,下面我們就襲警妨害公務犯罪發生的原因進行分析。

1.社會處于轉型時期,各種矛盾在一定程度上出現了激化,這是襲警行為發生的深層原因。市場經濟的快速發展,急劇的社會變遷,帶來嚴重的社會失范和社會動蕩。在這個轉型時期,傳統的警察權威對相對人而言不再絕對神圣不可侵犯,對襲警行為人也不再具有絕對的約束力和規范力,這一點在現階段表現得特別明顯。有一部分人扭曲地將人民警察看成是富人和官員保護者,而不是自身利益的守護神,將民警置于自身對立面,一旦有不懷好意者唆使就很容易引發矛盾和沖突。

2.執法權限不明確,非警務活動過多。在目前的中國,警察的職責并沒有按照相關的法律規定限定在一定的范圍內,除了法定的職責外,還要承擔地方政府給安排的諸如土地征用、房屋拆遷、糧食征購、計劃生育等大量非警務性工作。這些工作是利益沖突的聚焦點,同時也是在社會轉型期最容易產生矛盾糾紛的點。在這些活動中,警察權啟動的合法性在很大程度上依賴于政府活動的合法性, 有時地方政府活動本身就是嚴重違法或者沒有民意基礎。警察往往被推到矛盾沖突的最前沿,而這些問題又都是涉及群眾的切身利益,群眾很容易自然地將前來維持秩序的警察作為利益的對立面,引起群眾的反感和不滿,甚至引發沖突,嚴重影響了警民關系。

3.警察隊伍人員素質參差不齊,部分人員自身素質不高。部分警察執法行為不規范,甚至存在濫用權力或者嚴重不作為的行為,導致人民群眾對警察不滿,容易引發警群關系的緊張和矛盾升級。這些警察內部的自身原因,造成一方面警察容易受到不滿群眾的襲擊, 另一方面使得人民群眾對警察失去敬重和信任,在警察遭到襲擊時,往往群眾都是持一種冷眼旁觀的心態,而不愿去幫忙報警或者援助甚至是參與攻擊。

4.制度不完善,維權意識弱,對暴力襲警、阻礙執法案件查處不力。部分暴力襲警案發生后,一方面,一些民警雖身為執法人員,但對于自身合法利益保護的相關法制意識卻相當淡漠,維權意識不強,對于在執行公務時受到的不法侵害沒有及時取證,在遭遇不法侵害后,有的是忙于崗位職責,沒時間或者精力,有的是礙于面子和形象不想去正名維權;另一方面,部分領導往往出于害怕新聞媒體的過分追蹤報道或襲警者家屬的聚眾上訪鬧事造成不利政治影響的考慮而采取息事寧人片面追求穩定的做法。對謾罵、羞辱民警的案件,往往是要求民警做到“罵不還口、打不還手”,這在客觀上既損害了警察執法應有的權威,也放縱了那些暴力抗法分子,造成襲警違法成本過低,也給那公眾心理造成一種錯覺,誤以為襲警行為并不是很嚴重的行為。

預防襲警妨害公務犯罪的對策

可以預測,今后一段時間內暴力襲警現象仍然會非常突出,短期內難以消除。對此,應該采取積極有效應對措施,從法律、社會管理、媒體宣傳等多方面加強對警察執法權益的保護,這既是維護法律的尊嚴,也是恢復公共法律秩序的必然要求,更是維護公共利益的客觀需要。

1.提升社會綜合管理水平,營造良好管理環境。隨著城鎮化的不斷深入,越來越多的外來務工人員流入都市,流動人口數量多且不穩定,不同人群之間的交流導致各種沖突易發,常因瑣事出現爭執而報警,一旦單方甚至雙方對處理結果不滿意就可能導致暴力阻撓警察執行公務。因此,迫切需要提升社會綜合管理水平,創新社會管理方法,營造良好的管理環境。這對于創造良好和諧的社會環境,改善社會治安狀況和預防妨害公務犯罪的發生具有積極意義。

2.加強媒體正面宣傳力度,拓寬法治宣傳渠道。通過電視、電臺和報紙雜志等媒體加強宣傳力度,可以聯合居委會開展送法進社區活動,不斷提高群眾法治理念和意識,讓群眾知法、懂法,自覺遵紀守法。公安機關也應積極主動與各類媒體溝通。加強警察公共關系工作,改善警民關系,牢固樹立和諧觀念,著眼于化解社會矛盾,緩和社會沖突,減少社會對立,充分運用調解手段解決紛爭,建立健全警察與公眾的良性互動機制。

3.加強民警隊伍建設和紀律要求,提高警察各項素質。公安機關在執法時應做到既有明確分工又有密切配合,既要遵守紀律,履行職責,又要審時度勢,機智靈活,隨機應變,以發揮密切配合、協同作戰的整體威力,達到快速處置,控制人員,防止部分不法分子趁亂攻擊,造成不必要的沖突。公安機關還應改進執法方式,既要嚴格執法又要熱情服務,同時要提高對突發事件的預見能力和預防能力,并充分利用法律武器,協同檢察、審判等相關機關,依法嚴厲打擊和震懾此類襲警妨害公務的行為。

4.建立人民警察執法保障機制,完善民警維權制度。開展立法調研,完善相關法律法規。對于具體案件的情節以及掌握處罰的標準,公檢法三家單位應統籌協調,有統一的認識,從而公平、公正、高效的辦理此類案件。建立襲警案件協同處理機制,對于已查明的證據確鑿充分的襲警案件,應協調有關部門及時打擊處理,對嚴重的襲警妨害公務案件要依法從重從快辦理,加大對此類案件的懲處力度,通過公開審判等方式對違法犯罪分子起到警示教育作用。同時,公安機關在受害民警有需求的情況下,應盡力協助其辦理相關民事訴訟賠償事宜,消除執法民警后顧之憂,為民警順利執法,維護社會安定提供有力保障。