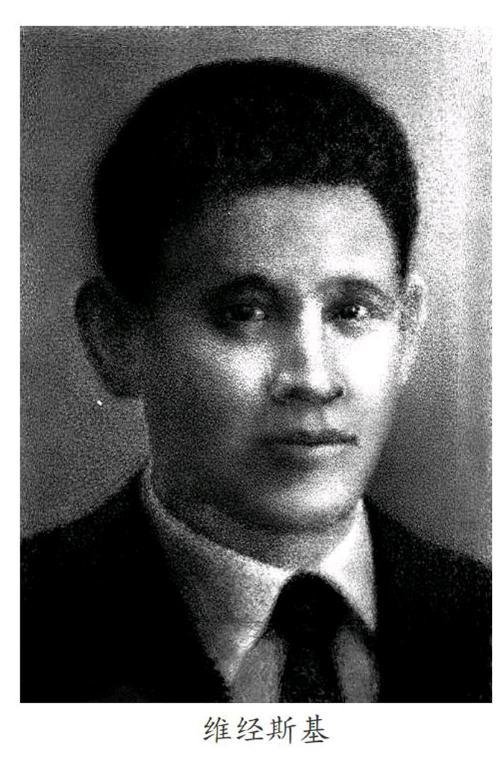

維經斯基:蘇俄向中國派出的第一位紅色使者

程小瑩

1919年3月,共產國際(第三國際)正式成立。1920年7月,共產國際召開第二次代表大會,會議前一個月,列寧為大會起草了《民族和殖民地問題提綱初稿》,并成立了有東方國家如中國、朝鮮代表參加的民族和殖民地問題委員會;通過了《關于民族和殖民地問題的補充提綱》;共產國際開始把目光投向了東方。他們急需了解中國革命的狀況,以求得世界無產階級革命與亞洲民族解放運動的互相支持與結合。

1920年4月,一位使者走向中國。

蘇俄向中國派出的第一位“使者”

維經斯基,出生于俄國維切布斯克州涅韋爾市一個木材場管理員的家里。1907年,14歲的維經斯基從市立四年制學校畢業,在維切布斯克印刷廠當了三年的排字工人,以后又在白斯托魯克當了三年的會計。

20歲那年,維經斯基移居美國,1915年加入美國社會黨,開始從事政治活動。1918年春,維經斯基回到俄國,在海參崴加入俄國共產黨(布)。此后,他因參加革命活動,曾遭逮捕流放。1920年,重獲自由的他回到海參崴,開始從事共產國際的工作,負責遠東事務。

維經斯基的布爾什維克身份和革命生涯,讓他有過許多的化名。不過,中國人一般稱他“維經斯基”,并確認其中國名字叫“吳廷康”。

1920年4月,27歲的維經斯基受俄共(布)遠東局海參崴分局外國處的派遣,第一次來到中國。史料記載,他是蘇俄向中國派出的第一位“使者”。

中共一大代表及其他一些當事人在后來的回憶中,都把維經斯基第一次來華的身份看作是共產國際派來的使者。中共一大代表李達回憶道:“1920年4月,第三國際東方局派了維經斯基(他的夫人同行)來到了北京。”共產黨早期組織成員羅章龍回憶說:“1920年5月(實為4月)第三國際的使者維經斯基來到北京。”

向中國提供了相當數量的新知識

在維經斯基來華前的很長一段時間里,中俄兩國之間的交通閉塞,北洋政府對來自蘇維埃俄國的信息實行嚴密控制,這使中國革命人士很難搜集到關于俄國革命的信息。

而中國早期社會主義者,幾乎沒有精通俄語的人才,他們只能利用英語的文獻資料,從美國共產黨的相關信息中得到共產主義運動的零星啟蒙,“布爾什維克主義”便是由美國而來,對于中國共產主義者的思想產生了很大影響,其中最典型的便是陳獨秀。在維經斯基來華之前,陳獨秀還不是革命的社會主義者,他主張通過“勸說”資本家,讓階級“漸漸消滅,不至于造成階級斗爭”。

當時,日本社會主義者在研究馬克思主義方面,也曾給中國提供了大量的參考資料。但由于語言困難、信息阻塞等客觀原因,日本研究者對俄國革命的了解也不夠深入,所以提供給中國留日學生的關于蘇俄革命的知識十分有限。

維經斯基的到來,帶來了大量與共產主義、俄國革命相關的第一手文獻資料,由此,俄國十月革命的社會主義理論才取代了原本來自日本和美國的間接的文獻。

羅章龍回憶稱,維經斯基給北京、上海的社會主義者提供了相當數量的新知識,使他們的宣傳活動起了很大的變化。他“把很大注意力放在報道方面”,“為了便利不懂俄文的人也能看,所帶的書,除俄文版外,還有英文、德文版本”。維經斯基到來之后,通過蘇俄或共產國際解釋的馬克思主義,即以革命論為中心內容的列寧主義,在中國的共產主義運動中起著決定性作用。

其中,變化最大的,就是《新青年》和陳獨秀。在上海,維經斯基很快將已處于停刊狀況的《新青年》復刊,復刊號開辟了介紹俄國革命的“俄羅斯研究”專欄。陳獨秀的思想也開始發生明顯的變化。在1920年9月1日的《新青年》第8卷第1號中,陳獨秀發表了一篇《談政治》的文章。在這篇文章中,陳獨秀承認“列寧的勞動專政”,主張用“階級戰爭”和“法治法律的強權”去打破資產階級舊的政治體制。

可以說,列寧主義在中國的廣泛傳播,使者維經斯基起到了劃時代的作用。

助力建立中國共產黨

1920年,春天的北京。

李大釗與維經斯基在北大紅樓圖書館多次見面,討論建立中國共產黨的問題。他們深感這是中國革命的當務之急,而且認為中國已經具備了建立共產黨組織的條件。羅章龍對此有明確記載:“1920年5月(實為4月),共產國際代表維經斯基到北京來,在李大釗辦公室召集了幾次座談會。維經斯基同我們談話中,啟示我們在中國應建立共產黨的組織。我們聽后更迫切地希望這一次能解決建黨問題,真是‘人同此心!”

4月下旬,維經斯基抵達上海。

陳獨秀出面邀請陳望道、戴季陶、沈玄廬、李漢俊、張東蓀、邵力子、沈雁冰、陳公培等人多次舉行座談會。開會地點在上海法租界環龍路老漁陽里2號陳獨秀寓所,也即《新青年》編輯部。

維經斯基在座談會上熱情介紹了俄國革命和革命后的政治、經濟、教育等各方面的情況,令與會者大開眼界,耳目一新,開始醞釀“走俄國人的路”。

當時,在陳獨秀領導下,中國共產黨小組劃分為7—8個中心,在全國的人數也不過50—60人。但維經斯基努力發展后備力量,建立了社會主義青年團,它是中國共產主義組織的外圍團體。社會主義青年團成立后,主要通過外國語學社的學員開展建團工作,由維經斯基的翻譯楊明齋負責,教員有:楊明齋、庫茲涅佐娃(維經斯基夫人)教俄文;李達教日文;李漢俊教法文;袁振英教英文。外國語學社還選派數十名學生分批赴俄留學。學社從成立到結束,歷時10個月,為培養黨的干部和造就革命人才,作出了重大貢獻。

從1920年5月到1921年1月,維經斯基在華期間的主要活動有:社會主義青年團的建立;恢復及創辦《新青年》《勞動界》《共產黨》《上海伙友》等書刊;成立上海機器工會;開辦勞動補習學校、外國語學社等。

1921年1月,在中國共產黨各項籌備工作業已就緒的情況下,維經斯基離開了中國,馬林成為他的繼任者。

一位使者,完成了他的重要使命。

(龔寶良薦自2016年6月9日《解放日報》 原標題為《使者與使命——維經斯基中國行記》)