風景名勝 自然旅游勝地,有“江北第一 名山 ”之美稱

風景名勝自然旅游勝地,有“江北第一 名山 ”之美稱

雞籠山國家森林公園

雞籠山國家森林公園,地處江淮丘陵地區東部,距和縣縣城15公里。公園境內地貌以低山丘陵為主,基巖為沉積巖,成土母質為變質巖類殘積物、坡積物。土壤屬棕色石灰土黃棕壤,PH值在6.4-7.7之間。地帶性植被以落葉闊林為主,含少量喬灌木樹種的落葉與常綠混交林。境內植物種類繁多,資源豐富,主要樹種有馬尾松、黑松、火炬松、杉木、板栗、雀梅、楓香、烏桕、油茶、毛竹、野柿、六月雪、野櫻桃、衛矛、胡枝子等200多種,林中生有何首烏、明黨參、杜仲、桔梗、草珊瑚等名貴藥材。山上具多種動物,常見的有刺猬、穿山甲、畫眉、白鷺、野雞(長尾雉)、啄木鳥、貓頭鷹、灰喜鵲,還有多種蝴蝶和龜蛇。攔龍山怪石崢嶸,娘娘山林木蔥籠,小花山絢麗多姿。在這群山環抱之中,雞籠山傲然矗立,崔巍雄奇,山上“寶頂”突兀,巨石如雞籠,高數百仞,怪石嵯峨,懸崖聳峙,雄險異常,有“江北第一名山”之美稱。“寶頂”之上有“南天站”“一線天”“溶巖洞”“百歲缺”等諸景點,幽奇險絕,樂趣無窮。登上“寶頂”,極目遠眺,佳山秀水盡收眼底,只見大江如練,白帆點點,大小水庫如散落之珍珠;天光云水,晨曦晚霞,松濤撼谷,轟然有聲;微風拂面,白云蕩胸,令人志清意遠,如入仙境。此外,公園境內還有大小深淺不一的奇洞。小的僅能容一兩人,大的可容數百人。最值得玩味的是觀音洞和老虎洞,洞口開闊,陰幽恬靜,洞四周諸多象形石,似龍似馬,如兔如犬,充滿活力。

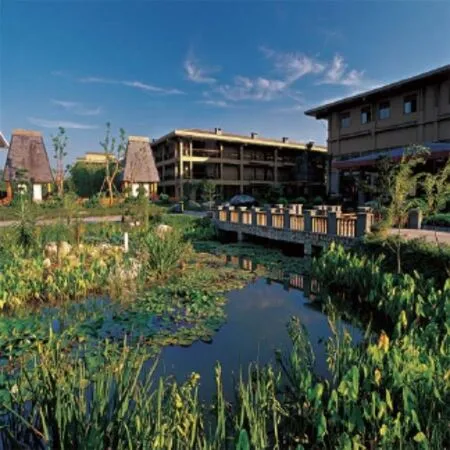

香泉生態旅游度假區

香泉生態旅游度假區及其臨近地區共有山丘17座,2座湖泊(水庫),2個湖中島嶼,以及4處天然泉組成。山丘大體按照西南—東北向排列成3條山丘鏈(帶),湖泊、農田、居民點等集中分布在3條帶之間。“山不高而清秀,水不深而曠遠。”山、水、田、林、路、宅等整體協調,構成了一幅山環水繞,林木蔥蘢,田園青翠,空氣清新,環境幽靜的宜人風光。

位于覆斧山山麓的香泉,已有一千多年的歷史,由于與南京湯山溫泉、巢湖半湯溫泉等同出一脈,而且水質相似。自然出露面積2700平方米,單孔自溢涌水量120噸/日,總計自溢水量約1600噸/日,水溫47-50度,水溫適中,水溫和涌水量四季穩定,水中含硫較高,藥用價值明顯,可以治療類風濕性關節炎和皮膚病等。加之周邊秀美的山丘和田園風光,以及寧靜的環境,是游客,特別是城市居民郊游和休閑度假的理想之地。

龍潭洞

龍潭洞“和縣猿人”遺址,為國家級重點文物保護單位,位于縣城西北45公里的陶店鄉汪家山北坡。地居長江下游,位于北京猿人和爪哇猿人之間中間地帶。構成洞穴的地層系寒武系白云巖,洞穴高出海平面23米。1973年冬,陶店鄉農民興修水利時,發現龍潭洞內埋藏著豐富的脊椎動物化石,中國科學院古脊動物與古人類研究所和省、縣考古工作者聯合考查,于1980年11月4日掘出一具完整的猿人頭蓋骨,一塊左下側下頜骨碎片和3個零星的牙齒。經專家初步鑒定,和縣猿人頭蓋骨系三十萬年前舊石器時代,屬中更新世。

陋室

位于和縣城半邊街。為唐代長慶四年(824),著名詩人劉禹錫任和州刺史時所建。有銘,著名書法家柳公權書并勒石成碑:“山不在高,有仙則名。水不在深,有龍則靈。斯是陋室,唯吾德馨。苔痕上階綠,草色入簾青。談笑有鴻儒,往來無白丁。可以調素琴,閱金經。無絲竹之亂耳,無案牘之勞形。南陽諸葛廬,西蜀子云亭。孔子云:‘何陋之有’?”宋王象之所撰《輿地紀勝》載:“和州陋室,唐劉禹錫所辟,有《陋室銘》柳公權書。”明代正德十年(1515)知州黃公標補書《陋室銘》碑文,并建有“梯松樓”“半月池”“萬花谷”“舞鶴軒”“瞻辰亭”“虛山亭”“狎歐亭”“臨流亭”“迎熏亭”“筠巖亭”“江山一覽亭”等,俱遭兵燹。清乾隆年間,和州知州宋思仁重建陋室九間,民國6年(1917),嶺南金保福補書《陋室銘》碑一方。室產有石鋪小院和臺階,室后有小山,頗為雅潔,形似臥龍,苔蘚斑駁,綠草如茵,林木扶疏。山下“龍池”,碧波如染,游魚浮沉清晰可見。

霸王祠

霸王祠也稱項亭、項王亭、楚廟、項羽廟,在和縣烏江鎮東南約一公里的鳳凰山上,離縣城20公里。公元前202年西楚霸王項羽兵敗,自刎于此。當時就墓葬了項羽的“分裂之余”即殘骸和血衣,故稱“衣冠冢”。后人于此建亭祭祀,人稱“項亭”。唐初建祠,上元三年(762),書法家李陽冰篆額曰:“西楚霸王靈祠。”南宋紹興二十九年(1159),命名烏江項羽廟為“英惠廟”。歷代屢經修葺與擴建,有正殿、青龍宮、行宮、水靈宮等共99間半。傳說皇帝方可建祠百間,項羽雖功高業偉,但終未成帝業,故少建半間。殿內有項羽、虞姬、范增等人塑像并有石獅、旱船、鐘、鼎碑等文物。唐宋詩人孟郊、杜牧、蘇舜欽、陸游、王安石、李清照等均有題詩。后屢遭兵燹,大部建筑物被毀。清同治七年(1868),重塑霸王像。懸“拔山蓋世”匾額,并有楹聯曰“山襟水帶,虎嘯龍吟”。

鎮淮樓

又稱“鼓樓”。座落在和縣城內,縣人民政府對面,建于北宋時期,明弘治,嘉靖年間知州陳憲、宋繼先均修建。清乾隆、道光年間,知州徐元、李煜先后重修。清光緒十七年(1881),知州羅錫疇,又一次修復,樓高11米,寬21米,平臺長55米,內筑土,外砌磚,形成高樓。樓基城墻用一盡長方的石磚砌成,磚上記有“光緒辛卯春”“知州羅錫疇督造”字跡。樓下正中拱形門洞,宛如城門。平臺兩邊,有登樓石級。1960年以后,西路石級被毀,改由穿道登高,平臺中央建成一座兩層樓閣,四周為12根朱紅木柱所環抱;樓上兩層八角飛翹,勾指藍天。上層樓閣,明代懸有“江淮重鎮”;清代懸有“江天一柱”匾額。登樓遠望,古城新貌盡收眼底。東看長江,江面如練。明太祖朱元璋駐師和陽(今和城),嘗與諸將登鎮淮樓,飲酒作詩,以抒其志。詩曰:“中原殺氣未曾收,江北淮南草木秋,我上鎮淮樓一望,滿天明月大江流。”

宋時梅

在縣城西南20公里的南義鄉豐山杜村,有一株近千年古老的梅樹,高達丈余,枝呈鐵色,花形似蝶,單瓣果梅,原先花色雪白如銀,如今變成粉紅。每到冬去春來,梅花怒放,香氣馥郁。宋時梅為北宋康定元年(1040)歌豪杜默幼讀經史,愛寫詩文,因屢試不中,對官場漸生厭倦之情,終于掛冠歸隱。杜默離開京師時,特購六株珍貴的玉蝶梅植在家鄉,由于名梅難養,后來只活一株。平日無事,邀宴賓朋,飲酒賦詩,賞梅遺興。杜默去世以后,這株梅花據傳每年輪番開放,花開半樹,因而得名“半枝梅”。似乎以此哀悼主人,從此,遠近聞名。古梅近旁有“梅豪亭”系清代乾隆年間和州知州劉長城所筑,亭頂六角飛檐,上敷琉璃瓦片,隨同知州的翰林院侍讀學士、安徽學政,朱筠作《豐山梅豪亭記》,并刻石成碑。今亭、碑俱在,字跡依稀可辨。