淺談初中化學推斷題的解題技巧

馮凱斌(杭錦后旗第六中學)

淺談初中化學推斷題的解題技巧

馮凱斌

(杭錦后旗第六中學)

培養學生科學的化學學習方法,養成良好的學習習慣,不僅可以為他們今后學習化學打下良好、堅實的基礎,同時也可以為他們學習其他學科知識提供借鑒。培養學生科學的化學學習方法要抓好推斷題,它是初中化學常見題型之一,也是相對來說難度較大、綜合性較強的一類題型。因此,掌握一些解題技巧,對學生來說是非常必要的。根據多年的教學實踐,總結歸納了一些基本技巧,期望和大家共享。

找“題眼”;提煉信息;相遇組合

一、熟讀題目,找到“題眼”,提煉信息,順逆推斷

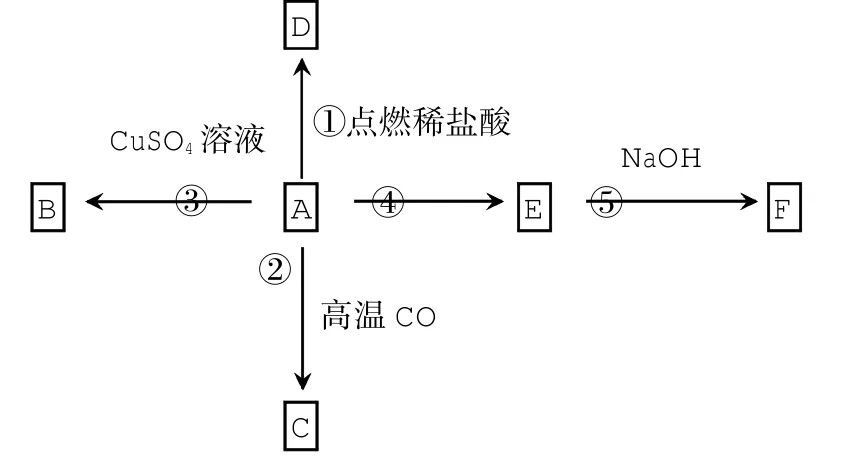

遇到推斷題,首先要熟讀題目,理清題意,找到推斷題的“題眼”,即題的“突破口”,然后采用適當的方法進行推理。推斷題的“題眼”往往是一些“特殊的顏色”“特殊沉淀”“特殊的反應關系”等。例如:已知A是常見的金屬,B是紫紅色固體單質,C是紅色固體氧化物,D是黑色固體氧化物,E/F各是一種化合物。ACDEF中均含同種金屬元素。

1.據圖推斷

根據題干可以獲得有用信息,B是紫紅色固體單質,可知B是銅。A是常見的金屬,且與硫酸銅溶液反應生成銅,燃燒生成黑色固體,可推知是鐵。D是黑色固體氧化物,初中階段接觸到的黑色固體主要有生鐵、木炭、二氧化錳、氧化銅、四氧化三鐵,且它是A燃燒生成的,可以確定它是四氧化三鐵。C是紅色固體氧化物,初中階段常見的紅色固體有銅、三氧化二鐵,且被一氧化碳還原,應該是氧化鐵。這道題的“題眼”是紫紅色固體B,根據顏色確定出B。C是紅色固體氧化物,再根據反應關系確定其他物質就順理成章了。

2.現有三瓶失去標簽的無色溶液,鹽酸、氯化鈉和澄清石灰水。已知指示劑加入中性溶液中不變色。

(1)往三種無色溶液中加入某種指示劑即可區別它們,該指示劑可選用__________

(2)裝澄清石灰水的試劑瓶內壁常出現白膜,白膜的主要成分的化學式__________

(3)上述溶液中,屬于鹽溶液的是__________。

解析:(1)紫色石蕊在酸堿鹽中可顯示不同的顏色,取樣品,滴入紫色石蕊顯紅色的是鹽酸,顯紫色的是氯化鈉溶液,顯藍色的是澄清石灰水。(2)氫氧化鈣與二氧化碳反應會生成白色的碳酸鈣沉淀,所以,裝澄清石灰水的試劑瓶口常出現白膜,白膜的主要成分的化學式是CaCO3。(3)氯化鈉是由金屬離子和酸根離子組成的化合物,所以,氯化鈉溶液屬于鹽溶液。

二、相遇組合,對比推斷

采用類似數學中的“相遇方法”,用圖中列出的各物質的反應次數,然后對號入座,推出各物質。

下列各組溶液,不用其他試劑無法鑒別的是()

A.H2SO4NaClNa2CO3CaCl2

B.HClNaOHCuSO4MgSO4

C.Na2CO3K2SO4BaCl2HCl

D.NaNO3HCLCaCL2KOH

解析:碳酸鈉能夠與硫酸反應產生二氧化碳氣體,與氯化鈣反應產生產生碳酸鈣沉淀,因此四種物質兩兩混合,既能夠產生沉淀又能夠產生氣體的是碳酸鈉,能夠與碳酸鈉反應產生氣體的是硫酸,與碳酸鈉反應產生沉淀的是氯化鈣,剩下的是氯化鈉,故A可以鑒別。根據物質的顏色,首先鑒別出硫酸銅,然后將硫酸銅與其他三種物質混合,能夠產生藍色沉淀的是氫氧化鈉,然后將氫氧化鈉與剩下的兩種溶液混合,能產生白色沉淀的是硫酸鎂,無明顯現象的是鹽酸,故B可以鑒別。氯化鋇與硫酸鉀、碳酸鈉反應均能產生白色沉淀,故能與兩種物質產生沉淀的物質是氯化鋇,不與氯化鋇反應的物質是鹽酸,向其他兩種物質中滴加鹽酸,有氣體生成的為碳酸鈉,無現象的為硫酸鉀,故C可以鑒別。四種物質兩兩混合均沒有明顯現象,因此D不能鑒別。答案是D。

三、提出假設,討論推斷

在所給條件基礎上分析題目,提出假設進行反復驗證,逐步縮小范圍,排除不合題意的結論。

例如:某含一種或幾種物質的水溶液中,可能含有以下幾種離子:Na+、CL-、Ca2+、Ba2+、SO42-、CO32-,現取兩份100克溶液進行如下實驗:(1)第一份加AgNO3溶液有沉淀產生。(2)第二份加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀產生,再加入過量的稀硝酸沉淀部分溶解。根據上述實驗,以下推測正確的是()

A.一定存在CL-B.一定存在CO32-,可能存在Ba2+

C.一定存在Na+D一定存在SO42-,可能存在Ca2+

解析:(1)加入AgNO3溶液有沉淀產生,說明溶液中可能存在CL-、SO42-、CO32-(2)加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀產生,再加入過量的稀硝酸沉淀部分溶解,說明一定有SO42-、CO32-,Ba2+與SO42-不共存,Ca2+與CO32不共存,所以沒有Ba2+和Ca2+,又根據電荷守恒,溶液中一定有陽離子,因此一定有Na+,綜合上述可知溶液中一定有Na+、SO42-、CO32-,可能有CL-,一定沒有Ba2+和Ca2+。

總之,推斷題綜合性強,要求學生知識量大,分析、推理、邏輯思維能力要強。在認真審題基礎上,學生要采用適當的技巧進行解答。因此,在教學中,老師要強化訓練解題技巧。

趙經啟,李俊杰.初中化學推斷專題突破策略[J].教育實踐與研究,2015(5).

·編輯楊國蓉