腰椎內固定融合術后鄰近節段退變的影響因素研究

吳小寶,龔進紅

(解放軍第92醫院骨科,福建 南平 353000)

?

腰椎內固定融合術后鄰近節段退變的影響因素研究

吳小寶,龔進紅

(解放軍第92醫院骨科,福建 南平353000)

目的探討腰椎內固定融合術后鄰近節段退變的影響因素。方法選擇我院2010年1月至2014年12月收治的行腰椎內固定融合術患者110 例并進行回顧性分析,其中男62 例,女48 例;年齡40~70 歲,平均(56.2±3.5) 歲。觀察患者影像學結果、術后鄰近節段退變發生部位、年齡、發生率等特點,分析內固定融合范圍、融合位置、性別、年齡、術前鄰近節段退變情況對其發生的影響程度。結果本研究的110 例患者均獲得隨訪,隨訪時間為25~84個月,平均(45.2±3.5)個月。其中34 例(30.9%)患者顯示有鄰近節段退變(adjacent segment disease,ASD)發生,包括男性21 例,女性13 例。男性與女性患者ASD發生率無明顯差別(P>0.05)。60 歲以上患者發病率明顯高于60 歲以下患者(P<0.05)。雙節段及以上融合患者ASD發生率明顯高于單節段融合者(P<0.05)。L2~3節段ASD發生率明顯高于其他節段(P<0.05),L5S1節段ASD發生風險明顯低于其他節段(P<0.05)。結論年齡、融合位置與范圍是ASD發生的重要影響因素,性別與ASD發生無明顯關系;年齡增加、多節段融合以及鄰近節段退變患者ASD發生的風險明顯增加。

腰椎;內固定;融合;鄰近節段退變;影響因素

腰椎融合內固定是脊柱外科手術中常用治療手段,在畸形矯正、脊柱滑脫、椎間盤突出等方面取得了良好效果。隨著固定器械材料和手術方法的不斷改進,手術成功率明顯提高,輔以內固定融合成功率可達95%[1]。同時,腰椎融合內固定手術引起的術后并發癥,尤其是術后鄰近節段退變(adjacent segment degeneration,ASD)的發生也逐漸引起臨床醫療人員的關注,成為近年來臨床研究的熱點。ASD的發生在1956年Anderson脊柱融合術后鄰近節段退行性滑脫的文獻中首次報道[2]。ASD泛指融合區域鄰近節段的異常改變,可能導致患者出現腰腿疼痛等臨床表現,甚至影響疾病預后。目前ASD發病機制尚不明確,本文回顧性分析我院110 例行腰椎內固定融合術患者的臨床資料,探討腰椎內固定融合術后鄰近節段退變的影響因素。

1 資料與方法

1.1一般資料病例來源于我院2010年1月至2014年12月行腰椎內固定融合術的110 例患者。病例納入標準:a)根據患者隨訪結果與術前X線結果相比,椎間隙高度丟失10%以上,骨贅增加超過3 mm或者有新骨贅生成,融合的鄰近節段椎體前后滑移超過3 mm和退行性變側凸,均可定義為ASD發生[3]。符合ASD發生標準者保守治療無效,具有手術適應證;b)均采取后路椎體間融合手術方法;c)手術及治療由同一組醫療人員完成;d)臨床資料完整,能配合隨訪研究者;e)患者自愿參與研究,并簽署知情同意書。排除標準:a)有鄰近節段手術史者;b)合并其他器官嚴重器質性病變以及精神病患者;c)存在手術禁忌證患者;d)伴有腰椎或椎間盤感染、腰椎腫瘤等患者;e)術前已有鄰近間隙退變者。參與研究患者共110 例,其中男性62 例,女性48 例;年齡40~70 歲,平均(56.2±3.5) 歲。就診原因:腰椎滑脫21 例,單純椎間盤突出29 例,腰椎活脫伴椎管狹窄26 例,單純椎間盤突出伴椎管狹窄28 例,腰椎間盤突出伴節段不穩者6 例。

1.2治療方法囑患者完善血常規、凝血、心電圖、血壓等術前常規檢查及CT、腰椎X線等影像學檢查。術前半小時靜滴抗生素預防感染,并常規留置導尿。術前使用MRI掃描定位,確定螺釘置入尺寸。患者行氣管插管給予全身麻醉,俯臥位,以保護容易受到壓迫的部位。C型臂X線機下定位標記,常規消毒鋪巾,以患處椎體為中心,取后正中入路切開,分離椎旁肌,顯露出病椎及其上下椎體椎板位置,將病變節段的橫突基底、關節突視野充分暴露。根據C型臂X線機透視定位,在近橫突處關節突的外側置入合適尺寸的椎弓根螺釘。螺釘置入時,需注意避開硬膜囊與神經根,選擇合適內傾角度,避免損傷。切除患側半椎板,棘突及黃韌帶,有椎間盤突出者需同時切除椎間盤,將纖維環、終板、髓核等徹底切除。椎間融合者于椎間盤切除后置入椎間融合器,其中填入了自體松質骨,連接棒取合適角度放置于雙層螺釘間,加壓,擰緊螺母固定,C型臂透視確認位置、連接無誤。切除的椎板、棘突剪碎后可用于橫突間或小關節突處植骨。椎管狹窄者切除患椎椎板及2/3的小關節突。充分止血,沖洗切口,放置負壓引流管,關閉切口。

1.3觀察指標患者術前須行影像學檢查,包括腰椎正側位片、動力位X線及MRI和CT檢查。收集患者臨床資料主要包括病史、體格檢查、影像學檢查結果(CT、MRI、腰椎X線)、JOA評分等。隨訪中臨床表現主要包括下肢痛、腰腿痛、腰痛等癥狀。ASD影像學特點為節段滑脫或不穩、節段性椎管狹窄、椎間隙高度丟失、腰椎間盤突出等。分析比較患者年齡、性別、融合位置、范圍、術前鄰近節段退變情況與ASD發生率的關系。

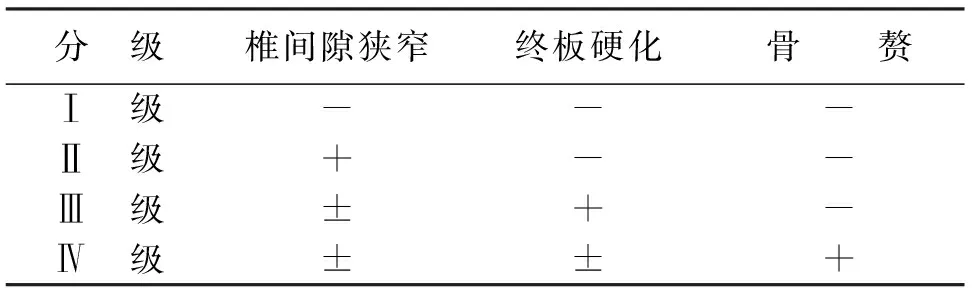

1.4療效評價標準ASD退變判斷標準采用UCLA椎間隙退變的影像學分級系統[4]評估。UCLA分級標準見表1。

表1 UCLA椎間隙退變的影像學分級

1.5統計學方法采用SPSS 19.0統計軟件進行數據統計學處理,組間比較采用χ2檢驗方法比較。ASD的發生與各因素之間的關系采用Logistic回歸方法證明。按照α=0.05的檢驗水準,以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1患者術后隨訪結果本研究110 例患者均獲得隨訪,包括男性62 例,女性48 例;隨訪時間為25~84個月,平均(45.2±3.5)個月。其中34 例(30.9%)患者顯示有ASD發生,包括男性21 例,女性13 例。

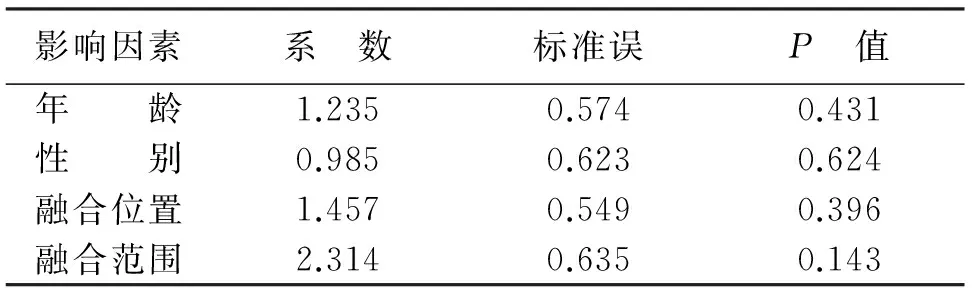

2.2不同因素分組ASD發生率比較性別分組ASD發生率比較中,男性與女性患者ASD發生率無明顯差別(P>0.05)。隨訪時間分組ASD發生率比較結果顯示,25~50個月、50~75個月、大于75個月三組患者ASD發生率無明顯差異(P>0.05)。60 歲以上者(21 例)發生ASD者11 例,60 歲以下者(89 例)發生ASD者23 例;60 歲以上患者發病率明顯高于60 歲以下患者(P<0.05)。單節段融合者(87 例)術后ASD發生23 例,雙節段及以上融合者(23 例)發生ASD者11 例;雙節段及以上融合患者ASD發生率明顯高于單節段融合者(P<0.05)。不同位置鄰近節段中L2~3、L3~4、L4~5、L5S1分別為21 例、32 例、19 例、38 例,其中發生ASD 例數分別為14 例、10 例、6 例、4 例。節段固定者(68 例)發生ASD者20 例,L5S1固定者(42 例)發生ASD 14 例。L2~3節段ASD發生率明顯高于其他節段(P<0.05),L5S1節段ASD發生風險明顯低于其他節段(P<0.05)。回歸分析結果顯示,年齡、融合位置與范圍是ASD發生的影響因素(見表2)。

3 討 論

腰椎退行性疾病是腰椎與椎間盤在退變過程中,椎間穩定性發生改變,運動負荷不規則分布,導致椎間盤突出、腰椎滑脫等疾病發生。其常可引起腰痛、下肢疼痛等臨床表現,其中腰痛大部分由于腰椎退行性病變導致慢性疼痛發生,于活動后可加劇[5]。腰椎內固定融合術是治療腰椎退行性疾病的常見手術方法,對改善患者癥狀較好。ASD則是腰椎內固定融合術后常見的中長期鄰近節段病變。研究表明,影像學和癥狀學上ASD發生率可分別達到8%~100%與5.2%~18.5%[6]。ASD的致病機制尚不明確,目前認為融合術后鄰近節段運動力學的變化是ASD發生的重要原因。其中,研究表明融合術后只有部分患者發生ASD。ASD發生的具體影響因素的探討逐漸引起了臨床醫療人員的關注。

表2 Logistic回歸分析結果

年齡、骨質疏松等個體差異是影響ASD發生的重要影響因素。目前,性別、年齡與ASD發生的相關性尚未明確,存在一系列爭議。Kim等研究結果顯示,年齡與性別對ASD發生率無明顯影響[7]。大多數學者傾向于認為年齡與性別和ASD發生存在一定相關性。Cho等[8]研究結果顯示,年齡在50 歲以上患者術后ASD發生風險明顯高于50 歲以下者。本次研究結果顯示,60 歲以上患者ASD發生風險明顯增加(P<0.05),性別對ASD發生率無明顯影響(P>0.05),與Kumar等[9]結果基本相符。

研究表明,融合節段的范圍、位置對于ASD的發生有重要影響。L2~3節段ASD發生率明顯高于其他節段(P<0.05),L5S1節段ASD發生風險明顯低于其他節段(P<0.05)。王晨等[10]研究結果顯示,鄰近節段位置、手術范圍可能影響ASD發生率。馬敏等[11]研究結果表明,高位腰椎(L1~3)融合為術后ASD發生的危險因素。本研究結果中,融合位置、范圍是ASD發生的影響因素,同其研究結果基本相符。但一些學者則有相反觀點。劉則征等[12]研究腰椎間融合術患者術后單節段與多節段固定患者ASD發生率無明顯差別。ASD的發生還與手術方式選擇、內置物材料、鄰近節段退變等有關。研究表明,術前鄰近節段病變的存在會增加術后退變發生的風險。Ma等[13]研究結果顯示,術中螺釘的置入可能導致椎間盤或椎板損傷發生,從而增加ASD發生率。

綜上所述,年齡、融合位置與范圍是ASD發生的重要影響因素,性別與ASD發生無明顯關系;年齡增加、多節段融合以及鄰近節段退變患者ASD發生的風險明顯增加。

[1]Eck JC,Humphreys SC,Lim TH,etal.Biomechanical study on the effect of cervical spine fusion on adjacent-level intradiscal pressure and segmental motion[J].Spine,2002,27(22):243l-2434.

[2]Anderson CE.Spondyloschisis following spine fusion[J].J Bone Joint Surg(Am),1956,38 (5):1142-1146.

[3]Disch AC,Schmoelz W,Matziolis G,etal.Higher Risk of Adjacent Segment Degeneration After Floating Fusions:Long-Term Outcome After Low Lumbar Spine Fusions[J]J Spinal Disord Tech,2008,21(2):79-85.

[4]Ghiselli G,Wang JC,Hsu WK,etal.L5S1segment survivorship and clinical outcome analysis after L4~5isolated fusion[ J].Spine,2003,28(12):1275-1280.

[5]Fujiwara A,Lim TH,An HS,etal.The effect of disc degeneration and facet joint osteoarthritis on the segmental flexibility of the lumbar spine[J].Spine,2000,25(23):3036-3044.

[6]Park P,Garton HJ,Gala VC,etal.Adjacent segment disease after lumbar or lumbosacral fusion:review of the l iterature[J].Spine,2004,29(17):1938-1944.

[7]Kim KH,Lee SH,Shim CS,etal.Adjacent segment disease after interbody fusion and pedicle screw fixations for isolated L4~5spondylolisthesis:A minimum five-year follow-up[J].Spine,2010,35(6):625-634.

[8]Cho KS,Kang SG,Yoo DS,etal.Risk factors and surgical treatment for symptomatic adjacent segment degeneration after lumbar spine fusion[J].J Korean Neurosurg Soc,2009,46(5):425-430.

[9]Kumar MN,Baklanov A,Chopin D.Correlation between sagittal plane changes and adjacent segment degeneration following lumbar spine fusion[J].Eur Spine J,2001,10(4):314-319.

[10]王晨,顧一飛,楊立利,等.腰椎后路融合內固定術后5年臨床及影像隨訪[J].中國矯形外科雜志,2013,21(21):2121-2126.

[11]馬敏,吳德升,黃宇峰,等.腰椎融合術后鄰近節段退變的長期隨訪觀察[J].同濟大學學報(醫學版),2014,35(5):51-55.

[12]劉則征,張忠民,金大地.腰椎融合內固定術后鄰近節段退變的影響因素[J].南方醫科大學學報,2010,30(5):1134-1137.

[13]Ma J,Fan S,Zhao F.Intraoperative malposition of pedicle probe or screws:a potential cause of the acceleration of degeneration in superior adjacent intervertebral disc[J].Med Hypotheses,2011,77(6):1102-1104.

1008-5572(2016)08-0723-03

R681.5+7

B

2015-12-03

吳小寶(1975- ),男,副主任醫師,解放軍第92醫院骨科,353000。