從“經(jīng)氣雙向循行”角度闡釋人迎寸口脈法

孫晨耀 胡佳奇 楊夢(mèng)珍 姚子昂 李詩(shī)夢(mèng) 郭華

?

·爭(zhēng)鳴·

從“經(jīng)氣雙向循行”角度闡釋人迎寸口脈法

孫晨耀胡佳奇楊夢(mèng)珍姚子昂李詩(shī)夢(mèng)郭華

根據(jù)《內(nèi)經(jīng)》記載,利用人迎寸口脈法不僅可以判斷人體陰陽(yáng)的盛衰,還可以快速知曉病變所在的經(jīng)脈,繼而有針對(duì)性地針灸、用藥,臨床價(jià)值極高;祝華英先生提出“經(jīng)氣雙向循行”學(xué)說,不僅化解了經(jīng)氣循行方向的矛盾,還闡明了人迎寸口脈法的原理,具有極高的理論價(jià)值和臨床價(jià)值;然而,“經(jīng)氣雙向循行”學(xué)說和人迎寸口脈法皆有待進(jìn)一步探討,本文末也提出了一些反思。

經(jīng)脈;經(jīng)氣;循行;人迎寸口脈法;補(bǔ)瀉

人迎寸口脈法廣泛見于《黃帝內(nèi)經(jīng)》,如《素問》中的《六節(jié)藏象論》《腹中論》,《靈樞》中的《終始》《經(jīng)脈》《禁服》《熱病》《本輸》《四時(shí)氣》《診疾論尺》《五色》等,共計(jì)16篇,占《內(nèi)經(jīng)》論述脈法一半以上的篇幅,可見此脈法在《內(nèi)經(jīng)》中的地位[1]。

根據(jù)《內(nèi)經(jīng)》記載,利用人迎寸口脈法不僅可以判斷人體陰陽(yáng)的盛衰,還可以快速知曉病變所在的經(jīng)脈,繼而有針對(duì)性地針灸、用藥,臨床應(yīng)用效果較好。然而,當(dāng)今之世,人迎寸口脈法及其配套的治法已極少為醫(yī)家所知曉,幾乎湮滅在歷史長(zhǎng)河中,亟待后人挖掘。本文將從十二經(jīng)脈及奇經(jīng)八脈“經(jīng)氣雙向循行”的角度,分析人迎寸口脈法診病及治病的機(jī)理,并落實(shí)到臨床,希望能引發(fā)進(jìn)一步探討。

1 “經(jīng)氣雙向循行”理論概述

《靈樞·九針十二原》云“所出為井,所溜為滎,所注為輸,所行為經(jīng),所入為合”[2]3,表明經(jīng)氣沿著五輸穴從四肢末端向肘、膝關(guān)節(jié)流注;《靈樞·根結(jié)》和《靈樞·衛(wèi)氣》也記載了根結(jié)穴和根溜注入穴,說明經(jīng)氣在經(jīng)脈中作“由末梢到軀干的向心性循行”——很明顯,這與現(xiàn)今廣為人知的“手之三陰,從臟走手;手之三陽(yáng),從手走頭;足之三陽(yáng),從頭走足;足之三陰,從足走腹”[2]75順序不相符。對(duì)于這種矛盾,筆者曾著《對(duì)經(jīng)氣向心性循行模式的溯源、探析及應(yīng)用》一文整理并討論了各醫(yī)家的見解,本文專從“經(jīng)氣雙向循行”的角度展開論述——經(jīng)脈中的經(jīng)氣并非永遠(yuǎn)保持著“臟→手→頭→足→腹”的循行順序,它還有一半時(shí)間循著“腹→足→頭→手→臟”的順序運(yùn)行,下面進(jìn)行具體探討。

《難經(jīng)·一難》云:“人一呼脈行三寸,一吸脈行三寸,呼吸定息,脈行六寸。人一日一夜,凡一萬(wàn)三千五百息,脈行五十度,周于身。漏水下百刻,榮衛(wèi)行陽(yáng)二十五度,行陰亦二十五度,為一周也,故五十度,復(fù)會(huì)于手太陰。”[3]該條文不但記述了經(jīng)氣循行的速度和一天的總路程,還揭示了一個(gè)很深的經(jīng)脈秘密——《難經(jīng)·二十三難》記載十二經(jīng)脈、任督二脈、陰陽(yáng)蹺脈的總長(zhǎng)度為1620寸,一萬(wàn)三千五百息中,經(jīng)氣一共行進(jìn)了八萬(wàn)一千寸,正好是全身經(jīng)脈長(zhǎng)度的五十倍,說明經(jīng)氣沿著周身經(jīng)脈“完整”循行了五十次。《靈樞·營(yíng)衛(wèi)生會(huì)》的“衛(wèi)氣行于陰二十五度,行于陽(yáng)二十五度,分為晝夜,故氣至陽(yáng)而起,至陰而止”,與此相似,通常被理解為“一天之中,衛(wèi)氣在夜晚行于陰分二十五周,在白晝行于陽(yáng)分二十五周”,這顯然是不對(duì)的,若這樣理解,經(jīng)氣相當(dāng)于只沿著周身“完整”循行二十五次,與81000寸的數(shù)字不符。

“陰陽(yáng)”在《內(nèi)經(jīng)》中有多種意義,除了表示具體事物,也可表示某種狀態(tài)或趨勢(shì),若將“行于陰二十五度,行于陽(yáng)二十五度”理解為“經(jīng)氣時(shí)而向心性循行、時(shí)而離心性循行”,看似怪異,實(shí)則與“陰陽(yáng)”的思維范式高度和諧。祝華英先生于1998年著《黃帝內(nèi)經(jīng)十二經(jīng)脈揭秘與應(yīng)用》,將其在入定狀態(tài)內(nèi)視的“經(jīng)氣雙向循行”細(xì)節(jié)公布于世,解決了《靈樞經(jīng)》中的諸多矛盾,內(nèi)容概括如下:在同一時(shí)刻,經(jīng)氣在同一經(jīng)脈的左右兩側(cè)以相同速度運(yùn)行,但方向相反,即當(dāng)左側(cè)手太陰肺經(jīng)向指端運(yùn)行時(shí),右側(cè)手太陰肺經(jīng)向臟端運(yùn)行,其余類推[4]。手三陰手三陽(yáng)的雙向往返運(yùn)動(dòng)不過肘、足三陰足三陽(yáng)的雙向往返運(yùn)動(dòng)不過膝(祝先生自認(rèn)修為所限,比合穴更深之處,難以體察到經(jīng)氣的雙向循行,未必真的局限于肘膝)。

隨著十二經(jīng)脈經(jīng)氣運(yùn)動(dòng)方向的變化,十二經(jīng)別穴的開閉隨之改變,以胃經(jīng)與脾經(jīng)為例:當(dāng)足太陰脾經(jīng)由足走胸之時(shí),“屬脾絡(luò)胃”之脈開放,同時(shí),足部的“公孫別穴”關(guān)閉;脾經(jīng)由胸走足時(shí),足部的“公孫別穴”開放,同時(shí),“屬脾絡(luò)胃”之脈關(guān)閉;當(dāng)足陽(yáng)明胃經(jīng)由胸走足時(shí),輪值下肢的“豐隆別穴”開放,同時(shí)膈下“屬胃絡(luò)脾”之脈關(guān)閉;胃經(jīng)反運(yùn)行時(shí),輪值膈下“屬胃絡(luò)脾”之脈開放,同時(shí),下肢的“豐隆別穴”關(guān)閉。

除十二經(jīng)脈之外,前、后中線的任、督二脈也在運(yùn)動(dòng),任脈與督脈各有兩條經(jīng)脈線,呈雙螺旋結(jié)構(gòu)交纏在一起運(yùn)行。任脈屬陰,卻與同側(cè)足三陰經(jīng)的運(yùn)動(dòng)相反;督脈屬陽(yáng),卻與同側(cè)足三陽(yáng)經(jīng)的運(yùn)動(dòng)相反——當(dāng)左側(cè)足三陽(yáng)經(jīng)的經(jīng)氣反運(yùn)上升的同時(shí),左側(cè)的督脈則運(yùn)行下降,當(dāng)左側(cè)足三陽(yáng)經(jīng)的經(jīng)氣正運(yùn)下降的同時(shí),左側(cè)的督脈則運(yùn)行上升,其余類此;同樣,當(dāng)右側(cè)足三陰經(jīng)的經(jīng)氣正運(yùn)上升的同時(shí),右側(cè)的“任脈”則運(yùn)動(dòng)下降;當(dāng)右側(cè)足三陰經(jīng)的經(jīng)氣反運(yùn)下降的同時(shí),右側(cè)的“任脈”則運(yùn)行上升,其余類此。由于任、督二脈與足三陰經(jīng)和足三陽(yáng)經(jīng)的陰、陽(yáng)運(yùn)動(dòng)方向不同,起到“排斥性反作用”,但相反之動(dòng)力,亦有相助足六經(jīng)運(yùn)行之功。“督脈總督陽(yáng)經(jīng),任脈總?cè)侮幗?jīng)”正與此相和。

在生理狀態(tài)下,經(jīng)穴有規(guī)律地開放與關(guān)閉,十二經(jīng)脈經(jīng)氣在任督二脈的助力下,進(jìn)行陰、陽(yáng)的交換,保證氣機(jī)升降有序、陰陽(yáng)調(diào)和。

本節(jié)開頭的矛盾,正可用“經(jīng)氣雙向循行”來解釋:經(jīng)氣在經(jīng)脈中,既可向心性循行,亦可離心性循行,《黃帝內(nèi)經(jīng)》不同篇章記錄的是經(jīng)氣循行的不同側(cè)面,《靈樞·本輸》中描述的正是十二經(jīng)脈經(jīng)氣的向心性循行,而《靈樞·經(jīng)脈》所描述的是單側(cè)經(jīng)脈如環(huán)無(wú)端的循行——將兩者綜合考量即可獲得經(jīng)氣循行方式的全貌,揭開很多“未解之謎”。

2 從“經(jīng)氣雙向循行”角度闡釋人迎寸口脈法

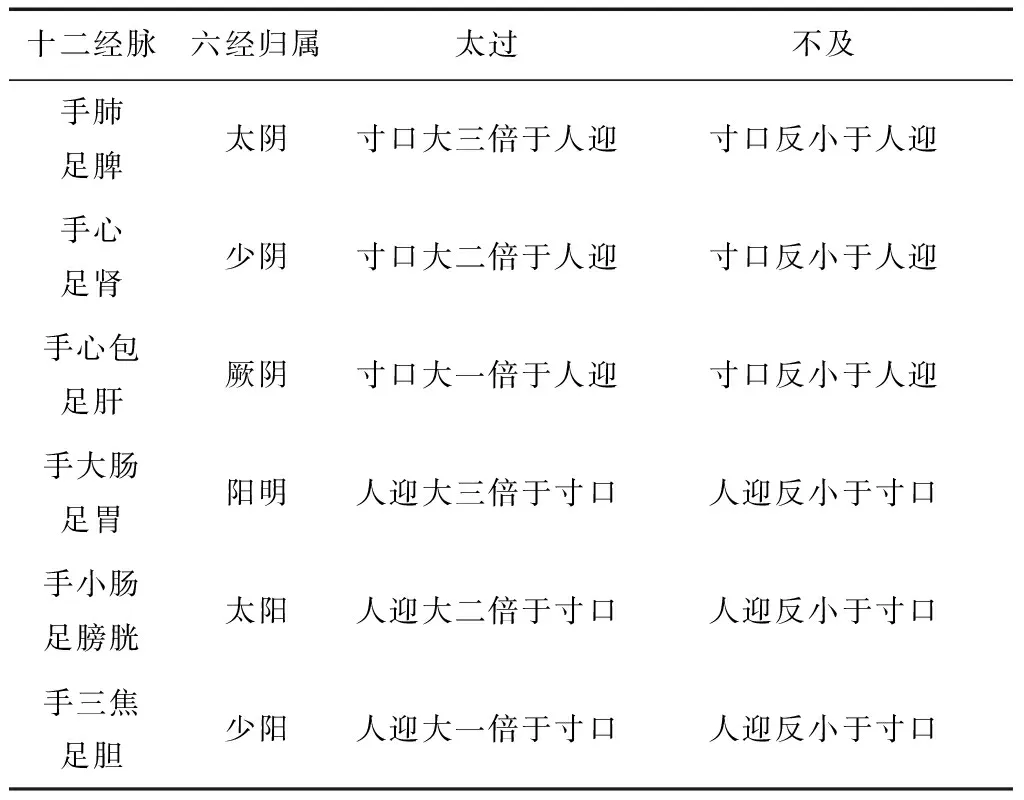

《靈樞·終始》云:“持其脈口(寸口)人迎,以知陰陽(yáng)有余不足,平與不平。”[2]24-28人迎寸口診法,是通過比較人迎和寸口脈的“盛衰”以及各自的“躁與不躁”,來探知身體狀況的一種方法。根據(jù)《靈樞·經(jīng)脈篇》[2]29-35,列表1如下。

表1 手足十二經(jīng)脈太過、不及表

上段的“陰陽(yáng)有余不足”一直被解讀成抽象的概念,難以落實(shí)到臨床。若轉(zhuǎn)變思路,將其代入“經(jīng)氣雙向循行”理論,則豁然開朗。在生理狀態(tài)下,人體兩側(cè)的同名經(jīng)脈同速反向而行,人體處于不盛不虛、陰陽(yáng)平和的狀態(tài),寸口脈和人迎脈各代表陰、陽(yáng)的力量,其脈力的大、小、盛、衰也當(dāng)“以平為期”。在病理狀態(tài)下,兩側(cè)同名經(jīng)脈同速反向而行的平衡被打破,寸口脈和人迎脈也會(huì)失去應(yīng)有的平衡。若兩側(cè)足太陰脾經(jīng)皆上行,屬絡(luò)臟腑的穴位關(guān)閉,經(jīng)氣壅滯在寸口,則寸口大于人迎;若兩側(cè)足陽(yáng)明胃經(jīng)皆上行,屬絡(luò)臟腑的穴位關(guān)閉,經(jīng)氣壅滯在人迎,則人迎大于寸口。臨床上根據(jù)這個(gè)規(guī)律以及一倍、二倍、三倍的量化關(guān)系,就可以判斷出病因是哪一經(jīng)的循行異常并加以施治。

經(jīng)氣在“手太陰肺經(jīng)-手陽(yáng)明大腸經(jīng)-足陽(yáng)明胃經(jīng)-足太陰脾經(jīng)”的運(yùn)行形成了第一道環(huán)路,因?yàn)槿擞⒋缈谥苯邮窃撗h(huán)所過,所以當(dāng)太陰、陽(yáng)明脈出現(xiàn)了經(jīng)氣逆亂,會(huì)直接反應(yīng)在人迎、寸口,盛衰對(duì)比最明顯,故以三倍的脈象診候太陰、陽(yáng)明的疾病。

經(jīng)氣在“手少陰心經(jīng)-手太陽(yáng)小腸經(jīng)-足太陽(yáng)膀胱經(jīng)-足少陰腎經(jīng)”的運(yùn)行,形成了第二道環(huán)路,因?yàn)樯訇帯⑻?yáng)脈與人迎、寸口隔著一個(gè)循環(huán),所以當(dāng)太陰、陽(yáng)明脈出現(xiàn)了經(jīng)氣逆亂,會(huì)間接傳至人迎、寸口,盛衰對(duì)比較明顯,故以二倍的脈象診候少陰、太陽(yáng)的疾病。

經(jīng)氣在“厥陰心包經(jīng)-手少陽(yáng)三焦經(jīng)-足少陽(yáng)膽經(jīng)-足厥陰肝經(jīng)”的運(yùn)行,形成了第三道環(huán)路,因?yàn)樨赎帯⑸訇?yáng)脈與人迎、寸口隔著兩個(gè)循環(huán),所以當(dāng)厥陰、少陽(yáng)脈出現(xiàn)了經(jīng)氣逆亂,會(huì)更加間接地傳至人迎、寸口,盛衰對(duì)比較明顯,故以二倍的脈象診候厥陰、少陽(yáng)的疾病。

因此,根據(jù)人迎、寸口脈的盛衰對(duì)比,便可確定逆亂、壅滯發(fā)生在哪一道經(jīng)脈環(huán)路的陰經(jīng)或是陽(yáng)經(jīng),再根據(jù)脈象躁動(dòng)與否,確定具體的經(jīng)脈,并加以施治。

3 “經(jīng)氣雙向循行”理論及人迎寸口脈法在臨床上的應(yīng)用

《靈樞·終始》介紹了人迎寸口脈法對(duì)于針刺補(bǔ)瀉的指導(dǎo)作用:“人迎一盛,瀉足少陽(yáng)而補(bǔ)足厥陰,二瀉一補(bǔ)……人迎二盛,瀉足太陽(yáng)補(bǔ)足少陰,二瀉一補(bǔ)……人迎三盛,瀉足陽(yáng)明而補(bǔ)足太陰,二瀉一補(bǔ)……;脈口一盛,瀉足厥陰而補(bǔ)足少陽(yáng),二補(bǔ)一瀉……脈口二盛,瀉足少陰而補(bǔ)足太陽(yáng),二補(bǔ)一瀉……,脈口三盛,瀉足太陰而補(bǔ)足陽(yáng)明,二補(bǔ)一瀉。”經(jīng)文里先根據(jù)人迎脈與寸口脈的盛衰,判斷疾病所在的三陰三陽(yáng)系統(tǒng),再根據(jù)脈的“躁”與“不躁”區(qū)分出手足,最后通過“兩刺陽(yáng)經(jīng),一刺陰經(jīng)”,也就是取兩個(gè)陽(yáng)經(jīng)穴,一個(gè)陰經(jīng)穴進(jìn)行針刺補(bǔ)瀉的操作,使得人迎脈、寸口脈的盛衰趨于平和,即可治療人體之疾[5]。

《素問·調(diào)經(jīng)論》云:“血之與氣,并走于上,則為大厥,厥則暴死;氣復(fù)反則生,不反則死。”從經(jīng)氣雙向循行的角度思考,若雙側(cè)足陽(yáng)明經(jīng)同時(shí)由足走頭,則手太陰經(jīng)和足太陰經(jīng)的經(jīng)氣必然會(huì)不足。應(yīng)當(dāng)出現(xiàn)臑臂內(nèi)前廉痛厥、少氣不足以吸、食則嘔、心下急痛等經(jīng)脈癥狀,并候到人迎大三倍于寸口,此時(shí)病人的病情往往已經(jīng)很危重,需要立即用強(qiáng)刺激的溫針或灸法作用于雙側(cè)足太陰經(jīng)的合穴,幫助脾經(jīng)的經(jīng)氣由足部向胸腹上行,方可回陽(yáng)救逆;倘若不知脈象,僅僅因?yàn)椴∪藝I吐而針刺足三里試圖降逆和胃,則足陽(yáng)明經(jīng)的逆亂加劇,病人將在得氣之時(shí)陰絕陽(yáng)脫而昏厥。

除了急危重癥,一些相對(duì)緩和的疑難雜癥,也可以從“經(jīng)氣逆亂”的角度論治。筆者曾接診一位患者,22歲,男性,上腹疼痛無(wú)休止3日,部位在劍突下1寸,痛引臍部,食后加重,喜溫不喜按。自述接受了一次“艾灸膀胱經(jīng)排寒治療”后,上腹部一直隱隱作痛,于夜間11點(diǎn)進(jìn)食兩斤桑葚后劇烈加重。嘗試過喝中藥、針刺梁丘、灸至陽(yáng),以及服用鋁酸鉍、雷貝拉唑,皆無(wú)效,來求診時(shí)已是第四天。考慮到常規(guī)療法已經(jīng)被嘗試過,乃利用人迎寸口脈法,診得“人迎大二倍于寸口”,因?yàn)樵摶颊甙陌螂捉?jīng)后出現(xiàn)腹痛,且痛位在十二指腸,初步將患者診斷為雙側(cè)“手少陰心經(jīng)-手太陽(yáng)小腸經(jīng)-足太陽(yáng)膀胱經(jīng)-足少陰腎經(jīng)”環(huán)路的經(jīng)氣逆運(yùn),氣機(jī)壅滯在小腸,引起無(wú)休止的腹痛。根據(jù)“人迎二盛,瀉足太陽(yáng)補(bǔ)足少陰,二瀉一補(bǔ)”的原則,用瀉法針刺昆侖、申脈,導(dǎo)引膀胱經(jīng)經(jīng)氣下行;將玻璃瓶盛滿溫水置于患者兩足下涌泉穴,稍作溫煦,同時(shí)沿著大腿內(nèi)側(cè)的腎經(jīng),自足向膝做艾灸,助足少陰腎經(jīng)經(jīng)氣正運(yùn)。涌泉熱敷時(shí)患者自述痛減,當(dāng)艾條移動(dòng)到腎經(jīng)合穴陰谷穴時(shí),患者喜呼“不痛了”,持續(xù)溫煦約5分鐘,換另一側(cè)腎經(jīng),雙側(cè)交替一次后,囑患者自灸腎經(jīng)20分鐘,患者離開時(shí)已如常人。3天后,患者告知腹痛沒有再犯,發(fā)病前腹部痞滿的癥狀消失,食欲、消化能力都有很大改善。由此推知患者的腹痛是膀胱經(jīng)排寒過程的伴發(fā)癥狀,是身體向好處轉(zhuǎn)歸的一個(gè)信號(hào),實(shí)質(zhì)是膀胱經(jīng)中的邪氣被灸焫之力驅(qū)趕到了小腸經(jīng),中焦卻無(wú)法繼續(xù)將寒氣排出,于是經(jīng)氣循行壅滯,引發(fā)劇烈腹痛。通過艾灸腎經(jīng),一方面引導(dǎo)經(jīng)氣運(yùn)行以疏通壅滯,另一方面進(jìn)一步驅(qū)散寒氣,則病立瘥。祝華英[4]利用“經(jīng)氣雙向循行”的理論及人迎寸口脈法治病的醫(yī)案,給了本文很大的啟發(fā)。

4 結(jié)語(yǔ)

“經(jīng)氣雙向循行”理論的思維范式有其內(nèi)在的自洽性,也可以完美嵌入傳統(tǒng)經(jīng)脈理論,雖然尚缺乏更加具體的文獻(xiàn)支持和實(shí)驗(yàn)證據(jù),自身也需要在細(xì)節(jié)上進(jìn)一步完善,但針灸學(xué)界不妨對(duì)它多一點(diǎn)關(guān)注,把它當(dāng)作對(duì)現(xiàn)行經(jīng)脈理論的一種補(bǔ)充也未為不可。

關(guān)于人迎寸口脈法,眾所周知,人迎脈是頸內(nèi)動(dòng)脈,寸口脈是橈動(dòng)脈,前者生理上就比后者粗大,難以比較。在這種情況下,有醫(yī)家根據(jù)《脈法贊》中“關(guān)前一分,人命之主,左為人迎,右為氣口”的記載,提出了“人迎、寸口都在兩橈動(dòng)脈的關(guān)前一寸,左為人迎,右為寸口”,并通過寸脈、尺脈與關(guān)脈的比較,從而判斷病變?cè)凇秱摗妨?jīng)辨證的哪一條經(jīng)脈[6]。雖然此位醫(yī)家臨床療效非常好,但是如果左右兩手的寸脈皆大于關(guān)脈,很明顯就無(wú)從判斷病變的歸屬了,故而這套改良的“人迎寸口脈法”仍有值得商榷之處。筆者認(rèn)為,《內(nèi)經(jīng)》中的比較人迎、寸口盛衰,未必直接比較脈形,更多的是比較脈的氣勢(shì),那么便不會(huì)因?yàn)轭i內(nèi)動(dòng)脈和橈動(dòng)脈的寬窄差異而背離《內(nèi)經(jīng)》原文了。

根據(jù)人迎寸口脈法對(duì)穴位施行補(bǔ)瀉,確有療效,然而療效會(huì)不會(huì)僅僅來源于針刺了特定穴位?比如曾治療一個(gè)嘔逆病人,候得人迎一倍于寸口,判斷為膽經(jīng)氣逆,瀉膽經(jīng)的經(jīng)穴陽(yáng)輔、滎穴俠溪,補(bǔ)肝經(jīng)的合穴曲泉,扎前兩個(gè)經(jīng)穴對(duì)病情沒有明顯改善,扎了曲泉穴后,患者自述“胸口的氣順了”。根據(jù)“二瀉一補(bǔ)、二補(bǔ)一瀉”原則所取得的療效實(shí)際來自于某些特定穴位的特殊治療作用,那么“人迎寸口脈法”作為一種臨床治療方法,是否仍值得繼續(xù)挖掘?當(dāng)然,人迎寸口脈法作為一種治療思維,目前沒有明確的證據(jù)能證明它的療效是“誤打誤撞”的,恰恰相反,由于其操作的簡(jiǎn)單性和臨床的高效性,因此,有必要發(fā)掘和研究此脈法,使之在臨床上發(fā)揮作用。

[1]王棟,常虹,劉兵,等.《黃帝內(nèi)經(jīng)》人迎寸口脈法的解讀與思考[J].中華中醫(yī)藥雜志,2014,29(10):3059-3061.

[2]靈樞經(jīng)[M].北京:人民衛(wèi)生出版社,2012:3,24-28,29-35,75.

[3]黃帝八十一難經(jīng)[M].北京:學(xué)苑出版社,2007:1-2.

[4]祝華英.黃帝內(nèi)經(jīng)十二經(jīng)脈揭秘與應(yīng)用[M].北京:世界圖書出版公司,1998,11:13-17.

[5]劉兵.經(jīng)脈“盛瀉虛補(bǔ)”解讀與思考[C]//中國(guó)針灸學(xué)會(huì)年會(huì).2011中國(guó)針灸學(xué)會(huì)年會(huì)論文集,2011.

[6]王偉.撥開迷霧學(xué)中醫(yī)[M].北京:中國(guó)中醫(yī)藥出版社,2014:43-48.

(本文編輯: 董歷華)

國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(973計(jì)劃)(2013CB532001)

100029北京中醫(yī)藥大學(xué)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 本科教學(xué)部

孫晨耀(1995- ),2012級(jí)在讀本科生。研究方向:中醫(yī)基礎(chǔ)理論。E-mail:847457301@qq.com

郭華(1972- ),女,博士,教授。研究方向:中醫(yī)基礎(chǔ)理論。E-mail:guohua852@126.com

R241.1

A

10.3969/j.issn.1674-1749.2016.09.009

2016-05-22)