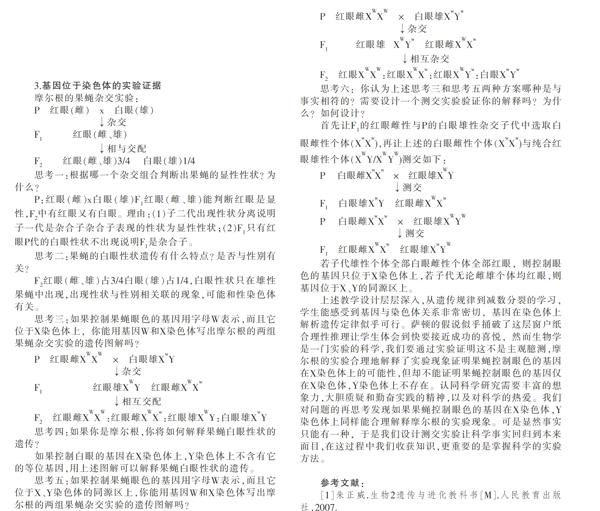

關于基因在染色體上的教學質疑與再思考

戴小海

摘 要: 教學是不斷學習探索的過程,引導學生通過假設—類比推理—實驗論證—再質疑—再實驗論證,學生培養學習興趣,獲得學習方法,培養科研能力。

關鍵詞: 類比推理 染色體 基因

學生學習孟德爾雜交實驗后明確定律的實質是在形成配子時成對的遺傳因子發生分離,分離后決定不同性狀的遺傳因子自由組合分別進入不同的配子中,隨配子遺傳給后代。學習減數分裂明確減數第一次分裂同源染色體分離,非同源染色體自由組合導致形成的配子中染色體數目減半且沒有成對的染色體。決定生物性狀的遺傳因子即基因與染色體關系非常密切,然而它們之間存在什么樣的聯系呢?教學中我引導學生通過假設—類比推理—實驗論證—再質疑—再實驗論證,最終學生對此問題有深刻的理解。

1.基因在染色體上似乎可行

引導學生閱讀課本“問題探討”一欄的內容[1]:請你試試,將孟德爾分離定律中的遺傳因子換成同源染色體,把分離定律念一遍,你覺得這個替換有問題嗎?由此你聯想到什么?學生進行思考和討論。

討論后的結果:這個替換似乎可行。由此聯想到孟德爾分離定律中成對的遺傳因子的行為與同源染色體在減數分裂過程中的行為很相似。一條染色體上可能有許多個基因。

2.基因在染色體上類比推理

閱讀薩頓的假說:基因就在染色體上,因為基因和染色體行為存在平行關系。基因和染色體行為存在明顯的平行關系:

引導學生思考填圖,并請學生到黑板填圖:

若把基因定位在染色體上,則是同源染色體上的基因隨同源染色體的分離而分離,非同源染色體上的非等位基因則隨著非同源染色體的自由組合而組合。再結合圖,不難看出,基因和染色體的行為規律相符,因此可斷定基因位于染色體上。

通過此過程,讓學生親自實踐薩頓假說的發現過程,體會成功的喜悅,從而引出類比推理:類比推理是一種科學的思維方法,又稱合理性推理。類比推理得出的結論并不具有邏輯的必然性,其正確與否,還需要觀察和實驗的檢驗。