初中地理生活化教學的實踐探索

江紅珠

摘 要: 生活化教學是將教學活動置于現(xiàn)實生活背景之中,從而激發(fā)學生作為生活主體參與活動的強烈愿望,讓他們在生活中學習,在學習中更好地生活,從而獲得有活力的知識,并使情操得到真正的陶冶。

關鍵詞: 生活化 實踐探索 地理教學

課標提出“學習對生活有用的地理”及“學習對終身發(fā)展有用的地理”,這就要求我們在地理教學過程中重視教學生活化,善于從學生生活中抽象地理問題,從學生已有生活經(jīng)驗出發(fā),設計學生感興趣的生活素材以豐富多彩的形式展現(xiàn)給學生,讓學生在課堂上自由大膽表現(xiàn)、發(fā)言、鍛煉;讓學生覺得學習地理有趣、有用。這是地理課改的最大亮點,也是生活化地理教學的精髓。陶行知先生說:“生活即教育。”地理教育源于生活,生活中又充滿地理。所以教學過程中應積極創(chuàng)設適合學生的素材、情景,改變傳統(tǒng)教學方式,讓地理課堂更高效。

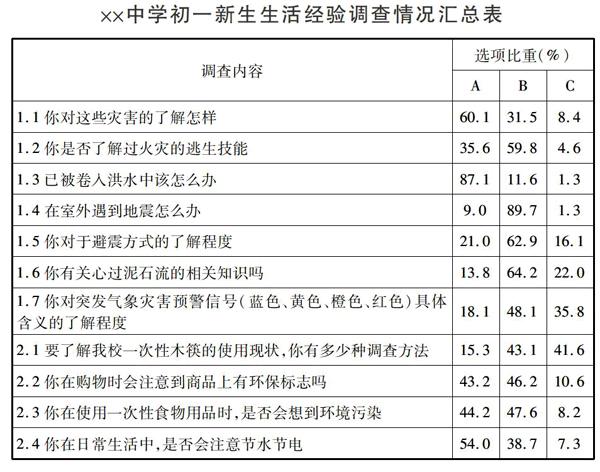

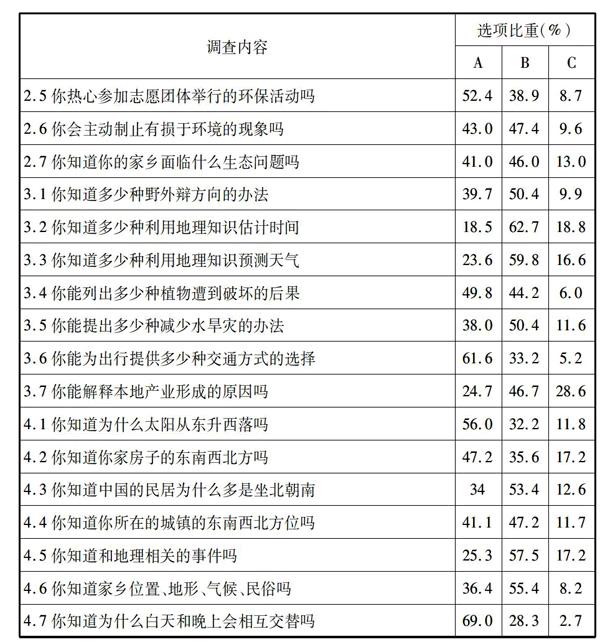

筆者從事地理教學多年,一般情況,在初一新生進校的時候,會有一個關于學生生活經(jīng)驗的抽樣調(diào)查,本次調(diào)查學生共153人,任意三個平行班,共收回有效問卷153份。筆者所在學校是一所鎮(zhèn)級初級中學,招收的學生是本鎮(zhèn)學生,另外40%左右是外地借讀生。學校雖為農(nóng)村中學,但經(jīng)濟發(fā)達的本鎮(zhèn)重視教育教研,堅持推進課程改革。本次調(diào)查共回收153份有效問卷,經(jīng)過整理,表格如下:

從調(diào)查統(tǒng)計看,學生對生活中的事物,媒體上常出現(xiàn)的熱點問題比較熟悉,比如:交通方式的選擇,是否注意日常節(jié)水,環(huán)境保護方面;在基本技能方面,如何判別方向,等等,幾乎超過90%的同學都有一定了解,甚至50%的學生有相當?shù)闹R儲備。但是關于本地區(qū)三次產(chǎn)業(yè)的形成原因,28.6%的同學不是特別清楚,這個比例較大,有它的客觀原因,因為這是個很綜合的問題,需要綜合運用各方面知識,難度本身較大。要讓學生弄明白這個問題,在教學過程中注意方式方法。有了學生知識儲備這張底牌,進行地理教學時可以選擇適合學生的學習方式。

一、挖掘生活素材,激發(fā)學習的積極性

對學生而言,如果對學習產(chǎn)生濃厚興趣,就能產(chǎn)生強烈的求知欲,最大限度促進他們思維和想象力發(fā)揮,學習效率大大提高。所以培養(yǎng)學生對地理的興趣,調(diào)動學生學習積極性是地理教學工作順利展開的關鍵。生活化教學理念指引下善于挖掘生活素材,而生活素材來源于學生周圍,學生很熟悉,日常教學中融入學生已有的和熟悉的事物,將大大提高學生的學習積極性。從而激發(fā)學生作為生活主體參與活動的強烈愿望,讓他們在生活中學習,在學習中更好地生活,從而獲得有活力的知識,并使情操得到真正的陶冶。例如,講到我國河湖分布的時候,其中有一部分涉及人工河,鑒于本鎮(zhèn)地理位置的特殊性,是太湖邊上的鄉(xiāng)鎮(zhèn),也是京杭運河流過的區(qū)域,而且京杭運河就在離本校不到300米的位置,學生站在學校的西邊高地就能看到運河,學生經(jīng)常從運河上修建的兩座大橋經(jīng)過。所以可以結合學生非常熟悉的事物,請學生談談,天天見到的京杭運河是一幅什么景象。

有的同學說:河流的流向是南北方向(起止點北京-杭州是北方南方的兩個重要城市);有的同學說:很多時候,發(fā)現(xiàn)運河水面上有很多水葫蘆,漂浮很多雜物(運河的水質(zhì)保護);有的同學會說:每次都能看到有運輸船在行駛(江蘇段的運河發(fā)揮著很重要的運輸價值);有的同學說:運河兩邊的綠化帶,運河公園很漂亮(綜合各個方面,慶祝我們的運河成功申請“世界遺產(chǎn)”項目)。通過生活中學生熟悉的生活素材,培養(yǎng)了學生學習地理的興趣,大大提高了學生學習積極性。

二、結合生活經(jīng)驗,喚醒學習的自主性

自主學習是與傳統(tǒng)接受學習相對應的一種現(xiàn)代化學習方式。以學生作為學習的主體,學生自己做主,不受別人支配,不受外界干擾通過閱讀、聽講、研究、觀察、實踐等手段使個體可以得到持續(xù)變化(知識與技能,方法與過程,情感與價值的改善和升華)的行為方式。地理教學過程中,要求呈現(xiàn)給學生的自主學習材料應符合學生的認知水平和已有知識結構。如果難度過大的話,則不符合學生的認知水平,學生會失去學習興趣,也不知道從何下手,影響自主學習的展開。而生活化教學就是運用學生已有的經(jīng)驗,這是基礎性資源,是師生課堂交互作用的起點,教師呈現(xiàn)相關生活事實,激活學生已有的生活經(jīng)驗,充分調(diào)動學生的最近發(fā)展區(qū),讓他們從中孕育相應的課題意識,從而達到有效學習的目的。例如:講到影響工業(yè)布局的原因(前面調(diào)查發(fā)現(xiàn)這是學生知識儲備很薄弱的部分),如果給學生呈現(xiàn)理論,再用練習加以鞏固的話,那么這樣的方式過于枯燥,難度也大,學生接受了容易忘,但是用生活化教學方式,效果就不一樣了,可以先引導學生總結本地的工業(yè),如為什么本地的輕工業(yè)——“綢都”工業(yè)如此發(fā)達,教師引導學生:

絲綢怎么來?(絲綢是蠶吐的絲)本地為什么適合養(yǎng)蠶?(氣候適合養(yǎng)蠶)蠶絲怎么變成絲綢(技術、工人等?)絲綢怎么運出去?(交通便利)賣給誰?(市場的需求)

這樣學生很容易自主總結影響工業(yè)分布的一般因素,培養(yǎng)學生分析問題的思路,形成地理思維。可見,生活化教學有效鍛煉了學生知識遷移能力,培養(yǎng)了學生自主學習積極性。

三、巧設生活問題,調(diào)動學習的互動性

當今世界,人口、資源、環(huán)境問題日益突出,對于一個地區(qū)而言,往往面臨類似的問題。這些在學生周圍的變化是學生眼睛看得到,耳朵聽得到,鼻子呼吸得到,實實在在感受到的變化。這些問題現(xiàn)象正是學生研究性學習很好的課題,也是培養(yǎng)學生小組合作探究的機會,如“××鎮(zhèn)水污染的研究”、“燒烤對環(huán)境的影響”、“××鎮(zhèn)空氣污染的原因分析”,等等。例如:本校新生的變化趨勢,初一學生從原來的400多人到后來的500多,直到現(xiàn)在突破700大關,年年遞增,這其中40%左右是外地生源。這是本校生源增長最關鍵的部分。我曾經(jīng)就這一問題組織小組合作探究學習。請同學們分析為什么本校生源總數(shù)如此之大且日益增長,是什么優(yōu)越的條件吸引著這么多的外地工作者?教師巧設了這個問題,組員之間開始合作互動、協(xié)調(diào)、分工,有的學生負責提前翻閱初二的知識點,有的學生到圖書館查閱歷史資料,有的學生采訪借讀生,等等,充分調(diào)動學生之間的合作互動。最后把各個學生的資料以小組為單位綜合整理,以ppt形式呈現(xiàn)解釋,并且評選出最優(yōu)方案,大致思路如下:

1.自然環(huán)境角度:地形平坦(長江中下游平原);氣候濕潤(亞熱帶季風氣候);河流湖泊眾多(江南水鄉(xiāng))。

2.人文經(jīng)濟角度:交通方便(省道、國道、高速公路、快速公路,水路,北蘇州南嘉興鐵路,機場等海陸空齊全);農(nóng)業(yè)發(fā)達(魚米之鄉(xiāng));經(jīng)濟發(fā)達(輕工業(yè)發(fā)達,并且有悠久的歷史)。

從自然環(huán)境和人文經(jīng)濟角度分析,不管哪一個方面都吸引著大量外來工作者,自然而然,他們的孩子就成了學校最重要的組成部分,從兩大地理角度思考總結某一生活現(xiàn)象,這就是地理思維的形成,而且類似思維可以用于其他地理現(xiàn)象,整個過程中學生不僅學到了知識技能,而且學會了和同學溝通相處,所以,生活化教學,小組探究生活問題,是一種適合新課改的教學方式。

綜上所述,地理生活化教學是適應新課程標準的教學方式,是促進學生有效學習的良方,我們要把生活化教學和課本教學相結合,改變傳統(tǒng)方法,尋找最適合學生的自主、合作、探究學習方式,讓學生學起來輕松,老師教起來放松。

參考文獻:

[1]侯莉.創(chuàng)設問題情境 優(yōu)化課堂提問[J].中學課程輔導·教學研究,2011(3).

[2]姬惠光.課堂內(nèi)踐行 生活化教材[J].地理教育,2010(6).

[3]陶行知生活教育.生活教育[J].2008(4).

[4]肖剛.信息技術與學科教學整合的有效性研究[J].軟件導刊,2011(7).