超高壓135 MW汽輪機葉片卷邊事故的原因分析及改進措施

張金良, 鄧德兵, 高 琨, 王加勇, 張晉林, 趙清森

(1. 保德神東發電有限公司, 山西保德 036600; 2. 蘇州熱工研究院有限公司, 江蘇蘇州 215004)

?

超高壓135 MW汽輪機葉片卷邊事故的原因分析及改進措施

張金良1, 鄧德兵2, 高琨1, 王加勇2, 張晉林1, 趙清森2

(1. 保德神東發電有限公司, 山西保德 036600;2. 蘇州熱工研究院有限公司, 江蘇蘇州 215004)

針對某超高壓135 MW汽輪機葉片卷邊事故,結合受損癥狀和啟動過程進行了分析,發現葉片卷邊為溫態沖轉過程中汽輪機進水所致。采取了相應的措施后問題得以解決。

汽輪機; 葉片; 通流特征面積; 導汽管疏水

為防止汽輪機大軸彎曲事故,《防止電力生產事故的二十五項重點要求》規定汽輪機在啟停過程中“高壓外缸上、下缸溫差不超過50 ℃,高壓內缸上、下缸溫差不超過35 ℃”和“供汽管道應充分暖管、疏水,嚴防水或冷氣進入汽輪機”。筆者就某135 MW超高壓機組在熱態啟動過程中汽輪機輕微進水造成葉片卷曲事故,結合機組啟動過程和疏水管線布置進行探討。

1 故障現象描述

某制造廠1號、2號機組為NZK135-13.24/535/535型凝汽式汽輪發電機組,高壓缸由1個調節級和8個壓力級組成,高壓缸帶兩段抽汽,一段抽汽來自第7級后,二段抽汽來自高壓缸排汽。此外,為減少尾跡損失和提高級效率,高壓缸靜、動葉均采用薄出汽邊葉型。

2號機組于2014年2月16日至4月18日完成了第2次大修,正常投運后,發現同等負荷下調節級后壓力較大修前有明顯增大,且帶額定負荷時調節級后壓力已接近VWO工況設計值。考慮到機組的運行安全性,2015年4月初解體高中壓缸,發現以下情況:

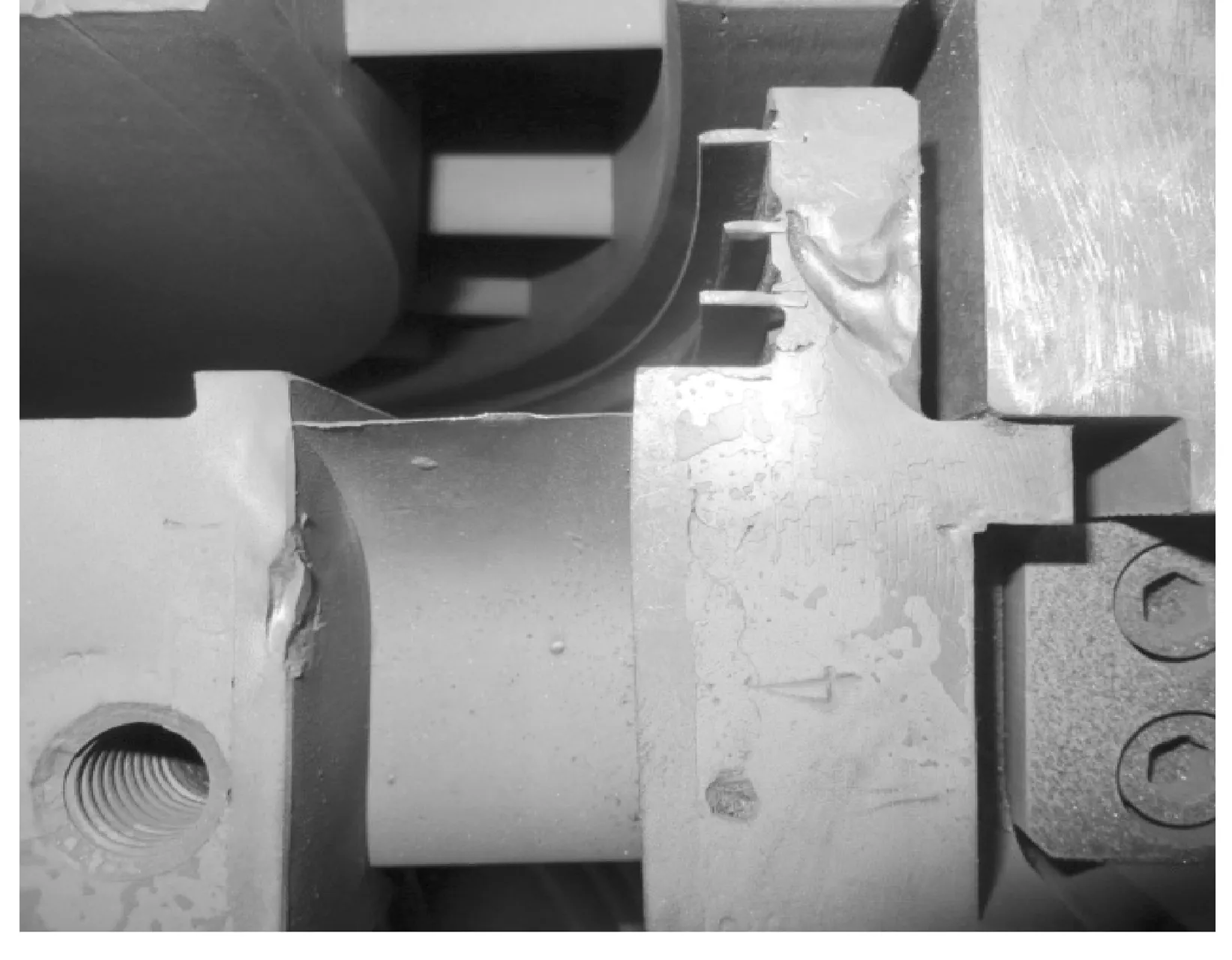

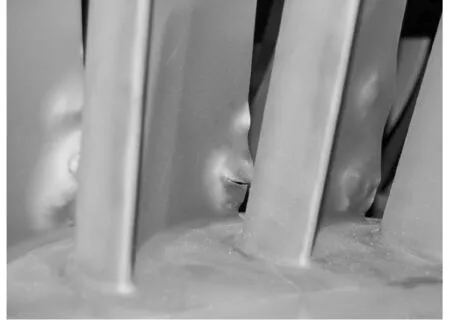

(1) 調節級動葉出汽邊向內卷曲(見圖1)。

(2) 高壓第1~4壓力級部分靜葉出汽邊向內卷邊(見圖2)。

(3) 高壓第1~5壓力級部分動葉出汽邊的頂部內卷、根部外翻,卷邊程度逐級減輕(見圖3)。

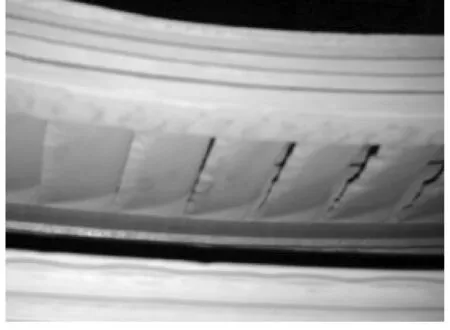

(4) 高壓缸第1~3級隔板中分面有水蝕痕跡(見圖4)。

(5) 調節級噴嘴出汽邊和動葉進汽邊無異常。

(6) 高壓第一壓力級動葉進汽側背弧面的固體顆粒物沖蝕痕跡不明顯。

(7) 中壓第一級動葉進汽邊背弧面SPE非常嚴重(見圖5)。

(8) 高中壓缸下半缸葉頂汽封磨損嚴重。

圖1 調節級動葉出汽邊向內卷曲

圖2 高壓缸第1~5壓力級靜葉出汽邊向內卷曲

圖3 高壓缸第1~8壓力級動葉出汽邊卷曲(卷曲程度逐級減輕)

圖4 高壓缸第4壓力級隔板中分面水蝕

圖5 中壓缸第1壓力級動葉背弧面受損嚴重

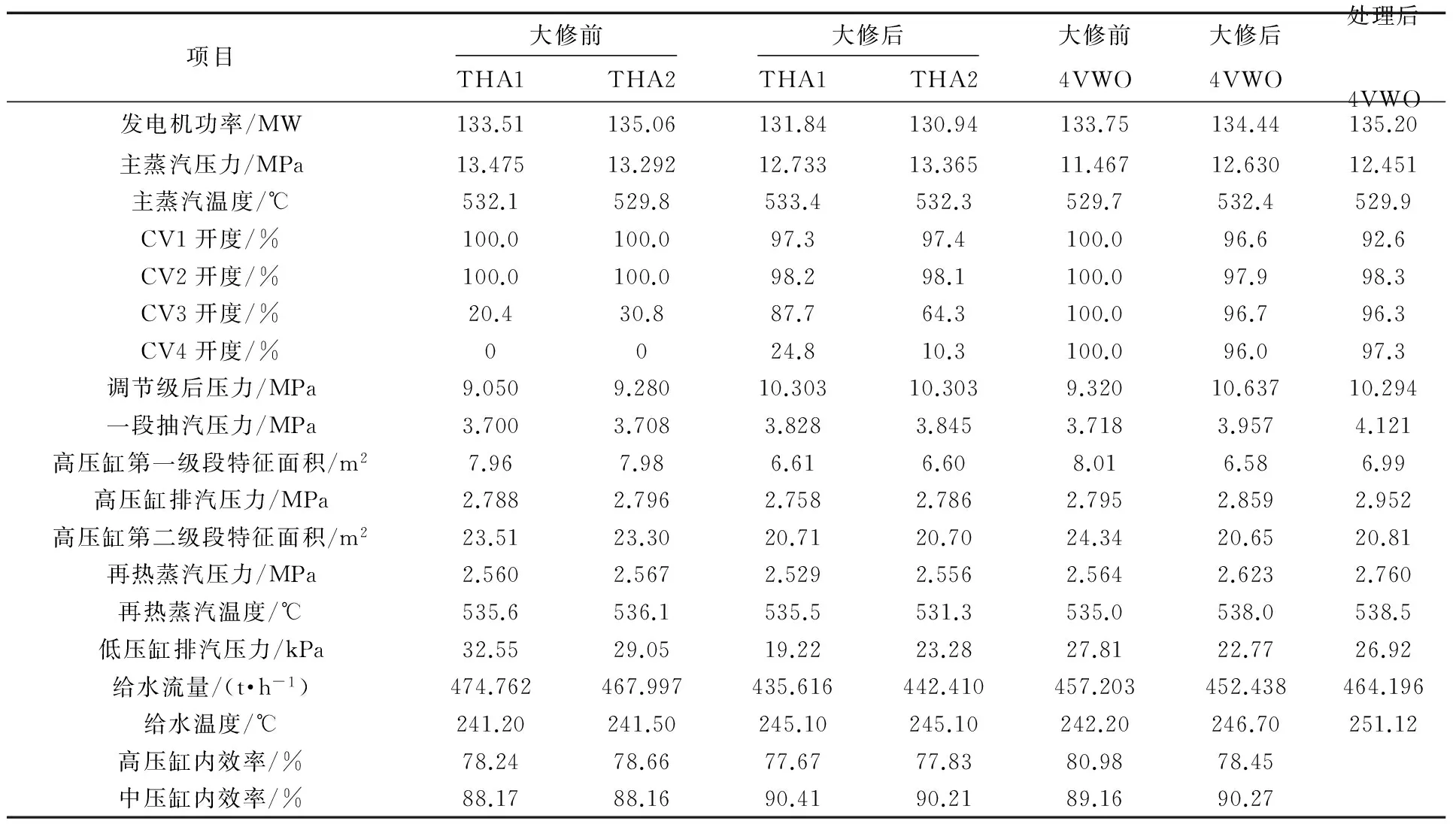

由上述情況可知:因靜葉和動葉出汽邊卷曲,高壓缸調節級和高壓缸第一級段(由調節級后至一段抽汽口之間的壓力級構成)特征面積[1]降低非常突出。將大修后試驗數據與大修前進行對照(見表1),發現同等工況下調節級后壓力和一段抽汽壓力顯著提高,高壓缸內效率下降明顯。以閥門全開(4VWO)為例,大修后主蒸汽壓力升高10.1%,調節級后壓力升高14.1%,一段抽汽壓力升高6.4%,高壓缸排汽壓力和再熱蒸汽壓力均升高2.3%,高壓缸第一級段的特征面積下降17.3%,高壓缸第二級段(一段抽汽口和高壓缸排汽之間的壓力級構成)的特征面積[1]下降12.0%,且高壓缸內效率下降2.5百分點。

表1 機組大修前后葉片卷邊處理后的主要參數比較

2 原因分析

造成高壓缸靜葉和動葉出汽邊卷曲的原因有:

(1) 蒸汽從鍋爐及主蒸汽管道攜帶來的固體顆粒物沖蝕。

(2) 汽缸內部件脫落后被高速旋轉葉片切割或研磨成碎片,這些碎片損傷葉片。

(3) 大修扣缸時,軟性異物落在汽缸內,該異物損傷葉片,同時變成齏粉。

(4) 汽輪機進水,發生輕度水擊。

主蒸汽閥解體后,對其濾網進行了檢查,濾網完整無缺,僅有少許顆粒物嵌在網眼(內徑d=3 mm)中。另外,調節級噴嘴出汽邊無顆粒物沖蝕痕跡,調節級動葉進汽側背弧面有少許顆粒物擊打痕跡。因此,可以斷定葉片卷邊非固體顆粒物沖蝕所致。

汽缸解體過程中,對高壓缸內部構件進行了逐一清點,未發現缺失;而且中壓缸第一級進汽側背弧面凹坑現象在上次大修時已存在,為高壓內缸中分面靠近中壓進汽側螺栓斷裂,脫落的螺栓被汽流帶入中壓流道,將中壓缸第一級靜葉和動葉擊傷。

圖6為某300 MW機組調節級葉頂汽封片脫落后損傷壓力級靜葉出汽邊的情況,靜葉出汽邊呈犬牙參差狀。

圖6 某機組汽封片脫落損傷靜葉狀況

圖7為某1 000 MW核電機組中間汽封體把合螺栓斷裂后進入汽流,靜葉出汽邊被擊傷后的現象。結合部件脫落損傷動靜葉癥狀,可以斷定高壓缸葉片卷邊不是部件脫落所致。

圖7 某機組斷裂螺栓損傷靜葉狀況

若扣缸時有軟性異物落在缸內,則落入位置應該位于調節級動葉和第1壓力級之間。那么,落在缸內的異物與調節級動葉頻繁撞擊,并被磨成碎片,被汽流吹入壓力級,并繼續與下游壓力級動葉碰摩,直至從第一段抽汽口和高壓缸排汽離開汽缸。為尋找異物的蹤跡,將一段抽汽逆止閥和高排逆止閥解體,吊開閥蓋、抽出閥芯,但未找到異物碎片。

排除上述三種因素后,重點對水擊癥狀進行檢查:(1)隔板中分面存在明顯的水蝕凹痕;(2)動葉片卷邊受力方向與轉子旋轉方向相反,靜葉片卷邊受力方向與旋轉方向相同,若缸內進水,則葉片受水的剎車作用,動葉薄出汽邊正好向內卷,被葉片攪動起來的水滴撞擊在靜葉薄出汽邊上,也恰好可將其向內卷曲;(3)高中壓缸下半缸葉頂汽封磨損嚴重,表明動葉圍帶與葉頂汽封間隙不足,發生過劇烈碰摩,軸振動應該有所反應。為此,查閱運行日志和調出DCS庫中大修后歷次啟機過程中關鍵運行參數趨勢曲線進行分析。

大修后2014年先后啟動6次:

(1) 4月19日大修后第一次沖轉,冷態啟動,轉速升至500 r/min,打閘、聽音、檢查,主控收不到高排逆止門關反饋信號,停下來進行處理。修復后,重新啟動,500 r/min、1 200 r/min、3 000 r/min定速,升速過程中各項安全參數正常,完成注油試驗后打閘停機,惰走正常,振動正常,鍋爐壓火,進入備用狀態。

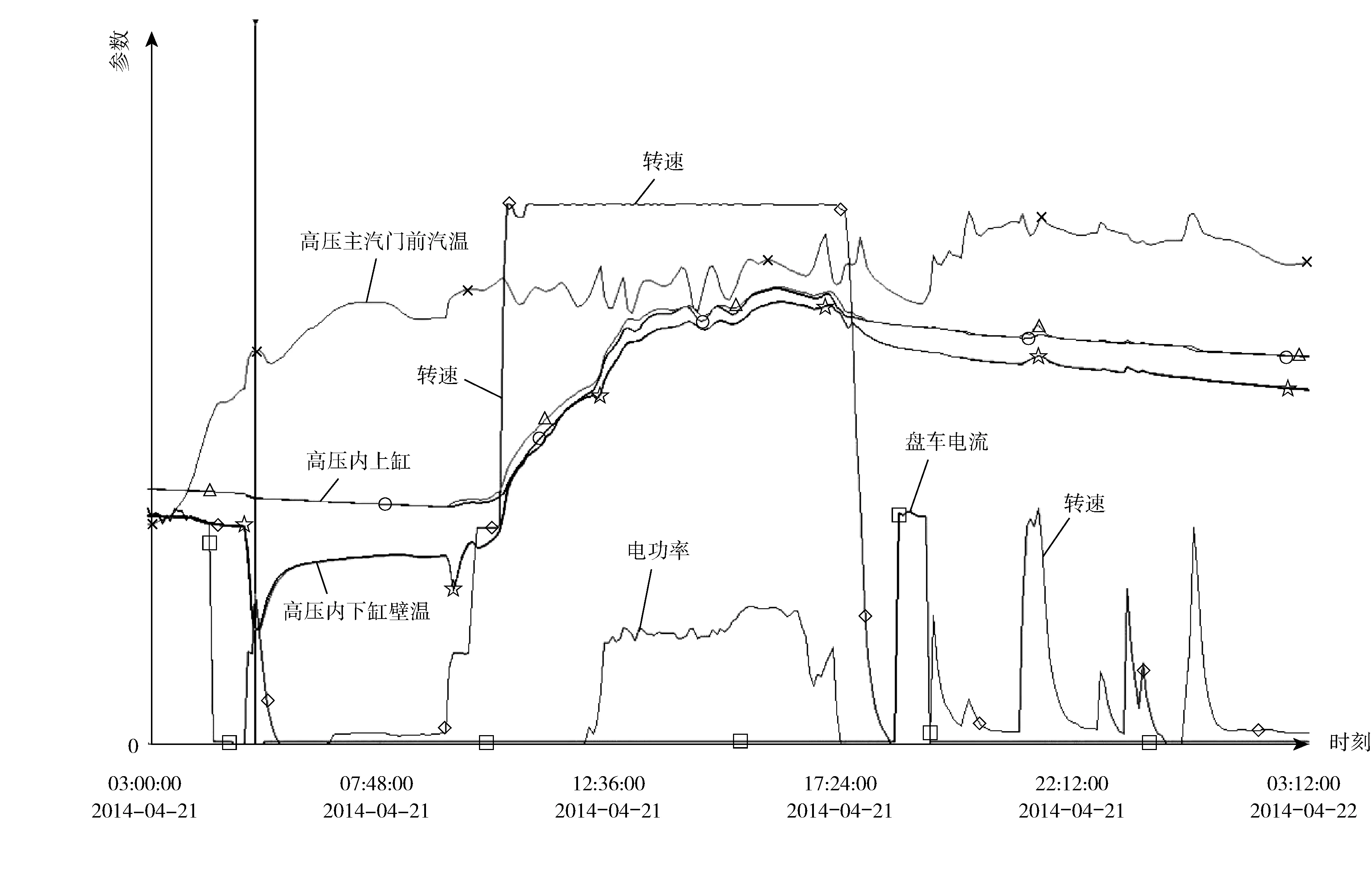

(2) 4月21日正式啟動。沖轉前上、下內缸壁溫分別為211 ℃和186 ℃;3 min內升速至500 r/min,下缸壁溫下降至157 ℃;500 r/min停留5 min,下缸壁溫下降至104 ℃;繼續升速,2.5 min至1 000 r/min,1號軸振X向達175 μm,超過報警值125 μm,立即打閘;3 min后下缸壁溫繼續降低至91 ℃,而上缸溫度為205 ℃,悶缸、盤車;3 h后上、下缸溫差減小至42 K,在此期間出現轉速自動上升、盤車脫扣現象(19日也發生過),這說明,主汽門及調門關閉不嚴,蒸汽漏入汽缸而沖動轉子;4 h后再次沖轉,定速、并網,帶低負荷暖機,待電氣試驗完畢后打閘停機。隨后多次發生自動升速、盤車脫扣,不得不停下來處理汽門關閉不嚴缺陷。4月21日啟動過程中轉速、缸溫、軸振等參數趨勢曲線見圖8。

圖8 大修后第一次溫態啟動趨勢曲線

(3) 4月22日再次開機,由盤車狀態直接沖至1 200 r/min,軸振大,保護動作,跳閘。降速至500 r/min,暖2 h后每100 r/min一個臺階暖機,振動下降后再升速,直至1 200 r/min中速暖機,隨后升至3 000 r/min,并網,升負荷。

(4) 5月2日夜間機組調停。5月29日再次啟動,6月22日調停,在這期間開展了大修后熱力性能試驗。受地區負荷需求不足限制,2號機組此后被調停過多次,每次停機時間均在20天以上。除5月21日和22日兩次屬于溫態啟動外,其他各次啟動均為冷態啟動,而且僅5月21日和22日兩次啟動升速過程中發生過軸振大和上、下缸溫差大的情況,其他各次啟動未發生。

結合啟動過程趨勢曲線,推理如下:5月19日試沖轉后鍋爐壓火,但主蒸汽管道還殘存蒸汽,且主汽門及調門不嚴,則進入主汽門前主蒸汽管道、導汽管、內缸(調節級處)的蒸汽易冷凝成水,而且如果主蒸汽管疏水、高壓調節閥殼疏水、導汽管疏水和調節級疏水管線存在堵塞,則勢必積水。5月21日啟動前,鍋爐升溫升壓暖管期間,運行人員雖提前開啟主汽管道、調節閥殼、導汽管、內缸和外缸等疏水氣動閥,但是,疏水不暢引起的積水被蒸汽吹入缸內,下缸溫度急劇下降,內缸拱背,下缸葉頂汽封碰摩,軸振上升,隨著500 r/min至1 200 r/min轉速上升,軸振陡增、報警,被迫打閘停機。水的初速度較低,阻礙葉片旋轉,動葉片薄出汽邊受旋轉反方向的水擊力作用而彎曲,被動葉片攪動起來的水滴又沖刷到靜壓背弧面上,使靜葉出汽邊也發生類似卷曲。動葉片卷邊方向與葉輪旋轉方向相反,應為積水剎車作用所致;靜葉片卷曲方向與旋轉方向相同,應為水滴沖刷引起的。調節級和壓力級都有卷邊,但調節級最為嚴重,各壓力級受損程度逐級減弱,第7、第8級基本無受損。導汽管積水進入汽缸,首先流經調節級,水滴粒徑最大,速度最低,而調節級根徑大,旋轉線速度大,水刷作用力最大,故調節級動葉卷邊最嚴重。進水被調節級動葉打散,并部分蒸發,汽流中水滴含量及粒徑均有所減小,隨后損害第一壓力級,再次被擊碎,繼續蒸發,破壞力逐步減弱。另外,被離心力甩出的水滴落入葉頂汽封槽道中,部分水滴經張口的隔板中分面噴射而出,將后者吹出凹槽。

為驗證上述推理,對主汽門前主蒸汽管、導汽管和調節級是否存在疏水管線堵塞現象進行了核實。將上述11條疏水管線從疏水管座處割開,并于疏水集管上切出檢查孔。通壓縮空氣檢查疏水管線是否通暢,最后發現下缸右側導汽管疏水管不通。

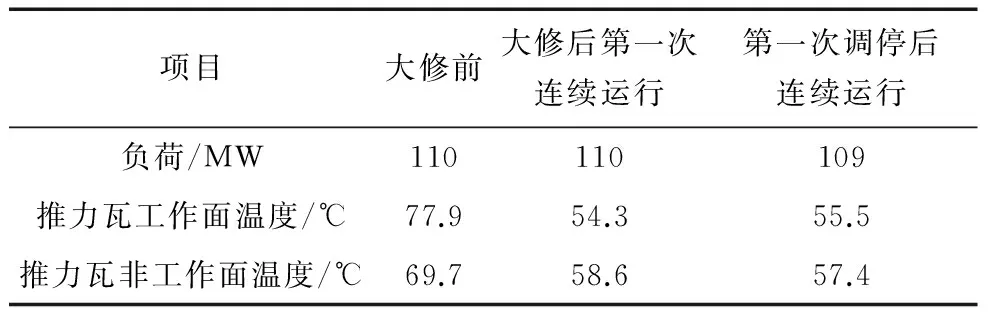

此外,當高壓動葉出汽邊卷曲,通流面積下降,高壓各級壓力升高,高中壓轉子軸向推力將發生改變,位于2號軸承座的推力軸承受力將下降,工作面與非工作面溫差將發生改變。因此,查閱機組歷史曲線,取大修前第一次連續運行和第一次調停后連續運行期間的同等負荷下數據進行比較(見表2),可見大修前推力軸承的工作面溫度較非工作面高,而大修后第一次連續運行期間非工作面溫度高于工作面,第一次調停后再次運行期間兩者溫差無明顯變化。結合多次調停后開機過程記錄和推力瓦溫度變化趨勢,給出判斷:葉片卷邊為4月21日沖轉過程中導汽管積水進入通流部件造成的。

表2 三個時期同等負荷下推力瓦溫度對比

由此得出本次汽輪機葉片卷邊事故的根源是疏水管線設計不合理,其中一支導汽管疏水管堵塞而引起汽輪機進水,沖轉升速過程中水滴沖刷葉片,導致薄出汽邊葉片卷曲。

3 改進措施

基于事故根源及現存缺陷,電廠進行了如下改進措施:

(1) 對葉片卷曲嚴重的部分磨掉,對較輕的部分進行矯正,最后對葉片進行表面拋光。

(2) 對主汽門及調門密封面研磨,通過密封線檢查和注水試驗來驗證嚴密性。

(3) 對汽輪機本體所有疏水管線進行了通暢性檢查,并將導汽管疏水管線改造列入后續行動計劃中,啟動管材及閥門采購。

(4) 機組啟動前,加強檢查疏水閥開啟及測量閥體溫度,尤其是四支導汽管和兩支主汽管座疏水管的壁溫監測,確保本體所有疏水管線通暢、無積水。

(5) 機組啟動過程中,務必加強對上、下缸溫差的實時監測,當溫差超規定限值時需查明原因,并予以消除后再升速,嚴禁強行沖轉。

(6) 上述兩條載入汽輪機運行規程,并組織運行人員集中學習與落實。

修復后,汽輪機沖轉升速并網過程中,振動與缸溫正常,機組帶負荷運行正常,而且同比上次大修后調節級壓力有顯著降低,高壓缸第一壓力級段特征面積增大6.23%。

4 結語

主汽門及調門關閉不嚴,造成暖管時蒸汽進入汽輪機,導汽管疏水不暢,蒸汽冷凝水積存在導汽管內,再加上疏水系統設計不合理,運行人員未能及時發現導汽管積水,最后,溫態啟動過程中汽輪機進水,水滴沖刷葉片,導致薄出汽邊葉片卷曲。電廠除對葉片卷曲部分進行了修復處理,還對運行操作進行了相應完善,同時制定了疏水系統改造計劃,待后續停機期間予以實施。

[1] 徐大懋,鄧德兵,王世勇,等. 汽輪機的特征通流面積及弗留格爾公式改進[J]. 動力工程學報,2010,30(7):473-477.

Cause Analysis and Treatment of Blade Curling Accident in a 135 MW Super-high Pressure Steam Turbine

Zhang Jinliang1, Deng Debing2, Gao Kun1, Wang Jiayong2, Zhang Jinlin1, Zhao Qingsen2

(1. Baode Shendong Power Generation Co., Ltd., Baode 036600, Shanxi Province, China;2. Suzhou Nuclear Power Research Institute, Suzhou 215004, Jiangsu Province, China)

To clear the blade curling fault existing in a 135 MW super-high pressure steam turbine, an analysis was conducted on the damage status combined with the start-up process, which was found to be caused by the inflow of water into the steam turbine during hot start-up process. The problem was finally solved by taking appropriate measures.

steam turbine; blade; characteristic flow area; steam lead drainage

2015-10-27

張金良(1964—),男,高級工程師,主要從事電廠生產技術管理工作。

E-mail: zjlbddc@163.com

TK263.3

A

1671-086X(2016)04-0269-05