學術論著的影響矩改進探討

李盛慶 葉鷹

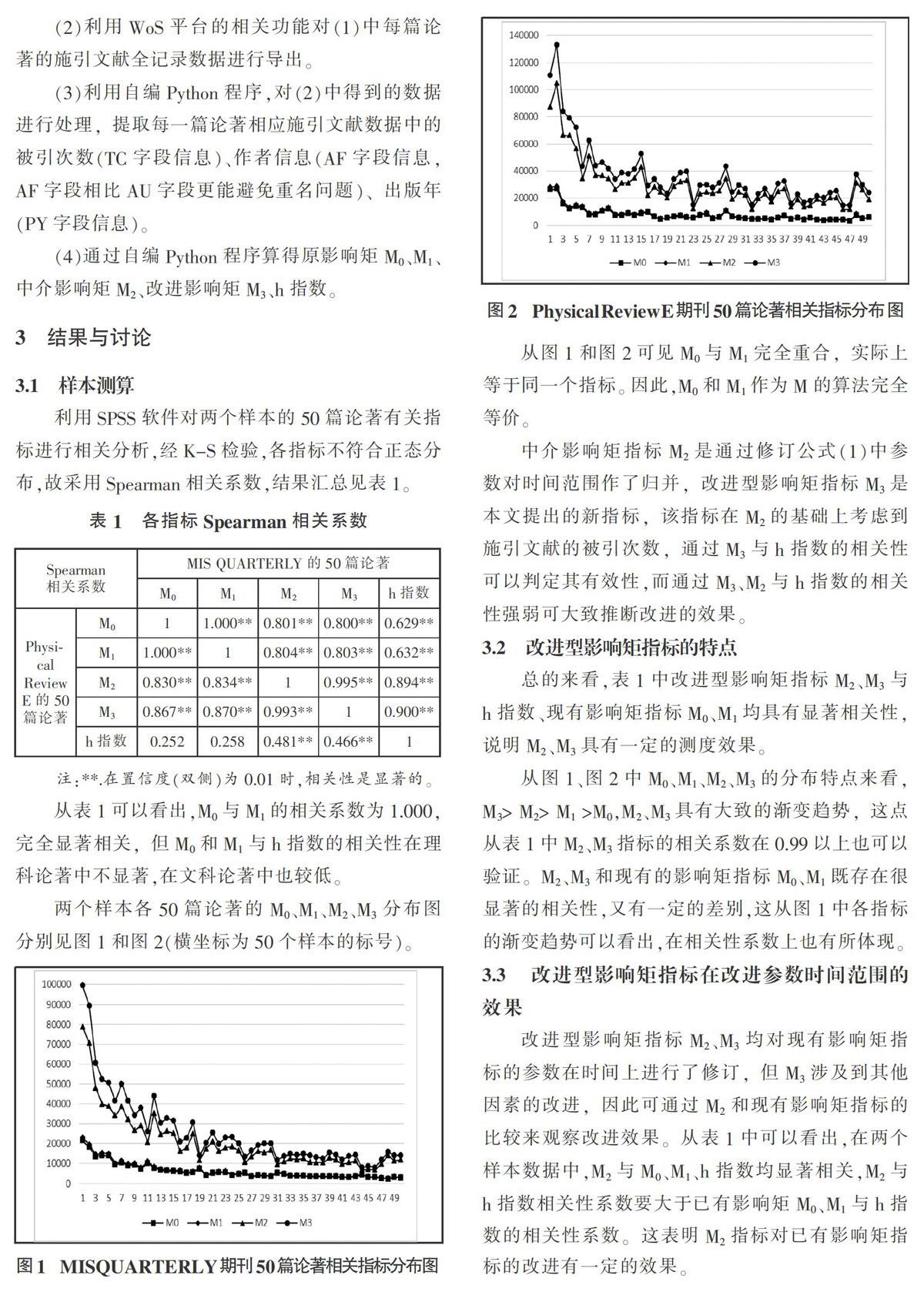

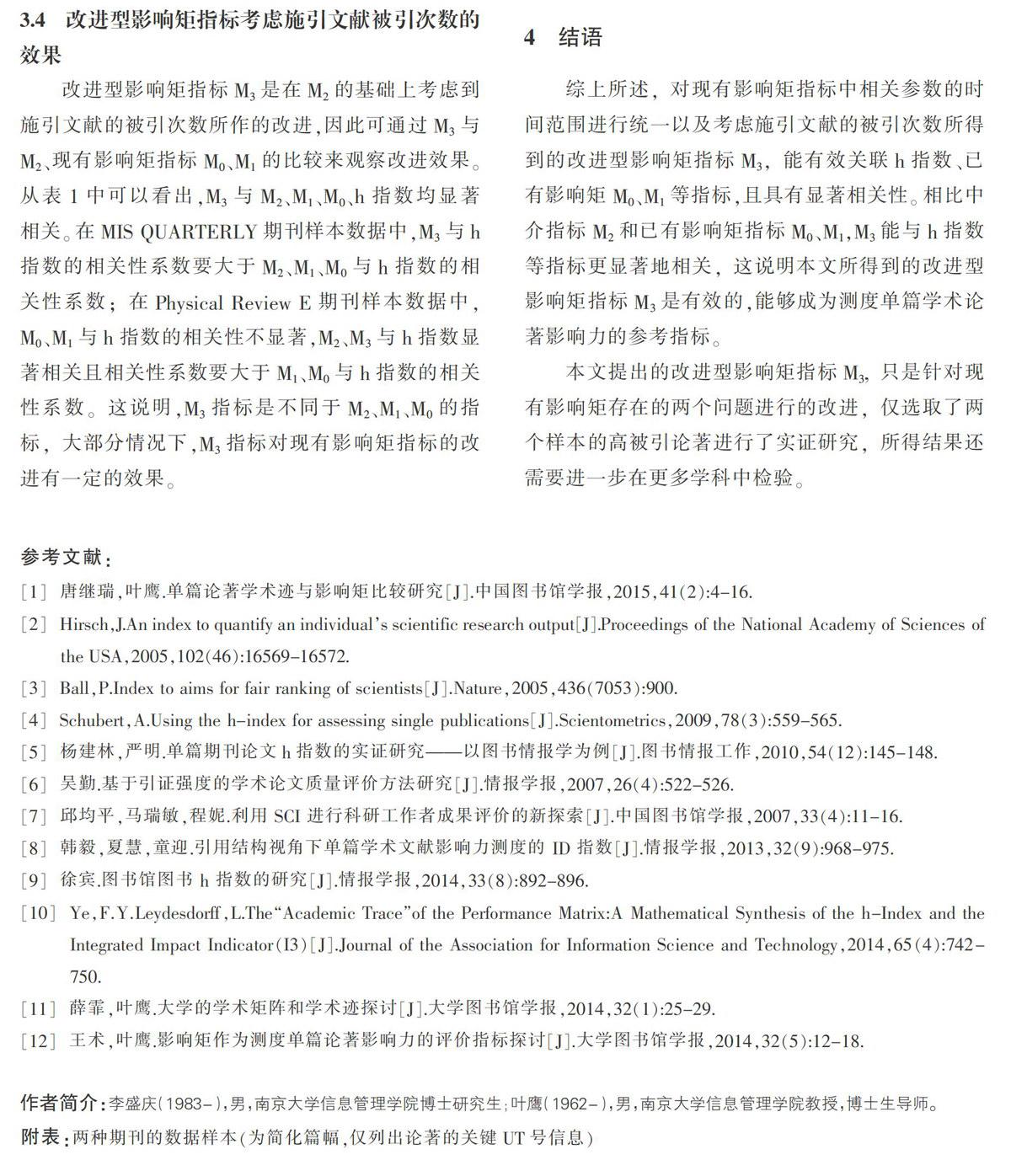

摘要:影響矩為新近提出的可測度單篇學術論著影響力的指標,其定義存在參數時間范圍不一致以及未考慮施引文獻的被引頻次問題。文章在原始影響矩M0和M1基礎上,從前述兩個方面進行改進,定義了中介影響矩M2和改進影響矩M3,用文科和理科各一種代表性期刊中的各50篇高被引論著作為樣本,通過Spearman相關性分析,發現改進影響矩指標M3、中介影響矩指標M2與M0、M1以及h指數之間存在顯著相關性,而改進影響矩M3因考慮了引用而體現出更顯著的影響含義,

關鍵詞:影響矩;改進型影響矩;h指數;學術跡;論著評價;學術指標

中圖分類號:G250.25 文獻標識碼:A DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2016037

1.引言

科研工作者的學術成果大多體現在具體的論著里,作為學術客體的學術論著總是由一篇篇論文或一部部專著構成,因而任何偉大的發現(或發明),都必然要落實到具體的論著(或專利)里。因此,對單篇學術論著的評價成為學術評價的重要組成部分。過去,評價單篇論著的影響力通常僅用被引次數來衡量,這一評價指標過于簡單,未體現出施引文獻的豐富信息。h指數(h-index)發現后,很快成為影響巨大的評價指標,評價對象迅速由學術主體向學術客體擴散,Schubert用施引文獻的h指數來評價單篇論著的思想具有重要價值,該指標利用施引文獻中h核的數量評價論著的影響力,這一思路很快引起國內外學者注意,開啟了新的單篇論著評價指標研究。楊建林和嚴明采用Schubert定義的施引h指數測度了圖書情報領域期刊論文的單篇論著情況。隨后,吳勤提出用引證強度來評價單篇論著。邱均平等提出了論文質量指數(Paper Quality Index,PQI)的概念。韓毅等提出用繼承與擴散、參考文獻與引用文獻的貢獻率來反映單篇文獻的知識繼承與知識擴散聯系。徐賓在傳統h指數基礎之上提出圖書館圖書的改進h指數。Ye和Levdesdorff發展出學術跡指標,該指標既可用于期刊、大學、作者等的評價,也可用于單篇論著的評價。