濟世救人 合道同行

張硯梁

從古至今,無數的大醫踐行著仁醫準則,懸壺濟世,精誠為民。何謂醫者?古人云:“上醫醫國,中醫醫人,下醫醫病,此謂之醫道”,作為醫者,需心懷天下百姓,悲天憫人,治療病痛。此次潘長友火車救人事跡,一方面他是瑞齊寧出色的生涯顧客,另一方面他又是一名身經百戰的老中醫,自幼跟隨師父學習中醫典籍,不僅將中醫知識融會貫通,也傳承了一名合格中醫的“醫道”。

從某種意義上講,瑞齊寧公司“堅守善的循環,以最短時間幫助最多人身-心-靈三位一體的全方位健康,順其自然,合道而行”的經營理念,實際上也以另一種方式在治病救人,踐行著“醫道”、“仁醫”的精神。瑞齊寧公司就像一個大吸盤,吸引著“同道中人,合力前行”,共同實現治病救人、助人健康的大理念。

醫者仁心 救人有“道”

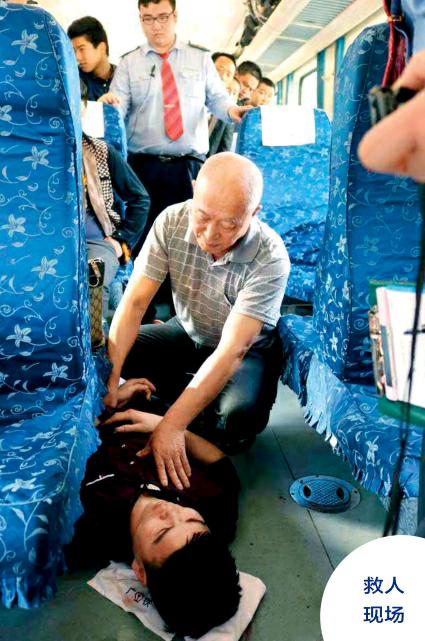

2016年4月22日早上8點,在深圳至北京Z108次列車上,列車廣播發出了一條緊急求助信息:一位年輕乘客由于癲癇突然發作,暈倒昏迷,生命垂危,現緊急求助乘客中的醫生!

瑞齊寧深圳赴京生涯代表團恰巧乘坐這班列車趕赴北京。聽到這則求助信息后,瑞齊寧深圳分公司生涯顧客潘長友馬上趕到病人昏迷的四號車廂。患者為一名年輕男性,已昏倒躺在列車地板上,不省人事。潘長友見狀,立刻為病人展開了救治。十分鐘后,病人蘇醒,可以開口說話,并少量飲水,生命體征逐漸恢復正常。據潘長友介紹,以他多年行醫的經驗來判斷,這個病人癲癇發作,若不及時搶救,可能會猝死。

其實,這僅僅是潘長友行醫生涯中眾多事跡中的一件。在社會上、在瑞齊寧店鋪里、在診所中、在路途上,他都踐行著樂于奉獻,治病救人的行醫準則,這與他的學醫生涯以及幾十年的個人經歷息息相關。

今年68歲的潘長友,1948年出生在北國之都哈爾濱,自幼就非常喜歡中醫,這緣起于父親的胃病。每次幫父親到鎮上請先生抓藥并看到父親病情的緩解,潘長友內心都感到由衷的敬畏,并因此對神奇的中醫產生了興趣。據他自己講,在七八歲的時候,他就可以把《黃帝內經》看個大概。最終走上行醫之路還是遇到了高師的點撥。1963年,15歲的潘長友有機緣遇到了來自山東的一位七十多歲的師傅,他曾是山東的武術協會會長,精通武術與中醫,潘長友向他學習,一學就是三年,終將中醫之術融會貫通,走上了中醫之路。

結緣瑞齊寧

2014年,為照顧定居深圳的女兒,潘長友便南下來到了深圳。妻子之前在哈爾濱出車禍導致腿部骨折,來深圳時還拄著拐杖,行走不太自由。到店里做了一段時間白壽后,妻子發現自己的腿不那么瘸,也不疼了。潘長友于是對白壽產生了興趣,在店里以一名體驗者的身份“潛伏”了一段時間,想看看這白壽究竟是不是虛假宣傳。一段時間后,他卻深深地被白壽的效果所折服。于是,熱心的潘長友便主動幫助店長普及醫學常識,幫助來店的老人號脈看病,從此和瑞齊寧結下了不解的緣分。

最近,愛好鉆研的潘長友也開始研究白壽與穴位經絡一同治病的問題,試圖從中醫經絡角度探究白壽治療疾病的方法,是否可以和中醫的某些方法相結合治療更多疾病。

與瑞齊寧一同踐行“醫道”

我國古代就提出醫學必須關注人本身,要求醫者必須具備高尚的道德情操,而瑞齊寧公司與潘長友一直都是這樣做的。

在《本草綱目》中,李時珍說過:“醫之為道,君子用之于衛生,而推之以濟世,故稱仁術”,明確指出“醫”只有為君子所用,發揮其濟世之功,才合乎道義的要求。孫思邈著《大醫精誠》,曰:“人命至貴,有貴千金,一方濟之,德逾于此”,人命貴逾千金,所以一名醫者必須高度重視人的生命與健康,必須堅持“以人為本”,處處為病人著想。

潘長友就是這樣,不僅廣泛深入探究中醫原理,“精”于高超的醫術,“誠”于高尚的品德,還具有一顆慈悲同情之心,具備救人之仁愛情懷。“若有疾厄來求救者,不得問其貴賤貧富,長幼妍媸,怨親善友,華夷愚智,普同一等,皆如至親之想。”潘長友不避忌艱難困苦,全心全意地去救護病人,解人之痛,暖人之心。他說,人沒有高貴低賤之分,無論其身份地位如何,都應平等待之,不卑不亢。

瑞齊寧的企業文化亦是如此,全心全意為百姓的健康,來店體驗的顧客不收一分錢,不論貧富貴賤,一視同仁,只為眾人的健康與幸福,在最短時間內去幫助最多人,這怎能說不是一種“大醫”精神呢!

古人已逝,今人尚癡。作為傳播健康的使者,瑞齊寧公司承載著沉重的責任。顧客以健康、性命相托,瑞齊寧人誠惶誠恐,如履薄冰,任重而道遠,精勤不倦,努力鉆研,竭盡全力除顧客之病痛,助健康之完美。從古至今,德行建設一直被醫學家所注重,醫者仁心更是我國國醫的寶貴傳統。先人重德,也常用劍膽琴心、懸壺濟世來贊美治病救人之人。瑞齊寧公司就是這樣以傳播健康為理念,承擔“上以療君親之族,下以救貧賤之厄,中以保身長全,以養其生”之重任,“上以治民,下以治身”,運用優良產品和同情關懷之心治療疾病,去除病痛,照顧病患,撫平人們受傷的心靈,“使百姓無病,上下和親,德澤下流,子孫無憂”。

他是醫術高超與人格高尚的完美結合,不負生命的囑托。醫乃仁術,無德不立。大醫有魂,生生不息。潘長友以坦坦蕩蕩的胸懷,用50余年的行醫生涯,展現了一個“醫者仁心”的人生境界,他沒有什么驚天動地的壯舉,卻以在平凡崗位上的盡心盡責,樹立了崇高的榜樣。他的事跡溫暖了無數人的心,也留給我們無盡的感動與唏噓。

(編輯/茹曉 校對/李寧)