民族品牌,前路何方?

姜浩峰

從蘇南的香雪海冰箱、駱駝牌風(fēng)扇,到浙江的雅戈?duì)柗b、紅蜻蜓鞋業(yè)等等,改革開(kāi)放近40年來(lái),在長(zhǎng)三角以及周邊這片熱土上,已誕生過(guò)不少品牌。有的品牌有著橫空出世的豪情,卻迅即隕落;而大多數(shù)弄潮兒,盡管面對(duì)潮起潮落,卻起碼堅(jiān)守住了品牌,或者起碼其品牌實(shí)現(xiàn)了價(jià)值變現(xiàn)。

回看1979年,中國(guó)大陸的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值僅4067.67億元人民幣。而2015年,中國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值是676708億元。兩者相差166倍!1979年時(shí),既沒(méi)有股票等融資渠道,又沒(méi)有股份制等等現(xiàn)代企業(yè)制度的保障,江浙滬發(fā)展起來(lái)的一些品牌,亦少有廣東福建等地港澳臺(tái)同胞和海外僑胞的注資。

上海老字號(hào)百雀羚作為“國(guó)禮”后,掀起一股民族品牌的熱潮。

然而,在這片四季分明的熱土上,各類品牌你方唱罷我登場(chǎng),依托諸如鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、集體企業(yè),甚至手工作坊等等模式,誕生,萌芽,生長(zhǎng)。

回首往昔,如今留存下來(lái)的一些品牌,在起步之初,有的甚至只是為了解決一部分人的吃飯問(wèn)題。看似當(dāng)年并沒(méi)有什么偉大抱負(fù)。而曾經(jīng)雄心萬(wàn)丈的企業(yè),卻亦有留存在時(shí)空深處者。假如有規(guī)律可循的話,那些留存下來(lái)者,畢竟都有一種奮斗不息的精神,與不服輸?shù)囊庵尽H欢瑑H僅具有意志力又是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

那些年的那些輝煌

1986年,常熟市蛇業(yè)公司成立之際,正是蘇南大地上鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)如火如荼的時(shí)候。長(zhǎng)城電風(fēng)扇、春花吸塵器、香雪海電冰箱、孔雀電視機(jī),正乃是當(dāng)時(shí)蘇州工業(yè)品在全國(guó)暢銷的代表,所謂“四大名旦”。

“多少城里人輕視的‘鄉(xiāng)下人都在躍躍欲試,村村冒煙的星火燎原之勢(shì)真是驚人。哪怕是最堅(jiān)定推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展的干部,都沒(méi)有想到,這些因陋就簡(jiǎn)的村辦企業(yè)能搶占蘇州經(jīng)濟(jì)的半壁江山,讓老牌國(guó)企甘拜下風(fēng),進(jìn)而形成了所謂的‘蘇南模式,甚至讓改革開(kāi)放的總設(shè)計(jì)師鄧小平也頻頻點(diǎn)頭。”對(duì)于1980年代遍地開(kāi)花的蘇南鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),一位親歷時(shí)代變遷的蘇州老干部曾經(jīng)如此評(píng)價(jià)當(dāng)年。

常熟市蛇業(yè)公司成立的時(shí)候,在整個(gè)蘇州來(lái)說(shuō),最令人矚目的企業(yè)恐怕要數(shù)香雪海。所謂“香雪海”,本是位于蘇州城外光福鄧尉山等諸峰的30余里梅花林。每到冬末春初,梅花凌寒開(kāi)放,蔚然成海。清初江蘇巡撫宋犖觸景生情,題下“香雪海”三字,其石刻今存吾家山崖壁上。然而,當(dāng)時(shí)四季不斷從全國(guó)各地開(kāi)到蘇州的貨運(yùn)卡車,或者要到火車車皮指標(biāo)從鐵路趕來(lái)的貨主,只將“香雪海”三字認(rèn)作電冰箱的代名詞。

1996年退休的香雪海冰箱廠工程師鄧女士,每每談起當(dāng)年事都會(huì)唏噓不已。她回憶1987年到1988年那段的銷售盛況,舉出的數(shù)據(jù)是——每天有40多輛貨車在冰箱廠門外依次排隊(duì)。這些“等米下鍋”的貨車背后的買方,根本不問(wèn)供貨數(shù)量,直接把支票壓在香雪海冰箱廠財(cái)務(wù)人員的案頭。那火熱的場(chǎng)面,使得公安部門不得不派出專門的交警來(lái)站崗,以疏導(dǎo)交通。1990年代中期,在鄧女士退休之際,蘇州已經(jīng)啟動(dòng)了與新加坡合作的工業(yè)園區(qū),以及自行開(kāi)發(fā)的蘇州新區(qū)。但即便在引進(jìn)國(guó)際大品牌的時(shí)候,香雪海仍引進(jìn)兩條意大利生產(chǎn)線,一年產(chǎn)能40萬(wàn)臺(tái)仍供不應(yīng)求。香雪海一天的利潤(rùn)達(dá)到30萬(wàn)元人民幣——在全國(guó)的家用冰箱廠中,這一數(shù)據(jù)在當(dāng)時(shí)是名列前茅的。當(dāng)時(shí)緊俏商品需要憑票才能買到,而香雪海電冰箱票曾經(jīng)炒高到500元一張。

提及退休前的收入水平,最令鄧女士懷念的當(dāng)數(shù)1980年代。因?yàn)楸鋸S效益好,獎(jiǎng)金高,甚至令市內(nèi)許多公務(wù)員、國(guó)營(yíng)大企業(yè)職工羨慕有加。“廠里每個(gè)月都發(fā)東西,發(fā)的最多的是白貓洗衣粉,每月都有好幾桶。在大部分蘇州人還用肥皂洗衣服的年月里,這絕對(duì)是很有檔次的福利了。過(guò)年的時(shí)候,冰箱廠的職工騎著掛滿魚肉等年貨的自行車,從郊外的廠區(qū)往市內(nèi)走,一路上能迎來(lái)不少市民羨慕的眼光。”鄧女士表示,1980年代中期,鄧女士每月的工資加獎(jiǎng)金有200多元,冰箱廠一般工人月收入能達(dá)到150多元,這在許多市民的月收入只有幾十元的1980年代,算是高薪一族。

幾經(jīng)重生的回力,如今成了國(guó)貨潮牌。

1985年從技校畢業(yè)進(jìn)入春花吸塵器廠的俞女士,亦曾經(jīng)歷過(guò)那段黃金歲月。進(jìn)廠后進(jìn)入財(cái)會(huì)部門的她說(shuō),那時(shí)春花吸塵器占全國(guó)市場(chǎng)總額的40%,廠里經(jīng)常發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼,名目之多連她這個(gè)管錢的也搞不清。1990年代初,春花廠的個(gè)人年收入平均達(dá)到5000多元,在江蘇省內(nèi)幾乎首屈一指——春花吸塵器廠甚至成為許多名牌大學(xué)畢業(yè)生的首選,爭(zhēng)先恐后擠進(jìn)來(lái)。一次單位對(duì)外招操作工,說(shuō)好第二天清晨8點(diǎn)整開(kāi)始面試,不少人隔天晚上就去招聘地點(diǎn)排隊(duì)占位。

陳先生在1990年代中期從南昌某軍工企業(yè)工程師職位上退休,剛與妻子回到妻子的家鄉(xiāng)上海定居,其老家震澤的某電器企業(yè)就找上門來(lái),許以盛澤當(dāng)?shù)匾惶兹乙粡d住房以及高出退休金數(shù)倍的工資,請(qǐng)其回老家“指導(dǎo)工作”。陳先生每周六、日由震澤廠方派車接去上班,周一至五回上海過(guò)退休生活。這樣的切換模式,在許多上海國(guó)營(yíng)大廠工程技術(shù)人員身上也曾經(jīng)歷過(guò),是為“星期六工程師”。

說(shuō)到蘇州當(dāng)年“四大名旦”興旺的原因,鄧女士表示,當(dāng)時(shí)的企業(yè)決策層思路比較先進(jìn),對(duì)人才尤其重視。香雪海在1985年生產(chǎn)出第一臺(tái)冰箱不久,就通過(guò)蘇州市人事局,從全國(guó)各地招來(lái)16位高級(jí)工程師,改進(jìn)生產(chǎn)工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,而且企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)技術(shù)人員很信任,放手讓他們干,大家干勁也高,全廠上下都有勃勃朝氣。

蘇州香雪海冰箱最終隕落于與某韓國(guó)電器企業(yè)的合資計(jì)劃。韓國(guó)企業(yè)要求合資最初三年內(nèi),合資企業(yè)不準(zhǔn)使用香雪海品牌。不僅如此,在與外方的合資中,對(duì)香雪海商標(biāo)的價(jià)值竟然沒(méi)有進(jìn)行任何形式的評(píng)估。據(jù)專家保守估計(jì),當(dāng)時(shí)的香雪海品牌價(jià)值在1億元人民幣以上。在吸引外資的時(shí)候,地方政府或者企業(yè)過(guò)多地考慮了吸引外資問(wèn)題,而忽略了自己多年創(chuàng)下的品牌效應(yīng)。恰恰從這一點(diǎn),又能映射出堅(jiān)持自家品牌者的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí),以及堅(jiān)持之不易。

面對(duì)合資潮丟品牌這段歷史,蘇州大學(xué)商學(xué)院教授萬(wàn)解秋認(rèn)為,鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和“四大名旦”家電的興衰,是特定歷史時(shí)代的產(chǎn)物。1980年代國(guó)門初開(kāi),各種消費(fèi)需求旺盛,消費(fèi)品處于供不應(yīng)求狀態(tài),這給工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了難得的機(jī)遇。然而,可惜的是蘇州香雪海沒(méi)能抓住之后的歷史機(jī)遇,或者說(shuō)其被一股合資潮扼殺。2002年11月24日,江蘇馳名商標(biāo)“香雪海”的小家電類生產(chǎn)使用商品商標(biāo),因香雪海電冰箱廠拖欠嘉興加西貝拉壓縮機(jī)有限公司400多萬(wàn)元,被嘉興市中級(jí)人民法院拍賣,僅以104萬(wàn)元的價(jià)格易主安徽六安宏泰家電有限公司。及至后來(lái)香雪海商標(biāo)被寧波企業(yè)收購(gòu),2006年,香雪海電器集團(tuán)有限公司在寧波成立。

類似香雪海這樣的例子,諸如熊貓、美加凈、活力28等等都曾遇到過(guò)。1990年代末那股合資潮中,外商一般都要求控股。數(shù)據(jù)顯示,1999年全國(guó)醫(yī)藥行業(yè)中最大的13家外商投資企業(yè)中,外商控股51%的有7家,中方控股51%以上者,僅有1家。著名品牌實(shí)戰(zhàn)專家、北京蔚藍(lán)遠(yuǎn)景營(yíng)銷顧問(wèn)機(jī)構(gòu)首席顧問(wèn)曾朝暉認(rèn)為,合資者控股后,往往通過(guò)減少對(duì)中方品牌的投資比例,來(lái)逐漸降低其品牌價(jià)值。同時(shí)增加對(duì)外方品牌的投入,來(lái)提升其品牌資產(chǎn)。

向躬耕實(shí)業(yè)者致敬

香雪海因1980年代到1990年代初創(chuàng)下的品牌價(jià)值,而得以“浴火重生”。亦正是在那個(gè)年代誕生的一些品牌,許多卻因?yàn)闀r(shí)移世易而不得不主動(dòng)他顧,甚至轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他領(lǐng)域。

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,這本無(wú)可厚非。比如雅戈?duì)柍蔀榈禺a(chǎn)領(lǐng)域黑馬,如今在上海買了長(zhǎng)風(fēng)8號(hào)的業(yè)主,許多并不知道雅戈?duì)柧谷槐緲I(yè)是干服裝的。

在1970年代末,以2萬(wàn)元知青安置費(fèi)起家的鎮(zhèn)辦企業(yè)青春服裝廠誕生了。以安置知青身份進(jìn)入青春服裝廠做工人的李如成,最初的目標(biāo)無(wú)疑是在這家企業(yè)里立住腳跟,能夠在寧波有一個(gè)飯碗。然而,短短三十年光景,從青春服裝廠,到諧音與英語(yǔ)青春有點(diǎn)兒近似的youngor,再到成為超大服裝企業(yè),且在涉足房地產(chǎn)之余,玩轉(zhuǎn)國(guó)際貿(mào)易、股權(quán)投資等諸多領(lǐng)域,誰(shuí)能想象得到這樣堪稱天翻地覆的變化呢?

與李如成類似,隆力奇的創(chuàng)始人徐之偉亦堅(jiān)持本業(yè),從蛇業(yè)發(fā)展到研制和銷售蛇類保健品,再擴(kuò)大到其他領(lǐng)域。不管在其他領(lǐng)域是否有所得失,隆力奇都堅(jiān)定地在由蛇而發(fā)展起來(lái)的日化產(chǎn)品上開(kāi)掘新路。

與隆力奇創(chuàng)始人徐之偉同為常熟老鄉(xiāng)的高德康,則自1976年就開(kāi)始在村里辦縫紉組,幫周邊農(nóng)民做衣服,翻新舊衣服。1978年,高德康的山?jīng)芊b廠在山?jīng)艽逡嗉瓷經(jīng)芏箨?duì)大隊(duì)部的二層小樓里正式掛牌,他的創(chuàng)業(yè)之路算是正式開(kāi)始了。

回顧改革開(kāi)放年代走出的品牌,1992年確實(shí)是個(gè)值得品味的年份。1992年,他創(chuàng)立了自己的品牌“波司登”出世。同一年,隆力奇品牌誕生。而那一年,時(shí)任蘇州市政府政策研究室主任的周志方接到一個(gè)電話——時(shí)任市長(zhǎng)章新勝要求周志方收集一份關(guān)于新加坡的資料。自此以后,經(jīng)歷幾番周折與困難,中新合作的工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目終于落子姑蘇城外。然而,隨著園區(qū)勃興,當(dāng)年的“四大名旦”之品牌相繼落入低谷。此際接棒中國(guó)自主品牌消費(fèi)品者,則大多來(lái)自浙江,主要是溫州等地。由此,也帶來(lái)了學(xué)界蘇南模式與溫州模式異同的探討。

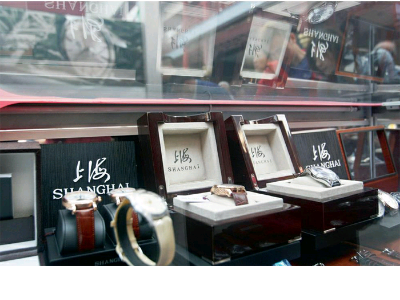

“上海”牌手表。

比之得到政府依托更多的蘇南模式,溫州模式在起步階段,無(wú)非浙江總體經(jīng)濟(jì)規(guī)模在改革開(kāi)放初略遜蘇南一籌。而溫州模式從家庭手工作坊起步,許多品牌經(jīng)過(guò)三十多年的努力,實(shí)現(xiàn)了鳳凰涅槃般的變化。

如今的“溫州模式”之內(nèi)容,有些已經(jīng)成為商學(xué)院的案例。然而,回顧改革開(kāi)放之初最初的溫州商人們,哪來(lái)什么現(xiàn)成的模式?他們最初依靠精神贏得市場(chǎng),敢為天下先。一個(gè)大家族或者說(shuō)幾個(gè)好兄弟相互攜手,砸鍋賣鐵,開(kāi)始了前店后廠替人加工的積累階段。

后來(lái)被人稱許為名牌的諸如康奈、紅蜻蜓、正泰、德力西們,在初始階段根本沒(méi)有多少研發(fā)能力,但溫州人腦子活,又肯鉆研,別人的東西拿來(lái)琢磨一番,就可以自己畫圖紙,做模具,模仿得惟妙惟肖。

當(dāng)然,這樣的山寨階段,曾經(jīng)出過(guò)諸如杭州武林門火燒溫州鞋一事——1987年的8月8日,在杭州市中心的武林廣場(chǎng),5000多雙產(chǎn)自溫州的劣質(zhì)皮鞋被有關(guān)部門付之一炬。當(dāng)時(shí)的溫州貨,成了假冒偽劣的代名詞。

然而如今,比如美特斯邦威已經(jīng)在實(shí)施品牌虛擬經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的。換言之,產(chǎn)品研發(fā)能力、品牌附加值等,如今已更為溫州商人所看重。如今的溫州知名鞋業(yè)品牌康奈,則在武林火燒鞋一事之后,于1990年率先引進(jìn)了一條機(jī)械化流水線,取代傳統(tǒng)的手工方式,終于生產(chǎn)出了高品質(zhì)的皮鞋,生產(chǎn)效率也隨之大大提高。以此為標(biāo)志,溫州制鞋業(yè)結(jié)束了手工生產(chǎn)的歷史。康奈人并沒(méi)有就此止步,除了繼續(xù)投資購(gòu)買先進(jìn)設(shè)備外,他們建立了嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,并將質(zhì)量意識(shí)延伸到了設(shè)計(jì)、服務(wù)、員工品質(zhì)等各個(gè)方面。

盡管2008年世界金融危機(jī)以后,國(guó)內(nèi)一些原本參與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的企業(yè)紛紛調(diào)整資產(chǎn)配置,許多加入到房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)大軍中。但目前來(lái)看,蘇南與浙江,仍是民營(yíng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支柱部分。只不過(guò),當(dāng)年“村村冒煙”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展大潮,已經(jīng)變更為某種程度的園區(qū)經(jīng)濟(jì)。盡管首先入場(chǎng)的蘇州工業(yè)園區(qū),在開(kāi)初的階段扼殺了一些國(guó)內(nèi)品牌,但園區(qū)這一發(fā)展模式,為后來(lái)的在實(shí)業(yè)躬耕者所接受。無(wú)論曾經(jīng)遭到過(guò)挫折的香雪海,還是如今頗為引人矚目的諸如海爾、格力等等,這些民族品牌所依托的生產(chǎn)場(chǎng)地,大多在國(guó)內(nèi)各地大大小小的工業(yè)園區(qū)中。改革開(kāi)放年代走出的品牌前路何方,雖然堪稱水無(wú)定勢(shì)山無(wú)定形,但如今的這些工業(yè)園區(qū)云云,肯定能走出更給力的中國(guó)品牌。只是,接下來(lái)的勝出者會(huì)是誰(shuí)呢?