內(nèi)外結(jié)合序貫治療中風(fēng)后肩手綜合征180例臨床療效觀察

吳名波 廖榮鑫 楊紅華 李娜 凌宏禮 劉秀輝 巫劍鳴 熊森林 劉四軍

[摘要]目的觀察臨床經(jīng)驗(yàn)內(nèi)服和外敷方對中風(fēng)后肩手綜合征(SHS)患者序貫治療效果,為臨床應(yīng)用提供科學(xué)依據(jù)。方法選取符合納入標(biāo)準(zhǔn)的180例SHS患者,隨機(jī)分為三組,即中藥組、針刺組、對照組。中藥組在康復(fù)理療的基礎(chǔ)上,按照疾病“急性期一緩解期”的發(fā)展趨勢,序貫予以“痹證1號(hào)方內(nèi)服+外敷1號(hào)方外用一痹證2號(hào)方內(nèi)服+外敷2號(hào)方外用”。針刺組在康復(fù)理療的基礎(chǔ)上予以針刺治療:根據(jù)經(jīng)絡(luò)循行相表里的特點(diǎn),即對上肢相表里的太陰肺經(jīng)與陽明大腸經(jīng)、厥陰心包經(jīng)與少陽三焦經(jīng)、少陰心經(jīng)與太陽小腸經(jīng)進(jìn)行分組針刺。對照組僅給予康復(fù)理療。上述各組均連續(xù)治療3周后評(píng)定臨床療效。結(jié)果在實(shí)驗(yàn)干預(yù)前,三組的年齡、性別、疼痛指數(shù)以及上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分兩兩比較都無顯著性差異(P>0.05),具有可比性。實(shí)驗(yàn)干預(yù)后,中藥組與對照組及針刺組比較,疼痛指數(shù)顯著降低,上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分顯著升高(P<0.05)。中藥組的總體療效也明顯優(yōu)于針刺組以及對照組(P<0.05)。結(jié)論內(nèi)外結(jié)合序貫療法,序貫予以“痹證1號(hào)方內(nèi)服+外敷1號(hào)方外用一痹證2號(hào)方內(nèi)服+外敷2號(hào)方外用”,對SHS具有良好的臨床效果,特別是在緩解患肢疼痛、恢復(fù)上肢運(yùn)動(dòng)功能方面明顯優(yōu)于針刺組以及單純康復(fù)理療。

[關(guān)鍵詞]內(nèi)外結(jié)合序貫療法;肩手綜合征;臨床療效研究;中風(fēng)

[中圖分類號(hào)]R246.6 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼]A [文章編號(hào)]2095-0616(2016)05-13-05

肩手綜合征(shoulde-hand syndrome,SHS)是中風(fēng)后產(chǎn)生偏癱的患者的常見并發(fā)癥,中風(fēng)也就是祖國醫(yī)學(xué)所說的腦卒中,常發(fā)生于腦卒中1~3個(gè)月后,發(fā)病率的報(bào)道差異較大,從12.5%到61%不等。早期出現(xiàn)上肢特別是肩頸部疼痛,繼而蔓延至手部出現(xiàn)水腫、膚溫升高等癥狀,以致活動(dòng)受限;后期出現(xiàn)進(jìn)行性肌肉萎縮,嚴(yán)重者可出現(xiàn)畸形,對于患者的后期恢復(fù)及生活質(zhì)量產(chǎn)生不良影響。現(xiàn)西醫(yī)學(xué)對肩手綜合征的機(jī)制尚不完全明確,目前治療腦卒中后SHS的方法之一是使局部交感神經(jīng)阻滯及切除阻斷自主神經(jīng)系統(tǒng)介入的異常反射,從而達(dá)到治療SHS目的,但手術(shù)治療會(huì)帶來感覺異常、行動(dòng)受限等副作用,而中醫(yī)藥由于其外治內(nèi)調(diào)、整體與局部相結(jié)合治療、副作用小、療效確切等優(yōu)勢。中醫(yī)認(rèn)為SHS屬于“痿證”“痹證”范疇。本研究運(yùn)用內(nèi)外結(jié)合序貫療法,序貫予以“痹證1號(hào)方內(nèi)服+外敷1號(hào)方外用一痹證2號(hào)方內(nèi)服+外敷2號(hào)方外用”,旨在評(píng)價(jià)其治療SHS的臨床效果。

1資料與方法

1.1一般資料

本研究的受試者來自于本研究課題組2012年10月~2014年5月廣東藥學(xué)院附屬新市醫(yī)院的門診和中西醫(yī)結(jié)合科病房的中風(fēng)后肩手綜合征患者共180例。采用隨機(jī)分組法分為3組:中藥組、針刺組、對照組,每組60例。其中中藥組男22例,占36.67%,女38例,占63.33%;年齡(41.3±2.4)歲,實(shí)驗(yàn)前疼痛指數(shù)為(8.6±1.2),上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分為(29.6±3.2);針刺組中男25例,占41.677%,女35例,占58.33%。年齡(42.4±3.1)歲,實(shí)驗(yàn)前疼痛指數(shù)為(8.9±0.8),上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分為(31.2±2.0);對照組中男24例,占40.00%,女36人,占60.00%。年齡(43.1±2.0),實(shí)驗(yàn)前疼痛指數(shù)為(9.1±0.6),上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分為(30.2±1.8);三組的一般資料經(jīng)統(tǒng)計(jì)學(xué)處理,年齡、性別、疼痛指數(shù)以及上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分兩兩比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。本研究經(jīng)廣東藥學(xué)院臨床倫理委員會(huì)審核通過,受試者必須簽訂知情同意書。

1.2診斷標(biāo)準(zhǔn)

中風(fēng)中醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn):按國家中醫(yī)藥管理局腦病急癥科研協(xié)作組起草制定的《中風(fēng)病診斷與療效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》,具有如下標(biāo)準(zhǔn):主癥:偏癱、神智昏蒙,言語艱澀或不語,偏身感覺異常,口舌歪斜;次癥:頭痛,眩暈,瞳神變化,飲水發(fā)嗆,目偏不瞬,共濟(jì)失調(diào);急性起病,發(fā)病前多有誘因,常有先兆癥狀;發(fā)病年齡多在40歲以上。具備2個(gè)主癥以上,或1個(gè)主癥2個(gè)次癥,結(jié)合起病、誘因、先兆癥狀、年齡即可確診;不具備上述條件,結(jié)合影像學(xué)檢查結(jié)果亦可確診。疾病分期標(biāo)準(zhǔn):急性期:發(fā)病2周以內(nèi),中臟腑最長至1個(gè)月;恢復(fù)期:發(fā)病2周至6個(gè)月;后遺癥期:發(fā)病6個(gè)月以后。SHS診斷標(biāo)準(zhǔn):肩手綜合征(SHS)參照有關(guān)文獻(xiàn)診斷標(biāo)準(zhǔn):Ⅰ期:肩、手部有疼痛性運(yùn)動(dòng)障礙,手部腫脹、色澤改變、膚溫較健側(cè)高;Ⅱ期:肩、手部有疼痛性運(yùn)動(dòng)障礙減輕,手部腫脹、色澤改變、膚溫升高部分減輕或完全消失,開始出現(xiàn)肌肉萎縮;Ⅲ期:手和肩部呈營養(yǎng)不良性改變,肌肉明顯萎縮,關(guān)節(jié)活動(dòng)受限、攣縮。

1.3納入標(biāo)準(zhǔn)

(1)符合中風(fēng)及SHS(Ⅰ期)診斷標(biāo)準(zhǔn),但使用藥物療效與本研究所產(chǎn)生的治療效果有重疊者,需停用至少2周;(2)患者年齡:40~80歲病程在2個(gè)月內(nèi);(3)知情同意者。

1.4排除標(biāo)準(zhǔn)

(1)不符合上述診斷標(biāo)準(zhǔn)者,或已接受其他會(huì)對本研究觀察產(chǎn)生影響的相關(guān)治療;(2)治療過程中出現(xiàn)危及生命的重大疾病:如肺部感染、腦梗死、腦出血等;(3)既往出現(xiàn)對肢體、語言等方面產(chǎn)生影響的功能恢復(fù)障礙者;(4)既往有重癥精神病患者;(5)既往有各種原因?qū)е碌募珙i部疼痛及肩關(guān)節(jié)活動(dòng)范圍受限者。

1.5終止和撤除標(biāo)準(zhǔn)

(1)在治療途中不能堅(jiān)持者;(2)臨床治療過程中出現(xiàn)危及生命的嚴(yán)重不良反應(yīng)及并發(fā)癥;(3)病情惡化,需采取積極治療手段者。當(dāng)終止及撤除時(shí),研究者需對參與者終止原因做出解釋,包括終止時(shí)病情的評(píng)價(jià)等。

1.6實(shí)驗(yàn)方法

將符合納入標(biāo)準(zhǔn)的180例SHS患者采用隨機(jī)數(shù)字表法,分為中藥組、針刺組、對照組;每組60例。中藥組在康復(fù)理療的基礎(chǔ)上,按照疾病“急性期一緩解期”的發(fā)展趨勢,序貫予以“痹證1號(hào)方內(nèi)服+外敷1號(hào)方外用一痹證2號(hào)方內(nèi)服+外敷2號(hào)方外用”。(1)急性期:多表現(xiàn)為患肢局部紅腫,疼痛不可觸碰,屈伸不利,觸之發(fā)熱等,或身熱,口渴,大便干秘,舌質(zhì)暗紅,苔薄黃或黃膩,脈滑數(shù);臨床當(dāng)辨“風(fēng)濕熱痹”,治以“清熱祛風(fēng)、勝濕止痛”為法,宜在康復(fù)治療基礎(chǔ)上予痹證1號(hào)方內(nèi)服+外敷1號(hào)方外用。痹證1號(hào)方:地龍、生石膏、絡(luò)石藤、知母、木瓜、桑枝、忍冬藤、丹參、防風(fēng)、薏苡仁、雞血藤、甘草;水煎服,每日1劑,分兩次口服。外敷1號(hào)方:丹參、紅藤、桑枝、生石膏、雞血藤、制乳香、制沒藥、木瓜、蘇木、冰片;研粗粉,水調(diào)外敷,每日1次。(2)緩解期:患肢關(guān)節(jié)疼痛酸脹,屈伸不利,遇風(fēng)寒則加重,局部皮色不紅,觸之不熱,口淡不渴,舌質(zhì)暗紅,苔白,脈沉緩;臨床當(dāng)辨“風(fēng)寒濕痹”,治以“祛風(fēng)散寒、除濕止痛”,宜在康復(fù)治療基礎(chǔ)上予痹證2號(hào)方內(nèi)服+外敷2方外用。痹證2號(hào)方:羌活、丹參、獨(dú)活、絡(luò)石藤、薏苡仁、桂枝、烏梢蛇、秦艽、附子、雞血藤、防風(fēng)、甘草;水煎服,每日1劑,分兩次口服。外敷2號(hào)方:制川烏、透骨草、制草烏、細(xì)辛、白芷、威靈仙、丹參、獨(dú)活、松節(jié)、冰片;研粗粉,水調(diào)外敷,每日1次。

針刺組在康復(fù)理療的基礎(chǔ)上予以針刺治療:根據(jù)經(jīng)絡(luò)循行相表里的特點(diǎn),即對上肢相表里的太陰肺經(jīng)與陽明大腸經(jīng)、厥陰心包經(jīng)與少陽三焦經(jīng)、少陰心經(jīng)與太陽小腸經(jīng)進(jìn)行分組針刺。取穴方法:十二經(jīng)脈肘、膝關(guān)節(jié)以下的井、滎、輸、經(jīng)、合五個(gè)特定穴位,外加肩井、肩髂、肩貞。針具:華佗牌0.30×46mm針灸針。針刺方法:井穴采用電刺放血,其余穴位均垂直刺入,用雀啄法提拉捻轉(zhuǎn),行針1min得氣后,留針30min,每天治療一次,每次2組。

對照組僅予以康復(fù)治療:健康宣教及心理調(diào)理+良肢位擺放+關(guān)節(jié)活動(dòng)度維持訓(xùn)練+短波、超短波治療。

上述各組均連續(xù)治療3周后評(píng)定臨床療效。

1.7觀察指標(biāo)

主要觀察:(1)疼痛指數(shù)。采用視覺模擬評(píng)分法(visual analogue scale),基本的方法是使用一條長約10cm的游動(dòng)標(biāo)尺,等份分成等距的10個(gè)刻度,兩端分別為“0”分端和“10”分端,0分表示無痛,10分代表難以忍受的最劇烈的疼痛。0~2分為優(yōu)秀,3~5分為良好,6~8分為一般,8分以上為差。(2)上肢運(yùn)動(dòng)功能。采用根據(jù)Fugl-Meyer評(píng)定法。分為基本痊愈、顯效、有效、無效、惡化共五個(gè)水平,具體指標(biāo)對應(yīng)為上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分減少≥90%、上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分減少46%~90%、上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分減少18%~46%、上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分減少<18%、上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分增加≥18%。計(jì)算公式:[(治療后積分一治療前積分)/治療前積分]×100%。

1.8臨床治療效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

包括疾病療效判定標(biāo)準(zhǔn),主要指標(biāo)療效評(píng)價(jià),證候療效判定標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)定。

(1)將臨床癥狀換算成積分形式作為療效的主要評(píng)價(jià)指標(biāo):臨床癥狀包括:《中風(fēng)病診斷與療效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中列出的癥狀、臨床中主要觀察癥狀、上肢異常癥狀如無力、疼痛等。根據(jù)嚴(yán)重程度,采用4級(jí)評(píng)分法,分無、輕、中、重四級(jí),對應(yīng)計(jì)分為0、1、2、3分。觀察記錄后進(jìn)行治療前后對比。

(2)疾病療效判定標(biāo)準(zhǔn):分為顯效、有效、無效共三個(gè)水平。著重觀察患者的關(guān)節(jié)水腫情況、疼痛情況、活動(dòng)功能及肌肉狀況。顯效:關(guān)節(jié)水腫、疼痛明顯改善,活動(dòng)功能無受限,手部小肌肉無萎縮;有效:關(guān)節(jié)水腫及疼痛得到輕微改善,關(guān)節(jié)活動(dòng)輕度受限,手部小肌肉萎縮不明顯;無效:關(guān)節(jié)水腫情況、疼痛情況、活動(dòng)功能及肌肉狀況出現(xiàn)加重惡化加重。

(3)中醫(yī)證候療效判定標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)中醫(yī)證候的癥狀按“輕、中、重”制作分級(jí)量化表,其中輕度記為1分,中度記為2分,重度記為3分。可分為臨床痊愈、顯效、有效、無效四個(gè)水平。對應(yīng)觀察指標(biāo)為:中醫(yī)臨床癥狀、體征消失或基本消失,證候積分減少≥95%;中醫(yī)臨床癥狀、體征明顯改善,證候積分減少≥70%;中醫(yī)臨床癥狀、體征均有好轉(zhuǎn),證候積分減少≥30%;中醫(yī)臨床癥狀、體征均無明顯改善,證候積分減少不足30%。計(jì)算公式為=[(治療前積分一治療后積分)/治療前積分]×100%。

1.9統(tǒng)計(jì)學(xué)方法

使用SPSS13.0及EPIdata3.1進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析及建立數(shù)據(jù)庫。統(tǒng)計(jì)方法:本研究所涉及的所有統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)均采用雙側(cè)檢驗(yàn),P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。不同治療組的計(jì)量資料進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì),用(x±s)表示,其組間比較用方差分析(如果數(shù)據(jù)出現(xiàn)非正太或方差不齊,在不同治療組的計(jì)量資料進(jìn)行秩和檢驗(yàn))。不同治療組的計(jì)數(shù)資料用構(gòu)成比及率表示,其組間比較用x2檢驗(yàn)。不同治療組的等級(jí)資料采用秩和檢驗(yàn)。

2實(shí)驗(yàn)結(jié)果

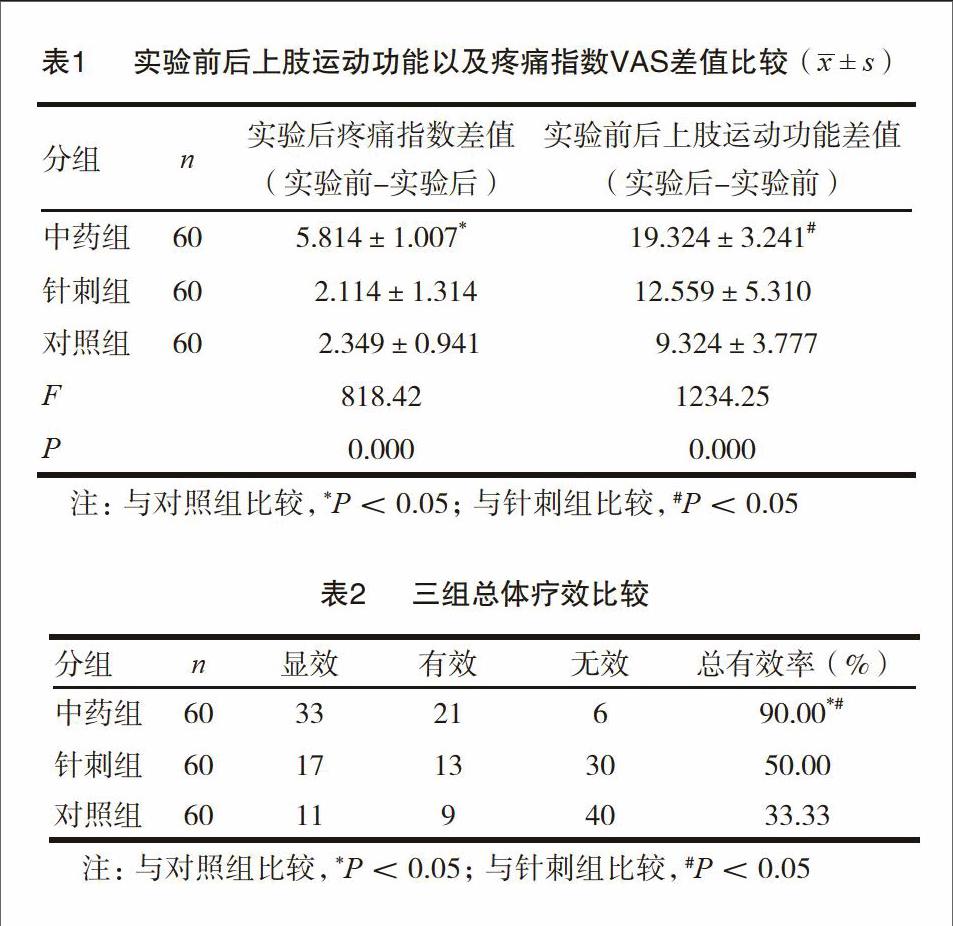

2.1實(shí)驗(yàn)后上肢運(yùn)動(dòng)功能以及疼痛指數(shù)VAS差值比較

經(jīng)過實(shí)驗(yàn)干預(yù)后,計(jì)算實(shí)驗(yàn)前后上肢運(yùn)動(dòng)功能以及疼痛指數(shù)VAS差值,因干預(yù)后,疼痛指數(shù)普遍都降低,因此對疼痛指數(shù)VAS差值采用實(shí)驗(yàn)前減去實(shí)驗(yàn)后的分值;而上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分普遍升高(提示功能逐漸恢復(fù)),因此對上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分差值采用實(shí)驗(yàn)后減去實(shí)驗(yàn)前的分值;經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,三組差值均數(shù)具有方差齊性,三組采用單因素方差分析。與對照組比較,中藥組的疼痛指數(shù)差值顯著高于對照組(t=-23.554,P<0.05),提示中藥組干預(yù)后,疼痛指數(shù)顯著降低。中藥組的上肢運(yùn)動(dòng)功能差值與對照組比較,有顯著性差異(t=-35.559,P<0.05),提示中藥組干預(yù)后,上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分顯著升高,功能改善優(yōu)于對照組。而針刺組的疼痛指數(shù)差值以及上肢運(yùn)動(dòng)功能評(píng)分與對照組比較,沒有顯著性差異(t=7.544,P>0.05;t=6.713,P>0.05)。見表1。

2.2實(shí)驗(yàn)后的總體療效比較

干預(yù)后,中藥組顯效33例,有效21例,無效6例,總有效率為90.00%;針刺組顯效17例,有效13例,無效30例,總有效率為50.00%;對照組顯效11例,有效9例,無效40例,總有效率為33.33%;三組經(jīng)過秩和檢驗(yàn)兩兩比較,中藥組與針刺組比較,x2=23.002,P<0.05;中藥組與對照組比較,x2=40.930,P<0.05;針刺組與對照組比較,x2=3.442,P=0.179,P>0.05。提示中藥組的總體療效明顯優(yōu)于針刺組以及對照組(P<0.05)。見表2。

3討論

中風(fēng)后SHS其癥狀與中醫(yī)“痹證”“痿證”相似,目前普遍認(rèn)為其主要病機(jī)是氣滯津停,痰瘀互結(jié),閉阻脈絡(luò)。常在康復(fù)訓(xùn)練的基礎(chǔ)上,再予中藥內(nèi)服、熏洗、針刺多種療法相結(jié)合的綜合治療方式。針刺療法包括傳統(tǒng)針刺、溫針療法、電針療法、火針療法、穴位照射、刺絡(luò)放血、穴位注射等。臨床實(shí)踐證明,中醫(yī)的多種治療方法更易被患者接受,且療效顯著。本研究應(yīng)用辨證與辨病相結(jié)合,按照疾病“急性期一緩解期”的發(fā)展趨勢,專門配制出四個(gè)方劑,序貫予以“痹證1號(hào)方內(nèi)服+外敷1號(hào)方外用→痹證2號(hào)方內(nèi)服+外敷2號(hào)方外用”去治療SHS。痹證1號(hào)方解:方中生石膏、知母祛風(fēng)清熱、通絡(luò)止痛為君;地龍、桑枝、忍冬藤協(xié)助君藥清熱通絡(luò)止痛共為臣藥;木瓜、雞血藤、絡(luò)石藤、防風(fēng)、薏苡仁活血祛瘀、祛濕止痛共為佐藥,甘草性平和,善調(diào)和諸藥。水煎服,每日1劑,分兩次口服,治療風(fēng)濕熱痹之偏癱肩痛。以達(dá)清熱祛風(fēng),勝濕止痛之功。痹證2號(hào)方解:方中羌活、獨(dú)活祛風(fēng)勝濕、通痹止痛為君,秦艽、薏苡仁除濕利痹,防風(fēng)、威靈仙祛風(fēng)除濕,合而為臣,附子散寒除濕止痛,桂枝祛風(fēng)散寒、溫通經(jīng)脈,丹參、雞血藤活血化瘀、舒筋活絡(luò),烏梢蛇、絡(luò)石藤搜風(fēng)通絡(luò),共為佐藥,甘草性平和,善調(diào)和諸藥。水煎服,每日1劑,分兩次口服,治療風(fēng)寒濕痹之偏癱肩痛。以達(dá)祛風(fēng)散寒,除濕止痛之功。臨床遵循中醫(yī)辨證論治的基本規(guī)律,多以補(bǔ)氣化痰,逐瘀通絡(luò)為基本治法,隨證加減。如左永發(fā)等補(bǔ)氣以化痰、疏通經(jīng)絡(luò)再輔以后期康復(fù)理療手段治療肩手綜合征Ⅰ期,療效顯著。蘇寧采用理氣活血、溫經(jīng)通絡(luò)法加減為法,辨證予以中藥湯劑口服加針灸及康復(fù)訓(xùn)練,效果明顯好于雙氯芬酸鈉對照組。張士金將60例臨床肩手綜合征Ⅰ期患者,隨機(jī)抽樣分為治療組與對照組各半,對照組僅采用綜合手段治療,治療組在綜合手段治療基礎(chǔ)上外加藥物治療:黃芪桂枝五物湯隨證加減,有效率高于對照組。劉玉霞報(bào)道,治療組以補(bǔ)陽還五湯加味治療SHS,辨證加減,對肢體麻木、疼痛、水腫、氣虛、陽虛、陰虛患者加減不同藥物;對照組予維生素B1、彌可保、強(qiáng)的松治療。兩組均治療8周后,治療組總有效率91.4%,明顯高于對照組50%(P<0.05)。孫寒靜用辛散通絡(luò)法內(nèi)服加外敷,常規(guī)配合針刺及運(yùn)動(dòng)療法,效果優(yōu)于雙氯芬酸鈉膠囊治療組。

關(guān)節(jié)外敷方1號(hào)方中紅藤、生石膏清熱解毒、通絡(luò)止痛為君;桑枝、雞血藤、木瓜清熱祛濕、通絡(luò)止痛共為臣藥;丹參、制乳香、沒藥、蘇木共為佐藥以奏活血化瘀、行氣鎮(zhèn)痛之功;冰片作為使藥,其“性走而不守”。研粗粉,水調(diào)外敷,每日一貼,治療風(fēng)濕熱痹之偏癱肩痛。以達(dá)清熱消腫,活血止痛之功。關(guān)節(jié)外敷方2號(hào)方解:方中制川烏、制草烏溫經(jīng)散寒、通絡(luò)止痛,共為君藥;細(xì)辛、松節(jié)為臣加強(qiáng)君藥溫經(jīng)散寒之功;威靈仙、透骨草、丹參、白芷、獨(dú)活祛風(fēng)除濕、活血止痛為佐藥,冰片為使,其“性走而不守”。研粗粉,水調(diào)外敷,每日一貼,治療風(fēng)濕寒痹之偏癱肩痛。以達(dá)祛風(fēng)除濕,散寒止痛之功。外用中藥治療腦卒中后SHS的報(bào)道較多,吳海科等將臨床病患隨機(jī)分為治療組與對照組。兩組均在運(yùn)動(dòng)療法的基礎(chǔ)上進(jìn)行治療。治療組將藥液(舒筋洗藥顆粒溶水而成)熏洗患肢,對照組僅使用冷熱交替法。4周后觀察治療結(jié)果。治療組總有效率為95.45%,顯著高于對照組70%(P<0.05)。徐素美等在77例符合肩手綜合征診斷標(biāo)準(zhǔn)的患者,抽取51例作為實(shí)驗(yàn)組,其余為對照組。對照組僅進(jìn)行康復(fù)治療,實(shí)驗(yàn)組在對照組的基礎(chǔ)上進(jìn)行藥物熏蒸患部,藥物涵括獨(dú)活、檀香、羌活、川草烏、細(xì)辛、秦艽、紅花、伸筋草等,治療3個(gè)療程后,實(shí)驗(yàn)組有效率88.2%,對照組有效率為69.2%,實(shí)驗(yàn)組有效率明顯高于對照組(P<0.05)。史利軍報(bào)道,用整體熏蒸療法治療SHS,治療組將中藥熏蒸藥袋(藥物宜桂枝湯加味)置于熏蒸治療儀內(nèi)治療患者,先熏蒸督脈30min,后熏蒸患肢30min,每日1次,同時(shí)將上述藥物研成粉,加氮酮、甘油制成膏劑貼敷于肩髑、肩井等穴位,每日1次;對照組用常規(guī)針刺療法,針刺選穴與藥物貼敷穴位相同,每日1次;兩組均于28天后統(tǒng)計(jì)療效;治療組總有效率91.7%,顯著高于對照組72.2%(P<0.05)。中藥外治法因其局部治療效果明顯,避免了內(nèi)服藥物對胃腸道的刺激,因而得到了更多患者的接受。

綜合以上研究現(xiàn)狀,中醫(yī)在治療中風(fēng)后SHS方面雖然方法多樣,但多以針、藥,或二者相結(jié)合為主;臨床中醫(yī)師亦多根據(jù)自己的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行施治,療效亦參差不齊,臨床缺乏統(tǒng)一的治療規(guī)范。因此,本項(xiàng)目在臨床實(shí)踐及前期研究基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步探索中風(fēng)后SHS的中醫(yī)治療方案。堅(jiān)持以中醫(yī)整體觀念、辨證論治為原則,根據(jù)不同個(gè)體的不同臨床表現(xiàn)進(jìn)行靈活辨證,再施以不同的中藥內(nèi)服和外洗方,進(jìn)行整體的、動(dòng)態(tài)的、序貫的治療,為臨床探索一套療效確切、適合臨床推廣的中風(fēng)后SHS中醫(yī)治療方案奠定科學(xué)的研究基礎(chǔ);這將有利于充分發(fā)揮中醫(yī)治療該病的特色和優(yōu)勢,進(jìn)一步提高該病的整體療效,提高中風(fēng)患者的生活質(zhì)量。