網絡誘發未成年人犯罪之發生機制與治理策略研究*

——以社會控制理論為視角

□徐 偉

(西南政法大學,重慶 401120)

○犯罪學研究主持人:鄭群,金誠,劉鵬

網絡誘發未成年人犯罪之發生機制與治理策略研究*

——以社會控制理論為視角

□徐偉

(西南政法大學,重慶401120)

當前網絡誘發未成年人犯罪呈現數量大、類型多、危害重等特點,亟待予以積極治理。以社會控制理論為視角,采用類型化分析方法,思考網絡誘發未成年人犯罪的沉疴與癥結,闡明網絡誘發未成年人犯罪的類型與特征,探究網絡誘發未成年人犯罪與未成年人身心的關系,解析網絡不良文化控制失敗誘發未成年人犯罪的機理,并通過開展未成年人道德教育以強化內部控制,管控不良網絡信息傳播以落實外部控制,矯正未成年人犯罪心理以促進疏導結合的系統化防控,從而有效抑制網絡對未成年人犯罪的誘發作用。

未成年人犯罪;網絡誘發;發生機制;社會控制

當前我國已步入“互聯網+”時代,互聯網已成為未成年人獲取信息的重要渠道。根據中國互聯網絡信息中心(CNNIC)2015年6月發布的《2014年中國青少年上網行為研究報告》顯示:截至2014年12月,中國青少年網民規模達2.77億,占中國青少年人口總數79.6%。其中,6-11歲青少年網民占青少年網民總數的7.5%,12-18歲青少年網民占青少年網民總數的42.8%。[1]毋庸置疑,網絡已成為中國未成年人生活的“必需品”,進而與未成年人身心健康休戚相關、緊密相連。可是,網絡是一把“雙刃劍”,在方便未成年人滿足需求、獲取知識的同時,也夾雜著大量不良信息,容易誘使未成年人為非作歹,甚至身陷囹圄。來自基層法院統計數據顯示,八成以上未成年人犯罪與網絡有關。[2]對此,學界亦高度重視,積極探究未成年人犯罪的相關原因與治理策略,眾多專家學者的積極研究與探索具有重要理論與實踐價值。例如,有學者從亞文化理論視角認為,青少年犯罪是社會負面亞文化影響的結果;[3]有學者從信息傳播學角度,剖析青少年犯罪是網絡不良信息管控失敗的惡果;[4]也有學者基于社會結構理論,探究城市外來青少年犯罪原因。[5]然而,毋庸置疑,在這些研究中,社會控制理論歷來是研究青少年犯罪的重要理論范式,正如有學者強調,社會控制理論是與青少年犯罪原因相伴而生,一部完整的現代控制理論研究史實際上就是一部青少年犯罪原因研究史,[6]而且,從實踐經驗中不難發現,網絡誘發未成年人犯罪是網絡與未成年人自身“雙重控制”失敗的必然惡果。鑒于此,筆者以犯罪學社會控制理論為視角,收集并統計30個典型案例,借助類型化分析方法,思考網絡誘發未成年人犯罪的沉疴與癥結,闡明網絡誘發未成年人犯罪的類型與特征,并在此基礎上提出系統化的治理策略,以期裨益于遏制網絡誘發未成人犯罪的多發態勢,促進我國未成年人法治建設。

一、網絡誘發未成年人犯罪的狀況

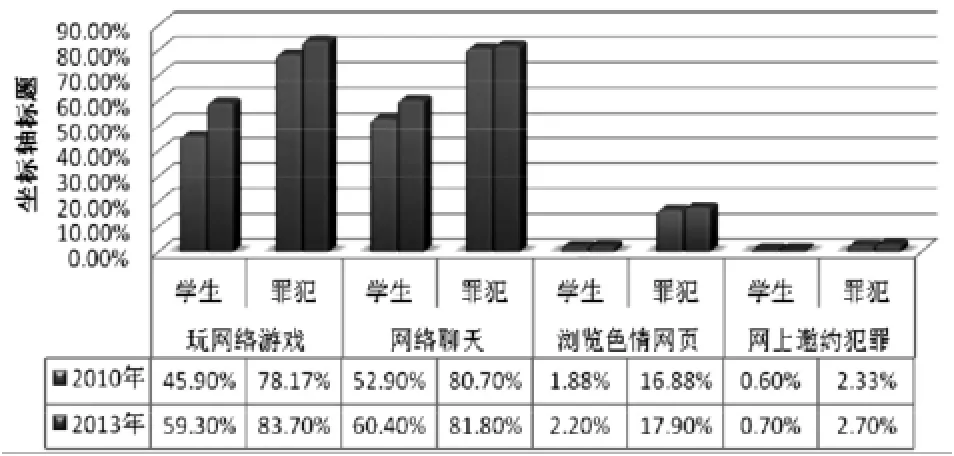

(一)未成年犯上網情況分析。2010年,中國預防青少年犯罪研究會為深入了解未成年犯綜合情況,在全國抽取北京、山東、江蘇等10個省、直轄市的監獄與勞教所,通過發放問卷,對得到的1209份有效樣本分析發現,未成年人犯罪高危期與上網年齡基本一致,未成年犯犯罪前的業余生活與網絡密切相關。[7]2013年,中國預防青少年犯罪研究會繼續在全國抽取10個省、直轄市的管教所和監獄,通過統計調查發現,未成年犯犯罪前的上網時間遠超于普通學生,其中31.2%的未成年犯上網時間超過6小時,11.1%的未成年犯上網時間為5-6小時。然而,只有11.8%的普通學生上網時間超過6小時,6.9%的普通學生上網時間為5-6小時。[8]至于上網目的,筆者結合上述2010年和2013年兩次調查的數據制作對比圖展現其動態變化(見圖1)。

圖1 2010-2013年普通學生與未成年人犯上網目的的對比情況

根據圖1,未成年犯上網主要目的是玩網絡游戲、網絡聊天、瀏覽色情網頁與網上邀約犯罪等,并且相關的比例均明顯高于普通學生。綜合上網時間和上網目的兩個方面可以看出,上網成癮和不健康的上網目的兩者均與未成年人走上違法犯罪道路有著高度的相關性。

(二)網絡誘發未成年人犯罪情況分析。網絡誘發未成年人犯罪呈現日趨普遍化、嚴重化態勢,這也成為相關理論研究與實務工作亟待予以積極化解的重要課題。最高人民法院研究室課題組通過對北京市、河南省、廣東省2009-2013年判處的未成年罪犯進行抽樣統計發現,在抽樣的12595名未成年罪犯中,有1670名未成年罪犯的犯罪行為系網絡誘發,占13.26%。其中2009-2012年網絡誘發未成年人犯罪比例總體呈遞增趨勢,具體比例為:2009年為 6.76%,2010年為 10.17%,2011年為12.38%,2012年為14.55%。[9]有研究者對河北省少管所101名青少年犯問卷調查發現,101人中有44人走上犯罪道路與網絡有關,占被調查者的43.6%,其中上網費用、暴力游戲、網絡色情及網友是主要的影響因素(如表1)。[10]

表1 影響未成年人犯罪的網絡因素

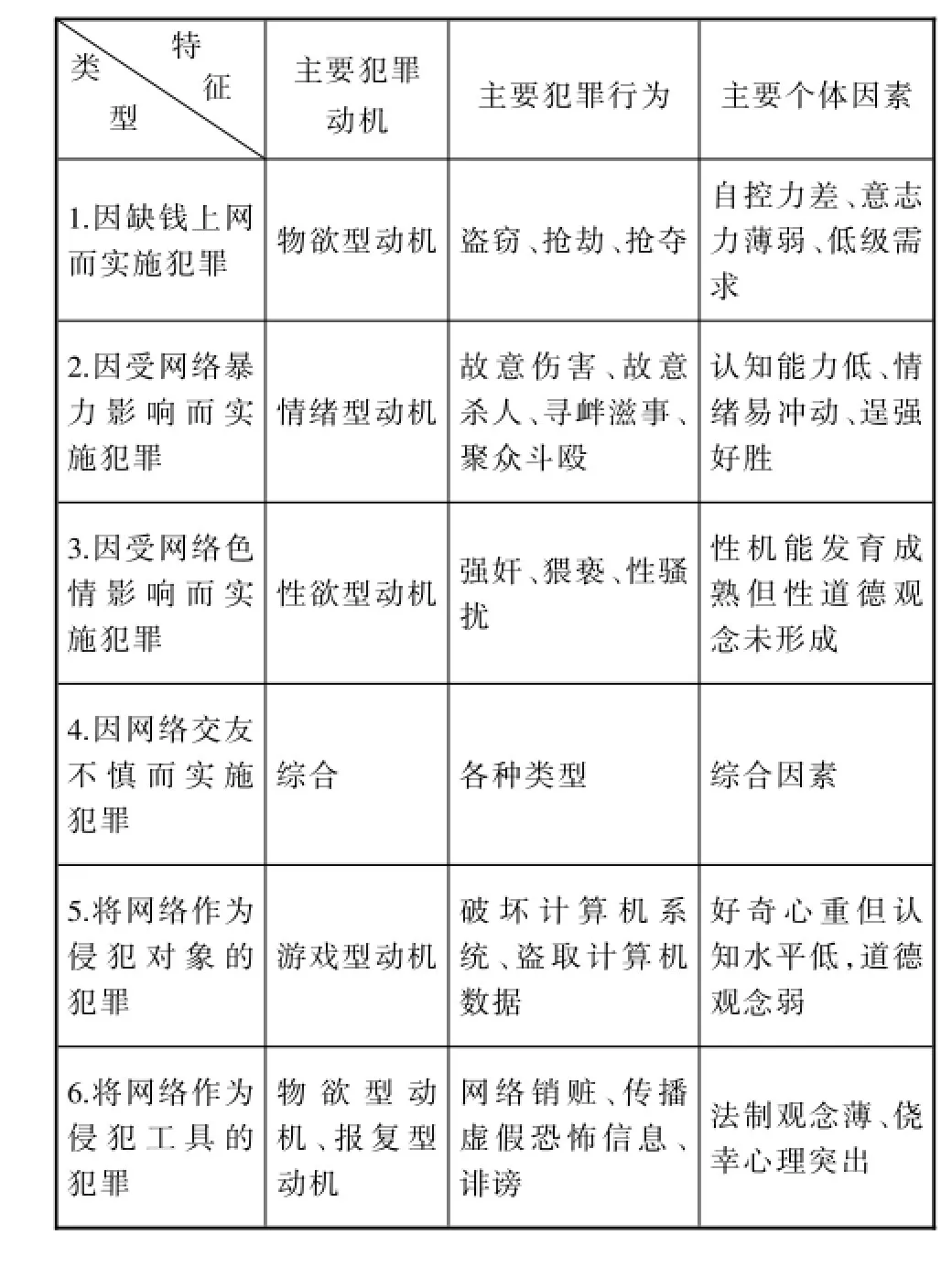

二、網絡誘發未成年人犯罪的類型

網絡誘發未成年人犯罪日漸多發,筆者通過查閱最高人民法院公布的典型性案例、中國裁判文書網里的相關判決書、相關調查報告及通過互聯網搜索收集了30個案例,仔細比較分析各類情況,并根據原因與動機,將網絡誘發未成年人犯罪分為六大類型(如表2)。

表2 網絡誘發未成年人犯罪的類型

(一)因缺錢上網而實施犯罪。大多數未成年人沒有工作,缺少固定收入,親人給與的零花錢是他們錢財的主要來源。由于零花錢常常不能滿足上網所需費用,部分未成年人就鋌而走險,實施犯罪。筆者通過案例發現,未成年人因缺乏上網錢財而實施犯罪主要有兩種情況:一是因缺乏去網吧上網的費用而實施犯罪。雖然我國法律明確規定禁止未成年人進入網吧上網,然而實際生活中,尤其是一些小城鎮的網吧老板對此卻視而不見,縱容未成年人進入網吧玩耍。當未成年人上網成癮后,有限的零花錢難以支付高昂的上網費用,此時未成年人為了滿足自己的低級需要,可能會為非作歹。二是因缺乏網絡游戲中的費用而實施犯罪。一些未成年人在接觸了收費型網絡游戲后,天天渴望著能成為網絡游戲中的“首領”或“霸主”,為此投入大量錢財,購買“武器”與“裝備”。可是,未成年人的錢財畢竟有限,當他們沉迷于其中而難以自拔時,部分未成年人會為了獲取錢財而膽大妄為,實施犯罪。一般而言,這種類型的犯罪動機主要是為了獲取錢財,犯罪地點主要是他們較為熟悉的網吧,犯罪行為方式主要是偷竊網吧計算機設備、網吧營業柜臺中的錢物及其他上網人員的錢物等。

(二)因受網絡暴力影響而實施犯罪。當前互聯網上的暴力信息鋪天蓋地、俯拾即是,表現為暴力游戲各式各色,暴力影視五花八門,暴力圖片不計其數。筆者登錄百度網絡游戲排行榜發現,居于前五的游戲分別是“英雄聯盟”“穿越火線”“地下城與勇士”“魔獸世界”與“夢幻西游”。令人驚訝的是,這五款游戲竟然都是以暴力為主題的游戲,要么用刀砍砍殺殺,要么用槍一槍斃命,這些游戲畫面中充斥著血腥,彌漫著殘暴。由于未成年人正處于青春期,身心發育不成熟,其心理行為具有模仿性、易受暗示性、戲謔性、情緒性、暴力性等特點,[11]因此,部分未成年人癡迷于網絡暴力時,自覺或不自覺地對暴力信息進行了認知加工,并通過模仿學習機制而內化,加之未成年人情緒興奮性高但控制力弱,在特定情況下他們會突然爆發出暴力攻擊行為。從刑法角度看,未成年人這類行為所涉及的罪名主要有故意殺人罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、聚眾斗毆罪等。這類犯罪行為的動機主要是滿足自身報復、泄憤的欲望。

(三)因受網絡色情影響而實施犯罪。網絡色情容易成為未成年人的“精神鴉片”。未成年時期的心理發展常常滯后于生理發育,精力過剩但缺乏支配力,好奇心重但認知水平低,性機能發育成熟但性道德觀念尚未形成。[12]在網絡色情的不斷刺激與侵蝕下,未成年人極易形成錯誤的性審美觀、性道德觀、性法治觀,進而實施違法犯罪行為。這類犯罪行為的動機主要是滿足性欲望,犯罪行為主要有強奸、猥褻、性騷擾等。

(四)因網絡交友不慎而實施犯罪。未成年時期是一個從幼稚走向成熟、從依賴走向獨立的過渡期。未成年人內心渴望被人理解,渴望與同齡人交往,渴望表達自己內心的想法,故而他們有強烈的人際交往需要,這也是網絡交友容易成為未成年人上網主要目的的緣由之一,然而,未成年人涉世不深,經驗不足,甄別力差,極易被犯罪分子利用,拉其入伙,共同作惡。主要有兩種情況:一是網吧魚龍混雜、良莠不齊,未成年人沉迷網吧,在網吧上網時結交網吧內人員,加入犯罪團伙;二是通過網絡聊天結交犯罪團伙成員。由此可見,網絡社區已經成為未成年人犯罪的高發區。有學者調查指出,71.8%的城市未成年犯結交過有違法犯罪經歷的人員,而城市普通未成年人中只有21.3%結交過有違法犯罪經歷的人員。[13]毋須諱言,網絡交友不慎已經成為誘發未成年人犯罪的“催化劑”。當未成年人加入犯罪團伙,共同犯罪,反而能消除其獨自犯罪的恐懼感,增強其犯罪安全感,由此產生更為嚴重的社會危害性。

(五)將網絡作為侵犯對象的犯罪。隨著互聯網的普及,部分未成年人對計算機技術產生了濃厚的興趣,甚至癡迷于網絡技術的學習,然而,他們往往有著“黑客崇拜”情節,錯誤地認為通過網絡技術破解他人的銀行賬號與QQ密碼、盜取他人的游戲裝備與武器、惡意篡改網頁、致使公共網絡運行癱瘓等是個人能力的展現,是自我價值的實現。這類犯罪動機單純,主要是游戲型犯罪動機,正如英國學者認為:“黑客,尤其是年輕黑客,把黑客活動看成與計算機游戲一樣,是一種單純的行為,他們喜歡這樣的智慧性的自我挑戰……對黑客而言,所追求的精神上的滿足,比技術上的充實還要重要。”[14]其實,這類犯罪與未成年人所處的特殊人生階段不無關聯。未成年人非常渴望展現自己,得到他人的認可與鼓勵,加之他們叛逆心理突出,好奇心重卻認知水平低,思維易偏激,分不清是非好壞,因而,在錯誤的網絡黑客文化影響引導下,容易走上違法犯罪道路。

(六)將網絡作為侵犯工具的犯罪。互聯網具有信息快速傳播性、隱蔽性、虛擬性等特征,加之利用網絡實施犯罪成本低,未成年人通常只需動動鼠標、敲敲鍵盤就能達到實施犯罪的目的,因此,將網絡作為侵犯工具的犯罪得到未成年犯的“青睞”。案例中,這類犯罪主要有三種情況:其一,利用網絡銷贓。網絡開店簡單易行,且身份虛擬,可以弄虛作假,此外,商品來源無機構核查,具有隱蔽性,因而未成年犯常常利用淘寶或ebay等網店低價銷售盜竊、詐騙、搶奪等犯罪所獲的贓物。其二,利用網絡報復。部分未成年人在現實生活中受到欺辱,因自身能力缺乏,無法立刻滿足其報復、泄憤目的,于是他們會在網絡上編造并故意傳播誹謗、侮辱或者虛假恐怖信息,以此平復其內心的創傷。其三,利用網絡傳播色情信息。部分未成年人法制觀念淡薄、道德觀念不成熟、是非辨別能力低,他們進入色情網站后,深陷其中,難以自拔。一些色情網站有專門的設置,要求用戶上傳淫穢圖片與視頻才能獲得積分,從而提升用戶等級,于是乎,部分未成年人通過網絡肆無忌憚地傳播色情信息,以此滿足其成為色情網站高級用戶的需求。

三、網絡誘發未成年人犯罪之發生機制

網絡誘發未成年人犯罪呈現出人數激增、類型多樣、危害嚴重等特點,需要進一步探究網絡誘發未成年人犯罪的癥結所在,方能提出有效治理策略。犯罪心理學認為,一個犯罪行為的發生、發展與完成可以表示為:人格缺陷——非法需要——犯罪動機——犯罪決意——犯罪行為。從犯罪行為發生鏈條可以推出兩個等式:等式之一是,非法需求=人格缺陷+現實社會規則制約;等式之二是,犯罪行為=非法需求+客觀犯罪境遇。[15]由此可以推導出,犯罪行為之所以發生,主要可以從兩個方面加以觀察:其一,內在控制系統力量不足(自我控制能力薄弱),會主動去滿足自己的非法需要。其二,外在控制系統力量不足(社會規范與環境等),會促進犯罪人去實施犯罪行為。美國著名犯罪學家雷克利斯根據內在系統與外在系統的交互作用提出的社會控制理論,清晰而又精辟地闡釋了未成年人犯罪行為的發生機制。雷克利斯認為,決定少年犯罪與否主要受四種因素影響(見圖2)。

圖2 雷克利斯的社會控制理論

具體來說,外部拉力,又稱為“環境拉力”,包括引人注意的事物、誘惑、廣告、少年犯罪亞文化等;外部控制包括有效的監督和紀律(社會控制),規范與責任,提供了使個人獲得接受、認同和歸屬感的機會等,是個人周圍的社會環境中存在的結構性緩沖器,能有效地約束個人;內部控制包括自我控制,良好的自我評價,較高的挫折耐受力,高度責任感等;內部推力是指推動個人進行活動的因素,包括挫折、動機、不安、失望、敵意等。雷克利斯認為,外部拉力和內部推力是促使未成年人產生犯罪行為的影響因素,而外部控制和內部控制則是阻止、中和、抵抗未成年人犯罪的影響因素。[16]

筆者認為,社會控制理論猶如一把鋒銳的“手術刀”,能有效剖析網絡誘發未成年人犯罪的發生機制,洞察網絡與未成年人犯罪之間的交互關系。網絡誘發未成年人犯罪的發生機制可以從內部與外部兩個維度,以及外部控制、內部控制、外部拉力、內部推力等四種因素的交互作用進行剖析。

(一)網絡弱化未成年人行為的內在控制系統。

首先,網絡消極亞文化會弱化未成年人的自我控制能力。未成年人由于青春期的心理特點,對活色生香的現實世界充滿好奇,對網絡新奇事物具有強烈的模仿欲望,并富有冒險精神,探險勇氣,喜歡獵奇和嘗試,與此同時,未成年人心智尚未成熟,對網絡暴力、色情視頻等網絡消極亞文化缺少甄別能力,難以體察網絡消極亞文化的危害后果,易于在網絡消極亞文化的愉悅感受之下放松對自身的控制。此外,未成年人長期處于嚴格的家庭教育和社會監管之下,對枯燥乏味的學習生活,嚴肅拘謹的日常作息充滿抵觸情緒,對自由的獨立生活心向往之,而網絡無疑給未成年人提供了發泄內部壓力,追求“理想生活”的平臺。在網絡中,未成年人可以自由“殺戮”,恣意“婚戀”,盡情嬉耍,一切在現實世界中難以實現的理想在網絡世界都是如此唾手可得。一個成績糟糕,飽受批評,備受指責的學生,可以在網絡游戲的通關升級中獲得網友的艷慕;一個相貌平庸、屢受欺負的少年,可以在網絡中血雨腥風,通過暴力稱雄贏得血性贊譽;一個愛情受挫,兩性懵懂的男生,則可以在黃色網站中感受血脈賁張的快感。不可否認,未成年人不僅甄別善惡的能力較差,自我控制的能力也較弱,極易在網絡消極亞文化的無限魅惑下,流連忘返,成癮失足,并在模仿中走上違法犯罪的不歸之路。

其次,網絡消極亞文化破壞了未成年人的規范意識。網絡消極亞文化宣揚的是負性人生觀和價值觀,與現實世界所倡導的正性人生觀和價值觀背道而馳。在網絡消極亞文化中,暴力和血腥被極力渲染,色情與惡搞遭激情追捧。未成年人倘若長期侵淫于網絡消極亞文化中,會模糊真實世界與網絡世界的界限,導致網絡世界的負性規則成為未成年人在現實世界中的行為指導,犯罪很可能旋即滋生。網絡虛擬社區中的游戲規則大多是為了滿足消費者的荒誕怪想、謬妄需求而生,并不為現實社會所接受,甚者是現實社會所極力抵制的行為。未成年人若長期受網絡消極亞文化的侵蝕,難免執迷于網絡虛擬世界而無法自拔,難以區分網絡空間與現實空間的界限,在面對現實世界的時候,可能下意識地適用虛擬社區中的游戲規則。同時,網絡消極亞文化會傳導負性的價值觀和人生觀,實質性地阻礙未成年人的健康成長。[17]在網絡消極亞文化的影響下,未成年人會錯誤地認為,拼殺網絡游戲,暢游虛擬社區才是英雄本色的凸顯,人生價值的回歸;而埋頭苦讀、辛勤耕耘則是趨于平凡,步入庸俗的前奏。由此可見,網絡消極亞文化不僅會弱化未成年人的內心控制,還會顛倒未成年人對現實社會規范的正確認識。

(二)網絡削弱未成年人行為的外在控制系統。網絡是虛擬世界的載體,與現實世界存在本質的不同,長期遨游網絡會切斷未成年人與學校、家庭的正常聯系,導致未成年人的監管失控。在網絡空間中,沒有家長的監督,學校的管教,也難有他人的揭發,未成年人可以恣意行事,而不必擔心家長的責罵和學校的批評、處分。因此,如脫韁野馬似的未成年人在網絡中易受到惡習影響和不良文化沖擊,而難以得到及時的約束、規制和防范。

同時,網絡提供了犯罪對象和犯罪工具,給未成年人犯罪的外在控制增加了多重障礙。網絡世界隱匿的個人信息、互不相識的人際關系、虛擬財產的交易以及真實資產的網絡交付給未成年人帶來了諸多誘惑,為未成年人網絡犯罪提供了多種可能。如為了實現黑客夢想,未成年人破解系統安全的程序密碼,截取機密材料,以此彰顯自己的破譯能力,贏得網絡同伴的艷慕;沉迷網絡付費游戲的未成年人,為了獲得“武器裝備”和“角色地位”而向游戲開發商伸出黑手;網絡費用短缺者則通過盜取他人網銀賬號和資金,換取虛擬財產,獲得網絡揮霍的資本。這些行為皆是因為未成年人網絡有害行為難以監管所致。事實上,網絡行為并不如現實世界的行為那樣具有可察覺性,家長和學校對其監管往往心有余而力不足,導致外部控制力弱化下的網絡危害性行為肆意蔓延。如發生于現實世界中的盜竊他人零花錢、文具等行為,極易被家長和學校所發現,并通過規誡教育實現預防犯罪的目的;而網絡中的類似盜竊行徑,家長和學校通常難以覺察,其他管理機構亦不會耗費較多的人力物力予以追查,無形中助長了未成年人繼續實施類似行為的氣焰,強化了其犯罪動機,最終導致犯罪結果的發生。

(三)網絡增強未成年人犯罪的外部拉力。網絡誘發未成年人犯罪不僅與網絡弱化未成年人內部控制有關,也與網絡增強未成年人犯罪的外部拉力有關。這種外部拉力是指未成年人在網絡消極亞文化中結識越軌同伴,加入越軌團體,從而無形中受到越軌行為的影響。所謂“近朱者赤,近墨者黑”,良師益友會引導正性行為的發生,而狐朋狗友則會糜爛心智以致惡性行為的生成,加之未成年人心智尚未成熟,模仿能力較強,抵御惡習的能力較差,外部拉力更容易發揮作用。倘若未成年人在網絡中結識的是優秀的同伴,出色的朋友,則容易在其影響下積極上進;反之,如果未成年人結識了染有惡習的不良網友,則可能在其影響下從事違法犯罪行為。同時,受網絡消極亞文化影響的未成年人由于群體趨同,會在越軌行為的圈子里降低罪惡感,并惡從膽生,效行和尊崇暴取豪奪、雞鳴狗盜的作為。因此,網絡消極亞文化和不良網友就相當于一股外在拉力,容易將未成年人從常規生活中拉進惡習的漩渦。

(四)網絡強化未成年人犯罪的內部推力。網絡消極亞文化包攝人們在現實世界中欲卻不能的內容,迎合著未成年人內心的負面需求和負面情緒而形成內部推動力。未成年人由于正值青春期,對社會洞見不足,對人生體悟不夠,對人情感受不深,容易在網絡世界中被誘騙而出現不良行為甚至違法犯罪行為。同時,未成年人由于身處升學拼搏和就業選擇的巨大壓力,內心時常充滿困惑而無法解答,成長和競爭的過程中挫折在所難免,失望難以回避。面對困境之時,網絡消極亞文化卻給未成年人提供了一種負性的解決方案,一些垂頭喪氣或心灰意冷的未成年人更容易在網絡消極亞文化中尋找到與自己相似的群體,并產生情感認同。未成年人會驚異地發現,這些人雖然在現實世界中同樣挫敗不堪、張皇失措,但是在網絡世界中卻可以成為群體擁戴的“英雄”,眾人敬仰的“強者”。面對此情此景,未成年人極易“恍然大悟”,拋棄對成功目標的正當追求路徑而滑向違法犯罪的歧路。

綜上所述,未成年人處于青春發育期,自我控制能力差,模仿能力強,且多有英雄情結,極易在網絡消極亞文化的誘導下降低自我控制能力,改變正性人生觀和價值觀;部分未成年人長期沉迷于網絡世界,隔斷外部學校與家庭的有效控制,導致網絡給未成年人犯罪提供了工具與場所;網絡暴力、網絡色情的肆意彌漫和宣揚又會扭曲未成年人的社會規范意識,模糊虛擬世界與現實世界的界限,形成一股把未成年人拉向犯罪歧路的動力;網絡匿名性、虛擬性、包攝性強化了未成年人內在的負面心理能量。

四、網絡誘發未成年人犯罪之治理策略

基于前文對網絡誘發未成年人犯罪的各種類型與發生機制的分析,針對網絡誘發未成年人犯罪的共性特征,筆者認為,針對網絡誘發未成年人犯罪的治理策略是一個復雜的系統工程,遏制和防范網絡誘發未成年人犯罪應當采用系統論思維方式,注重內部控制、外部控制和疏導結合的治理策略。

(一)內部控制:開展未成年人道德教育。心理學研究表明,兒童時期,由父母和老師要求的道德準則被視為權威指令,兒童只會予以一一遵循;但是在青春期,未成年人發現部分道德標準具有主觀性,并非一成不變,因而他們會對道德標準發表自己不同的看法,于是,兒童早期所接受的絕對指令與規則開始受到質疑。[18]伴隨著青春期特有的叛逆心理、認知片面、情緒激動、意志力弱、耐受力差、道德觀念淡薄等因素,未成年人極易受到網絡色情、網絡暴力等網絡消極亞文化的侵蝕,部分未成年人會鋌而走險,危害社會。因此,針對未成年人的世界觀、人生觀、價值觀尚未成熟這一現狀,需要開展未成年人的道德教育。一方面,著力加強未成年人道德修養與自律,使其能夠甄別好壞,知曉善惡,明辨是非,明晰美丑,增強正面的道德觀念,自覺抵制網絡不良文化的腐蝕;另一方面,明確父母對未成年人子女道德教育的義務。實踐中,我們發現,有些農村父母到城市打工,教育子女的責任落到老人身上,然而,許多老人雖然疼愛孫輩,但也沒有能力對未成年人有效監管,導致一些未成年人沉迷網絡,放任自流。因此,應加強源頭控制,積極增強未成年人的道德判斷力與道德認同感,從內部將違法犯罪的動機和行為消除在萌芽中。

(二)外部控制:管控不良網絡信息傳播。從制度保障角度而言,應致力于三個方面的工作:其一,落實對網吧的有效監督與管理,杜絕未成年人進入網吧。當前仍有一些網吧老板在利益的驅動下對“禁止接納未成年人”這一法律規定熟視無睹,甚至辦理多個備用身份證幫助未成年人順利進入網吧玩耍,并在網吧內部通過設置閣樓、密室等方式逃脫政府管理部門的監管,因此,相關職能部門須對容留未成年人上網的黑網吧予以重拳出擊,嚴肅查處。其二,落實對網絡不良文化的有效管控與消除,杜絕未成年人輕易接觸不良文化。當前網絡監管力度不夠,諸多暴力游戲、色情影視、非法論壇隨處可見,俯拾即是,這些不良文化嚴重危害未成年人的身心健康與人格健全。其三,落實對網絡行為的法律規制,保障未成年人健康使用網絡。部分網絡開發商與經銷商為了謀取不正當利益,肆意傳播不良網絡信息,而目前我國缺乏專門保護未成年人健康使用網絡的法律,不能高效治理有損未成年人健康使用網絡的行為,因此亟待建立健全法律體系,嚴密法網,為治理網絡誘發未成年人犯罪提供強大的法律保障。

(三)疏導結合:矯正未成年人犯罪心理。未成年人犯罪的發生通常與未成年人青春期叛逆、沖動的心理特點息息相關,極易在不良言論的蠱惑下做出突破刑法禁忌的行為。[19]因此,基于未成年人犯罪特殊的心理發生機制,有必要對未成年犯開展心理治療。心理治療旨在通過心理源頭的疏導和指引,消弭惡性心理的產生,倡揚正性心理的生發,促進未成年人犯罪的有效防控。具體而言,可以通過未成年人的認知、情感以及意志與行為的關系等方面予以展開。首先,利用貝克療法引導未成年犯形成正確的認知。未成年人社會經驗缺乏,在面對突發事件和新生事物時欠缺正確決策的判斷能力和自我約束的免疫機制,容易受到不良環境的影響和不端言行的煽動。針對未成年人此種認知特點,應積極引領未成年犯形成正確的認知,貶抑錯誤認知的形成,防止過激心理的產生,以此實現導善抑惡的目的。其次,利用情感療法使未成年犯改過自新。未成年人大腦皮層處于興奮優勢狀態,其心理敏感,情緒多變,多愁善感,嫉惡如仇,但缺乏甄別能力和自控能力,容易情感用事,隨性而為,因此,有必要通過情感治療,給予未成年犯及時的心理幫助和適當的溫情關心。同時,循循善誘的情感治療,可以喚醒未成年犯樸素的正義良知和善惡傾向,進而在其深刻認識自身行為對他人的危害后自覺改過。最后,利用行為主義療法強化正性行為。從意志與行為的發生機制來說,意志是行為發動的驅力,行為是意志支配的結果。一般而言,作為一個健康的未成年人,都具有一定的意志支配能力,能夠施加一定的行為控制,但是,意志有正性和惡性之分,正性的意志引導積極的行為,惡性的意志觸動有害的行為。未成年人由于甄別善惡,明辨是非的能力較差,容易在不良環境和言行的引誘下做出貽害社會的行為。鑒于此,可以采取行為主義療法對未成年犯施以正性行為的強化,惡性行為的厭棄,即通過組織未成年犯觀察和學習正性行為,認識正性意志的社會弘揚和惡性意志的不良后果,并突出正性行為的獎勵,通過褒獎提高未成年犯實施正性行為的自覺性。

[1]2014年中國青少年上網行為研究報告[EB/OL].(2015-06-03)[2016-03-15].中國互聯網絡信息中心,http://www.cnnic.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/qsnbg/201506/P020150603434893070975.pdf.

[2]8成以上未成年人犯罪與網絡有關[N].四川日報,2010-6-02-011.

[3]張宗亮.網絡文化與青少年犯罪[J].山東社會科學,2004 (9).

[4]葛雙龍.媒介暴力對青少年暴力犯罪的影響及其控制[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2014(6).

[5]金小紅,應辰."互構"型社會支持系統的缺失與城市外來青少年犯罪[J].蘭州學刊,2010(8).

[6]劉應君,秦國文.從控制理論看轉型期我國青少年犯罪的原因[J].青少年犯罪問題,2004(2).

[7]操學誠,路琦,牛凱,王星.2010年我國未成年犯抽樣調查分析報告[J].青少年犯罪問題,2011(6).

[8]路琦,董澤史,姚東,胡發清.2013年我國未成年犯抽樣調查分析報告(下)[J].青少年犯罪問題,2014(4).

[9]沈德詠.中國少年司法(2014年第2輯 總第20輯)[M].北京:人民法院出版社,2014:163.

[10]呂娜.網絡與青少年犯罪心理研究[J].河北法學,2008(4).

[11]梅傳強.犯罪心理學[M].北京:法律出版社,2010:133.

[12]羅大華.犯罪心理學(第二版)[M].北京:中國政法大學出版社,2007:230-232.

[13]張雪筠.社會交往偏差與城市未成年人犯罪[J].青少年犯罪研究.2008(2).

[14]榮慧珍.電腦網絡--未成年人實施犯罪的新媒介[J].青少年犯罪問題,2002(2).

[15]戴相英.未成年人犯罪與矯正研究[M].杭州:浙江大學出版社,2012:85.

[16]吳宗憲.西方犯罪學史(第二版)[M].北京:中國人民公安大學出版社,2010:1153-1154.

[17]姚建龍,王江淮.青少年網絡犯罪控制的若干思考[J].公安學刊,2015(6).

[18]王振宏.青少年心理發展與教育[M].陜西:陜西師范大學出版總社有限公司,2012:51.

[19]徐偉.未成年人暴力犯罪的發生機制與防控策略探究——社會學習理論的視角[J].理論導刊,2016(3).

(責任編輯:劉鵬)

D917

A

1674-3040(2016)04-0062-07

2016-05-12

徐偉,西南政法大學法學院刑法學博士研究生,主要研究方向為青少年犯罪、犯罪心理學。

*本文是2015年度國家法治與法學理論研究項目

“未成年社區服刑人員評估工具設計與矯正措施創新”(項目編號:15SFB5020)的階段性成果,也是中央財政支持地方高校建設項目“特殊群體權利保護與犯罪預防研究創新團隊”的階段性成果。