母親想要的東西

文/出門人張東

母親想要的東西

文/出門人張東

喜歡坐最晚一趟回京的列車,是想多陪母親一會。

母親一天比一天老,因為我也不再年輕,也就越來越擔心下次回來,家里還有沒有等我的母親。無論我多晚到家,母親床前那盞總是在深夜為等我亮著的燈,還能為我亮多久?

1941年生的母親,19歲那年,為了我的父親放棄了公社宣傳隊的工作,從街上下嫁到了村莊。一輩子生了5個孩子,活了4個。至于那個死去的孩子是怎么死的,我至今不知。我只知道在我還很小的時候,吃不飽飯,是常有的事。

今天,我也是做父母的人。我有孩子的時候,在廣州有了花園式洋房,買了進口小汽車。孩子已不用擔心吃不飽飯,而是怎樣吃得更好,更有味道。這不是我的本事,是這個改革開放的時代,給了我們走向富裕生活的機會。

現代社會的父母,只要生育了孩子,剩下的問題就是如何培養,教育孩子。甚至連如何培養、教育、陪伴孩子的事,都轉交給了孩子的爺爺奶奶外公外婆,還有保姆。我承認,我有兩個孩子,但我幾乎沒有給孩子換過一次尿布,更別說一把屎一把尿將孩子拉扯大。從某種意義上講,現代父母只給予孩子的生命,血濃于水的親情,也遠不及那個年代的父母對我們的付出。也就是因為這樣,讓那個年代的親情更真切。

我們的父母,在生我的那個年代,是給了我兩次生命的人。因為在那個根本吃不飽飯的年代,生下的孩子如何養活,是父母們最擔心的事。

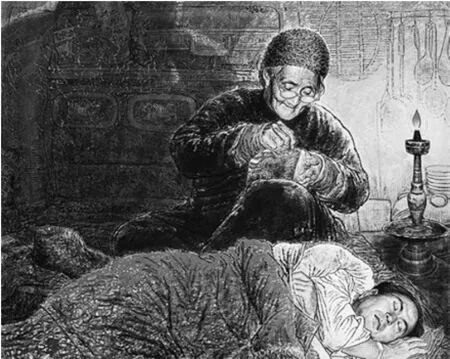

記憶里有很多個夜晚,母親在生產隊的田里插完秧回家,將隊里分得的一點米飯,一口沒吃地帶回家,悄悄地叫醒熟睡的我,用筷子一口口地喂進我的嘴里。這一小碗飯,是母親天不亮就赤腳下到沒膝深的秧田里,彎腰倒退著插秧苗,一直插到天黑,隊里給社員準備的當天晚飯!

那是一個以命換命的年代!無怪乎當地在當時流行一句話:“寧死當官老子,不死討飯娘。”

生我,是母親給了我第一次生命;親自一把屎一把尿將我們養大成人,是父母給了我第二次生命——這次更難。1995年,父親因病去世。在父親病床前,父親反復強調他沒有照顧好母親,欠母親太多,讓母親受了太多苦難和勞苦,懇求兒子替他還債。那一刻,兒子的手異常有力地抓著父親,無聲地向父親保證。父親走后,我將母親接到了廣州。

一晃,十幾年過去了,我的孩子也快成為大人了。實在沒有事做的母親,于去年回到了老家鄉下,在我家兩畝地的院子里,開心地忙碌起來。

我這次回安徽老家,是我今年第五次回鄉下陪母親。或許是我回來多了一些,和母親的交流也就更加親密。母親比以前更開朗、健談,總說一些我小時候淘氣的事。每每說到這里,她一臉的自豪,我卻時不時偷轉身擦一下眼角邊滲出的淚花,也越來越珍惜和母親的相處。

老娘在,我會想著家,想著回家。哪一天老娘不在了,我可能就不會回家了,因為家里沒有了最用心等我的人……沒有了老娘的老家,家,也就只是一座證明我曾經在這里待過的老房子;家,也就成了一座空房子。

偶然替母親收拾屋子,發現多年前給母親的零花錢一沓沓放在被子下面,幾乎沒動,甚至增多!也只有母親會這樣,也只有母親會擔心,哪一天兒子突然要用錢了怎么辦!