Audacity軟件在初中物理教學中的應用

周新菊

Audacity是一款音頻處理軟件,可以從網上免費下載.而且軟件體積小,安裝簡單,操作方便,非常適合在多媒體上使用.筆者借助計算機和Audacity軟件,設計了演示聲音的三個特征和演示電磁感應現象兩個實驗方案,希望能對教學有所幫助.

1Audacity在聲音教學中的應用

聲音是生活中常見的物理現象,各種聲音充斥著我們生活的空間.因此,學生對這一內容的學習不會感到陌生.新課標在“知識與技能”方面,對聲音教學提出要學生知道聲音的三個特征:音調、響度、音色.教材中給出了一些探究材料,如鋼尺,演示音調與頻率、響度與振幅的關系.對于音色則通過示波器展示不同樂器所發出聲音的波形,非常形象生動.作為教學的補充,可以進一步使用音頻處理軟件演示聲音的三個特征.

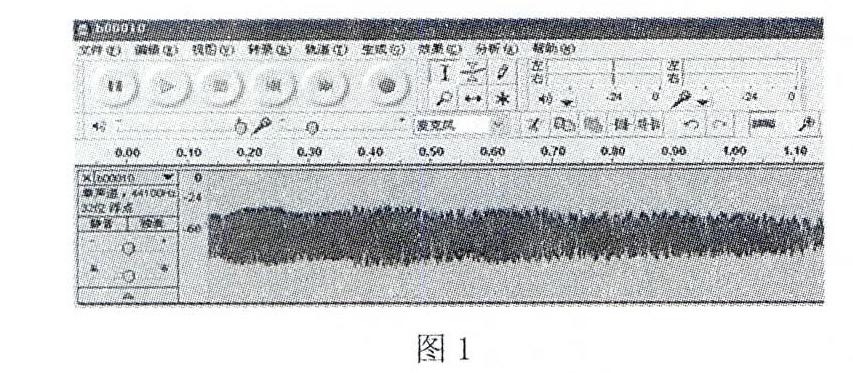

下載安裝Audacity后,打開Audacity的操作界面,可以從“文件”菜單中點擊“打開…”導入電腦中存儲的各種聲音.也可以點擊錄音按鈕,通過麥克風錄制各種聲音,聲音的頻譜馬上會被記錄在時間軸上(如圖1).下面簡單介紹一下,如何使用Audacity演示聲音的三個特征.

1.1音調的演示

音調是由聲源的振動頻率決定的.聲源振動快,頻率高,音調高;聲源振動慢,頻率低,音調就低.在教學時,可以讓一個學生上來說一句話并錄制下來.然后分析這個學生聲音的頻譜(如圖2所示).然后通過“定采樣率”調整錄音頻率,再進行頻率分析并播放錄音,比較兩個聲音的差別.

1.2響度的演示

響度是由聲源振動的幅度和距離聲源的遠近決定的.在教學時,可以讓一名學生先輕聲后大聲說同一句話并錄制下來,然后和學生一起分析這句錄音在振幅上的不同(如圖3所示).回放錄音時,學生會發現,當聲波的振幅比較大時,聲音也比較響;反之,聲音較低.

1.3音色的演示

音色反映了每個物體發出聲音所特有的品質.教學時,可以從電腦上導入不同樂器所發出聲音,改變采樣頻率(可以設定為200 Hz),然后和學生一起觀察各種樂器不同的波形(圖4).

使用Audacity軟件,不但能讓學生聽到聲音的三個特征,還能讓學生看到這三個特征的區別.在教學中,通過錄制自己的聲音來分析,讓學生“看到”了自己聲音的特征,活躍了課堂氣氛,較好地激發了學生的學習興趣.

2使用Audacity“聽”電磁感應現象

電磁感應現象是中學階段的一個重要知識點,由于其抽象性特點,學生學習起來比較困難.教材在介紹電磁感應產生的條件時,使用靈敏電流計串聯在閉合線圈回路中,通過線圈在磁場中的運動情況及靈敏電流計的指針偏轉情況,總結出電磁感應產生的條件.實驗現象明顯、直觀,既降低了電磁感應現象的抽象性,又能調動學生學習的主動性,激發學生學習的興趣.

2.1實驗原理

電磁感應產生的條件是閉合電路的一部分導體在磁場中做切割磁感線的運動時,導體中就會產生電流.動圈式話筒就是根據電磁感應原理設計的,在接收聲波的膜片后面粘貼著一個由漆包線繞成的線圈,它能隨著膜片一起運動.膜片后面安裝了一個永磁體,使線圈置于它的磁場中.當膜片振動時,線圈不斷切割磁感線,從而在回路中產生感應電流,實現了從聲信號轉換成電信號.

Audacity軟件可以從話筒輸入聲音,波形實質上是感應電流隨時間而變化的情況.因此,筆者將話筒后端的導線與一線圈相連接.當磁鐵在線圈上方移動時,線圈中會產生感應電流(與話筒所產生的感應電流相似).點擊Audacity軟件中的“錄音”按鈕,這些電流被以“聲音”的形式錄制到Audacity中.

2.2實驗裝置

本實驗要用電腦、廢舊話筒連線、磁鐵和Audacity軟件.首先,在電腦里安裝上Audacity軟件,用來記錄感應電流隨時間變化情況.為了使感應電流輸入Audacity中,可以用廢舊的話筒連線.去掉話筒后,將漆包線繞制的線圈與之相連,形成閉合回路,如圖5所示.

2.3實驗過程

根據實驗原理,打開Audacity軟件,將話筒的輸入端接入電腦.將磁鐵在線圈上方移動,同時點擊Audacity軟件面板上的“錄音”按鈕,線圈所產生的感應電流被以“聲音”的形式記錄下來.實驗結束后再播放,可以讓學生聽電磁感應的“聲音”和觀察“波形”變化情況,如圖6所示.

由于感應電流很微弱,所以所記錄的“聲音”很小.如果在電路中再接一個放大電路,放大產生的感應電流,效果可能會更好一些.

以上兩個實驗以計算機為主要工具,借助Audacity 軟件,根據聲音的三個特征和話筒的工作原理,形象地展示了聲音與電磁感應發生的過程.實驗制作簡單,由于現在很多學校都配有多媒體教師,所以很適合在中學物理課堂教學過程中使用.實驗原理涉及學生學習過的聲學、電磁學等初步知識,形象地展示工作原理,可以很好地啟發學生的思維,調動學生學習物理知識的積極性.另外,由于電腦的普及,大部分學生家里都有電腦.課下可以讓有興趣的學生回家安裝Audacity軟件,分析其他聲音和電磁感應現象,把教學引向課外,加深學生對所學知識的理解.也充分體現了“從生活走向物理,從物理走向社會”的教學理念.