與流體壓強相關的幾個趣味實驗

江寧

初中學生正處于成長發育階段,他們對事物存在好奇心,求知欲強,并有一定的動手實驗能力,但這一階段的學生仍處于從形象思維向抽象思維過渡時期.所以,教師要根據物理課程標準的要求,以多種方式向學習提供信息,使學生親歷科學探究過程,讓學生在自主探究的過程中找出規律,并嘗試應用科學規律去解釋某些具體問題.

初中物理“流體壓強與流速的關系”一節中指出:“流體的流速增大時,其壓強要變小.”在學生學習本節以前,學生已學習了壓強的概念、液體壓強和大氣壓強的有關知識,并學會了一些的科學探究方法,能夠在教師的合理引導下進行實驗探索和合作性研究學習.為了讓學生能掌握“流體壓強與流速的關系”這一內容,教師要合理設計實驗,讓學生主動探究,通過主動的發現來糾正自己原來的“前概念”.

1演示實驗

1.1原理分析型實驗

教師通過物理儀器模型,直接根據物理實驗現象說明其中的道理.

如圖1所示的實驗模型,由于流體穩定流動時,橫截面積大處流速小,通過對比豎管中水的高度,學生很容易發現:流體的流速增大時,其壓強要變小.

1.2生活經驗型實驗

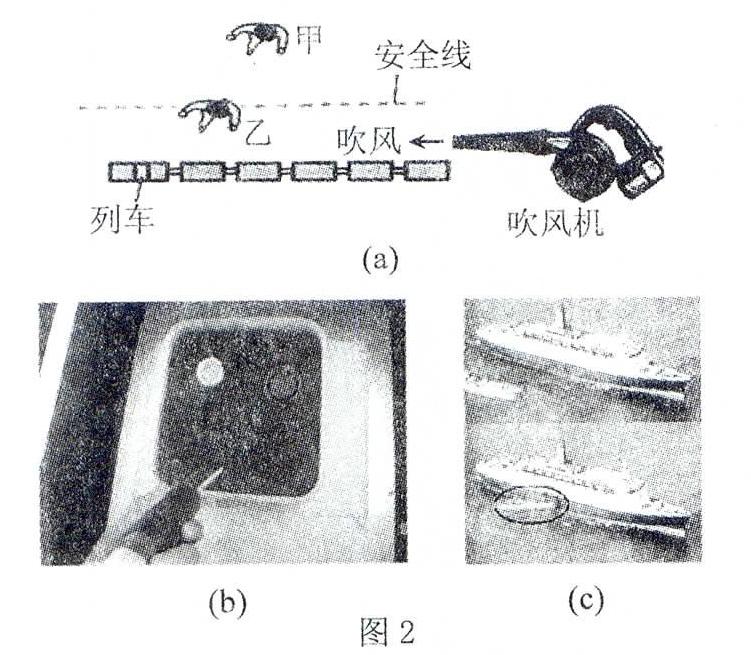

結合生活實際,教師可適當演示一些與本課堂教學內容有關的科普型實驗,讓學生感覺“學有所用”.如圖2(a)所示,在列車模型一側畫一條安全線,將甲、乙兩個人物模型分別置于安全線的外、內側,啟動吹風機,讓風口面對安全線內側,此時會發現乙向列車傾倒,此實驗在說明流體流速的同時,還加強了安全教育.

如圖2(b)所示,將兩個小浮標浮于液面,在兩個浮標中間用針筒注射液體,會發現兩個小浮標相互靠近并發生碰撞,這個實驗可以解釋圖2(c)所示的并排行駛船只發生碰撞的原因.

1.3動畫視頻型實驗

由于條件限制,許多實驗是無法直接用實物演示的.為了能說明問題,教師可以利用多媒體視頻來進行有效講解.

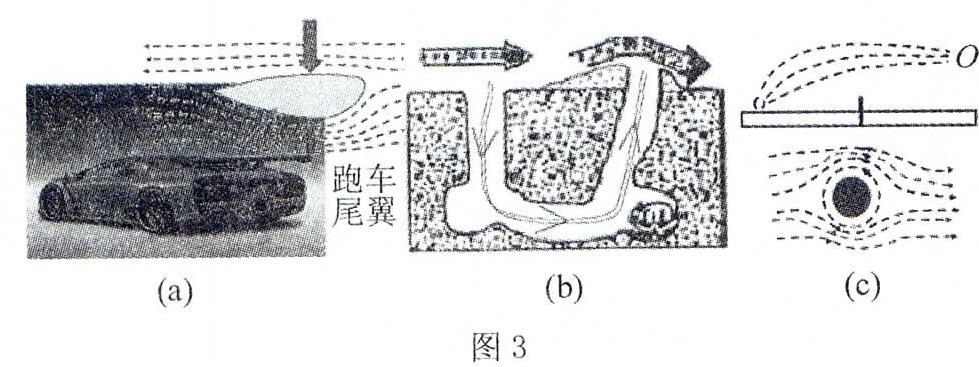

如圖3(a)所示,賽車的尾翼板與飛機倒裝的機翼類似,車運動時上方的氣體因流速小氣壓變大,給車身增加了壓力,既增加了車的穩定性,又加大了車輪與地面的摩擦.圖3(b)所示的是非洲草原犬鼠洞穴的橫截面示意圖,洞穴有兩個出口,一個是平的, 而另一個則是隆起的圓形土堆,土堆處因空氣流速大氣壓變小,平處因空氣流速小氣壓變大,洞外新鮮空氣就會從平處沿洞流向土堆.圖3(c)所示的是球在運動過程中走弧線的原因:球一邊向前飛行一邊不斷地旋轉,由于球與兩側空氣的摩擦,使兩側空氣的流動速度不一樣,它們對球所產生的壓強也不一樣,于是,球在空氣壓強的作用下,被迫向空氣流速大的一側轉彎了.

1.4認知沖突型實驗

多數人往往對第一印象記憶最深刻,學生往往會根據生活經驗和前概念來分析物理問題,但經常得出相反的結論.因此,意想不到的實驗現象會使學生形成認識沖突,從而激發學生的求知欲.

如圖4所示,將一中間開孔的玻璃圓盤與塑料軟管相連,塑料管另一頭接在氣源上,給氣源通電可向外吹氣,強流氣體沿塑料管從玻璃圓盤中間吹出.如果此時將圓盤靠近水平天花板,氣流從圓盤與天花板之間流出,由于流速大,壓強減小,學生會驚奇地發現玻璃圓盤吸附在天花板上.

2分組實驗

2.1單人操作型實驗

實驗操作要簡單,實驗效果要明顯.這種演示實驗既能讓學生較容易地接受知識,又能讓學生學會用手邊的器材來設計實驗,同時還能培養學生的觀察、思維能力.

如圖5所示的兩個實驗,將兩只乒乓球靠近放在較光滑的水平軌道上,或將兩只乒乓球靠近懸掛起來,向兩個球之間吹氣,由于氣流速度大,從而壓強變小,所以會看到兩個小球相互靠近.

2.2小組合作型實驗

實驗操作需要多人配合完成.學生在完成實驗、學習知識的同時,還能認識到集體合作的重要性.

如圖6所示,一人開啟吹風機,另一人將一輕質球置于氣柱上方,變化吹風機的位置,但由于球周圍的氣流速度快,壓強小,最終會發現球受外界氣壓的作用,始終懸浮于氣柱上方并跟隨氣柱移動.

3課后實驗

受課堂和實驗室條件限制,學生可以在課外利用身邊的多種器材來完成實驗.通過實驗,學生可以加深對“物理就在身邊”的理解.

如圖7(a)所示,人坐在汽車內,點燃一根香煙,打開車窗,開動汽車,會發現煙霧向車窗外飄去,而且車速越快,煙霧向窗外流動得越快.要說明的是,完成此實驗時要注意防火安全,或者用紙條來代替煙霧.如圖7(b)所示,手拿傘站在風口,當風水平吹向傘時,傘并不隨風移動,而是向上飄起.

以上實驗為初中物理“流體壓強與流速的關系”一節中常見的實驗,也可以作為高中物理的教學內容來進行實驗,初、高中教師都可以從中采用部分實驗進行有效教學.通過實驗,激發學生學習物理的興趣;通過所學的理論來解釋日常生活中的相關現象,使學生進一步認識到物理與生活息息相關;通過科學探究,在各個環節中培養學生的分工意識與合作精神.

由于本節內容的實驗具有很強的可視性,而且其實驗結論經常能糾正學生原有的“前概念”,所以,教師要盡量用“學生自主探究為主、教師演示為輔”的方法展開教學,充分利用學生實驗裝置,突出顯示學生的主體地位,充分發掘學生潛在的創新能力,從而促進學生的科學態度、探究精神、實踐能力和創新意識的培養與提高.