1964-2014年瑪曲高原土地沙漠化驅動力定量分析

胡夢珺, 潘寧惠, 李向鋒, 左海玲

(西北師范大學 地理與環境科學學院, 甘肅 蘭州 730070)

?

1964-2014年瑪曲高原土地沙漠化驅動力定量分析

胡夢珺, 潘寧惠, 李向鋒, 左海玲

(西北師范大學 地理與環境科學學院, 甘肅 蘭州 730070)

[目的] 對瑪曲高原土地沙漠化的驅動因子進行定量分析,為黃河上游地區沙化草地恢復及生態環境治理提供科學依據和理論基礎。 [方法] 以多期瑪曲高原遙感數據和近50 a氣象及社會經濟資料為數據源,采用主成分分析等方法開展研究。 [結果] 1964—2014年,瑪曲高原沙漠化土地的擴張是綜合貢獻率高達57.18%的自然因素和人為因素共同作用的結果。在不同時段,瑪曲高原沙漠化土地擴張的驅動因素不同;1964—1980年,沙漠化土地的擴張以自然因素為基礎,人為因素為主導,它們的貢獻率分別為33.95%和47.66%;1981—1997年,瑪曲高原沙漠化程度的加劇是受自然因素和人為因素共同作用,綜合貢獻率為42.75%;1998—2014年,瑪曲高原沙漠化土地的逆轉以人為因素為主導,其貢獻率為44.97%。 [結論] 瑪曲高原沙漠化土地的演化是在高寒脆弱不穩定的大自然背景下,人為因素尤其是人口數量和牲畜數量輾轉變化的產物。人為因素在短期內對區域沙漠化的影響更為顯著,甚至決定著沙漠化的演變方向。

土地沙漠化; 氣候變化; 人類活動; 定量分析; 驅動力; 瑪曲高原

文獻參數: 胡夢珺, 潘寧惠, 李向鋒, 等.1964—2014年瑪曲高原土地沙漠化驅動力定量分析[J].水土保持通報,2016,36(4):250-256.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.04.044

瑪曲高原位于青藏高原的東北部邊緣,是黃河源頭重要的水源涵養地[1]。瑪曲草地作為青藏高原高寒草地的重要組成部分,孕育著異常豐富的生物資源和物種資源,素有“亞洲第一牧場”和“高原水塔”之美稱[2-3]。隨著氣候變化和人類活動的不斷加劇,瑪曲高原生態環境明顯惡化[4-10]。據統計,瑪曲高原沙漠化土地在20世紀60年代僅有零星分布,之后其沙漠化土地不斷擴張并逐漸發展成為青藏高原沙漠化發展的重點區域[11]。土地沙漠化已不僅是單純的生態環境問題,對人民生產生活也造成了嚴重威脅,進而導致人類社會發展的不穩定性[12-13]。前人就瑪曲高原土地沙漠化驅動機制等方面已做了大量研究[14-16],結果表明瑪曲高原土地沙漠化的發展是受自然因素和人為因素的共同影響,其中人為因素占主導地位。雖然對瑪曲高原的土地沙漠化驅動力已有一定的探討,但在實際研究中缺少時間跨度較大的年份序列數據。另外,考慮到沙漠化發展的正逆過程在時間上是交替出現的,已有研究對研究區沙化驅動力進行分析時,均以整個所研究時間年限來綜述影響因子,而對階段性的沙漠化土地演化過程及其驅動因子缺少詳盡的論述,尤其對自然因素和人為因素在瑪曲高原土地沙漠化演化中的作用缺少定量性分析。鑒于此,本文在對瑪曲高原7期遙感影像進行解譯的基礎上,結合該區近50 a的氣象數據和社會經濟數據,采用主成分分析方法對其土地沙漠化驅動力進行了定量研究,從而明確自然因素和人為因素變化對區域草地沙漠化發展的影響,以期把握黃河上游乃至整個黃河流域沙漠化土地的發展態勢,進而為黃河上游地區沙化草地恢復及生態環境治理提供相關的科學依據和理論基礎。

1 研究區概況

瑪曲高原地理坐標為33°06′30″—34°30′15″N,100°45′45″—102°29′00″E,位于甘肅省甘南藏族自治州西南部,地處青藏高原東端甘、青、川3省交界處的黃河第一彎曲部,故稱黃河首曲。瑪曲高原深受夏季風尾閭的影響,組成中國的一級環境敏感帶,屬青藏高原大陸性季風氣候。全區年平均降水量為564 mm,主要集中在5—9月。年平均蒸發量為1 347.3 mm,相對濕度62%。瑪曲高原年平均氣溫1.2 ℃,最冷月(1月)平均溫度-8.7 ℃,最熱月(7月)平均溫度11.3 ℃,活動積溫253.6 ℃,無霜期僅20 d左右。全年日照時數2 613.9 h,平均風速2.5 m/s,最大風速36 m/s,全年大風日數77.1 d(8級以上)。瑪曲高原土壤類型較多,以亞高山草甸土分布面積最廣。植被以高寒草甸為主,具體包括高寒常綠革葉灌叢、典型草甸、高寒草甸、沼澤化草甸和鹽生草甸等,其中天然草地9 106 km2,占全區總面積的90.01%。

瑪曲縣共轄8個鄉,總人口5.48萬人,其中藏族人口占88%。瑪曲高原沙化草地主要分布在歐拉鄉、尼瑪鄉、河曲馬場和曼日瑪鄉。截止2013年年底,全縣各類牲畜96.04萬頭(只、匹),牧草產量從1981年的5 860 kg/hm2下降至2004年的4 000 kg/hm2,降幅達1/4;草層高度由1990年的35 cm下降至現在的10 cm;植被覆蓋度下降到目前的70%左右[6]。

2 數據與方法

2.1數據來源

選取的遙感影像數據分別為1977年的MSS數據(分辨率為80 m);1989,1995,2006年的TM數據(分辨率為30 m);2001,2010年的ETM數據(分辨率為15 m)。考慮到7—9月是瑪曲高原植被覆蓋度最好的季節,沙漠化土地在影像上也比較容易區分,因此,為方便目視解譯,選取的影像大多數(1989年無夏季數據,2014年夏季影像云量過大影響數據可靠性)為7—9月。氣象數據和社會經濟資料分別從中國氣象科學數據庫(www.cma.gov.cn)和瑪曲統計年鑒中收集。根據研究目的,從影響土地沙漠化的眾多因子中篩選出了年平均溫度、年降水量、年平均風速、年最高溫度和年最低溫度5個氣象指標,人口數量、大牲畜數量和年產草總量3個社會經濟指標作為分析的變量,用于主成分分析。

2.2研究方法

2.2.1遙感圖像預處理為監測瑪曲高原沙漠化土地面積變化,選取軌道號為131/36~37,132/36~37的瑪曲高原7期陸地衛星影像各兩景,利用ERDAS經過“多波段數據組合”和“圖像拼接”技術得到瑪曲高原的遙感影像。從地形圖上選取控制點,采用二次多項式重采樣方法對其進行校正,校正精度控制在0.5個像元內,用三次卷積法重采樣糾正全圖,建立統一的Albers坐標投影系統。由于本研究中遙感影像分辨率不同,為保證數據的可比性,需將15 m分辨率的ETM影像重采樣為30 m分辨率的影像;MSS影像的處理是將1977年航片調繪的地形圖轉化為統一的Albers雙標準緯線多圓錐投影,并與遙感影像疊加類比分析來提取沙漠化土地信息。

2.2.2遙感解譯方法在ERDAS和ArcGIS軟件的支持下,結合光譜直接分類法和實地調查,通過目視解譯對7期遙感影像參照表1中的解譯標志提取沙漠化土地信息(1989,2014年沙漠化土地信息根據其他年份解譯信息對照類比提取),建立沙漠化土地數據庫。

表1 瑪曲高原4,3,2波段RGB合成TM影像沙漠化土地解譯標志

2.2.3主成分分析方法基于SPSS 19.0軟件,采用主成分分析法量化瑪曲高原土地沙漠化過程中自然因素、人為因素以及自然和人為綜合因素的貢獻率。主成分分析研究如何通過少數幾個分量來解釋多個變量間的內部結構,它常被用來尋找判斷某種事物或現象的綜合指標,并且給綜合指標包含的信息以恰當的解釋,從而更加深刻地揭示事物的內在規律[17]。它可以在關系錯綜復雜的變量中找出影響變量的共同因素和特殊因素,從而用若干獨立的、數目較少的新變量來表達原始數據,并取得較好的降維效果,可以用較少的變量指標分析結果,簡化分析因素但又能反映盡量多的信息[18]。

3 結果與分析

3.1土地沙漠化現狀及分布

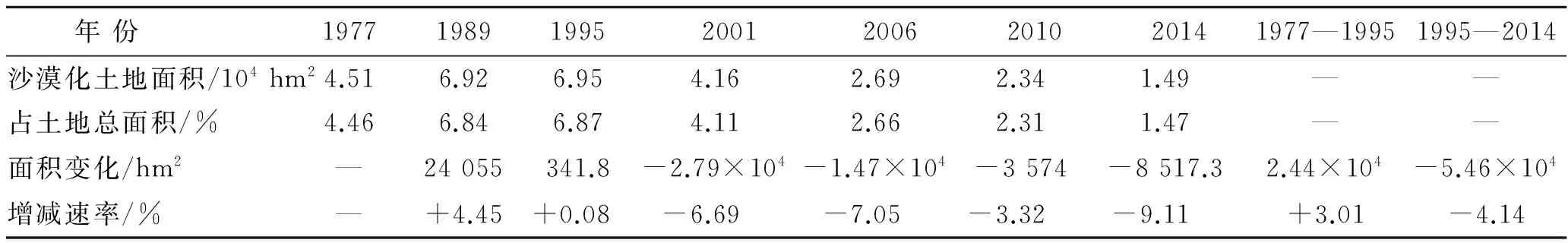

對所獲取的7期遙感影像進行解譯整理后建立了瑪曲高原沙漠化土地動態變化數據庫(表2)。自20世紀60年代瑪曲高原出現零星沙漠化土地和小沙丘[8]。從表2可看出,此后20 a間,隨著草地的退化,沙漠化土地面積逐漸擴大,且發展速度越來越快。1977—1995年瑪曲高原沙漠化土地發展迅速。1977年沙漠化土地面積為4.51×104hm2,占瑪曲高原土地總面積的4.46%。1995年沙漠化土地總面積比1977年增加了2.44×104hm2,年均擴展速率為3.01%。1995年之后,土地沙漠化擴張趨勢出現逆轉。1995—2014年,沙漠化土地總面積比1995年減少了5.46×104hm2,年均縮減速率為4.14%。1977—1995年瑪曲高原沙漠化土地在空間上幾乎沒有變化,主要分布在東北部歐拉秀瑪鄉和尼瑪鄉黃河沿岸、東南部采日瑪鄉和曼日瑪鄉沼澤區、西南部齊哈瑪鄉和阿萬倉鄉黃河支流兩岸。1995—2014年其沙漠化土地主要分布于東南部采日瑪鄉和曼日瑪鄉沼澤區且沙化面積減小明顯,其他區域沙化土地得到有效恢復。

表2 瑪曲高原1977-2014年沙漠化土地面積動態變化

3.2瑪曲高原土地沙漠化驅動力分析

3.2.1近50 a土地沙漠化驅動力分析(1) 主成分分析結果。設定年平均氣溫為變量X1,年降水量為X2,年平均風速為X3,年最高溫度為X4,年最低溫度為X5,人口數量為X6,大牲畜數量為X7,年產草總量為X8。在SPSS 19.0軟件中對所選取變量進行主成分分析,確定這些因素與瑪曲高原土地沙漠化之間的關系,構造因子變量,得到1964—2014年各主成分的貢獻率及特征向量(表3),對研究區土地沙漠化的驅動力進行定量分析。經過Bartlett球體檢驗,顯著性概率為0.000,檢驗樣本KMO系數達到0.769,效果較好。由表3可知,第1主成分(PC1)和第2主成分(PC2)的特征根大于1,說明這2個主成分足以解釋沙漠化土地的變化[1,18]。結合本文的研究目的,在此提取前2個主成分并列出1964—2014年的沙漠化變量主成分方程:

(1)

(2)

(2) 分析與討論。分析方程(1)—(2)可知,1964—2014年瑪曲高原沙漠化土地面積的變化是由自然因素和人為因素的綜合作用所引起的。在作為最主要綜合指標的第1主成分中,變量的貢獻率為57.18%,人口數量(X6)、大牲畜數量(X7)、年產草總量(X8)、年平均氣溫(X1)、年最高氣溫(X4)和年平均風速(X3)的特征向量絕對值較高,表明各變量雖在作用方向上不同,但對沙漠化的發展具有同等效力和作用。尤其是人口數量(X6)的特征向量最高,為0.97。表明人口數量的激增導致對環境系統壓力的不斷加大和人類不合理利用草地資源造成的生態失衡,是瑪曲高原草地退化過程中最活躍的因素。綜合考慮這兩個主成分方程,第一主成分反映了自然因素和人為因素對瑪曲高原土地沙漠化的綜合作用,其中,人為因素的貢獻率大于自然因素,累計貢獻率高達57.18%。第2主成分集中反映了年最低氣溫(X5)的信息,為自然因素方程,貢獻率為13.25%。分析圖1可知,1964—1969年瑪曲高原年平均氣溫為0.91 ℃,20世紀70年代為1.1 ℃,80年代為1.33 ℃,90年代為1.6 ℃,2000—2014年為2.54 ℃,可見近50 a間瑪曲高原的平均氣溫顯著上升,升高幅度可達1.63 ℃。降水量變化較為復雜,70年代至90年代總體呈下降趨勢,2000年后降水緩慢增加,最低降水量為1969年的379.6 mm,最高為1981年的809.7 mm,10 a間降水量振幅高達430.1 mm。就研究區氣溫和降水的總體變化來看,年平均氣溫、年最高和最低氣溫的不斷升高導致土壤表層水分蒸發強烈,而年降水量雖呈上升趨勢,但增幅遠小于氣溫的升高幅度,加之年際降水量在時間分布上表現出的多年干旱及連續幾年的干濕交替,使得瑪曲高原氣候暖干化趨勢明顯。瑪曲高原為青藏高原大陸性季風氣候,冬春季風速較大,植被覆蓋度低,地表裸露有利于土壤風蝕,從而加速沙漠化的發展。由圖1可知,1971年來瑪曲高原年平均風速減弱趨勢明顯,從90年代開始,每年平均風速均低于其50 a風速平均值。因此,1995年后瑪曲高原土地沙漠化擴張態勢的逆轉在很大程度上得益于年平均風速的減緩。近50 a來瑪曲高原人口數量呈持續上升趨勢,人口的增加加大了對環境的壓力,不合理的人類活動持續擾亂生態平衡,加之在經濟利益的驅動下,大牲畜數量呈直線式增長,對草地的破壞和啃食強度加大,超載放牧導致草地的恢復功能下降,加之在氣候暖干化的自然背景下,年產草總量急劇下降,草地退化進程加快。董光榮等[19]的研究表明,數年和數十年的氣候干濕變化仍然是控制中國半干旱和半濕潤地區現代沙漠化正逆過程的首要因素,以上分析也印證了氣候的干濕交替變化對瑪曲高原土地沙漠化發展勢態的影響。瑪曲高原氣候趨于暖干化,加之又是生態環境脆弱區,對氣候的異常擾動非常敏感,從而誘發并催化了土地沙漠化的擴張。

3.2.2不同時段土地沙漠化驅動力分析

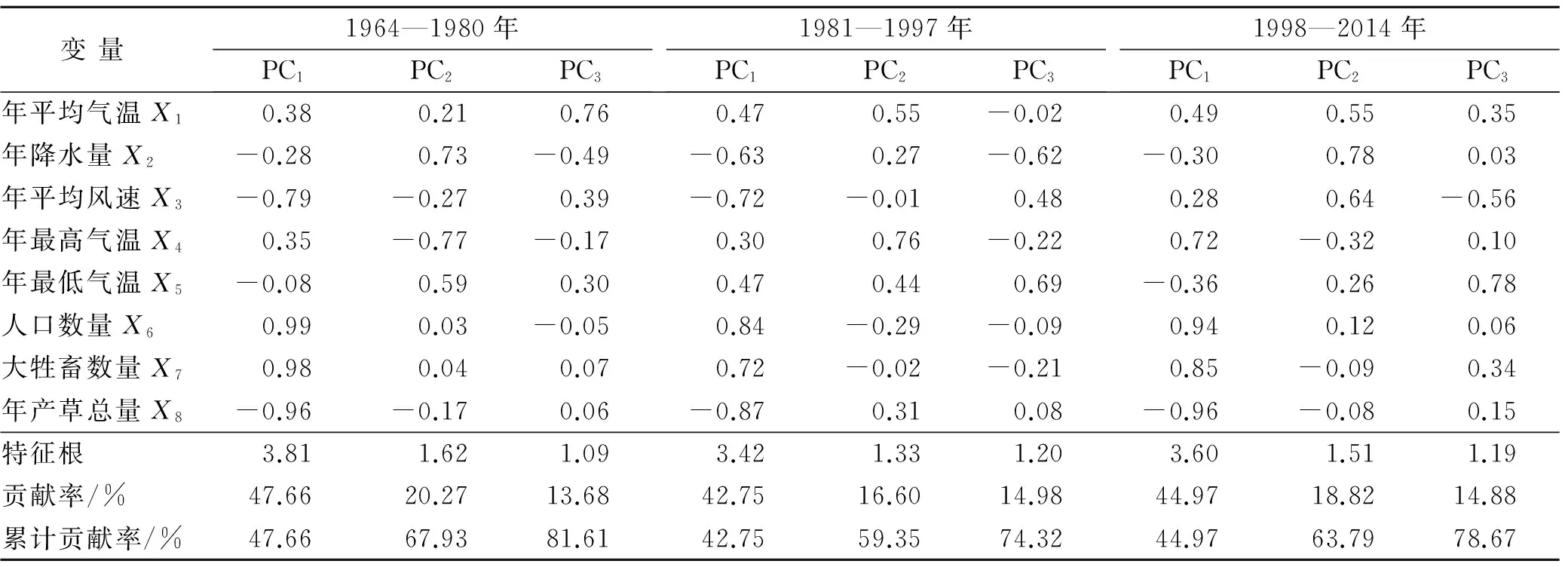

(1) 主成分分析結果。通過主成分分析法得到不同時段各主成分的貢獻率及特征向量(表4)。

根據表4可以列出1964—1980年的沙漠化變量主成分方程:

(3)

(4)

(5)

根據表4可以列出1981—1997年的沙漠化變量主成分方程:

(6)

(7)

(8)

圖1 瑪曲高原1964-2014年土地沙漠化驅動因子

根據表4可以列出1997—2014年的沙漠化變量主成分方程:

(9)

(10)

(11)

(2) 分析與討論。分析表4和公式(3)—(11)可知,1964—1980年,第1主成分的貢獻率是47.66%,主要綜合了人口數量(X6)、大牲畜數量(X7)、年產草總量(X8)和年平均風速(X3)的信息,它們的系數分別為0.99,0.98,-0.96和-0.79,尤其是人口數量(X6)、大牲畜數量(X7)和年產草總量(X8)的特征向量均在0.95以上,人為因素占主導地位;第2主成分和第3主成分的貢獻率相對較低,分別為20.27%和13.68%,這說明自然因素對該時間段內土地沙漠化的發展有一定的影響,但其貢獻率遠小于第1主成分中人為因素的貢獻率。由此可知,人為因素是該時段瑪曲高原沙漠化土地擴張的主要因素,它對沙漠化發展的貢獻率為47.66%。進一步分析圖1可知,在該階段,研究區氣溫明顯上升、年降水量呈現下降趨勢,氣溫的顯著升高和降水量的波動變化,導致瑪曲高原氣候呈現暖干化特征,加之人口數量和牲畜數量的持續增加,促進了地表植被的破壞,從而加劇了瑪曲高原沙地、草地生態系統的退化;與沙漠化擴張成負相關的年產草總量也呈下降趨勢。綜合分析可知,該時段沙漠化土地的擴張主要是氣溫回升,降水量減少的過程中人為因素占主導的結果。1981—1997年,第1主成分的貢獻率是42.75%,主要綜合了年產草總量(X8)、人口數量(X6)、大牲畜數量(X7)、年平均風速(X3)和年降水量(X2)的信息,它們的系數分別為-0.87,0.84,0.72,-0.72與和-0.63,幾個變量系數的絕對值相差不大,表明這幾個變量所起的作用相差不大。第2主成分反映了年最高氣溫(X4)和年平均氣溫(X1)的信息。第3主成分綜合了年最低氣溫(X5)和年降水量(X2)的信息。第2,3主成分明顯是自然因素的貢獻,總貢獻率為31.58%。由此可知,1981—1997年瑪曲高原沙漠化土地的擴張是自然因素和人為因素共同作用的結果,其貢獻率為42.75%。從圖1可知,在該階段,年平均氣溫持續上升,降水量波動變化較大,在1981年達到近50 a來的最大值,為809.7 mm,而在同時段的1990年又降至最小值,為462.80 mm。氣候的干旱化和年際間如此大的降水變化對植物的生長極為不利;人口數量和牲畜數量仍持續上升,年產草總量繼續下降。綜合分析可知,該時段沙漠化土地擴張程度的加劇是氣溫驟增、年際降水變率大的自然因素和人為因素疊加的結果。

表4 1964-2014年3個時段各主成分的特征值及貢獻率

1998—2014年,第1主成分的貢獻率為44.97%,是年產草總量(X8)、人口數量(X6)、大牲畜數量(X7)和年最高氣溫(X4)信息的綜合,它們的系數分別為-0.96,0.94,0.85與0.72,主要是人為因素的作用。第2主成分的貢獻率為18.82%,主要反映了年降水量(X2)、年平均風速(X3)和年平均氣溫(X1)的信息。第3主成分的貢獻率為14.88%,是年最低氣溫(X5)和年平均風速(X3)的綜合。由此可知,在該時段,沙漠化發展過程中人為因素的貢獻大于自然因素,其貢獻率達44.97%。分析圖1可知,在該時段,年平均氣溫和年降水量均呈波動上升趨勢,人口數量和牲畜數量雖呈上升趨勢,但年際變率較大,整體逐漸趨于穩定。瑪曲高原氣候環境逐漸向暖濕化方向發展,加之在2001年國家將瑪曲確定為首批國家級生態功能保護區后,當地政府積極部署實施“生態立縣”戰略,沙漠化土地的擴張進程明顯減緩,2000—2014年,瑪曲高原沙漠化土地面積減少2.68×104hm2。因此,該時段沙漠化土地的逆轉是自然因素為基礎,人為因素起主導作用的結果。

4 討論與結論

1964—2014年,瑪曲高原沙漠化土地的演化是自然因素和人為因素共同作用的結果,但在沙漠化土地演化的不同時段驅動因子的表現及比重明顯不同。其中,1964—1980年沙漠化土地的擴張是氣候趨于暖干狀態下人為因素起主導作用的結果;1981—1997年自然因素和人為因素疊加促使沙漠化土地擴張;而1998—2014年的沙漠化土地逆轉則得益于氣候環境趨于暖濕化的基礎上人為因素主導的結果。由此可見,沙漠化土地的演化是在氣候干濕交替擾動的自然背景下,人類活動強度在敏感脆弱的高寒生態系統中輾轉變化的產物。

氣候的暖干化是瑪曲高原土地沙漠化擴張的前提和基礎,持續且不合理的人類活動會擾亂生態平衡,使得土地沙漠化擴展速率加快;反之,當氣溫和降水趨于穩定、風速減緩的自然條件下,土地沙漠化則出現逆轉趨勢,在環境承載能力內的合理人口數量和牲畜數量以及政府政策的扶持使土地沙漠化發生逆轉成為可能。瑪曲高原土地沙漠化的擴張和逆轉過程存在明顯的跳躍式轉變,表明該區土地沙漠化的防治在政府政策支持、措施合理的條件下恢復的潛力較大,因此要采取多種合理措施進一步加大對天然草場的保護,加快沙漠化土地逆轉速率,防止沙漠化土地再次擴張,以期維持瑪曲高原生態環境的可持續發展。

基于RS和GIS技術對瑪曲高原沙漠化土地所進行的監測,在目視解譯過程中存在一定誤差,但不足以對本文所探討的沙漠化土地演變趨勢造成過大影響。因考慮到通過建立瑪曲高原土地沙漠化時空數據庫,可以為當地沙漠化土地的防治提供可靠的科學依據和決策支持,因此在今后研究中需要做進一步的數據精準化分析。

致謝:感謝蘭州大學田麗慧博士后在影像解譯期間的耐心指導,中國科學院寒區旱區環境與工程研究所逯軍峰研究員在提供1977年遙感影像上的支持以及高分辨率對地觀測系統甘肅數據與應用中心馬超工程師在影像處理上給予的幫助。

[1]林春英,李希來,金惠瑛,等.黃河上游河曲地區濕地植物多樣性及其濕地退化的氣候背景分析[J].江蘇農業科學,2015,43(5):348-356.

[2]袁宏波,王輝,李曉兵,等.瑪曲縣天然草地沙化動態及現狀分析[J].甘肅農業大學學報,2006,41(1):73-78.

[3]劉虎俊,徐先英,王繼和,等.黃河上游瑪曲地區風沙地貌的類型及其分布[J].干旱區地理,2012,35(3):348-357.

[4]魏強,王芳,陳文業,等.黃河上游瑪曲不同退化程度高寒草地土壤物理特性研究[J].水土保持通報,2010,30(5):16-21.

[5]張慧超,沙占江,張婷婷,等.20年來環青海湖區沙漠化土地的空間變化及其驅動力分析[J].干旱區資源與環境,2011,25(3):59-64.

[6]寧和平,李國軍,王建兵.黃河上游瑪曲地區近40 a蒸發量變化特征分析[J].干旱區資源與環境,2011,25(8):113-117.

[7]毋兆鵬,金海龍,王范霞.艾比湖退化濕地的生態恢復[J].水土保持學報,2012,26(3):211-215.

[8]胡光印,董治寶,逯軍峰,等.黃河源區1975—2005年沙漠化時空演變及其成因分析[J].中國沙漠,2011,31(5):1079-1086.

[9]蔡迪花,郭鈮,韓濤.1990—2001年黃河瑪曲高寒草甸沼澤濕地遙感動態監測[J].冰川凍土,2007,29(6):874-881.

[10]胡光印,董治寶,王文麗,等.近30 a瑪曲縣土地利用/覆蓋變化監測[J].中國沙漠,2009,29(3):457-462.

[11]戚登臣,李廣宇,陳文業,等.黃河上游瑪曲縣天然草場退化現狀、成因及治理對策[J].中國沙漠,2006,26(2):202-207.

[12]曾小箕,丁建麗,樊亞輝.新疆艾比湖地區土地沙漠化時空演變及其成因[J].水土保持通報,2014,34(2):287-292.

[13]李誠志,張燕,劉志輝,等.新疆地區沙漠化對氣候變化的響應與治理對策[J].水土保持通報,2014,34(4):264-268.

[14]牛叔文,馬利邦,曾明明.過牧對瑪曲草地沙化的影響[J].生態學報,2008,28(1):145-153.

[15]逯軍峰,董治寶,胡光印,等.甘肅省瑪曲縣土地沙漠化發展及其成因分析[J].中國沙漠,2012,32(3):604-609.

[16]陳文業,張瑾,戚登臣,等.黃河首曲——瑪曲縣高寒草甸沙化動態演變趨勢及其驅動因子定量分析[J].草業學報,2013,22(2):11-21.

[17]張登山,高尚玉,石蒙沂,等.青海高原土地沙漠化及其防治[M].北京:科學出版社,2009:143-148.

[18]田麗慧,張登山,胡夢珺,等.1976—2007年青海省剛察縣土地沙漠化驅動力分析[J].中國沙漠,2013,33(2):493-500.

[19]董光榮,靳鶴齡,陳惠忠,等.中國北方半干旱和半濕潤地區沙漠化的成因[J].第四紀研究,1998,18(2):136-144.

Quantitative Analysis of Driving Forces to Land Desertification in Maqu Plateau During 1964-2014

HU Mengjun, PAN Ninghui, LI Xiangfeng, ZUO Hailing

(CollegeofGeographyandEnvironmentScience,NorthwestNormalUniversity,Lanzhou,Gansu730070,China)

[Objective] The objective of this study was to analyze the driving forces of land desertification in Maqu plateau in order to provide basis and reference for ecological restoration of land degradation in the upper reaches of the Yellow River. [Methods] Land desertification information was elicited from multi-phase remote sensing data, and the driving forces data were collected from Maqu meteorological stations during 1964—2014 and social-economic statistical yearbook of Maqu County Gansu Province. Principal component analysis(PCA) was used. [Results] During 1964—2014, both natural and human factors contributed to the variation of land desertification area, their joint contribution was 57.18%. Driving factors of land desertification in Maqu Plateau varied in different stage during 1964—2014. The expansion of desertification land area in 1964—1980 was induced both by human and natural factors, but human factors played a dominant role with a contribution rate of 47.66%. The expansion of land desertification area in 1981—1997 was caused by the interaction of natural and human factors. The contribution rate of human factor and natural factor was 42.75%. During 1998—2014, the area of desertification land decreased by human factors. The contribution rate was 44.97%. [Conclusion] The development of land desertification in Maqu plateau was the result of mutual interaction between fragile alpine ecosystem and the intervention of human activities. For human activities, population and livestock are important driving factors. And eventually, human factors are more important and might determine whether progress or retrogress evolution will happen in a short term.

land desertification; climate change; human activities; quantitative analysis; driving forces; Maqu plateau

2015-09-21

2015-10-28

國家自然科學基金項目“黃河瑪曲高原古沙丘形成演化及活化過程研究”(41161036); “晚更新世以來共和古湖解體與風沙地貌發育過程研究”(41171018); 甘肅省自然科學基金項目(1010RJZA016); 西北師范大學青年教師科研能力提升計劃項目(NWNU-LKON-10-34)

胡夢珺(1974—),女(漢族),甘肅省慶陽市人,博士,副教授,主要從事沙區環境演變與流域水文生態方面的研究工作。E-mail:lele200466@163.com。

A

1000-288X(2016)04-0250-07

X171