重慶市黔江區土地生態安全評價及時空變化分析

嚴 超, 張安明, 石仁蓉, 郭歡歡, 郭棟梁, 吳仕海, 榮慧芳

(1.西南大學 地理科學學院, 重慶 400715; 2.安徽師范大學 國土資源與旅游學院, 安徽 蕪湖 241000;3.重慶市國土資源和房屋勘測規劃院, 重慶 400020; 4.池州學院 資源環境學院, 安徽 池州 247100)

?

重慶市黔江區土地生態安全評價及時空變化分析

嚴 超1, 張安明1, 石仁蓉2, 郭歡歡3, 郭棟梁2, 吳仕海2, 榮慧芳4

(1.西南大學 地理科學學院, 重慶 400715; 2.安徽師范大學 國土資源與旅游學院, 安徽 蕪湖 241000;3.重慶市國土資源和房屋勘測規劃院, 重慶 400020; 4.池州學院 資源環境學院, 安徽 池州 247100)

[目的] 揭示重慶市黔江區土地生態安全的時空變化特征,為黔江區土地資源的可持續利用提供科學依據。 [方法] 從生態負荷、生態保護、生態功能及生態經濟4個方面構建黔江區土地生態安全評價指標體系,采用主客觀組合賦權和綜合指數法對該區土地生態安全狀況進行分析。 [結果] (1) 研究區土地生態安全水平呈上升趨勢,但總體水平不高,有待進一步改善; (2) 黔江區土地生態安全空間差異顯著,呈現“區中心土地生態安全水平低,四周土地生態安全水平較高”的土地生態安全格局。 [結論] 主客觀組合賦權有助于克服單一的主觀賦權及單一客觀賦權的不足;將“壓力—狀態—響應(PSR)”模型和“自然—經濟—社會”模型有機結合構建的基于生態負荷、生態保護、生態功能及生態經濟的評價指標體系較好地反映了黔江區土地生態安全的時間變化及空間差異狀況。

土地生態安全評價; 動態; 空間差異; 黔江區

文獻參數: 嚴超, 張安明, 石仁蓉, 等.重慶市黔江區土地生態安全評價及時空變化分析[J].水土保持通報,2016,36(4):262-268.DOI:10.13961/j.cnki.stbctb.2016.04.046

土地生態安全是指在一定的時空范圍內,土地生態系統能夠保持其結構與功能在受到外界干擾時,系統本身能夠通過自身的調節功能保持其處于不受威脅或少受威脅的穩定的動態平衡的狀態,并能夠為保障人類社會經濟與農業可持續發展提供穩定、均衡、充裕的自然資源,從而維持土地自然、社會、經濟復合體長期協調發展[1-3]。土地生態安全對于國家、地區的經濟發展和未來土地資源環境的合理、高效利用起著至關重要的作用[4-5],是土地資源持續利用的核心和基礎[6-7]。當前土地生態安全評價主要圍繞土地生態安全評價的基礎理論研究、評價指標體系的構建、合理的評價方法探索、科學的評判標準劃定以及合理的評價尺度等方面展開。在評價指標體系上,運用較廣泛的主要有“壓力—狀態—響應(PSR)”模型[8-9]和“自然—經濟—社會”模型[10-11];在評價方法上,主要有數學模型法[10,12]、生態模型法[13]、景觀生態模型法[14]、數字地面模型法[15];評判標準上,主要體現在確定評價基準值和評價等級兩方面;在評價尺度上,時間尺度及空間尺度均展開過實證研究[16]。以上研究極大地豐富了土地生態安全評價研究,但也存在以下不足: (1) 指標權重的計算側重采用主觀性較強的層次分析法或者客觀性較強的熵權法,而將主客觀賦權相結合的組合權重不多; (2) 大多數學者側重關注區域的時間動態變化或者空間差異,而將時間動態和空間差異一起研究的不多; (3) PSR模型和“自然—經濟—社會”模型各有優缺點,應將二者合理結合,進一步完善指標體系。

黔江區位于重慶市東南部,地處武陵山區腹地,是渝東南生態保護發展區的重點開發區,生態地位極其重要,隨著經濟和城市化的發展,不合理的資源開發(礦山開采)引起的水土流失、植被破壞;化肥農藥大量使用導致的土壤污染、廢棄物(地膜)導致的化學污染等。這些對土地生態安全維護產生重要威脅。因此,科學評價黔江區土地生態安全狀況對維護區域土地生態系統的良性運轉,促使經濟社會可持續發展具有重要意義。鑒于此,本研究以黔江區為研究對象,通過構建土地生態安全評價指標體系,計算組合權重,運用綜合指數法,得出黔江區土地生態安全水平,并針對性提出對策和建議,以期為黔江區土地資源的可持續利用提供科學依據。

1 研究概況及數據來源

1.1研究區概況

黔江區位于重慶市東南部,處武陵山區腹地,地跨東經108°28′—108°56′,北緯29°4′—29°52′,東臨湖北省咸豐縣,西接彭水縣,南連酉陽縣,北接湖北省利川市,素有“渝鄂咽喉”之稱。區內山脈河流走向近似平行,由東北向西南傾斜,呈“六嶺五槽”地貌,平壩星落其間。氣候屬中亞熱帶濕潤性季風性氣候,年均降水量為1 200.3 mm;植被為亞熱帶常綠闊葉林,森林覆蓋率達53.4%;下轄6個街道、12個建制鎮以及12個鄉,土地總面積為2 392 km2。2012年年末該區戶籍人口54.51萬人,常住人口44.91萬人,城鎮化率達42.53%;全年地區生產總值147.95億元,三次產業結構比調整為10.5∶56.2∶33.3。

1.2數據來源

研究數據主要來源于《黔江區統計年鑒2013年》《重慶市統計年鑒(2013年)》;黔江區相關年份土地利用變更調查數據《重慶市2012水保公報》《重慶市水資源公報》《黔江區國民經濟和社會發展統計公報》《黔江區土地利用總體規劃(2006—2020年)》《黔江區土地利用總體規劃中期評估(2006—2020年)》、《重慶市黔江區“十二五”生態建設和環境保護規劃》《重慶市黔江區“十二五”旅游發展思路》《重慶市黔江區城鄉總體規劃(2013—2020年)》《重慶市黔江區水土保持規劃(2006—2025年)》《重慶市黔江區工業發展規劃(2012—2016年)》《重慶市黔江區國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要(2011—2015年)》等。

2 研究方法

2.1構建土地生態安全評價指標體系

2.1.1指標體系構建理論框架建立科學合理的土地生態安全評價指標體系有利于全面診斷研究區面臨的土地生態安全問題,促使今后土地可持續利用和經濟社會可持續發展。目前國內還沒有形成統一的土地生態安全評價指標體系,指標構架框架主要有PSR模型和“自然—社會—經濟”模型,兩者各有優缺點,如何將兩者相結合,充分發揮各自的優勢,使評價結果更科學仍需進一步探索。因此,借鑒上述2個框架模型的優點,基于生態負荷、生態保護、生態功能、生態經濟4個方面構建黔江區土地生態安全評價指標體系。即人類活動作用于自然環境,增加了土地生態系統的生態負荷,致使土地生態環境狀態發生了一定的變化,表現在生態環境惡化和生態系統整體的脆弱性上,因此人類社會會因為生態環境惡化而對土地生態環境的變化做出反應(即進行生態保護),由生態保護,土地生態系統得到改善而產生生態功能,從而促使生態經濟迅速發展。

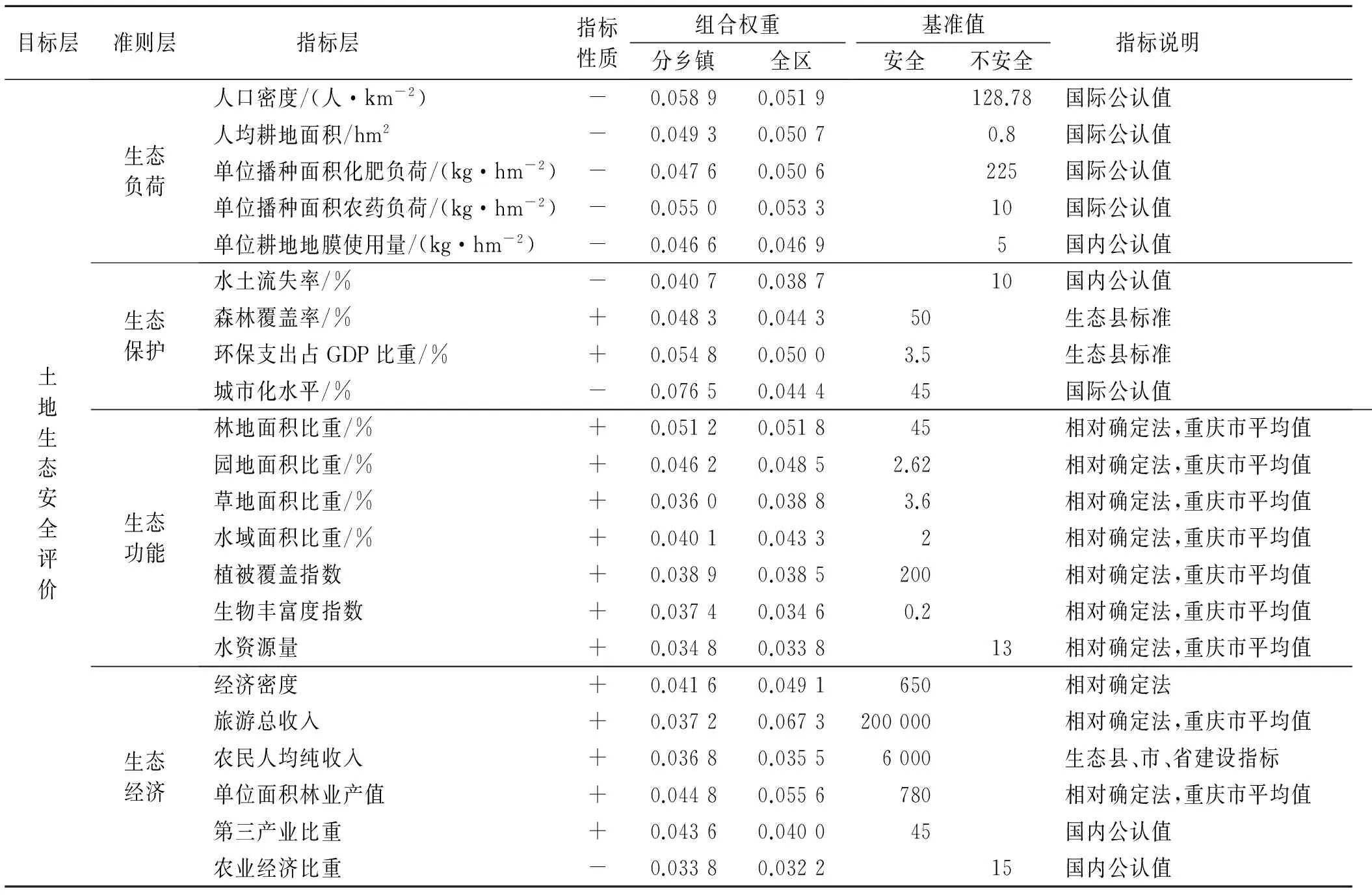

2.1.2構建黔江區土地生態安全指標體系借鑒PSR模型和“自然—社會—經濟”模型的優點,參考相關研究成果[4-7],結合黔江區實際情況(水土流失、土地污染嚴重等)。從生態負荷、生態保護、生態功能及生態經濟4個方面選取評價指標,主要包括水土流失率、化肥使用量、農藥使用量、地膜使用量等22個黔江區土地生態安全評價指標體系(表1),另外,依據絕對確定法和相對確定法制定出黔江區土地生態安全評價指標基準值。

表1 黔江區土地生態安全評價指標體系

注:“-”,“+”分別表示負、正向指標。

2.2指標標準化和權重計算

2.2.1指標標準化由于土地生態安全評價各指標的量綱不一致,需要對指標進行無量綱化處理。為此,采用極差法對各指標進行標準化處理,其方法為:

(1)

式中:Xi——某項評價指標的實際觀測值;Xmax,Xmin——時間序列內該項指標的最大值與最小值;p(Xi)——標準化后該項指標的實際評價值。

(2)

評價指標經標準化處理后,其數值介于0~1之間。其中,0表示時間序列內某一年的某一指標和其他年份的同一指標相比處于更差的狀態;1表示時間序列內某一年的某一指標和其他年份的同一指標相比處于更佳的狀態。

2.2.2權重計算權重的確定方法主要分為兩種,一種是以層次分析法為代表的主觀賦權法;另一種是以熵權法、主成分分析法為代表的客觀賦權法。本研究基于兩者的優點,將層次分析法和熵權法相結合,對黔江區土地生態安全評價指標進行主客觀賦權,確定指標的組合權重[8]。

(1) 層次分析法。層次分析法主要分為4步驟:① 建立層次結構。即根據評價指標體系,構建包括目標層、準則層及指標層在內的3級層次結構模型; ② 構造判斷矩陣。這是層次分析法的關鍵步驟,表示針對上一次中的某元素而言,評定該層次中各有關元素相對重要性的狀況。通常采用1—9比率標度法[9-10]; ③ 層次單排序與檢驗。計算每個指標層指標對準則層的重要性,即對每個成對比較矩陣計算最大特征值及其對應的特征向量,利用一致性指標、隨機一致性指標和一致性比率做一致性檢驗。若檢驗通過,特征向量(歸一化后)即為權向量;若不通過,需要重新構造成對比較矩陣; ④ 層次總排序與檢驗。計算某一層次所有因素對于最高層(總目標)相對重要性的權值,利用總排序一致性比率進行檢驗。若通過,則可按照總排序權向量表示的結果進行決策,否則需要重新考慮模型或重新構造那些一致性比率CR較大的成對比較矩陣。

(2) 熵權法。

① 計算第j個指標的信息熵ej

(3)

② 計算第j個指標的效應值gj

gj=1-ej

③ 計算第j個指標的權重wj

(4)

(3) 確定指標的組合權重。在分別采用層次分析法和熵權法對各指標權重進行確定之后,取偏好系數u=0.5,確定指標的組合權重。

2.3評價模型

建立土地生態安全評價模型,土地生態安全單項指標安全指數計算公式為:

Si=wip(xi)

(5)

式中:Si——單項指標的生態安全指數;P(Xi)——第i個指標生態安全指數;Wi——各單項指標權重。

研究區土地生態安全現狀用單項指標生態安全值從不同方面有所反映,但計算指標綜合指數,可以更加全面地反映區域內土地生態安全現狀及其變化情況,土地生態安全綜合指數計算公式為:

(6)

式中:P——土地生態安全綜合指數;n——生態安全指標的個數。

2.4評價標準的確定

根據土地生態安全綜合指數,參考國內外有關標準和已有的相關研究成果[9-12],以非等間距的方式確立了黔江區5級土地生態安全評判標準(表2)。其中生態安全值越大,表明區域土地生態安全狀況就越好;反之就越差。

表2 土地生態安全評價標準

3 評價結果分析

3.1黔江區土地生態安全動態評價分析

依據上述構建的評價指標體系以及相關評價方法,搜集和整理了黔江區2005—2012年土地生態安全的相關數據,進行指標標準化處理,并求出指標層中各評價指標的組合權重,通過對單項指標逐一計算,得到2005—2012年黔江區土地生態安全評價結果(表3)。

3.1.1生態負荷分析生態負荷指數由2005年的0.038 3上升到2012年的0.060 5。呈現波動式上升趨勢,其中人口密度由2005年的183.60人/km2上升到2012年的187.76人/km2;單位播種面積化肥負荷由2005年的234.92 kg/hm2上升到2012年的263.57 kg/hm2,增加了28.65 kg/hm2;單位播種面積農藥負荷由2005年的5.92 kg/hm2上升到2012年7.45 kg/hm2;單位耕地地膜使用量由2005年的3.24 kg/hm2上升到2012年的6.21 kg/hm2,表明黔江區生態負荷逐年加大,人類對土地生態系統的干擾有所加強。

3.1.2生態保護分析生態功能指數由2005年的0.069 5上升到2012年的0.101 2,呈現上升趨勢。森林覆蓋率由2005年的36.00%上升到2012年的53.40%;環保支出占GDP比重由2005年的0.80%上升到2012年的1.04%;城市化水平由2005年的26.41%上升到2012年的42.53%,這些指標的安全指數不斷提升,反映出黔江區生態保護得到進一步加強。

3.1.3生態功能分析生態功能指數由2005年的0.186 4上升到2012年的0.211 5,呈上升趨勢。2005—2012年,林地面積比重、園地面積比重、草地面積比重、植被覆蓋指數、生物豐富度指數均呈上升趨勢,分別由2005年的57.01%,0.61%,0.00%,222.54,0.23上升到2012年的57.94%,0.91%,2.82%,240.20,0.24,這些指數的增長對增強土地生態系統的生態服務功能,比如防風固沙、水土保持、凈化空氣、涵養水源、維持生物多樣性等有著重要的作用,這些功能使得生態系統可以自我保護,對于已造成的損壞可以在一定程度上進行自我修復。

3.1.4生態經濟分析2005年來,黔江區生態經濟迅速發展,生態經濟指數由2005年的0.132 7上升到2012年的0.213 0,呈現波動式上升趨勢,2012年黔江區經濟密度618.55萬元/hm2,較2005年152.72萬元/hm2,增加了465.83萬元/hm2,年均增長66.55萬元/hm2;2012年黔江區旅游總收入106 632萬元,較2005年10 920萬元,增長了95 712萬元,年均增長13 673.14萬元;2012年黔江區農民人均純收入6 214.83元,較2005年1 968元,增長了4 246.83元,年均增長606.69元;2012年黔江區單位面積林業產值986.82元/hm2,較2005年536.25元/hm2,增長了450.57元/hm2,年均增長64.37;2012年該區第三產業比重和農業經濟比重相對于2005年有所下降。生態經濟的快速發展,有效地推動了該區土地生態系統的維護。

3.1.5綜合評價結果分析通過對研究區土地生態安全綜合指數的計算(表3),黔江區土地生態安全綜合指數由2005年的0.426 9上升到0.586 2,呈上升趨勢,土地生態安全狀況有所改善,越來越趨向于“較安全”等級。結果表明近年來,土地生態保護的重要性日益受到該區各界的重視,該區認真落實《重慶市黔江區創建國家環境保護模范城市規劃》、《重慶市黔江區“十二五”生態建設和環境保護規劃》,積極推進退耕還林工程、森林工程建設,落實武陵山市級自然保護區、小南海濕地保護與恢復建設項目和阿蓬江國家級濕地公園建設,加強森林、濕地、生物多樣性保護;另外,黔江區開展重點流域生態環境綜合治理項目和水土保持項目,加大重點區域地質災害治理力度,加強礦區環境管理與治理,促進生態恢復;這些措施的有力實施使得該區土地生態安全狀況有所好轉。但是面臨的土地污染、水土流失等問題并沒得到解決,說明在未來幾年,生態負荷仍有逐步提升趨勢,需要采取措施加以改善和調控。

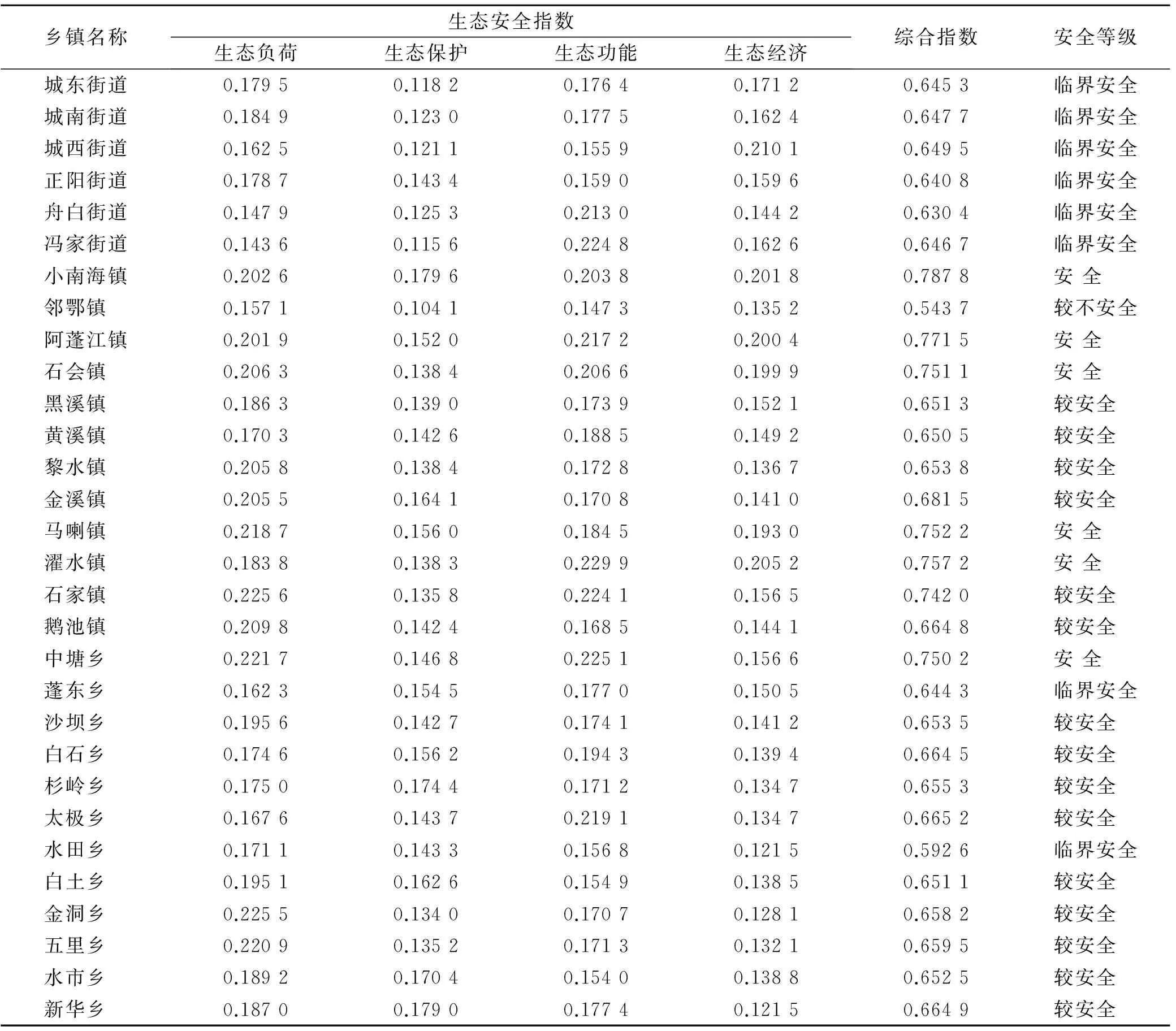

3.2各鄉鎮土地生態安全空間差異分析

對2012年黔江區30個鄉鎮(街道)的土地生態狀況進行評價,得到各指標的權重及各單項指標的安全值,然后進行加權求和,得到黔江區各鄉鎮(街道)的土地生態安全綜合指數,并依據得分對鄉鎮的土地生態安全狀況進行分類(表4)。由表4可知,除了小南海鎮、阿蓬江鎮、石會鎮、馬喇鎮、濯水鎮、中塘鎮6個鄉鎮土地生態安全指數大于0.75,處于安全級別外,其余處于較安全、臨界安全或者較不安全等級。土地生態安全等級處于較不安全級的是鄰鄂鎮,土地生態安全綜合值小于0.55,主要是因為鄰鄂鎮礦藏十分豐富,其中以煤為主,其儲量和產量都居該區首位。雖然近年以來,鄰鄂鎮加快農業產業化調整步伐,但是由于部分礦區粗放式利用,導致礦區大量的原生態植被破壞,加劇了土地的石漠化,加大了生態負荷,人地關系在某種程度上失衡,對區域社會經濟的發展和人口、資源、環境的協調帶來明顯的影響。土地生態安全等級處于臨界安全級(土地生態安全綜合值介于0.55~0.65之間)的是城東、城西、城南、舟白、正陽、馮家等6個街道和水田鄉、蓬東鄉。近年以來隨著渝懷鐵路、渝湘高速公路全線貫通,舟白機場通航,黔恩高速公路開工建設,區域綜合交通樞紐正在形成,大通道建設提升區位價值,由此給該區帶來了前所未有的發展機遇。逐步發展為該區的重點開發區,全區新型城鎮化、工業化核心區,是全區新型工業化的主戰場、武陵山特色工業集聚區和循環經濟示范區,推動正陽工業園區創建為國家級經濟技術開發區。也正是由此,根據評價結果,土地生態安全狀況處于較差的6個鄉鎮街道正處于這個區域。土地生態安全等級處于較安全級(土地生態安全綜合值介于0.65~0.75之間)有黃溪鎮、白石鄉、沙壩鄉、金溪鎮、石家鎮、水市鄉、黎水鎮、杉嶺鄉、黑溪鎮、白土鄉、太極鄉、新華鄉、鵝池鎮、五里鄉、金洞鄉等15個鄉鎮。從區域社會、經濟、環境差異的角度上看,黔江區域自然資源較為豐富,為黔江區種糧基地,生豬等養殖數量大,水源充足,耕地質量指數高,但單位化肥、農藥、地膜用量相對較高,土地污染較為嚴重,另外雖然森林覆蓋率較高,但是水土流失也較為嚴重。從表4中可以看出,處于該區的大多分布在遠郊。

表4 黔江區2012年各鄉鎮土地生態安全指數差異

4 討論與結論

(1) 黔江區土地生態安全處于臨界安全等級,土地生態安全狀況還有待改善;另外,黔江區土地生態安全空間差異明顯,呈現“區中心土地生態安全低,四周土地生態安全較高”的土地生態安全格局。

(2) 主客觀組合賦權有助于克服單一的主觀賦權及單一客觀賦權的不足。

(3) 將PSR模型和“自然—經濟—社會”模型有機結合構建的基于生態負荷、生態保護、生態功能及生態經濟的評價指標體系較好的反映了黔江區土地生態安全在時間動態變化及空間差異狀況。

由于城市的發展,土地生態負荷將會不斷增大,但是積極的生態保護和不斷改善的生態經濟將有利于降低生態負荷帶來的影響,而保證黔江區土地生態系統的安全運行。提出相關建議: ① 推進綠色產業,促進產業結構優化升級,推進“生態產業化”,“產業生態化”,“新型工業化”,發展生態旅游產業、高效生態農業,形成具有黔江特色的生態經濟體系; ② 繼續深入實施“森林保護工程”、“退耕還林還草工程”; ③ 積極加強礦山開采的生態監控,以及廢棄礦區、石漠化地區的治理和重要生態功能區保護,以致于促進生態恢復,降低生態負荷,加大生態功能; ④ 堅持政府主導與市場化運作相結合,積極爭取國家投資、逐步加大區縣財政投入、鼓勵社會資本參與,拓展投資渠道,加大對土地生態環境建設的投入,加強生態保護。

[1]張虹波,劉黎明.土地資源生態安全研究進展與展望[J].地理科學進展,2006,25(5):77-85.

[2]嚴超,張安明,吳仕海.基于GM(1,1)模型的土地生態安全動態分析與預測:以安徽省池州市為例[J].西南大學學報:自然科學版,2015,37(2):103-109.

[3]劉勇,劉友兆,徐萍.區域土地資源生態安全評價:以浙江嘉興市為例[J].資源科學,2004,26(3):69-75.

[4]任志遠,黃青.陜西關中地區生態安全定量評價與動態分析[J].水土保持學報,2005,19(4):169-172.

[5]龔建周,夏北成,陳健飛.快速城市化區域生態安全的空間模糊綜合評價:以廣州市為例[J].生態學報,2008,28(10):4992-5001.

[6]李月輝,胡志斌,高瓊,等.沈陽市城市空間擴展的生態安全格局[J].生態學雜志,2007,26(6):875-881.

[7]黃妮,劉殿偉,王宗明.遼河中下游流域生態安全評價[J].資源科學,2008,30(8):1243-1251.

[8]李玲,侯淑濤,趙悅,等.基于P-S-R模型的河南省土地生態安全評價及預測[J].水土保持研究,2014,21(1):188-192.

[9]劉欣,葛京鳳,馮現輝.河北太行山區土地資源生態安全研究[J].干旱區資源與環境,2007,21(5):68-74.

[10]李玉平,蔡運龍.河北省土地生態安全評價[J].北京大學學報:自然科學版,2007,43(6):784-789.

[11]張小虎,雷國平,袁磊,等.黑龍江省土地生態安全評價[J].中國人口·資源與環境,2009,19(1):88-93.

[12]李佩武,李貴才,張金花,等.城市生態安全的多種評價模型及應用[J].地理研究,2009,28(2):293-302.

[13]李明月,江華.生態足跡分析模型的假設條件缺陷及應用偏差[J].農業現代化研究,2005,26(1):6-9.

[14]楊珊.土地利變化對流域景觀格局與生態安全的影響:以漢江流城中下游地區為例[D].湖北 武漢:華中師范大學,2007.

[15]呂建樹,吳泉源,張祖陸,等.基于RS和GIS的濟寧市土地利用變化及生態安全研究[J].地理科學,2012,32(8):928-935.

[16]嚴超.黔江區土地生態安全評價及調控研究[D].重慶:西南大學,2015.

Spatiotemporal Change Analysis and Land Ecological Security Evaluation in Qianjiang District of Chongqing City

YAN Chao1, ZHANG Anming1, SHI Renrong2,GUO Huanhuan3, GUO Dongliang2, WU Shihai2, RONG Huifang4

(1.SchoolofGeographicalScience,SouthwestUniversity,Chongqing400715,China; 2.CollegeofTerritorialResourcesandTourism,AnhuiNormalUniversity,Wuhu,Anhui241000,China; 3.ChongqingLandResourcesandHousingSurveying&PlanningInstitute,Chongqing400020,China; 4.CollegeofNaturalRecourcesandEnvironment,ChizhouUniversity,Chizhou,Anhui247100,China)

[Objective] The spatiotemporal variation pattern of land ecological security of Qianjiang District of Chongqing City was studied to provide scientific basis for the sustainable utilization of land resources. [Methods] An evaluation system of land ecological security of Qianjiang District was configured from four aspects of ecological load, ecological protection, ecological function and ecological economy. Methods of subjective and objective combined weight assignment and comprehensive index were used. [Results] Though the land ecological security level of Qianjiang District was not high enough, it was on the rise trend, and there was a big space for it to be improved. The spatial difference of the land ecological security had an obvious pattern with low center and high surrounding areas. [Conclusion] The subjective and objective combined weight assignment overcame the deficiency of single subjective or single objective assignment. The evaluation index system included ecological load, ecological protection, ecological function and ecological economy, and combined with the press-state-response(PSR) model and nature-economy-society model, hence, it could effectively reflect the temporal dynamic change and spatial difference of Qianjiang’s land ecological security.

land ecological security evaluation; dynamics; spatial differences; Qianjiang District

2015-07-20

2015-09-16

國土資源部公益性行業專項“內陸開放區土地規劃和監管技術研究與示范”(201311006); 安徽省社科規劃項目(AHSKQ2015D24)

嚴超(1989—),男(漢族),安徽省安慶市人,碩士研究生,研究方向為土地利用與國土規劃。E-mail:760935773@qq.com。

張安明(1964—),男(漢族),重慶市合川區人,副教授,碩士生導師,主要從事土地利用與國土規劃方面的研究。E-mail:1024476074@qq.com。

A

1000-288X(2016)04-0262-07

F301.24