尕海泥炭地退化過程中土壤滲透特征的變化①

劉克宏,王 立*,馬維偉,王 琪,石小偉( 甘肅農業大學林學院,蘭州 730070; 甘肅則岔自然保護區管理局,甘肅碌曲 74700)

尕海泥炭地退化過程中土壤滲透特征的變化①

劉克宏1,王 立1*,馬維偉1,王 琪1,石小偉2

(1 甘肅農業大學林學院,蘭州 730070;2 甘肅則岔自然保護區管理局,甘肅碌曲 747200)

由于惡劣的氣候條件和過度的放牧、修建公路等因素,尕海泥炭濕地退化嚴重,泥炭地質量和生態作用持續下降。本研究采用空間分布代替時間序列的方法,對該區域4種不同退化程度下泥炭濕地土壤滲透性能的變化進行分析研究,從而進一步評價與揭示退化過程中泥炭地的生態功能。結果表明:在前35 min,泥炭地土壤入滲速率曲線在各土壤分層中的變化情況不一;0 ~ 10 cm和20 ~ 40 cm土層土壤入滲速率曲線變化穩定且都表現為未退化的優于退化土壤;而10 ~ 20 cm土層土壤入滲速率曲線變化復雜多變,無明顯規律。0 ~ 40 cm泥炭土中,植被退化對各層土壤滲透特征的影響不一,在0 ~ 10 cm土層,植被未退化土壤的初滲率、穩滲率、平均滲透速率、滲透系數和滲透總量與其他退化土壤滲透特征差異性顯著;10 ~ 20 cm土層,未退化的土壤穩滲率、滲透速率、滲透系數與滲透量隨著植被的退化程度呈“∽”形態波動變化;0 ~ 40 cm土層,土壤穩滲率、平均滲透速率、滲透系數和滲透總量均隨著植被的退化,呈現出逐級遞減的規律。土壤平均滲透速率與土壤孔隙度呈一定的正顯著相關,而與土壤初始含水量之間無明顯的相關性。保護高寒泥炭地生態系統,對于尕海畜牧業可持續發展和我國陸地生態系統碳庫具有極重要的意義。

尕海;不同退化程度;土壤滲透;相關性

沼澤泥炭地具有涵養水源、凈化水質、蓄洪防旱、調節氣候和維護生物多樣性等重要的生態功能,泥炭資源保護在對氣候變化中具有著重要的意義[1]。有研究表明,土壤侵蝕量與土壤滲透性能呈顯著或極顯著相關[2],滲透對地面徑流量的調節和轉換起著決定性作用[3]。因此,土壤的滲透能力是影響土壤侵蝕的重要因素之一,是反映植被保持水土和保持養分作用重要的土壤水文效應評價指標[4-5]。

目前,國際上對濕地退化的研究主要集中在濕地退化標準的探討、濕地退化的生態表征以及濕地保護的策略上,而對濕地退化后以及濕地退化過程中,濕地土壤理化性質響應的研究較少。其熱點研究區域集中在美國佛羅里達州大沼澤地(Everglades)、歐洲萊茵河流域(Rhine River),東非維多利亞湖(Victoria Lake)、北美五大湖(蘇必利爾湖(Superio Lake)、密歇根湖(Michigan Lake)、休倫湖(Huron Lake)、伊利湖(Erie Lake)和安大略湖(Ontario Lake)、巴西潘塔納爾沼澤地(Pantanal)等世界重要濕地[6]。我國對濕地退化的研究開展的比較晚,在濕地退化過程、濕地退化機制及濕地退化驅動力等方面的研究還很膚淺,濕地退化的診斷指標體系仍沒有建立,這些都直接制約著我國濕地恢復研究的進一步深入。因此,多方面開展濕地退化研究,探明退化濕地土壤理化特征的變化規律及其退化過程,將不僅有助于完善濕地的生態恢復理論和退化濕地的恢復于重建,且對濕地土壤的合理開發利用與保護也有一定的指導價值[7-8]。

泥炭地是全球著名的若爾蓋濕地的重要組成部分,是黃河最大支流洮河的發源地之一,其中的泥炭資源在生物多樣性保護和儲水、供水、碳匯儲存方面具有重要意義。但是,長期以來對于泥炭地的研究大多是土壤理化性質及持水特征的研究,對其退化過程中的滲透特征研究較少。本文通過對 4 種退化程度過程中泥炭地土壤滲透性能的研究,為進一步評價和揭示尕海泥炭地的生態功能,合理保護與利用尕海泥炭地,促進泥炭地植被退化功能的恢復提供科學資料。

1 研究區概況

尕海泥炭地位于甘肅省甘南藏族自治州境內,東南部與四川省相接,地理坐標 33°58′12″ ~34°30′24″N,102°05′00″ ~ 102°29′45″E,海拔3 430 ~4 300 m,為典型的高原濕地。尕海泥炭地地處青藏高原氣候帶、高寒濕潤氣候區,區域內年平均氣溫為1.2℃,氣溫最高的月份為7月,平均氣溫為10.5℃。受西風環流影響和高原地形作用,尕海泥炭地降雨多,年平均降水量781.8 mm,降雨集中在7—9月,降雨量為439.1 mm,占全年降水量的56.2%。冬季積雪較厚,冰雪融化時間較長,全年積雪約80天,通常深度5 ~ 6 cm;尕海泥炭地氣候變化多端,尤其是6—9月。4—9月多冰雹,月平均2—3次,次數最多月可達十幾次。泥炭地面積達3 231 hm2,其中沼澤泥炭地2 110 hm2,低位泥炭地1 021 hm2。泥炭地的土壤類型主要由沼澤土、暗色草甸土、泥炭土等組成。其中暗色草甸是面積較大的植被類型,分為高山草甸和沼澤草甸兩類。高山草甸分布于海拔3 300 ~ 4 200 m,沼澤草甸分布于海拔3 850 m以下的河谷灘地和湖沼[9]。

2 研究方法

2.1 樣地選取和樣品的采集

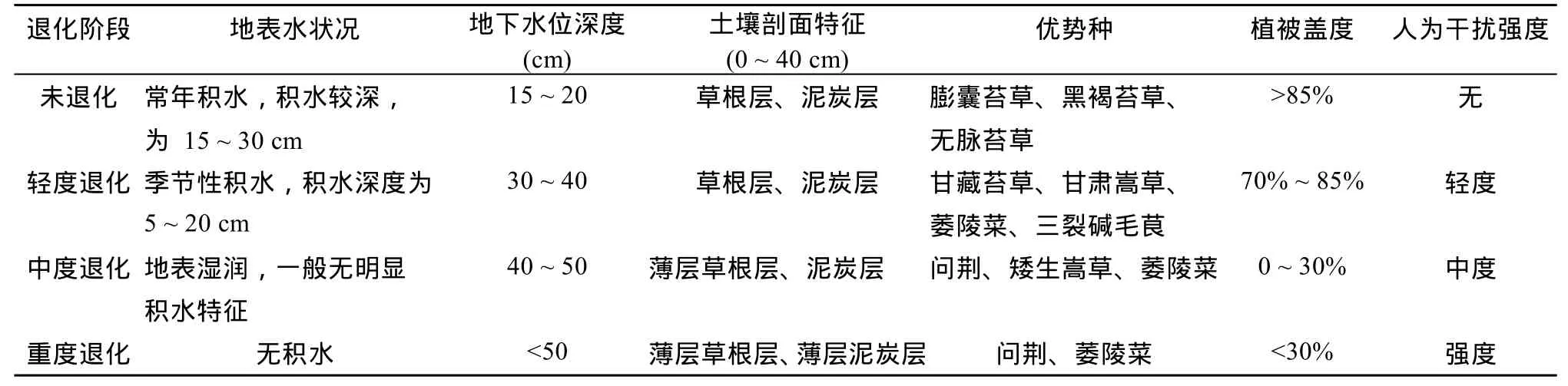

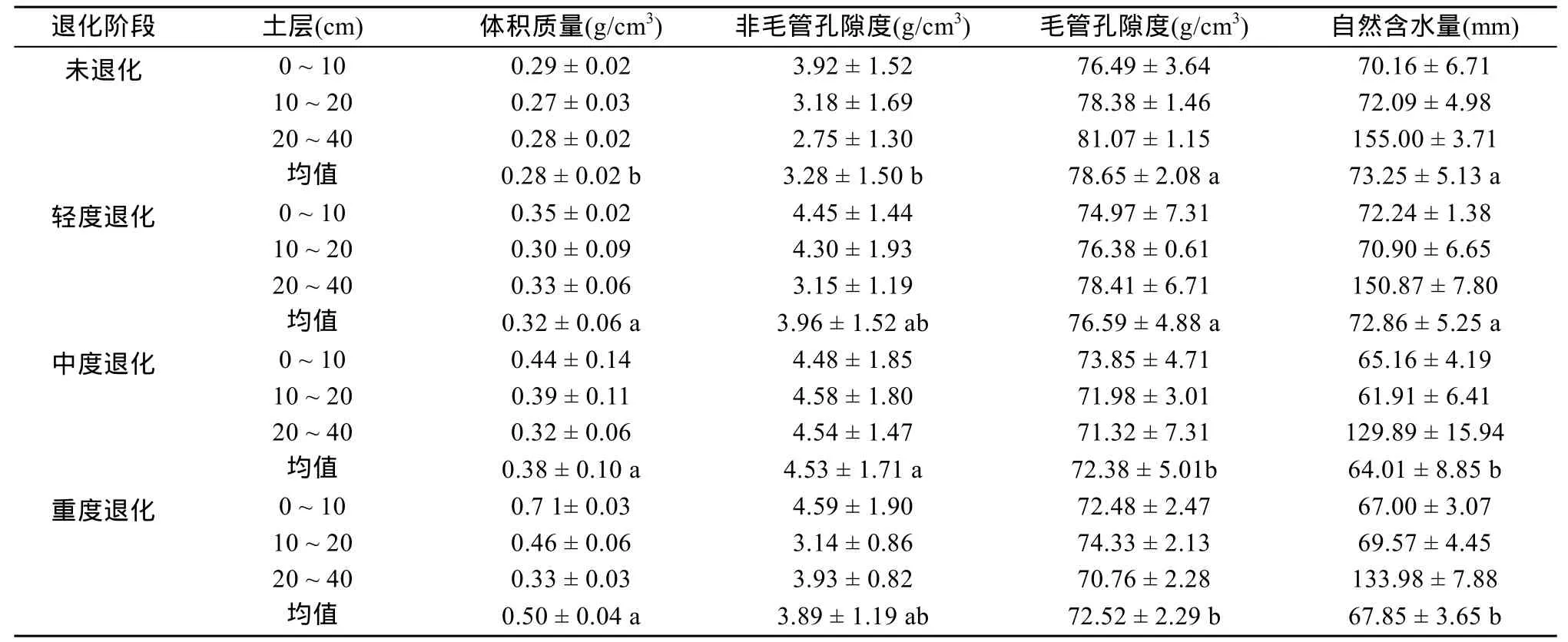

2013年7月,通過對尕海生態環境特征和植被特征實地調察及相關資料的分析,在尕海自然保護區的周邊區域內,依據植被覆蓋度、地下水位的高低等,選擇確定3條植被定位研究樣帶。在所選的樣帶內,根據張曉龍和李培英[10]研究的濕地退化標準原則和濕地退化劃分標準中的濕地面積、組成結構和外界壓力等劃分依據,將濕地劃分為未退化、輕度退化、中度退化及重度退化4個退化階段,并在每個樣帶上布設研究樣地,3條樣帶4個退化程度共計12個樣地。在每所選的樣地內,選取5個50 cm ×50 cm的樣方并去除表層枯枝落葉層,挖一個土壤剖面,用環刀、鋁盒分別采集0 ~ 10、10 ~ 20、20 ~ 40 cm的原狀土壤,其中一部分帶回室內做土壤滲透性的研究,另一部分用來做土壤水分物理性質研究(重復3次)。各樣地具體情況見表l;各樣地水分/物理性質見表2[11]。

表1 樣地基本概況Table1 Imformations of sample plots

表2 不同退化階段泥炭沼澤地土壤物理性質Table2 Soil physical properties under different degradation stages in peatlands

2.2 土壤滲透性能的測定

在研究土壤滲透性中,采用初滲速率、穩滲速率和滲透系數等指標來進行對比描述[12]。水分入滲按照中國科學院南京土壤研究所編著的《土壤物理性質測定方法》[13]一書中的環刀入滲法進行,入滲環刀的直徑為 5 cm,高為 5.1 cm。

各指標處理方法為:初滲率= 最初入滲時間段內滲透量/入滲時間;滲透系數(K10℃)= Kt/0.07 +0.3t。

本研究取最初入滲時間為前 2 min,穩滲率為單位時間內的滲透量趨于穩定時的滲透速率;Kt為溫度為 t(℃)時的滲透系數;為了便于比較,滲透總量統一取前 35 min 內的滲透量。

試驗數據利用 Excel 軟件和 SPSS 18.0 軟件進行分析處理。

3 結果與分析

3.1 植被退化對泥炭地土壤滲透速率曲線的影響

土壤入滲過程是土壤從非飽和狀態到超飽和狀態的過程,其初始入滲量較大,隨著時間的推移,入滲量逐漸減少,最終達到某個穩定狀態,即穩定滲透率;不同植被退化程度的滲透曲線均隨著時間的延長而呈降低的趨勢[14]。

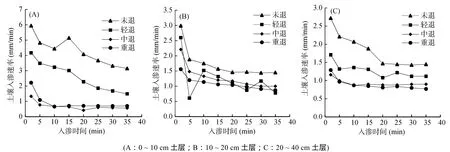

在前 35 min,不同退化程度泥炭地中未退化泥炭地土壤入滲速率曲線在各土層均優于已經退化泥炭地,且差異明顯,這主要是由于未完全退化的泥炭地地上植被覆蓋率高,土壤中植物根系密集、豐富,土壤有機質含量高,而隨著退化程度加劇,地表植被蓋度降低,凋落物的累積逐漸減少,土壤中微生物活性加強,腐殖質礦化作用明顯增強,致使土壤體積質量、孔隙度和通透性越來越差,以致土壤的滲透能力下降。各退化階段土壤入滲速率曲線沿著土壤剖面也存在一定差異:在 0 ~ 10 cm 土層(圖1A)、20 ~ 40 cm土層(圖1C),土壤入滲速率曲線變化較為穩定,而未完全退化泥炭地土壤的入滲速率曲線較其他退化程度泥炭地有顯著的差異且整個變化過程相對穩定,植被的退化使得植被根系減少,孔隙度也隨之減少,土壤體積質量增大,結構夯實進而土壤入滲速率曲線基本趨于一致。而在 10 ~ 20 cm 土層(圖1B),輕度退化泥炭地的土壤入滲速率曲線在整個過程中復雜多變,極不穩定,這可能是由于表層植被輕度退化使得該層植物的根系部分死亡,但尚未完全腐蝕產生有機質,加之土壤結構復雜多變,所以入滲速率曲線極不穩定;其他退化程度基本趨于一個穩定的變化狀態。因此,植被退化過程中不同土壤深度的入滲曲線變化不一,表層土壤入滲速率曲線變化最大,深層土壤入滲速率曲線最為穩定;此外,未退化泥炭地土壤入滲速率曲線明顯好于退化泥炭地土壤。

圖1 土壤入滲速率曲線的變化Fig. 1 Changes of soil infiltration rates

3.2 植被退化對泥炭地土壤滲透特征的影響

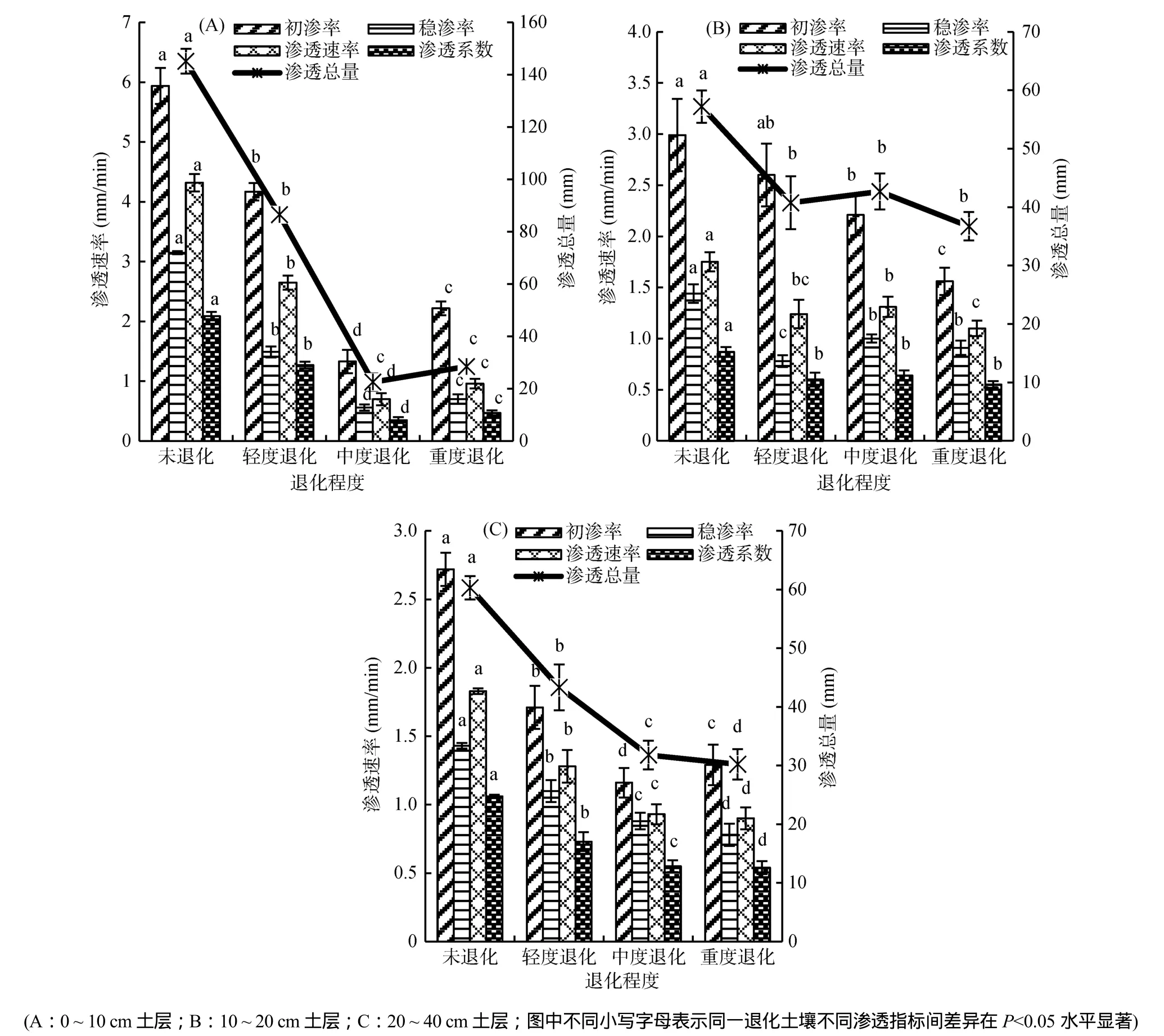

土壤入滲過程是一個復雜的水文過程,與土壤結構、根系分布、土壤孔隙、有機質含量及水穩性團聚體等密切相關[15]。從圖2 可以看出:不同退化程度的泥炭地在垂直方向上(即不同土層深度)的滲透特征不同,同時不同植被退化程度下泥炭地的土壤滲透特征也不盡相同。有研究表明,初始入滲速率能較好地表征土壤的滲透性能[16];而土壤穩滲速率與土壤的飽和導水率相等或接近,常被用作定量描述土壤滲透能力的綜合指標[17]。各土壤分層中,由方差分析可知,在 0 ~ 10 cm 土層(圖2A),植被未退化泥炭地土壤的初滲率、穩滲率、平均滲透速率、滲透系數和滲透總量與其他退化程度泥炭地土壤滲透特征差異性顯著(P<0.05,下同),這是因為研究地 0 ~ 10 cm土層為苔蘚層、未分解和半分解的枯枝落葉,未退化泥炭地土壤的土質疏松,有機質含量高,營養物質豐富,土壤體積質量最小;其大小表現為:未退化>輕度退化>重度退化>中度退化。其中,重度退化與中度退化的差異性出現逆向發展,是由于地表植被嚴重退化使得大量老鼠在其中穴居,以及地蜈蚣、蚯蚓(Lumbricus terrestris)和白蟻等真土居土壤動物的活動使土壤變得疏松,孔隙度增大,結構發生變化,質地疏松[18-20]。10 ~ 20 cm 土層(圖2B)中,未退化泥炭地的土壤穩滲率、滲透速率、滲透系數與滲透量與其他退化泥炭地的土壤滲透特征差異性顯著,隨著植被的退化程度呈“∽”形態波動;這是由于該層中植物根系在土壤中的生長也制約著土壤孔隙的形成和不同大小孔隙的分布狀況[21],形成的管狀大孔隙結構對土壤入滲性能產生巨大的影響。20 ~ 40 cm 土層(圖2C)中,土壤穩滲率、平均滲透速率、滲透系數和滲透總量均隨著植被的退化,呈現出逐級遞減的規律,且各植被退化程度下的土壤滲透特征之間的差異性顯著,這可能是因為隨著泥炭地退化程度的加劇,植被蓋度逐漸減小,泥炭地土壤物理性狀發生改變,水分狀況逐漸惡化,土壤的滲透能力也逐漸下降。另外,有機碳也影響著土壤的入滲特征,而土壤有機碳主要來源于地表植物的凋落物和地下根系部分的輸入,隨著濕地的退化,植物地上部分向土壤中輸入的有機質量下降,土壤中有機質含量降低,從而使土壤的滲透特征也隨著降低[22-23]。總的來看,表層土壤滲透特征在植被系統退化過程中的變化最劇烈。但隨著地表植被的退化,土層逐漸夯實,土壤體積質量增加,再加之有機質含量減少,土壤滲透特征的差異性減弱。

圖2 土壤分層滲透特征Fig. 2 Infiltration characteristics of different soil layers

3.3 土壤入滲速率與理化性質之間的相關性

土壤為一多孔介質,當水流在其中運動時,勢必會受到土壤孔隙度、前期含水量、體積質量和有機質含量等理化性質的影響,然而這些因素對入滲性能的影響有主次之分[24]。為探求影響泥炭地土壤滲透性的主導因素,揭示植被退化導致土壤理化性質改變從而影響泥炭土水分入滲特征的機制,對泥炭地土壤平均滲透速率和土壤理化性質做相關性分析。

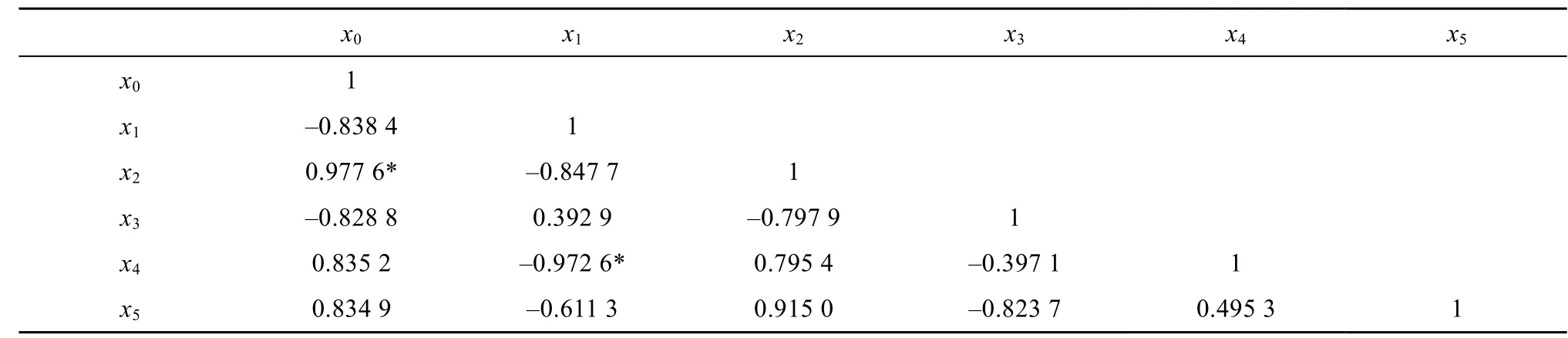

選擇以下因子進行相關性分析:土壤平均入滲速率(x0)、體積質量(x1)、毛管孔隙度(x2)、非毛管孔隙度(x3)、有機質含量(x4)、前期含水量(x5)。從表3可以看出:尕海泥炭地土壤平均入滲速率與土壤理化性質之間存在著不同的相關性。該研究區域,土壤體積質量與有機質含量之間呈一定的負顯著(P<0.05)相關關系,相關系數為-0.972 6;而土壤平均入滲速率與土壤毛管孔隙度之間存在著正顯著(P<0.05)相關關系,且相關系數達到0.977 6。土壤平均入滲速率與非毛管孔隙度、初始含水量雖呈一定的相關關系,但不顯著。泥炭地植被退化過程中,隨著土壤體積質量的逐漸增加,土壤結構隨之發生變化,土壤孔隙度減少;加之土壤體積質量與有機質之間的負相關關系,有機質含量降低,土壤平均入滲速率也最終逐漸減小。這與魏強[25]等在瑪曲和徐翠[26]等在三江源區的研究結果相似。

表3 土壤入滲速率與土壤理化性質的相關性分析Table3 Correlation between soil infiltration rate and soil physico-chemical properties

4 結論

泥炭地是濕地系統的重要組成部分,儲存了全球近三分之一的土壤碳庫,在全球碳循環和氣候變化中起著重要作用。但近年來由于自然因素和人類活動的影響,泥炭地開始逐步退化。本文以尕海泥炭地為研究對象,研究其在退化過程中土壤滲透特征的變化,得出了以下結論:

在尕海泥炭地土壤各分層中,不同退化程度下泥炭地土壤滲透速率曲線變化不一,且差異性顯著。隨著土層的加深,土壤滲透曲線的變化情況也不相同,其深層土壤的滲透曲線變化較為穩定,而中層土壤的滲透曲線變化最為復雜。

尕海泥炭地在退化過程中,未退化與退化土壤的滲透特征在垂直空間上差異性顯著。其中 10 ~ 20 cm層,土壤滲透特征隨著退化程度呈“∽”形態波動;在 20 ~ 40 cm 層,隨退化程度呈現出逐級遞減的規律,且各退化程度下的土壤滲透特征之間的差異性顯著。總的來看,表層土壤滲透特征在泥炭地退化過程中的變化最劇烈。

隨著尕海泥炭地的退化,土壤體積質量逐漸增加,有機質的分解與礦化作用加強,土壤有機質及各營養元素含量下降;加之鼠害泛濫,表層泥炭層塌陷,土壤結構發生變化,孔隙度減少,泥炭地滲透性能隨之逐漸降低。

[1] 陳宜瑜, 呂憲國. 濕地功能與濕地科學的研究方向[J].濕地科學, 2003,1(1): 7-10

[2] 楊海龍, 朱金兆, 畢利東. 三峽庫區森林流域生態系統土壤滲透性能的研究[J]. 水土保持學報, 2003, 7(3):63-65

[3] 趙中秋, 蔡運龍, 付梅臣, 等. 典型喀斯特地區土壤退化機理探討:不同土地利用類型土壤水分性能比較[J].生態環境, 2008, 17(1): 393-396

[4] 劉目興, 聶艷, 于婧. 不同初始含水率下粘質土壤的入滲過程[J]. 生態學報, 2012, 32(3): 871-878

[5] Franzluebbers A J. Water infiltration and soil structure related to organic matter and its stratification with depth[J]. Soil &Tillage Research, 2002, 66: 197-205

[6] 韓大勇, 楊永興, 楊楊, 等. 濕地退化研究進展[J]. 生態學報, 2012, 32(4): 1 293-1 307

[7] 楊永興. 國際濕地科學研究的主要特點進展與展望[J].地理科學進展, 2002, 21(2):111-120

[8] 楊永興. 國際濕地科學研究和中國濕地科學研究優先領域與展望[J]. 地球科學進展, 2002, 17(4): 508-514

[9] 王元峰, 王輝, 馬維偉, 等. 尕海濕地泥炭土土壤理化性質[J]. 水土保持學報, 2012, 26(3): 118-122

[10] 張曉龍, 李培英. 濕地退化標準的探討[J]. 濕地科學,2004, 2(1): 36-41

[11] 馬維偉, 王輝, 王躍思, 等. 甘南尕海泥炭沼澤地退化過程土壤特征和水源涵養功能的變化[J]. 自然資源學報,2014, 29(3): 1 531-1 541

[12] 林業部科技司. 森林生態系統定位研究方法. 北京: 中國科學技術出版社,1994: 60-63

[13] 中國科學院南京土壤研究所. 土壤物理測定方法[M].北京: 科學出版社, 1978

[14] 呂粉桃, 高國雄, 王榮秀, 等. 青海大通山地退耕還林土壤滲透性研究[J]. 水土保持研究, 2006, 13(6): 136-138

[15] 胡海波, 梁珍海, 仇才樓, 等. 泥質海岸防護林改善土壤理化性能的研究[J]. 南京林業大學報, 1994, 18(3):13-18

[16] 劉艇, 王繼紅. 不同植被覆蓋土壤水庫容特征及滲透速率[J]. 四川農業大學學報, 2010, 28(4): 471-475

[17] 黃高寶, 羅珠珠, 辛平, 等. 耕作方式對黃土高原旱地土壤滲透性能的影響[J]. 水土保持通報, 2007, 27(6): 5-9

[18] 黃蓉, 王輝, 馬維偉, 等. 尕海洪泛濕地退化過程中土壤理化性質的變化特征研究[J]. 水土保持學報, 2014, 28(5): 222-227

[19] 武海濤, 呂憲國, 楊青, 等. 土壤動物主要生態特征與生態功能研究進展[J]. 土壤學報, 2006, 43(2): 314-323

[20] 武海濤, 呂憲國, 楊青, 等. 三江平原濕地島狀林土壤動物群落結構特征及影響因素[J]. 北京林業大學學報,2008, 30(2): 20-58

[21] 孫梅, 黃運湘, 孫楠, 等. 農田土壤孔隙及其影響因素研究進展[J]. 土壤通報, 2015, 46(1): 233-238

[22] 田應兵, 熊明標, 宋光煜. 若爾蓋高原濕地土壤的恢復演替及其水分與養分變化[J]. 生態學雜志, 2005, 24(1):21-25

[23] 潘春翔, 李裕元, 彭億, 等. 湖南烏云界自然保護區典型生態系統的土壤持水性能[J]. 生態學報, 2012, 32(2):538-547

[24] 周啟友, 島田純. 土壤水空間分布結構的時間穩定性[J].土壤學報, 2003, 40(5): 683-690

[25] 魏強, 王芳, 陳文業, 等. 黃河上游瑪曲不同退化程度高寒草地土壤物理特性研究[J]. 水土保持通報, 2012,30(5): 16-21

[26] 徐翠, 張林波, 杜加強, 等. 三江源區高寒草甸退化對土壤水源涵養功能的影響[J]. 生態學報, 2013, 33(8):2 388-2 399

Soil Infiltration Characteristics During Degradation Process of Peat Wetlands in Gahai

LIU Kehong1, WANG li1*, MA Weiwei1, WANG Qi1, SHI Xiaowei2

(1 College of Forestry, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China;2 Zecha Natural Preservation Zone Administration in Gansu Province, Luqu, Gansu 747200, China)

Due to bad climatic conditions and other factors such as overgrazing, building roads, etc. the peat wetland in Gahai degraded seriously, the quality and ecological function of peatlands declines gradually. This study by adopting the method of spatial distribution replacing time-sequence, analyzed the change of soil infiltration and ecological function under four different degradation degrees of the peat wetlands. The results showed that during the first 35 minutes, soil infiltration rate changed differently in different soil layers; soil infiltration rates in 0-10 cm layer and 20-40 cm layer changed stably, and soil infiltration rates were higher in degraded soils than non-degraded one, while soil infiltration rate in 10-20 cm layer changed irregularly. The influences of vegetation degradation on soil infiltration characteristics in different layers within 0-40 cm depth of the peat wetlands were different. In 0-10 cm layer, the initial infiltration rate, the steady infiltration rate, the average infiltration rate, infiltration coefficient and total infiltration of non-degraded peat wetland were different significantly with degraded peat wetlands; in 10-20 cm layer, the steady infiltration rate, the average infiltration rate, infiltration coefficient and total infiltration of non-degraded peat wetland changes in “∽” form; in 0-40 cm layer, the steady infiltration rate, the average infiltration rate,infiltration coefficient and total infiltration declined with the degradation of vegetation. The average infiltration rate had significant positive correlation with soil porosity, but had no significant correlation with soil initial moisture. The protection of alpine peatland ecosystem is essential for the sustainable development of Gahai animal husbandry and the carbon strage of China terrestrial ecosystem.

Gahai; Different degradation degrees; Soil infiltration; Dependency

S156.7

10.13758/j.cnki.tr.2016.04.027

國家自然科學基金項目(31260155)和高等學校博士學科點專項科研基金項目(20126202110006)資助。

(wangli@gsau.edu.cn)

劉克宏(1990—),男,碩士研究生,甘肅會寧人,主要從事水土保持與沙漠治理研究。E-mail: liukhgsau@163.com