中青年高血壓病痰濕壅盛證患者尿液代謝組學分析*

吳天敏 陳金水 薛文娟△ 陳玲珊

?

中青年高血壓病痰濕壅盛證患者尿液代謝組學分析*

吳天敏1陳金水1薛文娟1△陳玲珊2

目的尋找中青年高血壓病痰濕壅盛證患者的尿液生物標記群,探索其證候本質。方法運用1H NMR結合PLS-DA的方法對中青年高血壓病三種證型患者及健康志愿者的尿液進行代謝組學分析,得出生物標記物群。結果中青年高血壓病痰濕壅盛組與對照組、肝火亢盛組、陰虛陽亢組對比,痰濕壅盛組代謝物存在顯著性變化,主要與三大代謝及嘌呤代謝關系密切。結論運用核磁共振代謝組學方法分析尿液代謝組學,可對中青年高血壓病痰濕壅盛患者和健康者、肝火亢盛組、陰虛陽亢組進行區分。

高血壓病;痰濕壅盛證;代謝組學;尿液

代謝組學[1]是通過分析生物體系受到外源性或內源性的刺激或擾動后,其代謝產物的變化情況。本研究采用1H NMR結合PLS-DA(partial least squares-discriminate analysis,偏最小二乘法-判別分析)對中青年原發性高血壓三種常見證型及健康志愿者的尿液進行全譜分析,確定相關生物標志物。

1 資料與方法

1.1一般資料入選2014年9月—2015年2月就診福建醫科大學附屬第一醫院高血壓患者34例,其中,肝火亢盛組(B組)14例(41.2%),痰濕壅盛組(C組)14例(41.2%),陰虛陽亢組(D組)6例(18.6%)。另選擇健康人群15人為對照組(A組)。四組性別及年齡資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2診斷標準①高血壓病診斷標準參照中華人民共和國衛生部2010年頒布的《中國高血壓防治指南》;②中醫證候診斷標準參照2002版《中藥新藥臨床指導原則》中《中藥新藥治療高血壓病的臨床研究指導原則》。

1.3納入標準①符合高血壓病西醫診斷標準和中醫主要3種證候診斷標準;②年齡18~59歲人群;③屬于Ⅰ級和Ⅱ級原發性高血壓,140mmHg<收縮壓<180mmHg且90mmHg<舒張壓<110mmHg;④未用藥或已服用降血壓藥物,但經2周洗脫期后血壓達到上述標準;⑤簽署知情同意書。

1.4排除標準①不符合上述納入標準;②各種繼發性高血壓、嚴重心腦肝腎肺疾患者;③急慢性感染性疾病、糖尿病、惡性腫瘤、嚴重營養不良患者;④合并有精神病者及孕婦、哺乳期婦女。

1.5材料與方法

1.5.1試劑和儀器3-(三甲基甲硅烷基)丙酸-d4鈉鹽(TSP)(SIGMA)、重水(D20)(MREDA)、核磁共振波譜儀(AVANCE III 500MHz)(BRUKER)。

1.5.2尿液樣品預處理精密移取中段尿300μl,加入緩沖液(PH7.4)200μl、含TSP的重水(TSP/D2O=1mg/1ml)100μl,混勻5min,4℃,12000r/min,離心5min,取上清液500ul,置于5mm核磁管中,送至福州大學測試中心使用AVANCE III 500MHz型核磁共振波譜儀進行核磁共振圖譜檢測。

1.5.3觀察指標尿液代謝組。

1.5.4數據采集和處理在超導傅立葉變NMR譜儀上調用noesygppr1d脈沖序列, 去除尿液中大分子干擾。相關參數:譜寬 6009.615Hz,采樣時間 2.0480s,將1H NMR FID(free induction decay, 自由感應衰減)信號導入 Chenomx NMR suit(version 8.0, Chenomx, Edmonton, Canada)軟件,自動進行傅立葉轉換,調整相位,校正基線,尿液以峰 TSP(0.0ppm)作為全部譜圖化學位移的標準。對0.1~10.0 ppm 范圍內的譜峰進行分析,以0.04 ppm 單位的化學位移為分段積分單元。為防止水的殘留峰干擾,尿液樣本除去4.65~4.90ppm(水峰)處的分段積分。再將所有積分值的面積進行歸一化處理,導到execl表格中,得到每個分段和對應的積分面積值的矩陣。最后把變量矩陣做為源數據進行后續的PLS-DA。

1.5.5數據分析將存儲的數據文件經PLS-DA得到得分圖和載荷圖,據相應的載荷圖尋找不同證型較大的變量(化學位移),確定兩組之間的共性代謝物和差異生物標記物。將有差異的代謝物輸入KEGG數據庫,得出每種代謝物涉及的代謝途徑。

2 結果

2.1痰濕壅盛組與對照組分析比較

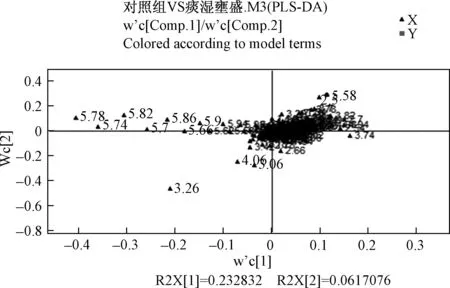

2.1.1PLS-DA分析痰濕壅盛組與對照組PLS-DA

得分圖如圖1,兩組之間存在較顯著差異。載荷圖如圖2顯示兩組之間的差異化學位移點,其離中心點越遠,則對區分樣本所做的貢獻越大。根據差異化學位移點得出其所代表的化合物,經過t檢驗,得出兩組有顯著差異的化合物(P<0.05)。

圖1 C組與A組得分圖

圖2 C組與A組載荷圖

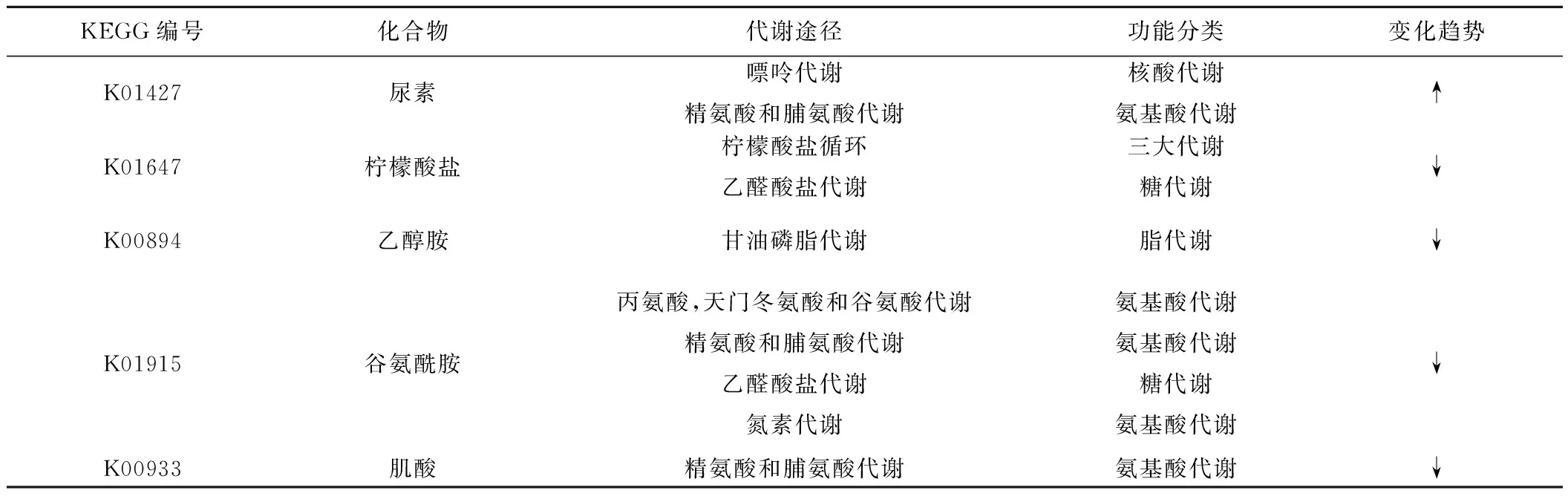

2.1.2代謝物成分分析表2得出高血壓病痰濕壅盛組與對照組之間有顯著差異的化合物:尿素、檸檬酸鹽、乙醇胺、π-甲基組氨酸、谷氨酰胺、肌酸。將上述6種化合物輸入KEGG數據庫,說明主要涉及氨基酸代謝、糖代謝、脂代謝、核酸代謝。

表2 C組與A組之間有顯著性差異的化合物涉及到的代謝途徑

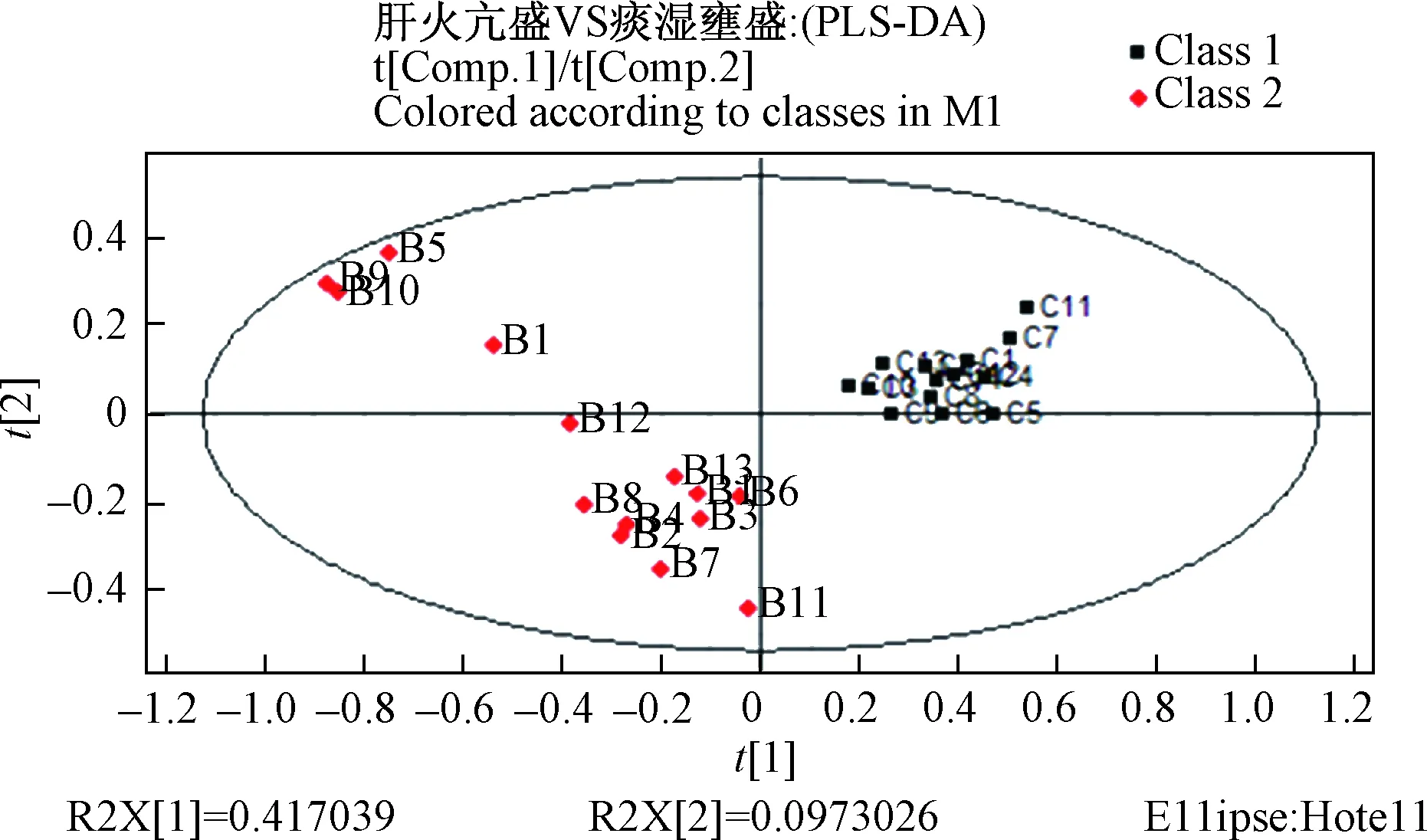

2.2痰濕壅盛組與肝火亢盛組分析比較

2.2.1PLS-DA分析通過痰濕壅盛組與肝火亢盛組得分圖如圖3,發現兩組之間存在顯著差異。載荷圖如圖4顯示的是兩組之間的差異化學位移點,得出其所代表的化合物,經過t檢驗得出兩組有顯著差異的化合物(P<0.05),見表3。

圖3 C組與B組得分圖

圖4 C組與B組載荷圖

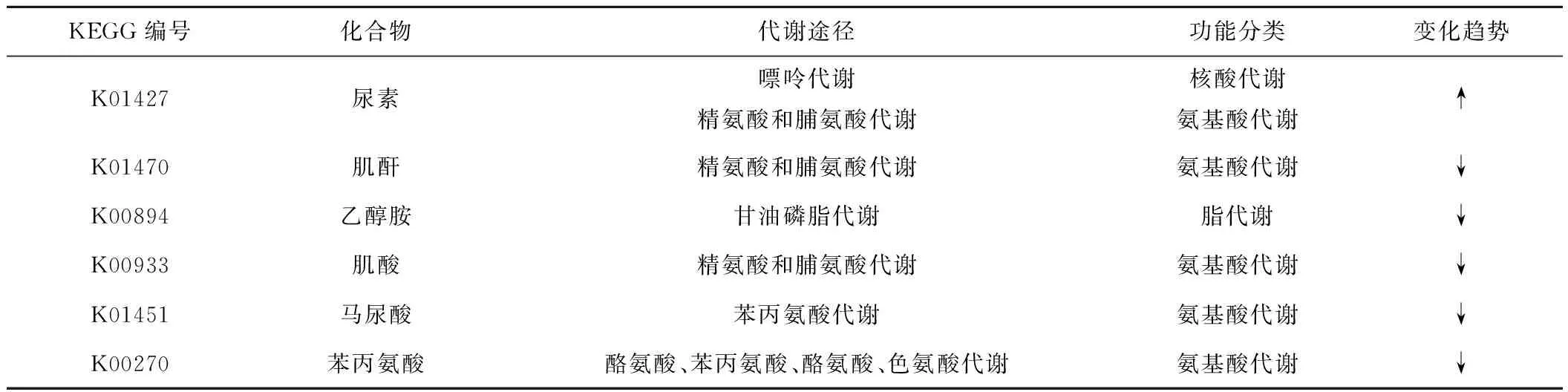

KEGG編號化合物代謝途徑功能分類變化趨勢K01427尿素嘌呤代謝精氨酸和脯氨酸代謝核酸代謝氨基酸代謝↑K01470肌酐精氨酸和脯氨酸代謝氨基酸代謝↓K00894乙醇胺甘油磷脂代謝脂代謝↓K00933肌酸精氨酸和脯氨酸代謝氨基酸代謝↓K01451馬尿酸苯丙氨酸代謝氨基酸代謝↓K00270苯丙氨酸酪氨酸、苯丙氨酸、酪氨酸、色氨酸代謝氨基酸代謝↓

2.2.2代謝物成分分析表3得出高血壓病痰濕壅盛組與肝火亢盛組間存在差異的化合物有:尿素、肌酐、乙醇胺、肌酸、馬尿酸、苯丙氨酸。將上述6種化合物輸入KEGG數據庫,說明兩組主要涉及到的代謝途徑包括氨基酸代謝、脂代謝、核酸代謝等。

2.3痰濕壅盛組與陰虛陽亢組分析比較

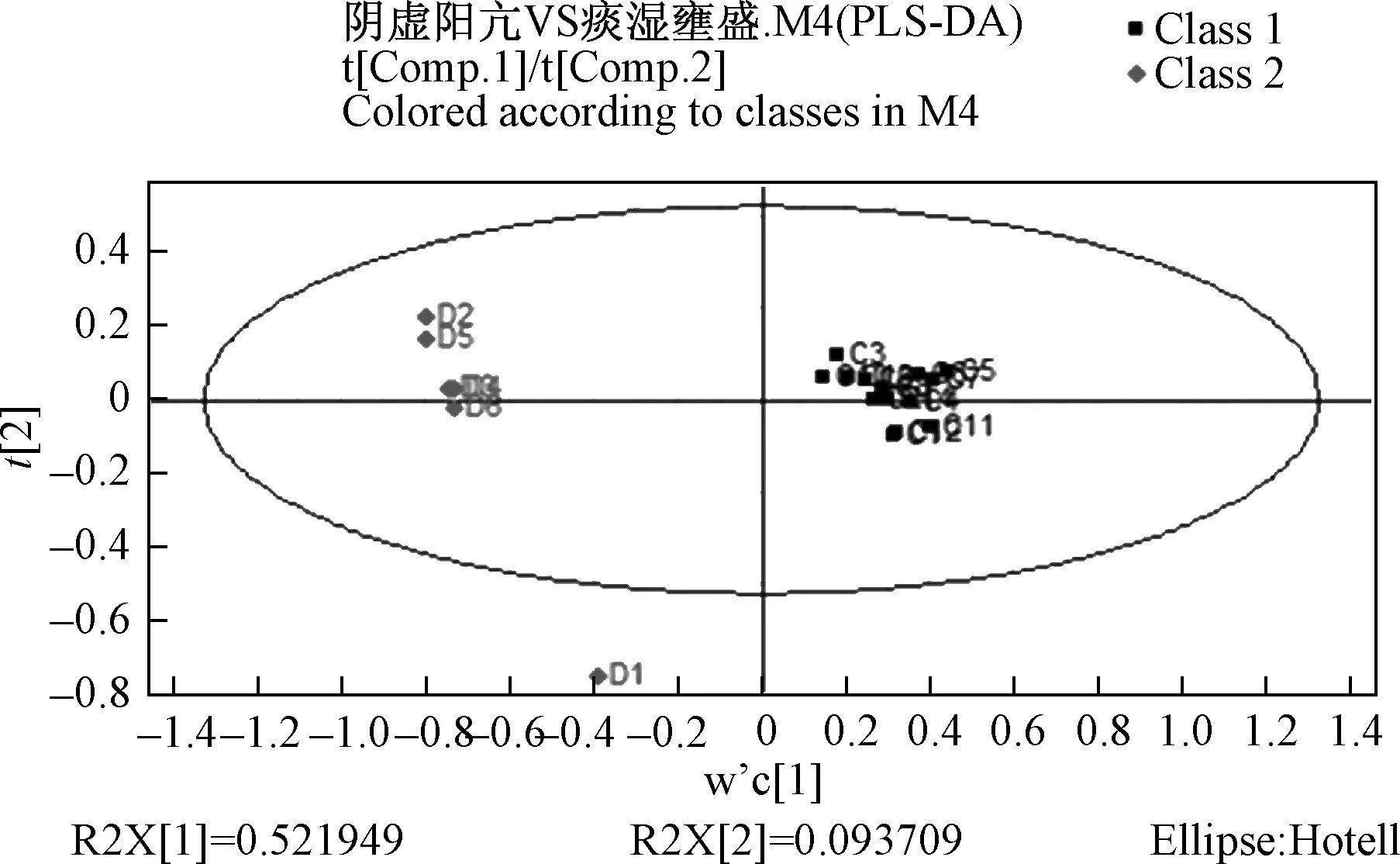

2.3.1PLS-DA分析痰濕壅盛組與陰虛陽亢組得分圖如圖5,發現兩組間存在顯著的差異。載荷圖如圖6顯示兩組之間的差異化學位移點,得出所代表的化合物,經過t檢驗得出兩組有顯著差異的化合物(P<0.05),見表4。

圖5 C組與D組得分圖

圖6 C組與D組載荷圖

2.3.2代謝物成分分析表4得出高血壓病痰濕壅盛組與肝火亢盛組間存在差異的化合物有:尿素、肌酐、乙醇胺、氧化三甲基、谷氨酰胺、肌酸。將上述6種化合物輸入KEGG數據庫,發現其主要與三大代謝、核酸代謝有關。

3 討論

本實驗用1H NMR來檢測痰濕壅盛組、陰虛陽亢組、肝火亢盛組及對照組尿液代謝物,初步建立中青年高血壓病痰濕壅盛證的生物標志物群:尿素、檸檬酸鹽、乙醇胺、谷氨酰胺、π-甲基組氨酸、肌酸。痰濕壅盛證與肝火亢盛證有顯著性差異的化合物:尿素、肌酐、乙醇胺、肌酸、馬尿酸、苯丙氨酸。痰濕壅盛證與陰虛陽亢證有顯著性差異的化合物:尿素、肌酐、乙醇胺、氧化三甲胺、谷氨酰胺、肌酸。通過KEGG數據庫的查閱,得出其主要與氨基酸、糖類、脂類三大代謝及嘌呤代謝等途徑有關。

表4 C組與D組之間有顯著性差異的化合物涉及到的代謝途徑

尿素的代謝途徑包括氨基酸代謝及嘌呤代謝。痰濕壅盛組與其余三組對比尿素顯著增高,說明痰濕壅盛證患者氨基酸和(或)嘌呤代謝必然有一環節存在異常[2],可能與當代中青年大多喜飲酒、吃肉等高嘌呤、高蛋白食物有關,當機體出現嘌呤或氨基酸代謝異常時可引起尿素堆積,而過食肥甘厚膩易致機體內生痰濕,故痰濕壅盛證患者尿素顯著高于其他三組。

檸檬酸鹽是檸檬酸與水中碳酸鹽作用生成。其主要涉及到三羧酸循環與乙醛酸循環,這兩個循環中存在著某些相同的酶類和中間產物,其中乙酰CoA占重要位置,而乙酰CoA是經過脂肪酸氧化分解的產物,故脂肪酸代謝異常可能是血壓升高的一個重要點[3]。與健康人相比,中青年高血壓痰濕壅盛證尿液中檸檬酸鹽含量相對較低,與體內乙醛酸循環和三羧酸循環中間的環節出現障礙、機體內能量代謝紊亂有關,當大量脂肪酸氧化分解時,可能導致體內酸性物質沉積,體內酸中毒可導致檸檬酸鹽的重吸收增加,使尿中的檸檬酸鹽排出減少;酸性物質沉積還可抑制氧化酶類的活性,導致中間產物檸檬酸等在體內堆積,使其在尿液中的水平降低。

乙醇胺與甘油磷脂代謝相關,其可與磷脂酸合成磷脂酰乙醇胺,在肝臟中轉變為磷脂酰膽堿。在血液中,膽固醇和脂肪酸可被磷脂酰膽堿化為極細的顆粒從血管中排出,使血流通暢,故磷脂酰膽堿被譽為“血管清道夫”[4];乙醇胺還為合成擴張血管和降壓藥物的原料,故推測若機體內乙醇胺降低可間接導致血液中的膽固醇和脂肪酸沉積,血管阻力增高,最終引起血壓升高。這可能是高血壓病痰濕壅盛證乙醇胺低于對照組的原因。痰濕壅盛證組乙醇胺較肝火亢盛組及陰虛陽亢[5]組顯著降低,說明痰濕壅盛證患者普遍存在脂類代謝顯著異常,可以推測“痰濁”之邪對脂類代謝影響大。

谷氨酰胺、肌酸、肌酐、馬尿酸、苯丙氨酸等涉及到氨基酸代謝。痰濕壅盛證患者常常高脂高糖飲食,這會引起氨基酸代謝異常。正常情況下人體尿液中含有少量的馬尿酸,馬尿酸為消化道微生物的腐敗產物[6]。苯丙氨酸屬于必需氨基酸,需要通過食物補充,否則人體機能就不能正常運轉。故可以推測痰濕壅盛證組谷氨酰胺、肌酸、肌酐、馬尿酸、苯丙氨酸等異常可能與飲食有關,尚待進一步研究。

通過中青年高血壓病痰濕壅盛證與肝火亢盛證、陰虛陽亢證對比得出顯著性差異的代謝物的代謝途徑以三大代謝及嘌呤代謝途徑為主,為中青年高血壓病痰濕壅盛證的標準化研究提供思路,未來可進一步朝這個方向深入研究,確立高血壓病痰濕壅盛證的客觀化動態診斷指標,用以指導臨床。

[1]Wang J, Zhang L, Wang F, et al. China National Survey of Chronic Kidney Disease Working Group[J]. Prevalence, Awareness, Treatment, and Control of Hypertension in China: Results From a National Survey. American Journal of Hypertension,2014,27(11):1355-1361.

[2]陳廣垠,王麗娟,劉君,等.原發性高血壓中醫證型與相關危險因素的關系[J].中國中醫藥信息雜志,2012,19(11):16-18.

[3]Lenz EM,Wilson ID. Analytical strategies in metabonomics[J]. J Proteome Res, 2007,6(20):443-458.

[4]Zhang A, Sun H, Wang Z, et al.Metabolomics: Towards Understanding Traditional Chinese Medicine[J]. Planta Med,2010,76:2026-2035.

[5]朱嘉,董海琪,方祝元.高血壓病陰虛陽亢證的代謝組學研究[J]. 深圳中西醫結合雜志,2013,23(3):142-147.

[6]Lu YH, Hao HP, Wang GJ, et al. Metabolomics approach to the biochemical differentiation of traditional Chinese medicine syndrome types of hypertension[J]. Chinese Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics. 2007,12(10):1144-1150.

Analysis on Metabolomics of Urine Samples in Young and Middle-aged Patients with Hypertension of Phlegm Dampness Retention Syndrome

WU Tianmin1CHEN Jinshui1XUE Wenjuan1CHEN Lingshan2

(1.Department of Traditional Chinese Medicine, the First Affiliated Hospital of Fujian Medical University, Fujian, Fuzhou 350005, China;2.Grade 2012 Graduate of Traditional Chinese Medicine and Western Medicine, Fujian Medical University, Fujian, Fuzhou 350005, China)

ObjectiveTo analyze the urine samples of young and middle-aged patients with hypertension of phlegm dampness retention syndrome by means of metabonomics, and to confirm its biomarker. MethodThrough the 1HNMR technique combined with partial least squares-discriminate analysis (PLS-DA) method, the biomarkers were selected. ResultThe compounds had significant differences between young and middle-aged patients with hypertension of phlegm dampness retention group and the control group. ConclusionMetabonomics might provide a clear physical basis for distinguishing young and middle-aged patients with hypertension of phlegm dampness retention syndrome and liver-fire hyperactivity syndrome, yin deficiency and yang hyperactivity syndrome, healthy people.

Hypertension; Phlegm dampness retention syndrome; Metabonomics; Urine

福建省中醫藥科研項目基金(No.wzln201303)

1.福建醫科大學附屬第一醫院中醫科(福州 350005);2.福建醫科大學中西醫結合臨床碩士研究生2012級(福州 350005)

10.3969/j.issn.1003-8914.2016.17.004

1003-8914(2016)-17-2458-04

(本文校對:范柳芳2015-10-18)