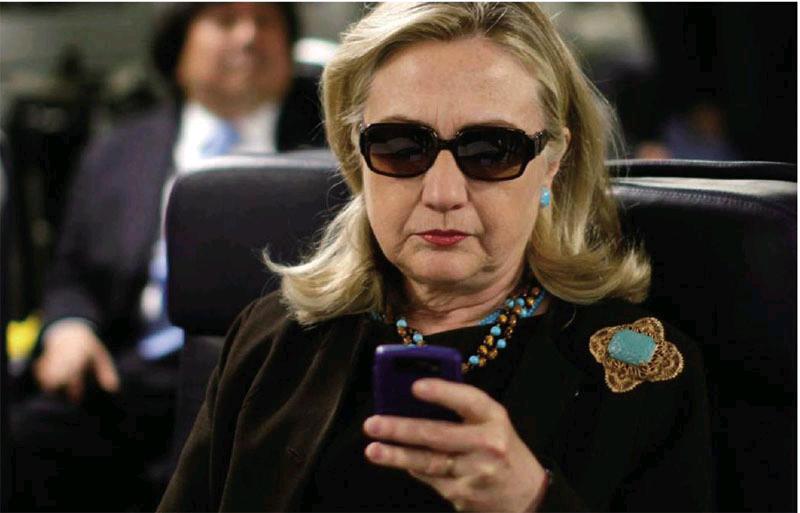

“政客秀”,待看希拉里能否撇清“郵件門”

之前沒有人能想到,希拉里的大選之路,會在與“郵件”的一路“斗爭”中進行。

7月初,FBI明確表示,不會向美國司法部建議就“郵件門”(指“郵件門1.0”)事件起訴希拉里時,所有人都以為希拉里終于擺脫“郵件”的困擾,掃清沖刺白宮的障礙。誰知道,轉眼間,希拉里就再次身陷“郵件門2.0”。其實,有人知道事件將怎樣發展。維基解密創始人阿桑奇此前已經表示,自己就是要阻止希拉里當選,維基解密將陸續公布更多的民主黨機密郵件。

幕后“黑手”是普京?

自“郵件門2.0”以來,共和黨候選人特朗普在多個民調上反超希拉里。這是自今年5月以來,特朗普在路透社與益普索民調中首次領先。

根據往常的經驗,無論是共和黨還是民主黨,在召開黨代表大會后,該黨提名的總統候選人的民調會有一定幅度上升。不過,今年的民主黨代表大會卻在一片混亂之中進行。由于不滿民主黨高層打壓桑德斯,數百名支持桑德斯的黨代表憤然離場,并在主會場附近的媒體中心靜坐表示抗議。桑德斯的支持者則在會場外抗議,一度與警察發生沖撞。民主黨及希拉里陣營希望實現黨內團結的努力受到重創。

轉機在于,目前希拉里陣營已經暫時將“郵件門2.0”的焦點轉向俄羅斯。

希拉里陣營競選經理Robby Mook在郵件泄密后表示,郵件公布的時間正好是在共和黨大會結束后、民主黨大會開始前,看起來很像經過精心策劃的“意外”。目前的推測是情報機構或直接或間接地把信息給了維基解密。而一些信息專家認為,是兩個俄羅斯情報機構“黑”了民主黨委員會的服務器。

難道絕密郵件的泄露,真的與普京有關?

據網上傳說的說法是一名自稱來自羅馬尼亞的黑客Guccifer 2.0通過DNC的軟件服務商NGP VAN來獲取文件。

他之所以取這個名字是因為之前有一個叫Guccifer的黑客,這名黑客2013年破解了美國前總統布什的私密文件,隨后因黑政府網站,2014年被羅馬尼亞政府起訴獲刑7年,接下來被引渡到美國,本將于今年9月1日宣判,但是于2016年7月5日FBI宣布他在弗吉尼亞的監獄自殺身亡。

但希拉里團隊認定了這就是俄羅斯的陰謀,指控普京就是幕后黑手,企圖分裂民主黨,以及支持共和黨總統候選人特朗普。

民主黨主席舒爾茨因“郵件門2.0”事件辭職后,希拉里競選經理莫克表示:“專家告訴我們,俄羅斯入侵民主黨委員會并偷取這些電郵,并透過發放電郵幫助特朗普。”希拉里團隊之后再發聲明回應,稱今次電郵外泄事件,再一次證明俄羅斯政府企圖影響美國大選的結果。

盡管特朗普否認俄羅斯為了幫助他而公布郵件的指控,但這位“大炮”公開表示希望俄羅斯公布希拉里任國務卿期間“消失”的3萬封郵件。這一言論不但令人們的注意力更加轉向俄羅斯,特朗普本人還受到了多位政治家的批評。美國前國防部長萊昂·帕內塔就指責特朗普的言論“不負責任”和“難以置信”。

特朗普團隊作出反擊,稱這批電郵清楚反映民主黨是一個“作弊系統”,桑德斯根本沒有機會勝出初選。特朗普兒子唐納德則指出,事件反映希拉里團隊的道德范圍:“他們為了勝出初選而不擇手段。”

另一種信任會管用嗎?

沒有人知道事件將怎樣發展。維基解密創始人阿桑奇已經表示,自己就是要阻止希拉里當選,維基解密將陸續公布更多的民主黨機密郵件。即便如今,自“郵件門1.0”起,希拉里已經遭遇嚴重的信任危機。根據《紐約時報》與CBS7月的聯合調查,67%的選民對其國務卿期間使用私人郵箱的解釋持謹慎態度。而“郵件門2.0”更是給了希拉里又一次重擊。

希拉里本人其實一直非常清楚。長期以來,她承認并不善于在公眾面前表現自我。而這一次,面臨新的郵件門危機,她不再強調民眾的信任,而是希望民眾相信自己的“能力”。《紐約時報》認為,希拉里希望民眾對她有另外一種信任。正如共和黨資深策略家斯圖爾特·史蒂文斯所分析,希拉里陣營的策略建立在相信選民有能力平衡這兩種矛盾的想法。“你可以質疑她,但你仍然相信她有做總統的能力。”史蒂文斯說。

這一做法可說是復制24年前的比爾·克林頓團隊。1992年,克林頓請求選民將對其私生活的質疑與當選總統的能力分開。他希望選民相信他治理國家的眼光,不管心中怎樣評價自己對婚姻的不忠。

這一策略對當年克林頓來說,是成功了,但對希拉里來說,成功與否還是個未知。但可知的是,這絕不容易。

在美國大選中,競選人之間相互攻訐的現象并不奇怪。民主黨這一次的丑聞,最大的打擊不在于他們對于特朗普的攻擊,而是涉嫌在黨內初選階段暗中破壞希拉里競爭對手桑德斯的競選活動,這對一向標榜選舉公正、公平的選舉體制而言,是非常嚴重的指控。

這并非孤例。眾所周知,共和黨建制派在初選時并不希望特朗普獲得勝利,但迄今還沒有明確的證據表明該黨在行動上干擾選舉公正。而民主黨方面,早在2008年,當希拉里大勢已去,民主黨高層希望黨內盡快結束紛爭時,也曾打壓希拉里,逼她主動退選。盡管希拉里未透露當時的遭遇,但在退選演說時她曾委婉地控訴遭遇的不平:“當你受到重擊時,馬上站起來,永遠不要聽那些說你不能或不該繼續的人的話。”

時隔8年,當希拉里自己成為擁有優勢的競選人時,民主黨的這一套同樣加諸桑德斯身上。這也是桑德斯和特朗普崛起的原因之一——民眾厭惡了建制派的這一套。可惜的是,曾經是受害者的希拉里,已經在美國政壇幾十年。她代表的就是建制派和“華盛頓圈”。這不是個人道德高低,而是精英政治的利益之爭。畢竟,個人與選舉機器和制度慣性相比,實在太渺小。

把普通選民“黑”掉的“政客秀”

如果說“互黑”對選舉的殺傷力還限于競選人之間,那么更“黑”之處在于,普通選民的意志被精英階層和利益集團“黑”掉,令4年一次的選舉淪為一場丑陋的“政客秀”。

美國總統選舉投票階段采取選舉人團制度。所謂選舉人團,由代表50個州和首都華盛頓哥倫比亞特區的538名選舉人組成。總統候選人只要獲得超過半數的選舉人票即可當選。

按照選舉人團制度,除緬因和內布拉斯加兩州按普選票得票比例分配選舉人票,其余48個州和華盛頓哥倫比亞特區均實行“贏者通吃”制度,即將選舉人票全部給予獲得多數選票的總統候選人。這意味著支持另一方的選民的意志直接被忽略掉。

西班牙《起義報》稱選舉人團為“黑暗團體”。因為通常而言,選舉人是兩黨領導人和高級成員,他們多被富人階層、利益集團所挑選或控制。因此,那些與“金主”政見不一的競選人勢必受到排擠乃至被踢出局。

“美國沒有行之有效的民主,”美國前總統吉米·卡特毫不隱晦地指出,“我們的選舉程序是全世界最糟糕的程序之一,這實際上是因為過度的金錢介入。”

美國政治學者弗朗西斯·福山將這類現象稱為“代表性危機”。他說,普通公民感到民主成為一個幌子,政府被各路精英暗中操縱,不再真實地反映大眾的利益訴求。

而這也就不難解釋,為什么今年的選民表示對看到選舉信息“極度厭倦”,而且這種情緒遍布全美各個群體。

《紐約時報》的一篇文章形象地指出,在過去幾代人里,出于各種原因,選民越發難以通過投票真正影響政策。當人們不斷往自動售貨機里塞錢,而自動售貨機卻無動于衷或吐出與他們的選擇截然相反的商品時,一些人就會腳踢或掀翻自動售貨機。在某種情景某種契機下,這類行為有時很可能成為掀起一場“革命”的導火索。