中國省域經濟增長質量測度及其收斂性分析

肖攀 李連友 蘇靜

摘要:從經濟增長的結構、穩定性、福利變化與成果分配、資源環境代價等4個維度構建中國經濟增長質量綜合評價指標體系,并采用熵權綜合指數法測度了2000~2012年中國30個省域的經濟增長質量指數。并采用PS收斂模型就中國省域經濟增長質量的收斂性及其動態轉移路徑進行系統分析。研究結果表明:我國省域經濟增長質量整體水平呈上升趨勢,且整體上不存在收斂性,但是存在5個收斂俱樂部,且各收斂俱樂部經濟增長質量的變化趨勢及其相對轉移路徑存在顯著差異。

關鍵詞: 經濟增長質量;指標體系; PS俱樂部收斂

中圖分類號:F061.2; F12 文獻標識碼: A 文章編號:1003-7217(2016)04-0111-07

一、 引言與文獻綜述

經濟增長質量內涵的闡釋和狀態的量化是經濟增長質量研究的基礎。早期的研究者大多從單一維度來理解經濟增長質量,認為經濟增長質量即經濟增長的要素使用效率,經濟增長的要素使用效率越高則經濟增長質量越好。21世紀以來,學者們開始從多維角度闡釋經濟增長質量內涵。托馬斯 (2001)將經濟增長的環境代價以及收入差距、 福利狀況等因素作為評價經濟增長質量的重要依據[1]。Barro(2002)認為經濟增長質量包括受教育水平、收入分配、法律和秩序發展的程度以及預期壽命、健康狀況等方面的內容[2]。Popkova and Tinyakova (2013)研究認為經濟增長質量應該體現經濟發展的可持續,并闡釋了世界經濟不同發展階段下經濟增長的質量水平及其條件[3]。厲以寧 (2004)認為中國經濟增長質量主要包括資源消耗、環境破壞和知識產權三個維度[4]。任保平(2013)研究認為經濟增長質量是增長的效率提高、結構優化、穩定性提高、 福利分配改善、創新能力提升,從而使經濟增長能夠長期得以持續的結果[5]。部分學者采用計量模型實證測度了經濟增長質量水平。Klistorin(2006)[6]、Manish(2013)[7]分別測度了俄羅斯與印度經濟增長質量水平及其影響因素。隨洪光和劉廷華(2014)從增長效率、穩定性和可持續性三個方面測度了亞太、非洲和拉美地區的經濟增長質量水平[8]。鈔小靜和惠康(2009)[9]構建了經濟增長質量的指數并測度了中國及各地區1978~2007年經濟增長質量水平。高艷紅等(2015)采用隨機邊界面板生產模型和2005~2012 年省際面板數據測算了中國東、中、西部經濟增長質量水平及其差異[10]。何強(2014)采用隨機邊界異質面板生產模型就1997~2011年中國及各省域經濟增長質量影響因素和經濟增長質量走勢進行了實證分析[11]。劉燕妮等(2014)采用客觀因子分析法與主觀打分法測度了1978~2010年中國經濟結構和各要素之間的失衡程度,并分析了各要素的失衡對于經濟增長質量的影響[12]。

上述研究給了本文很好的參考,但還存在改進的空間。第一,由于研究方法抑或指標選取的不同,現有研究對中國經濟增長質量的量化評價還沒有形成相對統一的結論,也尚未形成一個公認的評價中國經濟增長質量的綜合指標體系。第二,關于中國省域經濟增長質量的時空演變及其差異等問題的研究還比較少,對于各省域經濟增長質量相對轉移路徑演進態勢的探討還鮮有涉及。為此,本文構建中國經濟增長質量的評價指標體系并測度中國各省域經濟增長質量水平,在此基礎上采用基于異質性檢驗的PS俱樂部收斂模型和2000~2012年的中國31個省域的面板數據就中國省域經濟增長質量的收斂性及其地理布局進行系統分析,以進一步豐富相關研究。

二、 中國省域經濟增長質量測度

(一)指標體系構建

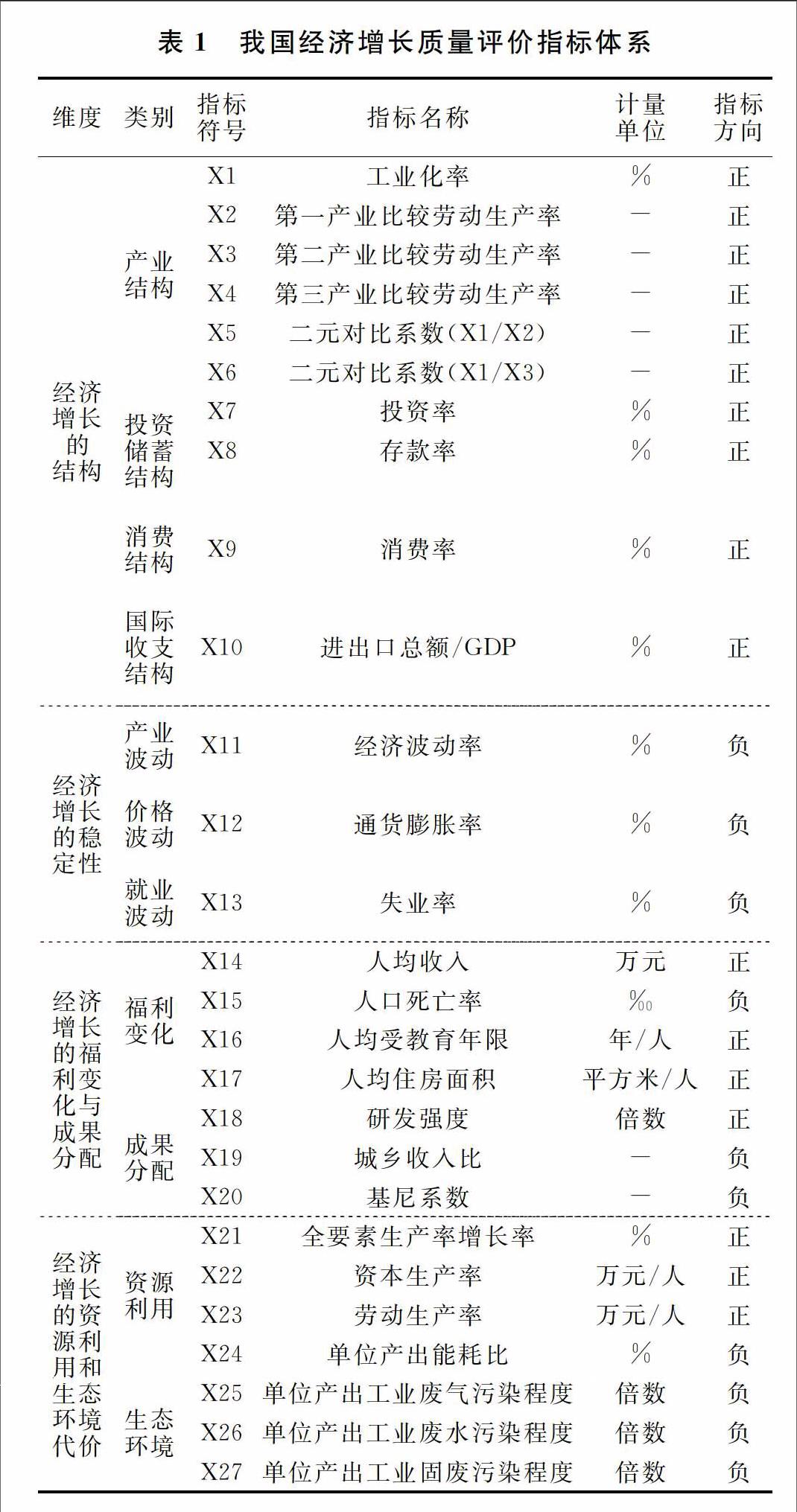

本文基于經濟增長的結構、穩定性、福利變化與成果分配、資源環境代價四個維度建立的經濟增長質量綜合評價指標體系如表1所示。經濟增長的結構維度指標中,產業結構選取工業化率、第一、二、三產業比較勞動生產率以及二元對比系數五個指標來衡量。工業化率采用非農產業就業比重來衡量;三類產業比較勞動生產率采用產業產值比重與產業就業比重的比例來衡量;二元對比系數采用農業比較勞動生產率與第二、第三產業比較勞動生產率的比例來衡量。儲蓄-投資結構主要選取投資率與儲蓄率來衡量。投資率采用全社會固定投資總額與GDP的比重來衡量;儲蓄率選取居民存款總額與GDP的比重來衡量。消費結構采用消費率即全社會最終消費支出總額與GDP的比重來衡量。國際收支結構采用進出口總額與GDP的比重來衡量。經濟增長穩定性維度指標中,產出波動采用真實GDP增長率的波動來衡量;而價格波動采用通貨膨脹率即居民消費價格指數來衡量;就業波動采用城鎮登記失業率來衡量。經濟增長的福利變化與成果分配維度指標中,福利變化層面主要采用人均收入、人口死亡率、人均住房面積、人均受教育年限、研發強度共五個指標來衡量。人均收入采用人均實際GDP表示;人口死亡率采用某一地區一段時間內的死亡人數占該時期平均總人數的比率來表示;人均住房面積采用人均住房建筑面積表示;人均受教育年限采用樣本中(小學文化程度人口數×6+初中文化程度人口數×9+高中文化程度人口數×12+大專及以上文化程度人口數×16)/六歲以上抽樣總人口來表示;研發強度采用研究與開發內部科研經費支出與GDP的比重來表示。成果分配指標中,城鄉收入比的度量通過王少平和歐陽志剛(2008)[13]的方法計算得到;基尼系數采用Mookherjee and Shorrocks(1982) [14]的計算方法得到。經濟增長的資源環境代價維度指標主要從資源利用與生態環境兩個層面進行選取,包括7個指標。資源利用方面采用全要素生產率增長率、資本生產率和勞動生產率3個指標來衡量。全要素生產率增長率指標測算采用經典的索洛殘差法進行估算得到。資本生產率借鑒單豪杰(2008)[15]研究得到的數據,并根據其提供的方法將數據跨度延長到2012年。勞動生產率采用國內生產總值與就業人口的比值來表示。生態環境方面指標采用單位產出能耗比、單位產出工業廢氣污染程度、單位產出工業廢水污染程度、單位產出工業固廢污染程度共4個指標來衡量。單位產出能耗比采用工業綜合能耗與工業總產值的比重來表示;單位產出工業廢氣污染程度采用工業廢氣排放量與GDP的比重來表示;單位產出工業廢水污染程度采用工業廢水排放量與GDP的比重來表示;單位產出工業固廢污染程度采用工業固廢產生量與GDP的比重來表示量。

(二)測度結果

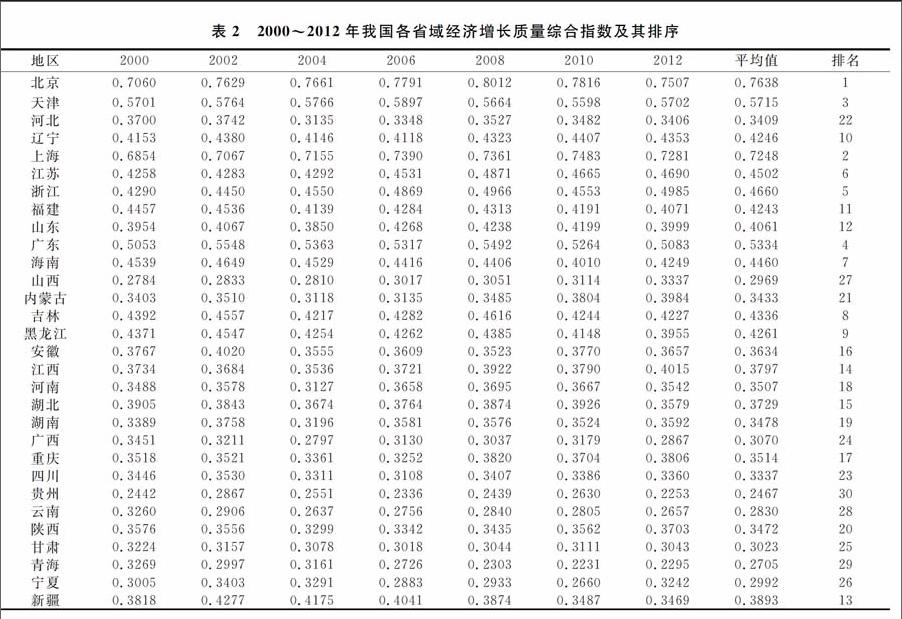

采用熵權綜合指數法①計算得到2000~2012年中國各省域經濟增長質量指數(缺西藏)如表2所示:

從表2可知,我國經濟增長質量綜合指數平均值排名第一的省域是北京,其次分別是上海、天津、廣東、浙江。表明這些省域經濟增長質量水平相對較高。經濟增長質量綜合指數平均值排名最末位的是貴州,其次分別是青海、云南、山西、寧夏。表明這些省域經濟增長質量水平相對較低。經濟增長質量水平最高的北京其綜合指數值是經濟增長質量水平最低的貴州的3.10倍,地區差異顯著。就經濟增長質量綜合指數值的變動態勢來看,我國省域經濟增長質量水平整體呈上升趨勢。其中,北京、天津、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、廣東、山西、內蒙古、江西、河南、湖南、重慶、陜西、寧夏等16個省域表現較為明顯。表明考察期間這些省域的經濟增長質量水平得到不斷提升。河北、吉林、黑龍江、安徽、福建、湖北、廣西、海南、四川、甘肅、青海、新疆、貴州、云南等14省域的經濟增長質量綜合指數總體呈下降趨勢。表明考察期間這些省域的經濟增長質量水平沒有得到有效改善。

三、中國省域經濟增長質量的收斂性分析

(一)PS俱樂部收斂模型

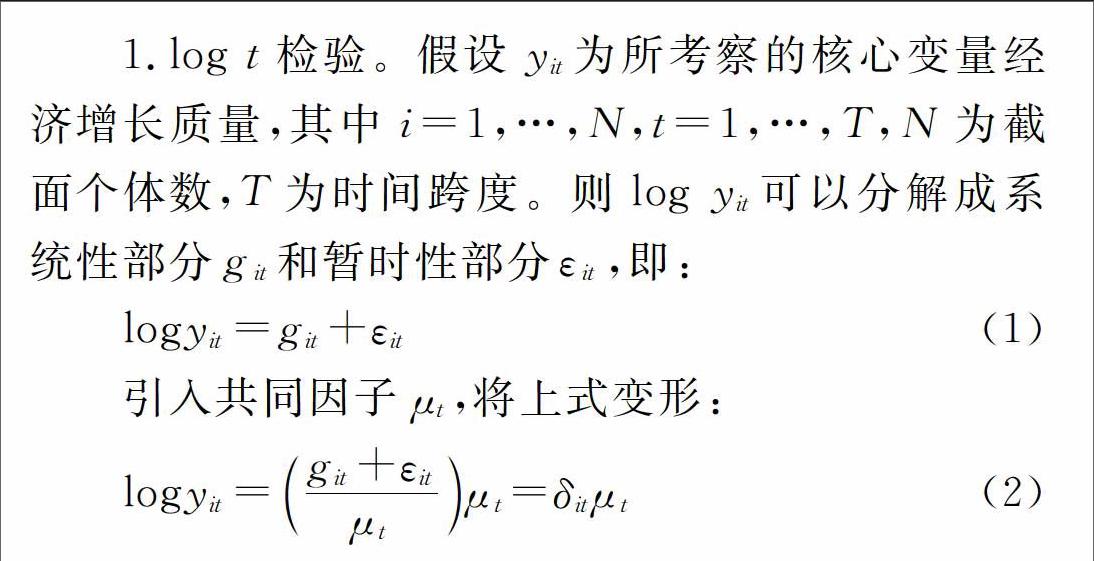

由于傳統的收斂模型無法克服模型本身暗含的同質性假設問題,本文采用基于異質性假設的PS俱樂部收斂模型(也稱相對收斂模型)來研究我國省域經濟增長質量的空間收斂特征與動態演進趨勢。PS收斂模型的核心是log t檢驗。

上式中,r∈(0,1)②,L(t)=logt。-2logL(t)主要用來控制針對b的OLS估計可能存在的偏誤。在此基礎上,進一步運用t檢驗方法來檢驗b是否顯著。如果檢驗統計量b非負,則表明存在收斂特征;如果t<-1.65(5%顯著性水平的臨界值),則表明不存在全樣本收斂。

2.俱樂部收斂檢驗。基于log t檢驗方法,如果在給定顯著性水平下拒絕收斂性假設,需進一步檢驗是否存在俱樂部收斂。俱樂部收斂主要基于如下步驟進行:

第一步:將所有地區的數據基于最后一年數據從小到大排序。

第二步:將經濟增長質量最靠前的k個地區(2≤k

第三步:重復上述步驟,選出t>c,c≥0(c為一個臨界值)的所有地區,然后與此前構成組的地區組成新組,并檢驗這個新構成組是否收斂。

第四步:將在步驟三中沒有被選中的地區重新構建一個組并檢驗這個組是否存在收斂性。如果存在收斂性,則可構成另一個俱樂部(前面三步已經構建了第一個俱樂部),如果檢驗拒絕收斂原假設,則將這些剩余組按照步驟一至三重新篩選出其它收斂俱樂部,如果步驟2中收斂性條件不成立,則表明剩余地區的經濟增長質量是發散的。此外,可以進一步采用Phillips and Sul(2009) [16,17]提出的檢驗方法來檢驗兩個相鄰俱樂部之間是否還可以進一步合并,檢驗方法依然為log t檢驗。

(二)實證結果分析

利用PS收斂模型對我國30個省域2000~2012年的經濟增長質量進行收斂檢驗。全樣本的收斂檢驗t值為-14.1192 從圖1可知,俱樂部A包含的省份有北京和上海,這兩個省域在考察期內的經濟增長質量綜合指數值基本都在0.7以上④,屬于高經濟增長質量省區。其中北京地區經濟增長質量水平要略高于上海,但上海地區經濟增長質量的提升速度要略高于北京地區。因此,隨著時間的推移,這兩個直轄市的經濟增長質量水平差距呈現逐步縮小趨勢。北京和上海,一個作為我國的政治文化中心,一個作為我國的經濟金融中心,不管是人口、經濟、教育、人文,乃至房價和交通狀況都不相伯仲。兩個直轄市都是我國先進技術的最集中地,其競爭力排名位于全國各省域之首。近年來,隨著經濟社會的發展,其經濟增長結構調整得到不斷優化,經濟增長成果與福利的分配也得到大幅改善,經濟增長中的資源利用效率進一步提高,環境得到進一步治理和改善,致使其經濟增長質量遙遙領先于其他各省域。俱樂部B包含的省份有廣東、浙江、江蘇三個省域,都位于東部地區。三個省域的經濟增長質量綜合指數平均值都處于0.42~0.60之間,僅次于北京和上海,屬于較高經濟增長質量省域,其經濟增長質量水平發展經歷了相對一致的演進歷程。俱樂部C包含的省份主要有遼寧、海南、吉林、江西、山東、內蒙古、黑龍江、重慶、陜西、安徽、湖南、湖北、河南、新疆、河北、山西,這16個省域橫跨了東、中、西部三個區域,從地理位置來看,主要集中在我國北部、東北部、西北

部以及中南部內陸地區。這些省域的經濟增長質量水平差距逐步趨于縮小。俱樂部D包含的省份是甘肅和廣西,均位于西部地區,其經濟增長質量指數值基本穩定在0.3左右,屬于較低經濟增長質量省域,且其經濟增長質量指數均呈現進一步下降趨勢。俱樂部E包含的省份主要有青海和貴州,同樣均位于西部地區,為我國低經濟增長質量省域,且隨著時間的推移,其經濟增長質量還呈現進一步惡化趨勢。因此,進一步優化經濟結構、保障和改善民生、推進生態文明建設、提高經濟增長效率都將是這兩個省域應該重點關注的問題。由于經濟增長質量及其動態演進路徑的特殊差異,天津、福建、四川、寧夏、云南分別自成一個發散單元。其中,天津、四川、云南三省域的經濟增長質量指數上下波動不大,基本上維持穩定,一定程度上處于停滯不前的狀態。深入挖掘內在原因,切實采取措施提升自身經濟增長質量應該成為這些省域未來經濟發展的重中之重。

為了進一步分析各俱樂部內省域整體經濟增長質量水平的變化趨勢及其相對轉移路徑,構建過渡參數HUM,計算得到各俱樂部之間經濟增長質量的相對轉移路徑如圖2所示。限于篇幅,本文僅計算了各俱樂部及各發散單元最終的相對轉移路徑⑤。依據之前的分析,由于相對轉移路徑刻畫的是經濟增長質量相對于平均值的變化,因此經濟增長質量較高的俱樂部其相對轉移路徑值會大于1,而經濟增長質量較低的俱樂部其相對轉移路徑值會小于1。

從圖2可知,考察期間,不同俱樂部之間經濟增長質量水平的相對轉移路徑存在差異。俱樂部A和俱樂部B 的相對轉移路徑均值都大于1.5,且其hit值呈現逐步上揚趨勢,表明這兩個俱樂部的經濟增長質量水平相對較高,且俱樂部內部省域的整體經濟增長質量水平與全國總體經濟增長質量的平均水平之間的差距越來越大,意味著這兩個俱樂部內部省域的經濟增長質量提升速度要快于全國平均速度。俱樂部C、D與E的相對轉移路徑均值都小于1。其中,俱樂部C的hit值呈現微幅上揚趨勢,但較俱樂部A和俱樂部B的上揚趨勢要平緩很多。由于俱樂部C包含了全國約50%以上的省份,因此,俱樂部C的總體波動態勢將對全國整體經濟增長質量的總體波動態勢產生重要影響。俱樂部D和E的相對轉移路徑整體呈出下降趨勢,且俱樂部E的下降趨勢要明顯大于俱樂部D,說明這兩個俱樂部內部省域的經濟增長質量較全國平均水平越來越趨向于降低,尤以俱樂部E最為明顯。俱樂部D和俱樂部E的存在,一定程度上牽制了全國經濟增長質量整體水平的提高。

進一步比較發現,整體而言,發散單元經濟增長質量的相對轉移路徑相對不平穩,波動態勢明顯。正是由于相對轉移路徑在波動態勢、波動路徑等特征上的差異,四川(F1)、寧夏(F2)、云南(F3)、天津(F4)、福建(F5)5個省域自成一個發散單元。其中,天津、福建省經濟增長質量的相對轉移路徑均值基本都大于1,表明這兩個省域經濟增長質量較高。福建省經濟增長質量的相對轉移路徑整體上呈波動下降態勢,表明福建省經濟增長質量水平與全國平均水平之間的差距正在穩步趨向于縮小,但是由于其經濟增長質量水平始終處于俱樂部B與俱樂部C之間,導致其既不能收斂于俱樂部B,也不能收斂于俱樂部C。天津市經濟增長質量的相對轉移路徑經歷了反復的“下降-上升”的演進歷程,且該地區經濟增長質量水平在反復波動中與全國整體水平的差距被進一步拉開。四川、寧夏、云南的相對轉移路徑均值基本都小于1,且整體上呈現波動下降態勢。表明這三個省域經濟增長質量較低,發展態勢不穩定,并且與全國經濟增長質量平均水平的差距也越來越大。這一結論也意味著四川、云南、寧夏經濟增長質量整體上呈現下降趨勢,進一步印證了本節此前的研究結論。其中四川經濟增長質量水平比較低,且始終位于俱樂部C與俱樂部D之間,導致其既不能收斂于俱樂部C,也不能收斂于俱樂部D。云南省經濟增長質量水平始終位于俱樂部A與俱樂部B之間,導致其既不能收斂于俱樂部A,也不能收斂于俱樂部B。寧夏的經濟增長質量在2005年之前與俱樂部D與俱樂部E都有過幾個年份的收斂,但自2005年之后又相互趨于發散。

四、結論與啟示

本文構建了中國經濟增長質量綜合評價指標體系,并采用熵權綜合指數法測度了2000~2012年30個省域的經濟增長質量水平。在此基礎上,采用PS收斂模型就中國省域經濟增長質量的收斂性及其動態轉移路徑進行系統分析。研究結果表明:我國省域經濟增長質量水平整體上不存在收斂性,但是存在5個收斂俱樂部。其中,俱樂部A和俱樂部B所包含省域主要分布在東部地區,其經濟增長質量水平相對較高,且其經濟增長質量提升速度要明顯快于全國平均速度,是我國整體經濟增長質量水平提升的主要拉動因素。俱樂部D和俱樂部E所包含省域主要分布在西部地區,其經濟增長質量水平相對較低,且其經濟增長質量整體呈下降趨勢,是我國整體經濟增長質量水平提升的主要牽制因素。俱樂部C包含了全國一半以上的省域,其經濟增長質量水平呈現微幅上揚趨勢,但其增長速度要低于全國整體經濟增長質量提升速度。上述結論為促進我國省域經濟增長質量水平的協調發展提供了有益的政策啟示:基于我國各個省域經濟增長質量水平的差異性和發展的不平衡性,政府部門在制定經濟增長質量發展政策時,就不宜采用“一刀切”的方式,而應該充分考慮各個省域經濟增長質量的初始水平、現實約束、發展路徑以及發展潛力,允許各個省域經濟增長質量水平在差異中發展,在發展中提升。對于經濟增長質量水平較高且收斂路徑趨同的省域,應該充分考慮加強省域之間的經濟合作與交流,發揮各自的優勢,共同促進經濟增長質量提高。對于經濟增長質量水平較低且收斂路徑趨同的省域,可以嘗試建立互補型合作關系,通過取長補短來共同克服自身經濟增長質量提升瓶頸,促進經濟增長質量水平提升。

注釋:

①限于篇幅,熵權綜合指數法的理論建模不在此詳述,有興趣的讀者可以直接向作者索取。

②PS(2007)的蒙特卡羅模擬實驗結果顯示,在T<50的情況下比較合理的選擇是r=0.3。

③顯著性水平為5%時對應的T值。

④只有2000年上海的經濟增長質量指數為0.68535。

⑤每個類型的相對轉移路徑可采用各類型成員的相對轉移路徑均值表示。

參考文獻:

[1]溫諾·托馬斯等.增長的質量[M] . 北京:中國財經出版社, 2001.

[2]Barro,R,J. Quantity and Quality of Economic Growth [R].Working Papers from Central Bank of Chile. 2002,5(2):17-36.

[3]Popkova E G and Tinyakova V I. Drivers and Contradictions of Formation of New Quality of Economic Growth[J]. Middle East Journal of Scientific Research,2013,15 (11):1635-1640.

[4]厲以寧.以人為本, 堅持科學的發展觀 [ J] .北京社會科學, 2004,(4):3-12.

[5]任保平.經濟增長質量:經濟增長理論框架的擴展.[ J] .經濟學動態, 2013,(11):45-51.

[6]Klistorin V. Regional development and quality of economic growth[J]. Journal, 2006,(3):26-31.

[7]Manish G P. Market Reforms in India and the Quality of Economic Growth[J]. Independent Review, 2013, 18 (2): 241-247.

[8]隨洪光,劉廷華. FDI是否提升了發展中東道國的經濟增長質量來自亞太、非洲和拉美地區的經驗證據[J].數量經濟技術經濟研究,2014,(11):3-20.

[9]鈔小靜,惠康. 中國經濟增長質量的時序變化與地區差異分析[J].經濟研究,2011,(4): 26- 40.

[10]何強. 要素稟賦、內在約束與中國經濟增長質量[J].統計研究,2014,31(1):70-77.

[11]高艷紅, 陳德敏,張 瑞. 再生資源產業替代如何影響經濟增長質量[J].經濟科學,2015,(1):18-28.

[12]劉燕妮. 經濟結構失衡背景下的中國經濟增長質量[J].數量經濟技術經濟研究,2014,(2): 20-34.

[13]王少平,歐陽志剛.中國城鄉收入差距對實際經濟增長的閾值效應.中國社會科學,2008,(2):54-66.

[14]Mookherjee D, Shorrocks A F. A Decomposition Analysis of the Trend in UK Income Inequality. Economic Journal,1982,92 (368):886-902.

[15]單豪杰.中國資本存量K的再估算:1952~2006年. 數量經濟技術經濟研究, 2008,(10):17-31.

[16]Phillips P C B,Sul D. Economic transition and growth[J]. Journal of Applied Econometrics,2009, 24(7):1153-1185.

[17]王慧敏.經濟增長、物價變動對農村居民收入影響探析[J].經濟與管理,2014,(4):62-84.

(責任編輯:王鐵軍)

Abstract:This paper builds the index of quality of economic growth, which consists of 4 dimensions: the structure of economic growth, the stability of economic growth, the welfare change of economic growth and the resource environment cost of economic growth. Then the entropy weight comprehensive index method was used to measure the quality of economic growth in the 30 provinces of China in 2000-2012. On the basis of this, we used the PS convergence model to study the convergence of the quality of China's economic growth and the dynamic transition path. The result of the empirical research shows that the overall level of quality of China's economic growth shows an upward trend, and the convergence is nonexistent overall. There are five convergence clubs, and there is a significant difference in the changing trend and the relative transition path of the quality of economic growth of each club.

Key words:Quality of economic growth; Index system; PS convergence model