基于滿意度的漢中城市宜居性評價

王丹丹 邢海虹

?

基于滿意度的漢中城市宜居性評價

王丹丹邢海虹

本文結合《宜居城市科學評價標準》,構建漢中宜居城市滿意度評價指標體系,并使用層次分析法確定指標權重。在問卷調查的基礎上,進行數據統計與分析,結果顯示,漢中城市宜居性居于較滿意水平,滿意程度不高;居民對城市環境優美度、生活便宜度評價相對較高,社會文明度和經濟富裕度評價最差。最后,利用spss19.0軟件對城市宜居性與居民個人屬性進行了相關分析,宜居性水平與是否本地固定居民、年齡、職業呈負相關,與性別、學歷、月收入、生活空間呈正相關,公平公正的城市文化環境對提升城市滿意度水平有重要意義。

滿意度;宜居性;宜居性分析評價;漢中

近年來,伴隨著經濟快速發展,因城市化進程不斷推進而產生了環境污染、交通擁擠、人際關系疏離等一系列城市問題,這使得宜居城市成為人居環境追求的理想狀態。宜居城市研究起源于對居住環境問題的研究,中國古代居住環境營建中的風水觀就是一種生態宜居思想的體現。古希臘時期,柏拉圖著《理想國》已經描述了理想的居住環境,亞里士多德“建設城市的最終目的在于使居民們在其中幸福地生活”,這些均是西方早期宜居城市的經典思想。西方城市宜居性的最早概念源于David L.Smith,此后生態城市、文化城市、新都市主義、新田園城市等規劃理論不斷推進宜居性問題的研究。國內吳良鏞等提出“人居環境科學”為宜居城市理論發展做出了巨大貢獻。目前宜居城市還是一個有待深入研究的新領域,城市宜居性與安全性也成為當前國際國內城市居民和政府密切關注的焦點問題。[1-5]因此,研究城市宜居性問題具有重要價值。

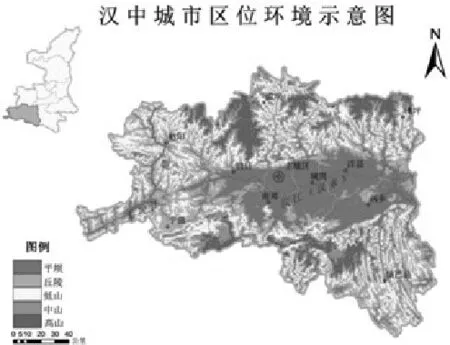

圖1

一、研究區概況

漢中市北依秦嶺,南屏巴山,自古就被稱為“天府之國”和“魚米之鄉”,是秦巴山片區三大中心城市之一、國家歷史文化名城、中國優秀旅游城市、國家生態示范區建設試點地區。漢中是長江第一大支流漢江的發源地和“南水北調”中線工程的重要水源地,也是中國南北氣候的分界點。自古農耕經濟發達,兩漢三國時期的漢中更是在中國的歷史上寫下濃墨重彩的一筆。在中國工業化、城市化不斷推進的背景下,漢中的發展卻相對緩慢,需要尋找新的發展突破口——生態和旅游。2010年,漢中市政府提出打造“一江兩岸”美景建設濱江宜居休閑城市,2012年榮獲十大文化特色旅游名市。建設生態宜居城市,對推動漢中城市經濟持續發展,促進城市功能逐步完善,生活環境更加舒適,服務保障功能更加健全,提高城市居民的歸屬感和幸福感等方面具有重要作用,同時也能提升漢中城市名片效應,為漢中的生態發展提供初始動力。

二、宜居城市評價指標體系的構建

宜居城市評價指標體系,是科學評價城市宜居性程度的基礎[6]。主觀評價法通過問卷對市民進行調查,從而建立評價指標體系和評價模型,數據采集便利,但主觀性太強。客觀評價法通過對客觀數據進行分析計算,從而建立定量指標體系,數據來源于統計或實測,客觀性強,但是數據收集難度較大。比較而言,宜居城市從本質上是對人的宜居,使用主觀評價法具有數據采集便利的優點[7]。本文采用主觀評價法,應用住房與城鄉建設部2007年《宜居城市科學評價標準》,并結合漢中城市實際,基于層次分析思想,構建滿意度評價指標體系。同時利用yaahp10.0軟件構建層次結構模型圖,由專家對兩兩指標之間的重要程度作出比較判斷,構造判斷矩陣,計算判斷矩陣的最大特征值及對應特征向量,得各指標的權重值,見表1。

表1 宜居城市評價指標體系及權重

表2 被調查對象的構成

三、漢中城市宜居性評價

本文以漢中城區為主要研究區域,根據漢中城市空間布局,考慮實際操作的可行性,將漢中城區劃分為城東、城西、城北、城南與城中5個區域。被調查對象盡量覆蓋不同年齡、性別、職業、學歷、收入等人群,見表2。利用周末,在市中心廣場、漢江廣場以及各個人口集聚區進行分層抽樣、隨機抽樣及方便抽樣,共發放調查問卷300份,其中收回有效問卷286份,問卷有效率95.33%。按照非常滿意、較滿意、一般、不滿意、非常不滿意及不了解6個檔次進行調查,分別賦以100、80、60、40、20及0的分值。

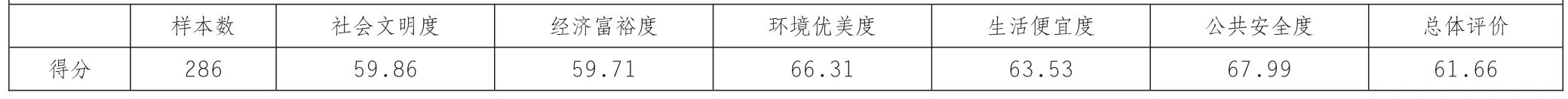

1.漢中城市宜居性總體評價

對問卷的43項指標分別求平均值,然后再對一級評價指標和二級評價指標的平均值進行加權求和,得出漢中城市宜居性評價結果,見表3。總體上,漢中屬于較宜居城市,但所有項目的總體得分都較低,屬于較滿意水平。5個二級指標得分存在較大差異,其中公共安全度、環境優美度的得分較高,而社會文明度、經濟富裕度的得分較低,反映出我國山區中小城市的共同特征,即自然環境優良。社會流動性低、公共安全度尚可。同時,這些城市也都存在經濟增長乏力的問題,人口素質低下、政府效率不高,不利于社會文明度的提升。

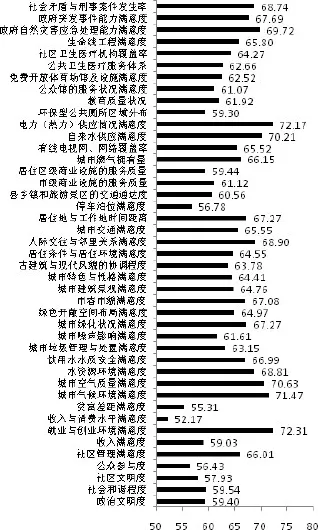

2.不同要素宜居程度的差異

由評價結果來看,居民對43項具體指標評價差異較大,見圖2。其中電熱力供應情況、自來水供應情況、空氣質量、氣候環境、就業與創業環境滿意度的得分較高,且都在70分以上。由于公共設施比較完善、外部環境條件較好,與漢中的亞熱帶濕潤氣候環境關系密切,總體表現在與生活相關的吃、住方面,這一點問卷調查數據也得到了證實。其中,就業與創業環境滿意度得分最高,為72.31,表明漢中城市現處于快速發展階段,需大量引進人才,就業環境較好。在實際調查中,居民給出漢中“山清水秀,空氣宜人”“環境好,污染少”“物產豐富,適宜旅游”等評價結論,這也表明漢中未來打造綠色城市名片具有較好的社會基礎。

在43個具體指標中,居民對城市宜居性評價較差的是政治文明度、社會和諧度、社區文明度、公眾參與度、收入滿意度、收入與消費協調程度、貧富差距、環保型公廁分布、居住區級商業設施服務質量滿意度、城市停車泊位等,得分都低于60。可見,居民對社會文明度、經濟富裕度和生活便宜度方面感受較低。主要由于漢中經濟水平較低,居民對收入不滿意,貧富差距較大,生活便宜度較差。交通設施體系不完善,居民政治意識較差,公眾參與度較低,對政府的滿意度評價較低。其中,得分最低的是收入與消費水平協調程度的滿意度,得分為52.17,主要由于漢中經濟水平落后,第二產業欠發達,經濟來源主要是特色農業和旅游業,居民收入水平整體不高,在問卷中,收入在3000元以下的居民占到59.44%,并且漢中目前處于經濟快速發展時期,物價較高,居民收入較低。因此,漢中城市宜居性評價中,居民對收入與消費水平的協調程度滿意度最差。

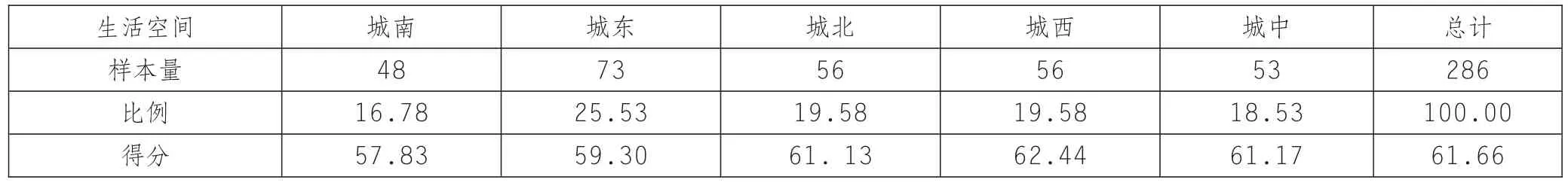

3.不同區域宜居性評價差異

漢中城市不同區域居民對城市宜居性評價差異較大,見表4。其中,城西、城中、城北居民對城市宜居性評價較高,這些區域居住的大多為工薪階層和商業人員,且都位于發展中地帶,收入較低,對居住條件和居住環境要求不高,因此對漢中城市宜居性評價較高。城南和城東區域教育機構和事業單位分布較多,文化事業居民較多,且城南和城東片區位于老城區開發地帶,居民收入較高,因此對居住條件和居住環境要求也會更高,導致城南和城東居民對城市宜居性評價較差。

圖2 各指標滿意度得分

表3 漢中城市宜居性一級指標得分

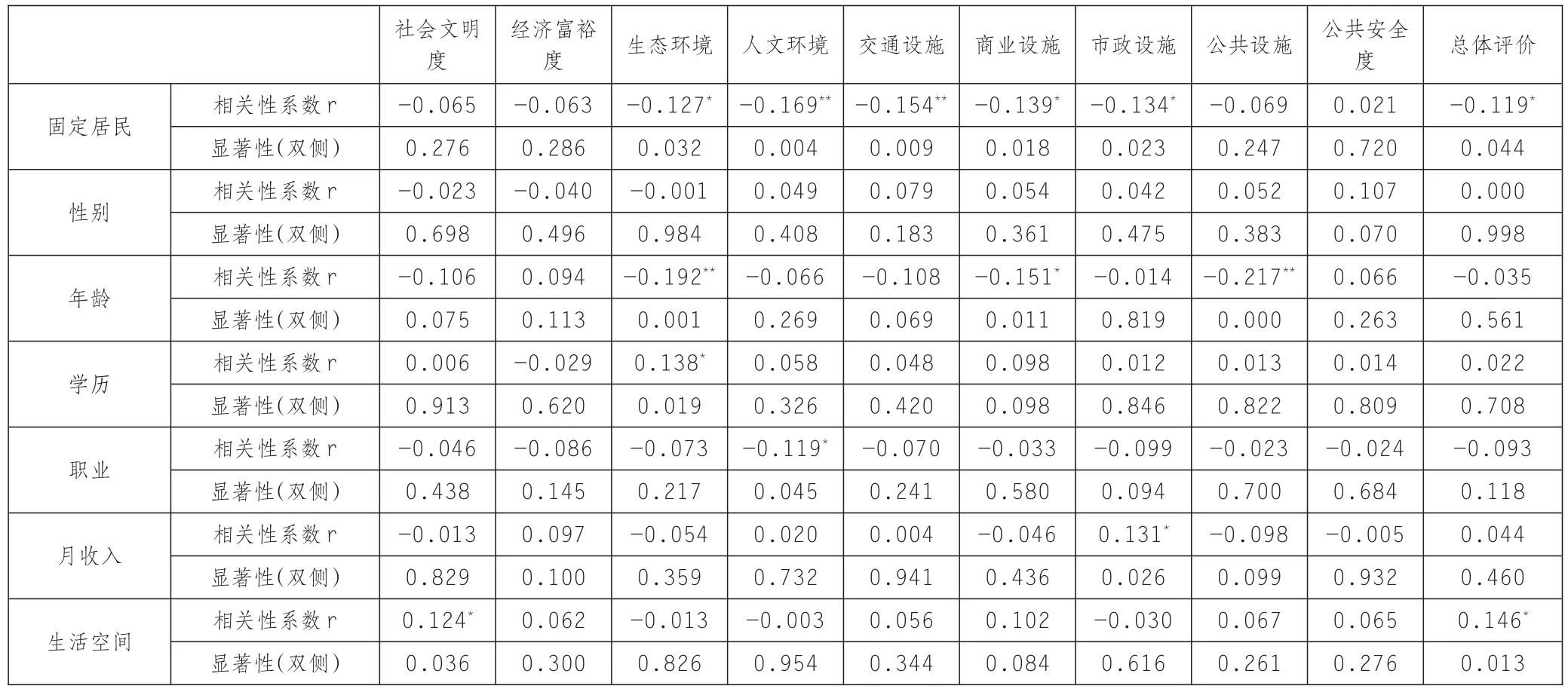

四、個人屬性因子與宜居性評價相關性

運用SPSS18.0軟件對漢中城市宜居性得分與居民的性別、年齡、學歷、職業、月收入與生活空間屬性等個人屬性因子之間進行相關性分析,相關系數與顯著性水平見表5。其中r>0,代表兩變量正相關;r<0,代表兩變量負相關;|r|≥0.8時,兩變量間高度相關;0.8≥|r|≥0.5時,兩變量中度相關;0.5≥|r|≥0.3時,兩變量低度相關;|r|<0.3時,兩變量相關程度弱,基本不相關。

(1)是否本地固定居民與宜居性評價指標呈負相關。表明本地固定居民相對于非本地固定居民對漢中城市宜居性評價較差,最主要表現在生態環境和人文環境方面。非本地固定居民可能由于居住時間較短與長期居住地相對比情況下,認為漢中城市環境優美度較好。

(2)性別與宜居性評價指標相關性不大。性別與社會文明度、經濟富裕度、生態環境呈負相關,其他指標均呈正相關。由于女性較感性的,對宜居城市評價的標準更高,因此,女性對漢中市城市宜居性評價略低于男性。

(3)年齡與宜居性評價指標呈負相關。重點體現在生態環境、商業設施和公共設施。隨著居民年齡的增大,對居住環境和生活方便程度要求越來越高,在此方面對城市宜居性評價較差。

(4)學歷和月收入與宜居性評價指標呈中度正相關。這是因為學歷高的人群一般月收入也相對較高,這類人群容易享受到更好的生活居住環境、出行、便利條件,對城市宜居性評價也相對較高。

(5)職業與宜居性評價指標呈負相關。職業的性質影響居民對城市宜居性的評價,其中,公務員、教育工作者、商業人員對城市宜居性評價略高于其他職業類型居民。這些職業相對輕松,收入樂觀,工作壓力小,對城市宜居性評價較高。

(6)生活空間與宜居性評價指標呈正相關。主要體現在城南、城東居民對社會文明度和公共安全度評價較高,但對環境優美度評價較低。而城西、城北與城中居民對市政設施及環境條件評價較高。由于城南與城東片區文化事業者較多,收入較高,對居住環境和居住條件的要求也會更高。城中居民對宜居性評價最低,主要因為城中大多為老城區,環境較差,城市人口多,交通擁擠,生活舒適度差。

表4 不同區域城市宜居性得分情況

表5 個人屬性因子與宜居性相關性分析

五、結論與滿意度提升對策

本文采用滿意度評價方法,從社會文明、經濟富裕、環境優美、生活便宜、公共安全五大類、43項指標出發評價漢中城市宜居性,得到如下結論:

(1)城市居民對漢中城市宜居性評價一般。總體評價得分為61.66,得分較低。

(2)居民對城市環境優美度、生活便宜度評價相對較高,社會文明度和經濟富裕度評價最差。結合山區城市中小城市自然生態優越,生活便利等優勢,尋求經濟突破口,提高政府效率、辦事民主、文化開放等程度,在增加居民收入與經濟保障的同時,塑造良好、輕松、愉悅的城市生活氛圍,提升滿意度指數。

(3)宜居性城市評價水平與是否本地固定居民、年齡、職業呈負相關,與性別、學歷、月收入、生活空間呈正相關。這說明漢中城市應該創造公平公正的環境,保障社會各階層的權利,提升城市總體的滿意度水平。

[1]李小英.城市宜居性評價研究——以蘭州市為例[D].蘭州:蘭州大學,2007.

[2]李業錦,張文忠,田山川,等.宜居城市的理論基礎和評價研究進展[J].2008,27(3).

[3]董曉峰,楊保軍.宜居城市研究進展[J].地球科學進展,2008,23(3).

[4]諶麗,張文忠,李業錦.大連居民的城市宜居性評價[J].地理學報,2008,63(10):1022-1030.

[5]趙勇.國內“宜居城市”概念研究綜述[J].城市問題,2007(10):76-79.

[6]沙爽.城市宜居性評價研究——以鄭州市為例[D].河南:河南大學,2009(05).

[7]高峰.宜居城市理論與實踐研究[D].蘭州:蘭州大學,2006(5)25.

(作者單位:陜理工歷史文化與旅游學院秦嶺與蜀道地理研究所)

10.16653/j.cnki.32-1034/f.2016.18.041

陜西省社科基金(項目編號:2014D13)]