行波故障指示器在500 kV線路故障診斷中的研究與應用

全明睿 劉宏欣

(國家電網山西省電力公司檢修公司,山西太原 030001)

行波故障指示器在500 kV線路故障診斷中的研究與應用

全明睿 劉宏欣

(國家電網山西省電力公司檢修公司,山西太原 030001)

輸電線路故障頻發,盡管現在采用了各種監測和預防手段,但故障率一直居高不下,此外,常見的測距裝置對于一般的故障診斷效果并不理想,對于非雷擊故障,常見定位方法往往難以精確定位。行波故障指示器分布式安裝于輸電線路導線上,就近采集輸電線路原始故障行波電流信息,可實現對非雷擊故障的精確定位與原因辨識功能。本文以國家電網500 kV忻石I線非雷擊跳閘故障為例,介紹了行波故障指示器系統在故障定位及原因辨識中的應用,結合巡線結果,證明了行波故障指示器監測系統的有效性與可靠性。

行波 故障指示器 監測系統 分布式

近年來,因雷擊、臺風、外力破壞等原因引起的輸電線路故障頻繁發生。迅速而準確地對故障點定位,對電力系統的安全穩定和經濟運行具有十分重要的作用[1]。基于無線通訊技術和分布式監測技術的輸電線路故障診斷系統能夠準確地對故障點定位并準確辨識輸電線路故障原因。本文以國家電網500kV忻石Ⅰ線為監測對象,分析如何利用故障電流行波的電磁暫態特征準確辨識輸電線路故障,實現對輸電線路故障的智能監測和診斷,為快速恢復故障及明確事故原因提供監測手段,從而有效提高輸電線路運行維護管理水平。

1 輸電線路故障定位原理

1.1行波法原理

這種測距方法采用的是單端測距方案,可以用圖1來說明:

圖1中測距裝置裝在M端,在故障點f處產生的行波向兩端傳播,向M端傳播的行波先到達M端的裝置并被檢測出來,記下這個時刻t1,向N端傳播的行波在到達N端后發生反射,反射波回到故障點處又發生透射與反射,其中透射波到達M端并被裝置檢測到,再記下這個時刻t2,然后就可以根據行波在線路中的,波速v計算出故障點的位置。設x為輸電線路中故障處與M端的距離,則參照圖1中定位關系式可得:

整理可得:

這種方法依靠反射波來完成故障定位,設行波A最先到達M端,之后在故障點和M端依次反射,相比之下,在N端反射的行波B更晚抵達M端,因此需要辨別該行波是否為N端反射的行波。辨別方法可參照下述原理分析:通常情況下,線路母線段的波阻抗比線路波阻抗值低,根據折反射定理有行反射波相位將與入射波相位相反。同樣,行波在故障處發生反射時,行波相位也會變化,而透射不反相。從而行波A與行波B相位相反,并且行波A于M端和故障處共反射2次,從而相位與最先到達M端的行波相同。

從上述原理可將故障處以及M點處的反射波影響精度問題降低至最少。總而言之,A型測距原理的準確度較高,設備需要量也較小,成本較低;主要問題為難以檢測反射行波,若在多線路走廊中實現該方法可能受相鄰線路影響較大[2]。

1.2B型測距原理

B型測距原理與A型測距原理有一定相似度,而不同點在于采用雙端設備,與雙端測距法的設備分布類似,具體原理可參考圖2。

如圖2,在輸電線路MN段中,假設f處發生故障,故障可等效為在f點附加一故障電源,產生故障行波向M、N端傳播。當行波到達M端時,M端有定位設備可精確檢測,同時依靠GPS精確授時技術,M端設備記錄時刻為t1。同樣,短暫延遲后,N端設備也檢測到從故障點發出的行波,此時系統傳輸一狀態信號至M端設備。該信號通過時間L/v后到達M端且被系統識別,則M端停止計時,通過GPS授時可得時間為t2。由于M、N兩端距離已知,波速已知,因此N端設備發送信號到M端的時間為t0已知,而根據故障發生點位置可知M端檢測到行波的時間比N端提前,設這兩個時刻的時間差為Δt,可得:

若Δt為負,說明行波先到達N端。則根據波傳播、衰減特性可推算出行波運行速度v,也即推算出故障位置至M端的距離為

B型測距原理相比于A型測距原理,僅需檢測第一個抵達設備的行波波頭即可,因此無需再對此行波是否為其他線路反射波加以分析,數據處理上便捷。缺點在于,由于N、M兩段間存在信號傳輸,要求信道暢通且干擾很小,從而導致通信投資過高,成本較大,在工程實際中應用較少。

2 輸電線路故障性質辨識原理

輸電線路故障按性質可分為雷擊故障和非雷擊故障。發生雷擊跳閘故障和非雷擊跳閘故障時,其輸電線路上的故障電流行波有著不同的電磁暫態特征。通過對線路上故障電流行波電磁暫態特征的分析,可以準確地辨識輸電線路發生故障的性質。

2.1雷擊故障辨識原理

輸電線路遭受雷擊故障時,在輸電線路上監測到的故障電流主要由兩部分疊加而成,一部分是雷電流分流后流入輸電線路的電流,另一部分是雷電流經桿塔接地裝置流入大地后以反射波形式進入輸電線路的電流。標準雷電流的波尾時間為50μs,由于流入導線部分的電流波極性與大地反射電流波極性相反,此兩種電流分量疊加后雷電流峰值衰減加快,使得行波電流波尾時間變短。因此,在輸電線路上監測到的故障電流行波波尾時間必定小于50μs,實際監測到的電流行波數據顯示其波尾時間一般在20μs以內。

2.2非雷擊故障辨識原理

輸電線路在遭受如污穢、樹障、冰災、鳥害及外力破壞等原因引起的非雷擊故障時,由于監測的是故障暫態行波電流,此故障電流的頻率要遠高于工頻,因此可以認為在采樣周期內電源電壓保持恒定。當發生故障時,其故障行波電流主要由該故障時刻的電源電壓決定,而電源電壓基本無變化,故障暫態電流呈現階躍狀,在采樣時間內電流幅值由零增到峰值后緩慢衰減,因此,非雷擊故障電流行波波尾時間較長,一般遠大于50μs[3]。

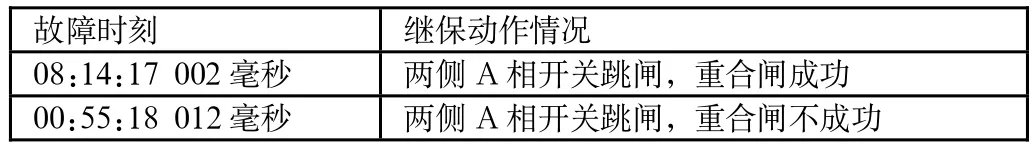

表1 故障信息記錄

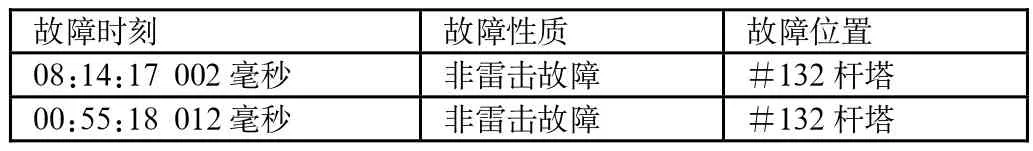

表2 輸電線路故障診斷系統診斷結果

2.3診斷系統原理

采用分布式監測方式,在輸電線路上布置若干個現場監測終端,將輸電線路分解成若干個區間,通過記錄工頻故障電流和電流行波,利用工頻故障電流先確定故障區間,然后再進行區間內的行波定位,從而實現對輸電線路故障的精確定位[4]。當輸電線路發生故障時,輸電線路故障診斷系統一方面可以精確定位故障點,使得查找和修復故障點的時間大為縮短:另一方面可以準確辨識輸電線路故障原因,對運行人員有針對性的對輸電線路進行技術改造帶來指導,從而使線路故障跳閘率顯著降低[5]。

3 輸電線路故障診斷系統的應用

選取國家電網500kV忻石Ⅰ線近期發生的故障跳閘進行診斷分析。

3.1事故基本情況介紹

國家電網500kV忻石Ⅰ線全長193.475km,屬國家電網山西省電力公司山西省檢修。在#211桿塔安裝了輸電線路分布式故障診斷終端,如圖3所示。

該線路在2015年11月23日至24日連續發生2次跳閘事故,故障記錄如表1所示。查詢輸電線路診斷系統,發現2次故障記錄的工頻電流和行波電流基本一致,判斷該線路2次故障點在同一位置。選取08:14:17 002毫秒時刻診斷系統所記錄的線路故障波形進行分析:

如圖4所示,輸電線路分布式故障診斷終端于2015-11-23 08:14:17于忻石Ⅰ線上監測到工頻分閘電流波形,A相故障電流增大約兩個半周期后歸零,符合線路發生故障時工頻電流特征,因此系統判斷忻石Ⅰ線于2015-11-23 08:14:17發生跳閘故障。

如圖5故障跳閘時刻電流波形所示:該波形記錄的是故障行波電流在故障點與變電站反射造成,行波電流從故障點發出向線路兩端傳輸,負極性行波直接經過#221桿塔終端,正極性行波經變電站反射經過#221桿塔終端。從圖6中可知,正負極性行波電流傳至#221桿塔的時間差為388微秒,則故障點與忻都站的距離約為根據系統記錄的電流波形,故障時刻高頻電流行波波尾持續時間大于40微秒,符合非雷擊特征。因此,此次忻石Ⅰ線故障性質最終確定為非雷擊故障。

56.260公里,約等于忻都站桿塔與#132桿塔的距離。因此,此次忻石Ⅰ線故障點最終定位在#132桿塔附近。輸電線路故障診斷系統診斷結果表2所示。

3.2巡線結果

故障發生后,工作人員根據故障診斷系統診斷結果展開巡線工作,發現132號桿塔由于漂浮物導致相間異常放電,如圖7所示。將故障排除后,故障診斷終端顯示線路運行恢復正常。

4 結語

(1)兩次故障波形特征相同,故障行波波尾持續時間大于40微秒,故障性質為非雷擊故障。(2)忻石Ⅰ線線路全長193.475公里,僅安裝一套輸電線路分布式故障診斷終端,未達到理想配置原則即間隔30公里總共安裝7套終端。因此本次定位僅能做單端反射波定位,無雙端GPS結果驗證,定位結果疑似#132桿塔。

[1]彭向陽,李鑫,姚森敬,等.基于行波電流暫態特性的輸電線路故障原因辨識[J].南方電網技術,2012(5).

[2]葛耀中.新型繼電保護和故障測距的原理與技術[M].西安:西安交通大學出版社,2007.

[3]段大鵬,任志剛,葉寬,張玉佳,陸宇航,韓良.110kV同塔雙回輸電線路雷擊雙跳故障錄波分析與過電壓計算[J].高壓電器,2013(12):69-74.

[4]電力行業標準.110~500kV架空送電線路設計技術規程[S].(DL/ T 5092-1999).

[5]葛耀中.新型繼電保護和故障測距的原理與技術[M].西安:西安交通大學出版社,2007.

全明睿(1986—),男,山西永濟人,本科,工程師,研究方向:高壓輸電線路運行檢修。