在軍民結合持續改進中發展的新中國槍炮工業

—— 紀念人民軍工創建85周年

■ 馬曉榮

在軍民結合持續改進中發展的新中國槍炮工業

—— 紀念人民軍工創建85周年

■ 馬曉榮

1951年初,中共中央兵工委員會決定提早建設兵器工業,把槍抱工業建設納入國民經濟計劃和國防現代化建設的總體部署。從此,槍炮工業迅速發展,改變了品種雜亂、性能落后、行業殘缺、布局畸形的面貌,發展成配套完整、布局合理的科研生產體系。

1948年12月,中共中央在河北省平山縣召開軍工會議,制定了接收、改造舊企業,建立新中國軍事工業的方針和政策。新中國槍炮工業的建設事業就是以接收、改造舊企業為起點的。新中國成立初期,槍炮工業的基礎比較薄弱。1951年初,中共中央兵工委員會決定提早建設兵器工業,把槍抱工業建設納入國民經濟計劃和國防現代化建設的總體部署。從此,槍炮工業迅速發展,改變了品種雜亂、性能落后、行業殘缺、布局畸形的面貌,發展成配套完整、布局合理的科研生產體系。60多年來,槍炮工業為中國武裝力量研制、生產了大量質優價廉的槍炮產品,保證了作戰、訓練、儲備和援外;貫徹“軍民結合”方針,積極生產民用產品,在經濟建設中發揮了愈來愈重要的作用,還根據中央關于開展軍品外貿的決策發展對外貿易,取得了良好的效益。

從1949年至1985年,槍炮工業的發展大體經歷了五個階段:1949年至1952年,接收、改造國民黨政府槍炮企業,調整并恢復生產,迎接槍炮工業的大發展;1953年至1957年,全面進行技術改造,試制制式槍炮,實現了槍炮產品的制式化、國產化;1958年至1965年,新建的大型骨干企業投產,槍炮工業的工藝門類趨于完整配套,開始獨立研制新產品,初步形成了門類齊全的產品系列;1966年至1978年,開展大規模三線建設,改變了槍炮工業的戰略布局,擴大了生產能力,同時自行研制、更新了一批槍炮產品;1979年至1985年,為適應新時期形勢發展的需要,槍炮企業由封閉的單一軍品生產型開始向開放的軍民結合生產經營型轉移。1986年至今,槍炮工業又在國防工業轉型升級的技術改造中不斷得以建設和發展,槍炮的制造技術也在技術創新與革新的發展中不斷得以提升。

一、接收、調整舊企業,迎接槍炮工業大發展

新中國的槍炮工業,由人民兵工廠和原國民黨政府兵工廠兩個部分組合而成。

在革命戰爭時期建立起來的人民兵工廠,條件簡陋,主要生產彈藥,槍炮制造能力很小。1948年,東北地區61座兵工廠,全區生產42種軍品,其中槍炮只有13種。1948年山西地區人民兵工生產能力大發展,也只完成120迫擊炮133門和150迫擊炮1門。隨著解放戰爭的勝利,各地人民兵工廠陸續遷并或轉業,大批人員隨軍參加接管兵工廠的工作。

原國民黨政府所屬槍炮制造和修理廠,分布在沈陽、北平、太原、南京、重慶和昆明等地。從1948年11月到1949年12月,先后被人民政府接收。

(一)舊企業的接管和恢復生產

1949年11月3日,解放沈陽的槍炮聲尚未完全沉寂,由東北軍區軍工部副部長王逢源和冀察熱遼軍區軍工部副部長肖聲遠分別帶領的兩個解放軍分隊,就從兩個方向同時進入九十兵工廠,揭開了新中國槍炮工業發展史的第一頁。

九十兵工廠屬于應由中央人民政府沒收、接管的官僚資本,該廠是綜合性兵工廠,其中的槍所和炮所共有職工2600多人,機器設備1500余臺。沈陽市接管工作領導人陳云任命王逢源為駐九十兵工廠全權代表,劉威一為軍事代表。一批人民兵工廠的干部、工人也參加了兵工廠的接管,成為工廠的領導和骨干。

此時戰火仍在燃燒,蔣介石軍隊接二連三出動飛機對工廠進行轟炸,工廠還必須迅速恢復生產支援前線。肖聲遠奉命尋訪原總廠廠長陳修和,向他分析形勢,交待政策,請他回廠按原職上班,為支援前線出力。在陳修和的帶動下,鄒昱等一批上中層技職人員很快回廠開始了工作。工廠領導通過大張旗鼓的政策宣傳,組織訴苦運動和立功競賽,調動了廣大職工的積極性,及時修復了被破壞的廠房和設備,1949年11月24日全廠復工生產。為了支援解放軍南下,上級指令工廠迅速修復東北野戰軍全部待修火炮和槍械。遼沈戰役后,自蔣軍兩個快速縱隊繳獲的火炮源源運進工廠,待修火炮總計達千門之多,但物資器材十分短缺,工廠召開全廠職工大會,動員“獻納器材”半個月收集到工具、器材3000多件,挖出設備24臺、各種材料數十噸。各級干部和工人一起吃住在車間,夜以繼日地搶修。遇到技術難關,就群策群力研究解決。他們的口號是“打到江南去,解放全中國”、“后方多流一滴汗,前方不流一滴血”。

該廠接受了生產92步兵炮的任務,技師侯尊伍、王庚祥等人拆樣炮、做模型,因地制宜安排工藝,不斷解決生產中的關鍵問題,只用了三個月就造出樣炮。隨后,在不到一年的時間里生產92式步兵炮202門。東北野戰軍通報予以嘉獎。該廠還試制生產了沖鋒槍,開展了“創新紀錄”的大生產運動。沈陽五工廠的順利接收和迅速恢復生產,為其它軍工廠的接管工作摸索了經驗,

第二批接管的是北平,南京和太原的槍炮廠。1949年1月北平解放,中國人民解放軍接收了七十兵工廠,該廠開始隸屬中央軍委企業處,不久改屬華北人民政府公營企業部,1949年底有職工1662人。1956四季度試制7.62手槍。1951年投入批生產。

華北地區人民兵工廠較多,太原地區的接管工作是和人民兵工廠的遷并結合進行的。1949年4月太原解放,一批人民兵工廠遷入太原。

最后一批接管的是西南地區的槍炮廠。1949年11月30日重慶解放,12月3日,第二野戰軍后勤部司令員段君毅,以及廖志高、李文采和吳大璋會見了原國民黨兵工署工業司副司長王國章,并于12月5日在二十一兵工廠召開各兵工廠廠長會議。段君毅宣講了黨的政策,要求他們堅守工作崗位,保護國家財產,迅速恢復生產。

1949年11月29日,中國人民解放軍的一個營進駐五十兵工廠,12月7日重慶市軍事管制委員會派出以張振東為首的軍代表到廠接管,宣布原廠長李式白繼續留任,在軍代表領導下行使職權,重大問題由軍代表審定,軍代室向各所、處,科派駐聯絡員。1950年1月,職工隊伍恢復到2755人,2月工廠局部恢復生產。

最后接管的槍炮廠是昆明五十三兵工廠。1949年12月9日,云南宣告和平解放。但國民黨殘余勢力仍然存在,而中國人民解放軍還在千里之外的廣西、貴州作戰。在這種形勢下,中共昆明市工作委員會,于12月l0日直接布置了工廠的保衛工作,并以工廠的共產黨員、民主同盟盟員為骨干組織護廠大隊,成立由一名原副廠長為主任的工廠臨時廠務管理委員會。為防止敵機轟炸和敵特破壞,職工群眾僅用三天時間就把500臺機器和5噸TNT炸藥搬進了山洞。1950年1月,中共昆明市工作委員會派朱楓到廠,安排恢復生產事宜。在共產黨員的帶動下,2月生產出捷克式機槍200挺,作為迎接解放軍入城的獻禮。1948年11月到1949年12月,共接管生產槍炮的工廠8座。由于中共地下組織卓有成效的工作,工廠廣大工人和技職人員及部分上層領導,對國民黨反動派的毀廠破壞活動進行了堅決的抵制和英勇的斗爭,加之中國人民解放軍的神速進軍,使這些具有一定物質技術基礎的工廠基本完整地保存下來。這支力量與經過戰爭考驗的具有優良傳統的人民兵工隊伍相結合,形成了新中國槍炮工業發展的起點。

槍炮工業在接管和恢復生產的過程中逐步結束了戰時生產體制;結束了分配上的供給制,轉向企業化,開始實行經濟核算;在建制上由軍隊系統劃歸政府系統,納入國民經濟體系;在管理體制上,由各大行政區管理轉向中央集中的行業管理;分散在山區的人民兵工企業均向城市調整集中。

(二)進行槍炮工業的初步調整

1950年10月中國人民志愿軍開始抗美援朝。根據抗美援朝戰爭的經驗以及對國家安危的深謀遠慮,中共中央在1951年初作出了提早建設新中國兵器工業的重大決策。隨后進行的調整工作,為槍炮工業的大規模建設進行了準備。同年5月,政務院決定在重慶設立兵工總局,同時受中央軍委兵工委員會領導,統一歸口管理全國兵器工業,下設東北、華北、中南、西南、山東等兵工局。同年7月,兵工總局頒布了全國兵工企業的廠名和工廠代號。

1951年6月20日,中央軍委兵工委員會主任周恩來、副主任聶榮臻、李富春正式簽發了《關于兵工建設問題的決定》,明確指出:“兵工生產的方針是根據抗美援朝戰爭的經驗與加強國防的需要,進行生產與逐步改造生產,使之盡量滿足戰爭的要求與適合作戰的要求。”根據中央關于兵工建設的方針,槍炮工業各工廠在抗美援朝戰爭期間,轉入緊急戰時生產狀態,同時加快調整步伐。

調整的第一個步驟是按專業疏散分遷。為保證抗美援朝的武器供應和工廠安全,靠近前線的沈陽五一廠,將炮所遷往黑龍江省齊齊哈爾市,槍所遷往黑龍江省北安縣。搬遷工作實行邊遷廠、邊建設、邊生產的方針。炮所成立以杜石生為總負責人的搬遷委員會,派出先遣隊選定廠址,同時對物資和人員調查摸底、登記造冊,擬定計劃。1950年11月搬遷開始,全廠職工冒著嚴寒不分晝夜地進行拆卸、運輸、安裝機器設備,僅一個多月時間,便修補加固了舊房,新建簡易廠房5000平方米,安裝了352臺主要設備,使部分車間投入了生產。

沈陽五一廠槍所分遷,在同樣艱苦的條件下與炮所同步快速進行。從1950年11月到1951年3月,搬遷完畢并全面恢復生產。廣大職工懷著當家作主、保家衛國的熱忱,離開大城市,進駐北大荒,在冰天雪地里高速度地完成了大規模搬遷,在兵營、倉庫的廢墟上迅速建廠投產,為支援抗美援朝戰爭作出了貢獻。這種大無畏的獻身精神和艱苦奮斗的作風,在新中國槍炮工業史上寫下了光輝的一頁。

在此期間,其它地區槍炮廠的調整情況是:重慶二十一兵工廠,于1951年陸續將制革、制彈、火工等部分移交其他部門,然后分建為以生產步槍為主的296廠和生產機槍為主的456廠。

1950年到1951年,太原電機修理廠和兵工局炮廠先后并入太原西北修造廠,1951年7月定名為247廠。山西長治307廠,原是抗日戰爭勝利時建立的人民兵工廠,1952年南遷,同南京軍械總廠合并,定名為307廠。

1952年6月,兵工總局召開第二屆全國兵工會議,傳達貫徹中央軍委兵工委員會1952年5月作出的《關于兵工問題的決定》,并對《兵工工廠調整計劃綱要》及《兵工四年建設大綱》等重大問題作了具體部署,進一步明確了槍炮工業發展的方向。

槍炮企業經過分、遷、并,轉,按專業化調整為l0座工廠。其中,炮廠5座:127廠主要生產大口徑火炮;247廠主要生產中口徑火炮;307廠主要生產迫擊炮;497廠主要生產小口徑高射炮;646廠主要生產無坐力炮。槍廠5座:106廠主要生產手槍;296廠主要生產步槍;356廠主要生產輕機槍;456廠主要生產重機槍、高射機槍;626廠主要生產沖鋒槍。到1952年底,共有10座槍炮廠。槍炮工業在短短的三年多時間內取得了可喜的成果:工廠秩序穩定,全面恢復了生產,完成了初步調整規劃;三年完成工業總產值9043萬元,占整個兵器工業總產值的22%,并從1951年開始,兩年累計上繳利潤979萬元。

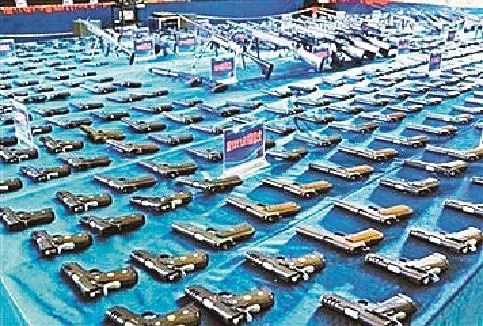

(三)為支援抗美援朝做出重要貢獻

支援抗美援朝,是槍炮工業建國后經受的第一次嚴竣考驗。中國人民志愿軍的主要對手是具有極大軍備優勢的美國軍隊,大規模的激烈戰斗,需要后方源源不斷地供應槍炮和彈藥。各槍炮廠職工一面調整工廠,一面加緊生產;一面搶修原有武器,一面試制新型產品。他們以“一切為了戰爭的勝利”、“后方多流汗,前方少流血”的口號激勵自己。人換班,機不停,夜以繼日,爭分奪秒。從1950年到1952年,各槍炮廠在技術條件差、原材料供應短缺,新的生產秩序剛剛建立的情況下,修理了大批武器,制造迫擊炮4323門,無坐力炮4668門,火箭炮240門,加農、加榴、榴彈炮623門,火箭筒4832具,輕、重機槍3809挺,沖鋒槍192410支、步槍16578支、手槍151628支、信號槍10712支。同時,還組織技術服務隊,到前線搶修槍炮,了解作戰部隊對武器的需要和使用情況、改進意見。

為了改善中國人民志愿軍的裝備,槍炮工業組織力量,突擊研制前線急需的武器。在朝鮮戰場上,美軍倚仗坦克優勢,十分囂張。中央軍委決定研制火箭筒和無坐力炮,加強志愿軍反坦克火力。承擔90毫米火箭筒研制任務的127廠,1951年3月抽調本廠最優秀的技術人員和工人,測繪、仿制和改進美式90毫米火箭筒,兩個月制出樣品和完成生產準備,經上級有關部門審核同意,旋即投入生產。到1952年初,就將4832具火箭筒送上了前線。該研制小組榮獲國家一等獎。與此同時,497廠也進行了57毫米無坐力炮試制,1951年一年就為前線供應了57毫米無坐力炮2014門。1952年供應57毫米坐力炮1999門,75毫米無坐力炮250門,受到政務院嘉獎。中國人民志愿軍使用這些反坦克武器,狠狠打擊了敵人的囂張氣焰。1951年秋季,志愿軍某部炮手徐中在五圣山防衛戰中,用國產無坐力炮擊毀敵軍坦克七輛,榮立特等戰功并獲得“二級戰斗英雄”稱號。

抗美援朝期間的戰時緊急生產,顯示了新中國槍炮工業職工隊伍的優良政治素質和巨大創造才能,也暴露了槍炮工業產品雜亂、技術陳舊和生產能力不足等亟待克服的弱點。

二、實現產品制式化,解放軍裝備“萬國牌”成為歷史

半殖民地半封建的舊中國科學技術落后,工業基礎薄弱,各地軍閥從不同渠道進口和依據不同國家的技術資料制造武器裝備。中國人民軍隊在歷次戰爭中的裝備,主要從敵人手中繳獲。因此,建國初期中國人民解放軍手中的槍炮型號十分雜亂,僅國別就有美、日、德、法、俄、捷等十多國,此外,建國后調整組建的10個槍炮廠,產量也遠不能滿足部隊需要,據1952年統計,槍械只能滿足要求的25%~30%,火炮只能滿足需求的40%。抗美援朝戰爭的經驗進一步表明,不徹底改變這種狀態,就很難適應現代化戰爭的要求。槍炮裝備系列的制式化、現代化和國產化,是建設正規化、現代化國防軍的必要條件,解決這個問題已成為國防建設刻不容緩的任務。

1951年初,中央軍委兵工委員會就著手武器制式化、國產化的工作,決定由何長工、宋邵文、劉鼎組成三人小組負責以此為目標的兵工企業調整改建。同年6月,派出以總參謀長徐向前為首,兵工總局局長劉鼎、副局長錢志道等參加的代表團,赴蘇聯談判援建中國國防工業問題。l0月24日蘇聯政府派出以烏達諾夫為首的專家調查組,來華進行了三個多月的綜合考察,并提出了相應的建議。1952年5月,中央軍委兵工委員會作出的《關于兵工問題的決定》,確定以生產制式式器為中心,對老廠進行技術改造和建設重點骨干企業,勾勒了槍炮工業發展的藍圖。

槍炮工業在1953年到1955年三年的技術改造中,各廠虛心借鑒蘇聯先進經驗,注意加強薄弱環節和關鍵工藝,主要內容有:全部更新天軸吊掛皮帶車床,推廣高速切削;配套和補充專用設備和精密設備,保證關鍵工藝和工具制造質量;增加新型鍛壓設備,提高模鍛技術水平;加強熱處理、表面處理、焊接,沖壓等薄弱工藝環節添置理化、計量和靶場測試設備等。通過技術改造,各廠的工藝技術面貌發生了顯著變化:從原材料進廠到成品出廠全過程中的質量檢測手段得到改善。鑄造、鍛造手段得到充實,毛坯生產水平明顯提高;熱處理、表面處理、焊鉚等工藝得到加強,質量水平有較大提高;身管、炮尾、機匣等關鍵件的生產效率和精度得到保證;工具制造、機修、動力等技術后方的力量大幅度增強。

從1953年到1957年,國家規定的第一批18種制式槍炮武器,除85高射炮和90火箭筒撤銷計劃外,其余16種全部轉入批量生產,后來又陸續試制定型和投產了10種槍炮武器。這批制式武器的誕生,淘汰了全部舊式產品,標志著中國槍炮工業進入了現代工業生產的新階段,中國軍隊從此結束了使用“萬國牌”武器的歷史,實現了槍炮武器制式化、國產化。在槍炮產品制式化的同時,槍炮工業生產了一批機床設備和工具,主要是武裝自己,也支援了其它工業部門。在閱兵大典,威武雄壯地通過天安門,接受黨和國家領導人和各族人們檢閱的輕重武器煥然一新,全部是中國制造。

三、貫徹“軍民結合”方針,打開民品生產新局面,初步形成門類齊全的產品體系

早在建國初期,槍炮廠就生產過一些民用產品,在實現全面技術改造和武器制式化過程中,民品生產仍未中斷。朝鮮實現停戰后,武器需要量顯著減少,1956年,中共中央提出實行“軍民結合”的方針。1957年,二機部召開企業領導干部會議,傳達中共中央關于國防工業在和平時期必須“掌握兩套本領,既能生產軍用產品,又能生產民用產品”的要求,具體部署了民品生產規劃和實施步驟。1958年初,第一屆全國人民代表大會第五次會議決定將第一機械工業部、第二機械工業部、電機制造工業部合并,成立新的第一機械工業部,使軍工企業的民品生產進一步納入國家計劃,從而把國防工業建設和國民經濟建設更緊密地結合起來。

各槍炮廠在不打亂軍品生產線的前提下,調整、充實和建立民品生產條件,緊緊圍繞著工農業建設的重點,發揮優勢,因地制宜,積極安排民品生產。從1958年到1960年,槍炮工業為電力、鋼鐵、化肥、礦山開采、交通運輸、機械、農業和人民生活生產了大量急需產品,有的創出了名牌。456廠生產的吉普車、127廠生產的氮肥設備等還填補了工業生產的空白。槍炮工業的民用產品發展到10大類、200種。1960年民品產值達23830萬元,為“一五”期間民品產值總和的2.9倍;民品占總產值的比重也從1957年的12.6倍,發展到1960年的166.9倍。槍炮工業民品生產的蓬勃發展,為經濟建設作出了貢獻。同時在開發民用產品過程中擴展了生產能力。

1962年6月,盤踞臺灣的國民黨當局企圖武裝竄犯大陸東南沿海地區;10月,印度軍在中印邊界東、西兩端向中國邊防部隊發起全面進攻,中國人民解放軍被迫自衛還擊。在這種形勢下,槍炮工業迅即轉入戰時生產,調整生產計劃,重點安排前線急需的產品;以備戰增產為中心,帶動企業內部的調整、整頓,進一步恢復、充實軍品生產線。

1963年9月國務院決定成立第五機械工業部(簡稱五機部,二局主管槍炮生產。在執行“調整、鞏固、充實、提高”方針的三年間(1953~1963年),槍炮工業的產量、質量持續上升,經濟指標逐步提高。為了援助越南抗擊美國侵略,槍炮工業根據越南戰場的需要,大力改進和生產37高射炮、14.5高射機槍等防空武器,在實戰中發揮了重要作用。

1963年,中國制造的槍炮第一次成批援助兄弟友好國家。三年間,對外援助高射炮、無坐力炮、火箭炮、加農炮、加榴炮、榴彈炮、追擊炮等各種火炮共10746門,火箭筒5700具;各種槍械,包括高射機槍、輕重機槍、沖鋒槍、步槍、手槍、信號槍等395939支(挺)。這是中國槍炮工業歷史上值得自豪的變化。

槍炮工業產品科研取得了首批成果。1956年以后,槍炮科研機構不斷發展,各廠都先后組建了自己的專業科研機構。1958年以后,新產品科研全面展開。1960年蘇聯政府撕毀合同,撤走專家,更加激發了廣大科技人員、工人和干部自力更生研制新型裝備的愛國熱情。他們發揚艱苦奮斗精神,克服經費不足、條件艱苦的困難,經過積極探索和反復實驗,取得了一批科研成果。

(作者單位:中航惠陽螺旋槳制造有限公司)