利辛縣小麥綠色增產技術模式

邢蕾

摘要 介紹利辛縣小麥綠色增產技術模式,包括玉米秸稈還田、整地施肥、播種、水肥管理、病蟲草害防控、收獲等方面內容,以供種植者參考。

關鍵詞 小麥;綠色;增產技術;安徽利辛

中圖分類號 S512.1 文獻標識碼 B 文章編號 1007-5739(2016)06-0052-02

1 玉米秸稈還田,培肥地力

小麥綠色增產的前提不僅是減少農藥、化肥的使用量,更重要的是培肥地力,目前條件下只有連續3年以上的玉米秸稈還田,才能使土壤有機質增加,達到肥沃的要求,保證小麥增產。玉米秸稈還田,首先要適用活稈成熟,抗病能力強,高產、穩產,且生育期在100~110 d的品種為宜。播種期控制在6月10日前后,9月底至10月初成熟,整地前,采用機械收獲,收獲機適用66.19 kW以上,行為3~4行,并加裝有玉米秸稈粉碎機的大型玉米專用收獲機,玉米收獲機的收獲速度以2 000~3 333 m2/h為宜,不宜收獲太快,且要勻速前進,否則玉米損失率大,秸稈粉碎效果差,不利于還田。玉米收獲后,要及時整地,掩埋秸稈,充分利用秸稈水分,增加土壤墑情,促進秸稈腐爛。對于人工掰棒收獲的玉米秸稈,可在玉米收獲后、整地前,使用大型拖拉機佩帶滅茬機,采取站立秸稈直接粉碎還田。

2 精細整地,配方施肥

整地以深翻為宜,在玉米秸稈粉碎后,即時深翻土壤,將秸稈埋于地下,保持秸稈中的水分不散失以增加土壤墑情,促進秸稈快速腐化。深翻深度第1年以20~22 cm為宜,第2年要達到25~28 cm,第3年可達到30~35 cm,即每3年深翻1次,深翻后采用連旋帶耙方式,整碎、耕透、壓實。如采取旋耕方法整地,要選用四位一體機或三位一體機,在玉米秸稈粉碎后,即時旋耕2~3遍,一般按照順壟—橫壟—順壟的方式進行,把玉米秸稈均勻旋深埋于土壤中,并裹壓結實[1]。

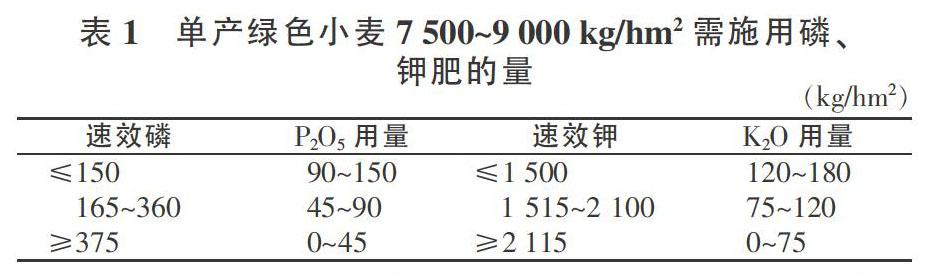

在整地的同時,根據土地水平和目標產量,在不增加肥料水平的基礎上,科學配方施肥。一般單產綠色小麥7 500~9 000 kg/hm2,根據土壤速效磷、速效鉀的含量,需基施磷、鉀用量如表1所示。

純氮總用量應控制在210~270 kg/hm2,基肥與追肥比例控制在6∶4~7∶3,缺鋅地塊每2年基施硫酸鋅15 kg/hm2。

3 精選良種,科學播種

小麥品種應選用抗冬春凍害能力強、抗倒優、抗赤霉病、高產、穩產、優質的半冬性或弱冬性品種,如:良星66、良星99、山農1號、淮麥33、淮麥28、淮麥22、周麥26、濟麥22等優良品種。播種前,要對小麥種子進行晾曬和藥劑處理,并提前做好發芽試驗,地整好后,在土壤墑情適宜時,于10月10日前后,即時采用機械條播,播種量控制在165.0~187.5 kg/hm2,播深4~5 cm,行距20~23 cm,基本苗達225萬~270萬株/hm2。采用帶圓盤開溝器的旋耕、播種、鎮壓一體機,進行播種。播種機行進速度一般控制在二檔位,方向直行,確保播種均勻,深淺適宜,行距一致,不重播,不漏播,覆土嚴密,鎮壓結實,地頭、地中規范整齊。

如遇干旱,土壤墑情不足時,應先灌水補墑,確保一播全苗。出苗后,要及時查苗補缺,冬前移稠補稀,力爭做到苗齊、苗勻、苗壯。

4 遇旱澆水,及時追肥

秸稈還田地塊,因微生物分解秸稈需吸收大量的水分,與小麥生長形成爭水現象,如遇干旱,土壤墑情不足時,應及時灌水,促進秸稈腐化和麥苗健壯生長。否則,麥苗會因缺水發黃,停止生長,分薅減少,直到死亡。入冬前,如遇土壤干旱,一定要灌水保墑,保證麥苗安全越冬。小麥返青期對三類麥田應趁雨雪及時追施返青肥,如遇干旱,應灌水追肥,追施尿素45~75 kg/hm2,促進分蘗快速生長成穗。在小麥拔節初期,如遇土壤干旱,除及時灌水外,要普施拔節肥,施尿素105.0~187.5 kg/hm2。保證小麥快速生長壯稈成大穗在需要,同時還要保證微生物分解秸稈的需要[2-3]。

5 病中草害的綠色防控

按照綠色小麥生產要求,對病蟲、草害的防治,首先采用物理方法進行防控。對不同品種、不同播期、不同地塊和不同區域的小麥,要分別建立病蟲情測報點和草情的調查點,對不同的病蟲按生長發育階段建立防控指標體系,對達到防治指標的病蟲害,可首先采用人工防除、大田安裝黑光燈、懸掛粘蚜板等措施防治蟲害。對病蟲、雜草發生較重的田塊,再使用化學藥劑防治,以達到綠色防控的目的。

5.1 防除麥田雜草

利辛縣有雜草種類為27種:一年生雜草居多,也有二年生雜草和多年生雜草。北部旱田雜草主要有豬殃殃(啦啦殃)、播娘蒿、大巢菜、薺菜、阿拉伯納婆婆、燕麥、刺兒菜、米瓦罐、澤漆(毛兒眼)等。

以豬殃殃、播娘蒿雜草為主的麥田防治指標為10株/m2以上。以禾本科雜草(稻茬)為主的麥田防治指標為50株/m2以上[4]。防治適期為11月中旬至12月中旬(越冬前),2月中下旬至3月上旬(春季)。稻茬麥,用6.9%驃馬乳油600~900 mL/hm2,或15%麥極300 g/hm2。旱茬麥,用40%快滅靈懸乳劑30 g/hm2,或5.8%麥喜懸乳劑150 mL/hm2,或20%使它隆600~750 mL/hm2。

噴藥時應注意的事項:一是選無風無雨天氣,氣溫5 ℃以上,苯磺隆類10 ℃以上。二是手動噴霧器對水450 kg/hm2,機動噴霧器對水225 kg/hm2,不要隨意加大藥劑,也不要隨意加大及減少對水量。三是噴霧要均勻,不要漏噴和重噴。四是小麥拔節期禁用化學藥劑除草。

5.2 小麥紋枯病

防治指標為病株率15%以上。防治適期為3月上、中旬(病情加重期)。可用20%井岡霉素粉劑600~900 g/hm2,或5%井岡霉素水劑3 L/hm2,或50%愛苗150 mL/hm2,或33%紋霉清600~750 mL/hm2,或10%井臘芽1 500~2 250 mL/hm2。

在藥劑噴施過程中應注意的事項是藥劑應均勻噴施于小麥的近地莖基部。

5.3 小麥赤霉病

小麥赤霉病近幾年在利辛縣發生,呈上升趨勢,個別年份達到中等、局部偏重發生。小麥揚花期是小麥赤霉病菌主要的侵染時期,一般抽穗后5~20 d最易感病。小麥赤霉病是典型性氣候性病害,在小麥揚花—灌漿期氣溫25 ℃以上,有3 d以上的連陰雨天,該病就會重發生或流行。

防控方法如下:一是因地制宜選育、示范、推廣抗耐病性良好、優質的品種。引進試驗示范推廣。二是采用農業防治措施,改善小麥生長環境,提高抗逆性,科學栽培,科學管理,合理施肥,合理排灌。三是適時適量的穗期藥劑保護。小麥抽穗至始花期(10%麥穗開花)重發年重發田至少要用藥2次。可用藥劑有30%戊唑·福美雙900~1 350 g/hm2,或80%多菌靈(微粉劑)膠懸劑1 200 g/hm2,或40%多菌靈膠懸劑1 500~1 800 g/hm2。

5.4 小麥白粉病

低溫陰濕(14~15 ℃,相對濕度70%以上)有利于病害的侵染、加重和流行[5]。利辛縣白粉病田間發病始見期一般在3月下旬或4月初,發病盛期在4月中下旬至5月上旬。防治指標為病株率20%以上。防治適期為4月下旬至5月上中旬。防治藥劑如下:15%粉銹寧可濕性粉劑750~1 050 g/hm2,或20%粉銹寧可濕性粉劑600~750 g/hm2,或33%紋霉清可濕性粉劑750 g/hm2,或12.5%特普唑可濕性粉劑450~750 g/hm2,或12.5%禾果利可濕性粉劑450~525 g/hm2,或20%粉銹寧乳油675~900 mL/hm2。重病田7~10 d再噴藥1次。

5.5 地下害蟲

利辛縣地下害蟲以金針蟲、蠐螬、螻蛄、地老虎為主。防治措施如下:一是農業防治。采用精細耕作、輪作倒茬、深耕深翻、中耕等措施。二是物理防治。采用黑光燈或頻振式殺蟲燈誘殺。三是人工捕殺。四是化學防治。用3%辛硫磷或3%甲基異柳磷顆粒劑1 kg拌細土5~10 kg撒施。

5.6 小麥穗蚜

防治指標為百穗蚜量500頭以上。防治時期為4月底至5月中旬末(小麥灌漿期)。

防治方法:一是加強栽培管理,培育壯苗。結合種植結構調整,調控麥蚜適生環境;適當減少氮肥的用量,適期增施磷、鉀肥;適時灌水等措施,改善小麥生長條件,增強抗性,培育壯苗。干旱、瘠薄、稀植的麥田利于蚜蟲的發生。二是推廣抗耐麥蚜品種。三是防治藥劑可用0.2%苦參堿水劑2 250 g/hm2,或0.5%楝素乳油600 g/hm2,或40%硫酸煙堿1 000倍液,或1.8%阿維菌素1 500倍液,或15%金好年(小麥專用型)450 mL/hm2,或25%吡蚜酮300~450 g/hm2,或50%抗蚜威可濕性粉劑450~600 g/hm2,或24%抗蚜·吡蟲啉可濕性粉劑300 g/hm2,或48%樂斯本150 mL/hm2,或4.5%高效氯氰菊酯450~600 mL/hm2,或30%氰戊·氧樂果750 mL/hm2。

5.7 麥蜘蛛

防治指標:2—3月螨量1 cm行長6頭以上,4月1 cm行長15頭。防治藥劑有2%阿維霉素450 mL/hm2,或20%掃螨凈300~450 g/hm2,或48%樂斯本乳油375~450 mL/hm2。

5.8 做好“一噴三防”,促灌漿增粒重

在小麥生長中后期,做好小麥“一噴三防”(防病、防蟲、防干熱風),大力推行專業化統防統治技術。藥劑配方:用15%粉銹寧可濕性粉劑1 050~1 500 g/hm2+3%啶蟲脒乳油300~450 mL/hm2+磷酸二氫鉀1 500 g/hm2,對水450 kg/hm2噴霧防治。或用15%粉銹寧可濕性粉劑1 050~1 500 g/hm2+菊酯類農藥600~750 mL/hm2+磷酸二氫鉀1 500 g/hm2對水450 kg/hm2噴霧防治。如需防治麥蜘蛛再加15%噠螨靈乳油3 000倍液。

注意用藥量要準確。噴藥時間最好在晴天無風9:00—11:00,或16:00以后,對水充足,噴灑均勻,對準發病部位或害蟲活動的高峰期。

6 適時收獲

收獲前去雜去劣,選用聯合收割機,做到分品種、品質和成熟期收獲。收獲后及時晾曬、儲藏,嚴防機械混雜和混收混放。

7 參考文獻

[1] 徐茂臻,孫鳳科.旱薄地冬小麥增產技術的研究[J].萊陽農學院學報,1989(1):14-20.

[2] 樊廷錄,王勇.旱地冬小麥周年地膜覆蓋栽培的增產機理及關鍵技術研究[J].干旱地區農業研究,1999(2):1-7.

[3] 李加亮.旱地小麥增產技術[J].農業知識:鄉村季風,2012(9):49-50.

[4] 王溯.小麥增產技術規范[J].農技服務,1996(8):12-13.

[5] 周軍,蘭亞梅.淺談十堰市中低產田小麥增產技術與措施[J].農業科技通訊,2013(5):186-188.