25%呋蟲胺可濕性粉劑防治稻飛虱田間藥效試驗研究

陳莉莉 陳帥 應(yīng)小軍

摘要 呋蟲胺是日本三井公司研發(fā)的第三代煙堿類殺蟲劑,具有內(nèi)吸性強、持效期長、殺蟲譜廣等特點,為了進一步明確25%呋蟲胺可濕性粉劑對稻飛虱的防效、對蜘蛛等天敵和水稻的安全性,本試驗選用不同劑量呋蟲胺對單季稻稻飛虱進行防治,并以吡蚜酮、醚菊酯作為對照藥劑,比較防治效果。結(jié)果表明:呋蟲胺防效好,持效期長,與吡蚜酮相當,不同劑量間無明顯差異,對天敵和水稻安全性好,可作為吡蚜酮的輪換藥劑。

關(guān)鍵詞 單季稻;稻飛虱;25%呋蟲胺可濕性粉劑;醚菊酯;吡蚜酮;防效

中圖分類號 S435.111 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)06-0123-01

稻飛虱是水稻生產(chǎn)上最主要的害蟲之一,近年來頻繁暴發(fā),嚴重制約我國水稻生產(chǎn)發(fā)展。目前,稻飛虱防治藥劑單一,主要是吡蚜酮,長期單一使用吡蚜酮,使得稻飛虱對吡蚜酮的抗藥性上升非常快,亟需尋找安全高效的輪換藥劑。呋蟲胺是第三代煙堿類殺蟲劑,由日本三井公司研發(fā)。該藥劑具有觸殺、胃毒、根部內(nèi)吸性強、速效、持效期長、殺蟲譜廣等特點,且對刺吸口器害蟲有優(yōu)異防效,并且很低的劑量即顯示了很高的殺蟲活性[1-2]。其對哺乳動物、鳥類及水生生物十分安全。

為了進一步明確25%呋蟲胺可濕性粉劑對稻飛虱的防效,以及對蜘蛛等天敵和水稻的安全性,本試驗選用不同劑量呋蟲胺對單季稻稻飛虱進行防治,并以吡蚜酮、醚菊酯作為對照藥劑,比較防治效果。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

供試單季稻品種為寧88,機插。供試藥劑為25%呋蟲胺可濕性粉劑(江蘇鹽城雙寧農(nóng)化有限公司)、10%醚菊酯懸浮劑(江蘇七洲綠色化工股份有限公司)、50%吡蚜酮水分散粒劑(瑞士先正達作物保護有限公司)。

1.2 試驗設(shè)計

試驗在余姚市朗霞街道天中村水稻田進行。試驗根據(jù)所用藥劑及劑量不同共設(shè)5個處理,分別為25%呋蟲胺可濕性粉劑300 g/hm2(A)、600 g/hm2(B),10%醚菊酯懸浮劑1 500 mL/hm2(C),50%吡蚜酮水分散粒劑300 g/hm2(D),以空白作對照(CK)[3-4]。不設(shè)重復(fù),各處理隨機排列,小區(qū)面積133.33 m2。

1.3 調(diào)查統(tǒng)計

施藥時間為2014年9月2日,水稻即將破口,試驗田由于8月初用吡蚜酮對稻飛虱防治過1次,施藥前稻飛虱基數(shù)較低,百叢蟲量在500只左右。噴霧器采用電瓶噴霧器,用水量為525 kg/hm2。

施藥后7 d(9月9日)、14 d(9月16日)、24 d(9月26日)、42 d(10月14日)各調(diào)查1次,每小區(qū)隨機調(diào)查9點(小區(qū)邊緣的除去,防止邊際效應(yīng)),每點調(diào)查5叢,觀察各個處理稻飛虱的消長規(guī)律,計算防效[5-6]。計算公式如下:

防治效果(%)=(CK百叢蟲量-處理區(qū)百叢蟲量)/CK百叢蟲量×100

2 結(jié)果與分析

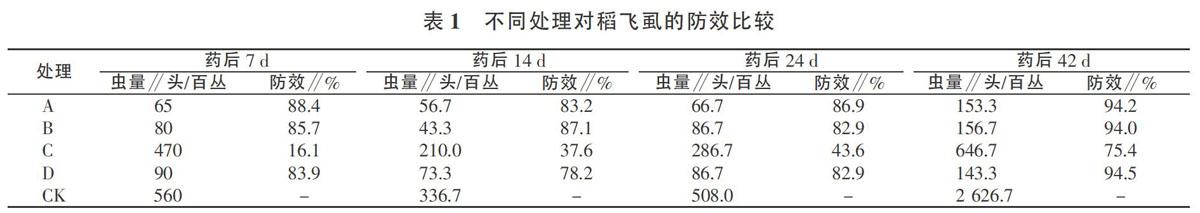

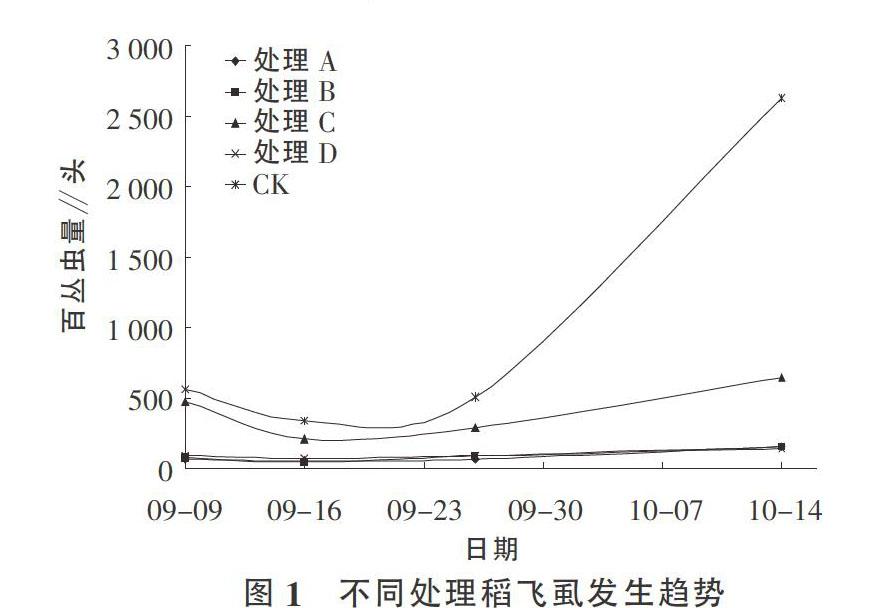

圖1、表1為各個處理藥后的稻飛虱蟲量及防治效果。可以看出,空白對照前期蟲量不高,百叢蟲量穩(wěn)定在500頭左右,9月底開始迅速上升,10月14日調(diào)查時已達2 626.7頭/百叢;處理A、B、D對稻飛虱的控制效果比較好,9月26日以前蟲量一致控制在40~90頭/百叢,防效均在85%左右,10月14日3個處理蟲量在150頭/百叢左右,防效達94%以上,其藥后蟲量曲線基本重合,說明25%呋蟲胺可濕性粉劑對稻飛虱的防效與吡蚜酮相當,防效好,持效期長,不同劑量間無明顯差異;處理C前期蟲量在300頭/百叢左右,僅略低于空白對照,防效在30%左右,10月14日蟲量為646.7頭/百叢,防效為75.4%,明顯低于25%呋蟲胺可濕性粉劑及吡蚜酮的處理,說明醚菊酯對稻飛虱的控制效果較差[7-9]。

3 結(jié)論與討論

本試驗選用不同劑量25%呋蟲胺可濕性粉劑對單季稻稻飛虱進行防治,并以吡蚜酮、醚菊酯作為對照藥劑,比較防治效果。結(jié)果表明,25%呋蟲胺可濕性粉劑防效好,持效期長,與吡蚜酮相當,且不同劑量間無明顯差異,對蜘蛛等天敵無明顯影響,對水稻安全,可作為吡蚜酮的輪換藥劑,醚菊酯對稻飛虱的防效較差。

4 參考文獻

[1] 顧國偉,葛偉堅,凌小明,等.單季稻稻飛虱發(fā)生規(guī)律與防治藥劑篩選[J].浙江農(nóng)業(yè)科學(xué),2015(6):827-829.

[2] 顧國偉.4種藥劑防治稻飛虱田間藥效比較試驗總結(jié)[J].寧波農(nóng)業(yè)科技,2014(2):7-9.

[3] 陳金安.6種殺蟲劑對雙季晚糯稻褐飛虱的田間防治效果[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2010(28):15685-15687.

[4] 王迪軒,龍霞.稻褐飛虱的識別與綜合防治技術(shù)[J].農(nóng)藥市場信息,2013(21):41-42.

[5] 諸茂龍,李軍.單季雜交稻褐飛虱防控策略探討[J].中國植保導(dǎo)刊,2013(3):33-35.

[6] 芮明方,譚宏,沈衛(wèi)新,等.稻褐飛虱發(fā)生規(guī)律及防治研究進展[J].上海農(nóng)業(yè)科技,2011(3):115-117.

[7] 徐福壽,陳瑞,李克誠,等.不同農(nóng)藥混配組合對稻飛虱防治效果的評價[J].浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報,2007(3):237-240.

[8] 鄧德強,何君,羅榮斌.渠縣水稻稻飛虱防治探析[J].南方農(nóng)業(yè),2015(27):44-45.

[9] 黃志寬,張宗澤,何擁軍,等.幾種新農(nóng)藥對稻飛虱的防治效果比較[J].湖南農(nóng)業(yè)科學(xué),2009(7):91-92.