近54年茌平縣降水量和降水強度變化趨勢研究

邱東鳳

摘要 利用氣候傾斜率分析和小波分析等方法,從年際和季節變化角度出發,選取平均降水量、降水日數、降水強度和日最大降水量等指標,對茌平縣1961—2015年的降水量和降水強度進行了分析。結果表明:近54年來,茌平縣多年平均降水量為596.2 mm;年、季降水量、降水日數呈緩慢下降的趨勢,而降水強度和日最大降水量呈緩慢上升的趨勢。小波分析顯示降水量和降水日數呈現出明顯的周期性。

關鍵詞 降水量;降水強度;變化趨勢;小波分析;山東茌平

中圖分類號 P426 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)06-0229-02

Precipitation and Precipitation Intensity Trends Study in Chiping County at Nearly 54 Years

QIU Dong-feng

(Chiping Bureau of Meteorology in Shandong Province,Chiping Shandong 252100)

Abstract Using climate ramp rate analysis and wavelet analysis,from the interannual and seasonal variation perspective,selected average precipitation,days of precipitation,precipitation intensity and daily maximum precipitation and other indicators to analyze precipitation and precipitation intensity of Chiping County from 1961 to 2015.The results showed that in recent 54 years,Chiping annual average rainfall of 596.2 mm;annual and seasonal precipitation,precipitation days was a slow downward trend,while the daily maximum precipitation intensity and rainfall showed a slow upward trend. Wavelet analysis showed that precipitation and precipitation days showed a significant cyclical.

Key words precipitation;rainfall intensity;trends;wavelet analysis;Chiping Shandong

降水量是水資源的重要來源,水資源的有效利用對農業生產及防洪抗澇等影響巨大[1]。因此,對區域內降水量的變化規律進行分析也意義重大。近年來,許多學者采用統計學、突變檢驗、趨勢預測、小波分析等[2-8]對各區域內降水規律進行了分析。

該研究選取1961—2015年逐日降水量數據,以茌平縣為研究區域,從年際變化和季節變化角度出發,深入分析平均降水量、降水強度及日最大降水量等指標的變化特征及趨勢,為茌平縣的生態環境演變研究提供基礎。

1 資料與方法

1.1 研究區概況

茌平縣位于黃河下游魯西平原,屬黃河沖積平原。屬暖溫帶大陸性季風氣候,四季分明,光照充足,溫度適宜,無霜期長。形成了春季干燥多風,夏季高溫多雨,秋季天高氣爽,冬季寒冷干燥的氣候特征。作為國家糧棉基地,其有著大農業的優越條件,同時也存在對農業生產特別是特色農業非常不利的氣象條件即氣象災害。

1.2 數據來源

數據來源于茌平國家氣象觀測站,時間為1961年1月1日至2015年2月28日。年平均值計算時間為1月1日至當年12月31日,季節劃分:3—5月為春季、6—8月為夏季、9—11月為秋季、12月至翌年2月為冬季[9]。降水頻率為有降水的天數占總天數的百分比;降水強度為某一時間內有效降水量;日最大降水量為某站某一時期日降水量的最大值[1]。

1.3 研究方法

一是氣候傾斜率法:本研究采用氣候傾斜率法尋找降水量的長期變化趨勢;二是小波分析法:為討論年際之間的可能周期性變化,本研究運用小波分析法對各階段的降水量、降水日數、降水強度和日最大降水量進行周期分析。

2 結果與分析

2.1 降水量的時間變化趨勢

從圖1可以看出,近54年來茌平縣降水量基本呈現出緩慢減少的趨勢,降水量變化趨勢線平緩,多年平均降水量為596.2 mm。從歷年的降水量來看,有6年降水量超過800 mm(1961年、1964年、1971年、1990年、1993年和2003年)和5年降水量低于400 mm,其中最大平均降水量發生在1961年,最小的發生在1989年。

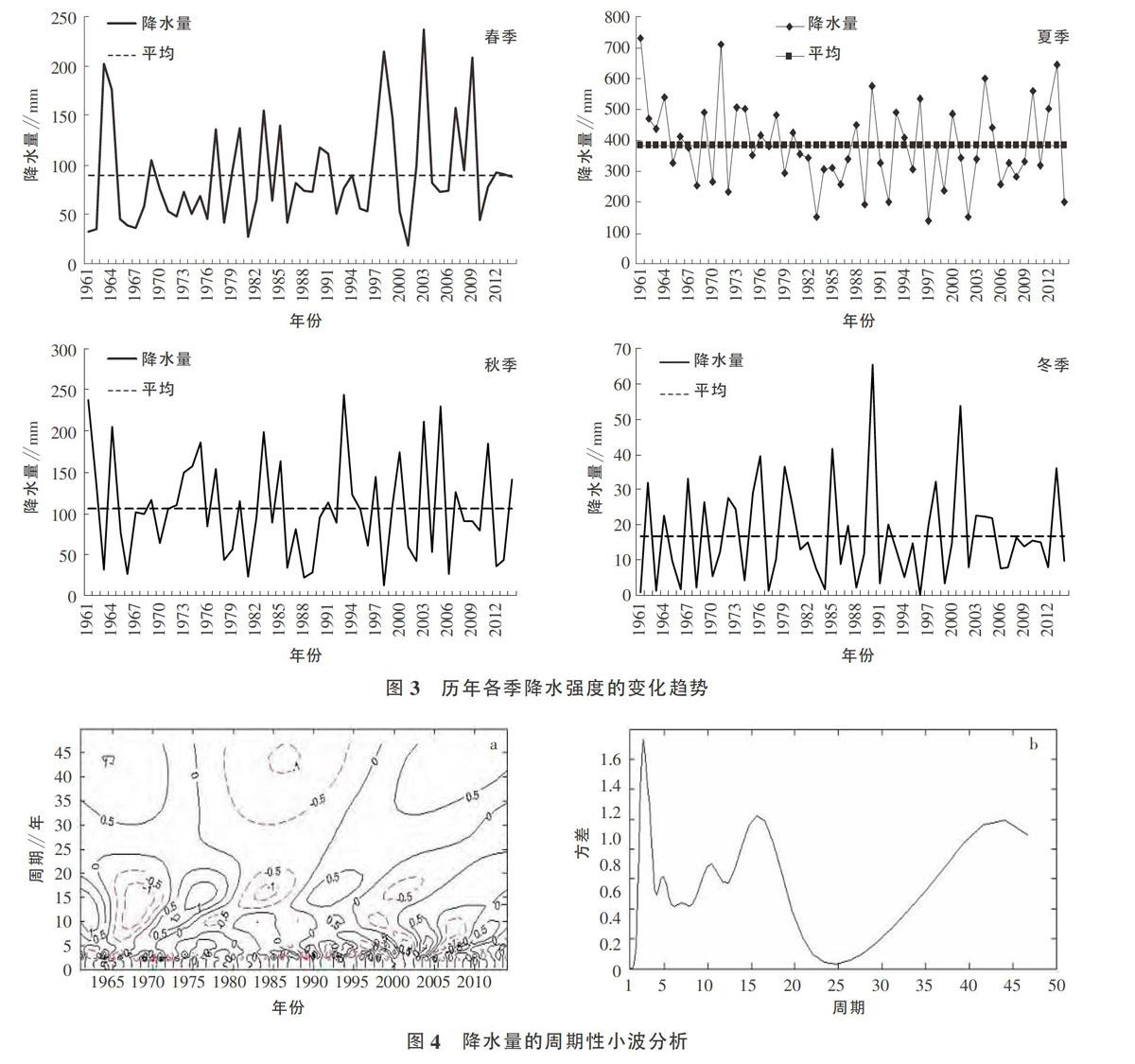

從季節變化來看,平均降水量最大在夏季,54年的平均值為382.8 mm;冬季平均降水量最小,為16.9 mm。春季、夏季、秋季的降水量均為緩慢減少,其中秋季減少最快,而冬季降水量呈現出緩慢增加的趨勢。

2.2 日最大降水量變化趨勢

從圖2可以看出,最大日降水量的多年平均值為83.4 mm,最大值出現在2013年,為173.2 mm,最大日降水量呈總體上升的趨勢。

2.3 降水量強度變化趨勢

從圖3可以看出,從降水強度看,茌平縣的年降水強度呈現緩慢的下降趨勢;各季節中夏、秋季亦為下降趨勢,而冬、春季則呈現出增強趨勢;日最大降水強度上升趨勢明顯。

2.4 周期性分析

利用小波技術對茌平的降水量、降水日數和日最大降水量進行周期分析,發現降水量和降水日數均呈現出明顯的周期性;年降水量的的周期震蕩小尺度變化比大尺度明顯,其差值是3年或16年;降水日數的周期則是14年左右;而日最大降水量周期性則不明顯(圖4、5)。

3 結論

54年來,茌平縣降水量多年平均值為596.2 mm,平均降水量最大在夏季,夏季降水強度為382.8 mm;最大日降水量的多年平均值為83.2 mm,最大值為2013年的173.2 mm;平年降水強度及夏、秋季降水強度均呈現出緩慢減少的趨勢;冬、春季緩慢增加;日最大降水強度呈現上升的趨勢;茌平的年降水量、降水日數和降水強度都具有一定的周期性。

4 參考文獻

[1] 陳永林,謝炳庚,曹思沁.近61年來贛州市降水量變化特征及趨勢[J].南水北調與水利科技,2014(5):104-108.

[2] 李森,夏軍,陳社明,等.北京地區近300年降水變化的小波分析[J].自然資源學報,2011(6):1001-1011.

[3] 廖紅玲,張智勇,謝遠玉.近48年贛州市降水量變化特征分析[J].江西農業學報,2010(10):97-100.

[4] 何書樵,鄭有飛,尹繼福.近50年長江中下游地區降水特征分析[J].生態環境學報,2013(7):1187-1192.

[5] 黃勇,張紅,馮妍.近38年安徽省夏季降水日數和強度的分布與變化特征[J].長江流域資源與環境,2012(2):157-167.

[6] 董偉,劉海峰,朱玉祥.吉林省夏季極端降水事件特征分析[J].自然災害學報,2012(4):69-75.

[7] 鄺美娟,謝紅霞,隋兵,等.湖南省近50年降水特征分析[J].水土保持研究,2013(5):145-149.

[8] 趙明松,程先富,張建春.六安地區近50年來降水量的變化特征[J].中國農業氣象,2008,29(4):397-401.

[9] 孫培良,劉頊,寧瑞斌,等.魯西平原1961—2012年日照時數時空分布特征[J].中國農學通報,2014(36):264-270.